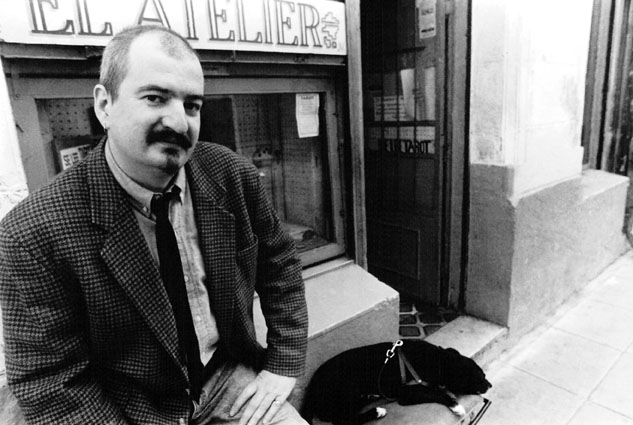

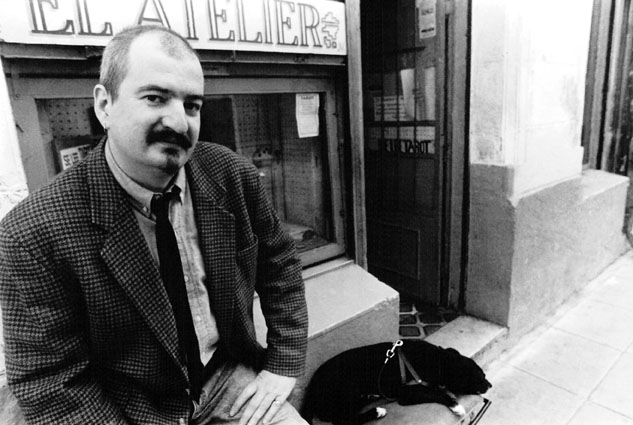

Charlie Feiling • © Archivo personal de Gabriela Esquivada

La Nochevieja de 1995 fue la primera que pasé sin cocaína en nueve años. Había dejado de tomar un mes y medio antes, cuando a Charlie, mi amor, le diagnosticaron el regreso de una antigua leucemia. Mi vida había cambiado tanto en ese tiempo que hasta había cortado un hábito que perpetuaba otras violencias contra mí, salpimentadas en mi versión con dichas químicas. Desde la mañana del 31 de diciembre me pregunté mil veces cómo sería mi primer año nuevo sin merca: era mejor pensar en eso que en cómo iba a ser el primer brindis por el futuro, con champagne rosado como siempre pero con Charlie en recaída.

Íbamos a festejarlo solos. Hasta pocos días antes no sabíamos si podríamos hacerlo en casa o si pasaríamos la Nochevieja en el hospital. Me había imaginado el cuadro siniestro: la botella mal enfriada y oculta en la mesita de luz o en el baño; el chico estuporoso del otro lado del pasillo llamando a gritos a su madre, tal vez porque no la reconocía en esa mujer que le rugía «¡Callate!»; los ruidos de festejos verdaderos y lejanos. Pero no: la quimioterapia había empezado a funcionar y nos habían dejado en libertad condicional.

Ni el champagne, ni las flores, ni el color: todo lo rosa me resultaba feo. Creía que sólo existían el extra brut y el brut nature y que lo demás era amaneramiento o mersada. Pero el 31 de diciembre en la tarde compré botellas de rosé por devoción a los gustos de Charlie. Sólo me faltaba encontrar el regalo que quería darle: un juego de dardos. Corrí como corren los que no hacen su shopping findeañero con la debida anticipación; conseguí lo que quería y me peleé con un señor por el taxi que me permitiera volver a casa y ocultar el regalo antes de que Charlie llegara. Entré antes que él, pero apenas antes: me pescó subiendo por la escalerita que llevaba a la terraza de la casa chorizo en la que vivíamos, con un paquete enorme pegado a un moño demencial.

–Amor, ¿qué es eso?

Rara vez me decía «Gaby». Siempre «amor» o «linda».

–¿Esto? –quise ganar tiempo para pensar en una mentira verosímil. No se me ocurría ninguna.

Charlie se empezó a reír.

–¿Son dardos?

–No.

–¡Son dardos!

Charlie agarró el paquete que había ocultado detrás de mí y me propuso que subiéramos a la terraza a jugar un rato.

–Y llevamos un champancito, ¿dale?

Dale: una palabra que usaba mucho.

Sobre una de las plantas secas de la terraza, en la pared, había un clavo que no habíamos visto hasta ese día: allí Charlie colgó el tablero.

–Alejate un par de metros –me dijo.

–¿Y ahora qué hago? –le pregunté, con un dardo en la mano.

–Le sacás el tubito protector a la punta, apuntás a la diana y tirás.

–¿Adónde?

–Al centro.

–Pero la puntuación más alta está arriba, donde dice 20, o al costado: 18, 15, 19.

–Pero al costado también dice 1, 4, 2, ¿ves? El puntaje es mayor cuanto más cerca está del centro. Tratá de darle al centro.

Traté. El dardo golpeó contra la pared y cayó al piso. La práctica mejoraba mi performance mientras Charlie me hablaba de la fermentación natural de uvas oscuras (¿malbec? ¿pinot noir?), de las burbujas persistentes y chiquititas, de la espuma escandalosa al quitar el corcho de la botella. Me preguntó:

–¿Olés?

No era un olor lo que esperaba que percibiese, sino una de esas cosas de las que habla Miguel Brascó, como la densidad del champagne rosado. Pero a la segunda copa soy incapaz de tanta concentración: tenía una risa permanente, leve y despreocupada, acorde con la alegría de estar en casa con Charlie, haciendo agujeritos en el revoque.

–No huelo nada, pero qué bien pega.

Y entonces dijo eso que me permitió acceder al club de fans del champagne rosado: habló de una película en la que Audrey Hepburn lo tomaba. Se acordaba del título, que se me escapa (¿Love in the Afternoon? ¿Funny Face?), del coprotagonista, del director; evocó las líneas de los actores sobre el rosé con esa fuerza de verdad que tiene la recreación, según cantaba Bola de Nieve la letra de Homero Expósito: “Como es mejor el verso aquel/ que no podemos recordar”. Olvidé las palabras pero me basta el recuerdo visual de esa escena en la película de nuestra vida, indiferentes a todo lo que no tuviera burbujas, lanzando dardos y hablando de Audrey Hepburn.

Bajamos a comer; no recuerdo qué cocinó Charlie pero sí que era un gran cocinero. Escuchamos The Future hasta que Leonard Cohen se calló y descubrimos que nosotros también estábamos callados, sentados en el sillón, apoyados uno contra el otro. Yo no pensaba en la cocaína (esa noche fue como cualquiera de las anteriores y posteriores sin cocaína: simplemente pasó) sino en otro año nuevo, el de 1992, cuando festejamos que se cumplían diez años de la remisión de la antigua leucemia de Charlie: si no había vuelto hasta entonces, no iba a volver. No sé en qué pensaba él, pero se empezó a reír. Y como suele pasar cuando alguien se ríe, el de al lado se contagia. Sobre todo si el rosé le afloja las piernas y el ánimo.

A las doce Charlie dijo:

–Vamos a ver quién gana.

Yo odiaba esa frase. No podía escucharla: ¿cómo pensar siquiera en la posibilidad de perder? Me quedé callada, con la copa alzada.

–Que sea un buen año –agregó.

–Que sea un buen año –repetí.

Y –más se lloran las plegarias atendidas que las desoídas, decía santa Teresa– 1996 fue el último buen año.

ACERCA DEL AUTOR

Es periodista y editora argentina. Charlie Feiling es escritor argentino. Norma acaba de publicar Los cuatro elementos, un volumen con sus tres primeras novelas y el primer capítulo de la cuarta, que dejó incoclusa al morir en 1997 a los 37 años.