Pole pole

de Zanzíbar a Tanganica

Hacia 1872 Henry Stanley escribió la que se convertiría en la crónica de viaje más famosa del siglo XIX. Más de cien años después de la publicación de En busca del doctor Livingstone, Martín Caparrós replica los pasos de su autor para escribir su propia versión de este viaje a través de un relajado y caluroso rincón de África.

POR Martín Caparrós

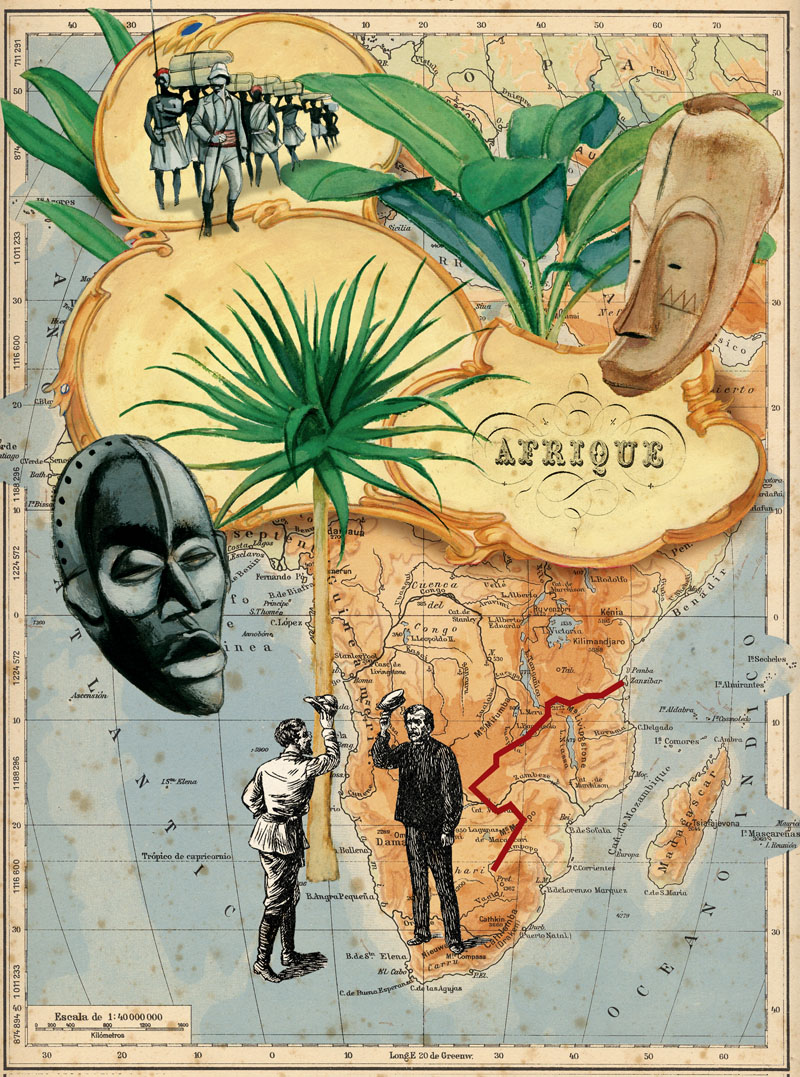

Ilustración de Fernando Vicente

Ilustración de Fernando Vicente

Hace caliente.Las sábanas se encharcan y busco la manera; el olor es sudor y canela. Dos mariposas rojas se rozan en el aire; cotorras cuchichean. La plegaria del almuecín se cuela por las celosías; más abajo, en la calle, las colegialas llevan velos negros, y grititos cuando las mira un hombre. La siesta llama cuerpos. Un soplo apenas mueve el tul azul que cuelga de las columnas de mi cama: relámpagos serenos. Zanzíbar es un exceso de todos los sentidos, el peso de una fruta reventando y la cama encharcada y yo, en medio de este aire, sigo leyendo como un nabo el mayor best-seller periodístico del siglo XIX.

“El 16 de octubre de 1869, cuando me hallaba en Madrid en mi casa de la calle de la Cruz, me trajo mi criado un telegrama expedido por el señor James Gordon Bennet, director del New York Herald, de quien yo era corresponsal. Rasgué el sobre y leí: ‘Vuelva a París, asunto importante’ ”. Así empezaba En busca del doctor Livingstone, de Henry Morton Stanley: el asunto era, por supuesto, la búsqueda de David Livingstone, el explorador por excelencia, que llevaba años perdido en el corazón de África. Para el público occidental de 1870 las expediciones a África eran tan emocionantes como lo fueron para el de 1970 los viajes a la Luna, solo que mucho más difíciles: sobre el África nadie sabía nada.

Stanley era básicamente un mentiroso: un gran cronista. Cuando nació, en 1841, Henry Morton Stanley se llamaba John Rowlands y lo anotaron como el hijo bastardo de una mucama soltera y galesa; hay quienes dicen que toda su vida fue la lucha para deshacerse de esa primera etiqueta. Muchos años después, cuando escribió sus memorias, Stanley dijo que se llamaba Stanley porque lo había adoptado Henry Stanley, un comerciante de Nueva Orleans que nunca lo adoptó. Stanley había cruzado Norteamérica buscándose la vida y se enroló en el ejército esclavista del Sur porque una señorita sureña le mandó una enagua vieja para tratarlo de cobarde. Pero cayó prisionero en su primera batalla. Seis semanas después aceptó la oferta yankee: recuperaría su libertad a cambio de incorporarse al ejército enemigo.

A sus 25 años, marinero experimentado y embustero crónico, Stanley decidió dedicarse a la profesión que le correspondía: el periodismo. Empezó en un diario de Saint Louis, Missouri: lo mandaron a seguir una campaña contra los pieles rojas. La expedición fue pacífica, casi pachorrienta, pero Stanley informó a sus lectores “el principio de la Gran Guerra India”. Stanley, pese a todo, sabía mirar a su alrededor para contar lo que veía: eso, en el periodismo de 1870, era una novedad, y le dio cierto espacio.

Stanley era sobre todo un resentido: alguien que quería más que nada demostrarle su error al mundo que lo había despreciado. Tiempo después le ofreció al dueño del New York Herald, el diario más amarillo de la época, cubrir a sus expensas la expedición militar británica contra Teodoro, emperador chiflado de Abisinia. Fue su primer gran éxito: sobornando al telegrafista de Suez consiguió mandar la noticia de la muerte del emperador mucho antes que sus colegas. Aquella exclusiva lo convirtió en un periodista reconocido, y en eso estaba cuando se lanzó a la búsqueda del viejo explorador. Livingstone, misionero escocés, era uno de los grandes personajes mediáticos del momento, un héroe nacional británico: su desaparición tenía en vilo a las masas.

Dicen que Stanley era bajo, gordito, cara coloradota, y la primera mentira de su relatoes aquel primer párrafo: en realidad, le costó horrores convencer a su jefe de que lo dejara emprender la partida. Su viaje, como todas aquellas expediciones, vino a empezar aquí. Zanzíbar es una isla deliciosa en el océano Índico, frente a la costa oriental de África y era, entonces, el mayor centro del tráfico de esclavos. Yo siempre había soñado con Stanley y Zanzíbar: desde mi primer romance. Fue en las sierras de Córdoba, años sesenta: mis padres psicoanalistas me habían llevado a un congreso, y la hija de otros psicoanalistas y yo decidimos que seríamos novios. Teníamos siete u ocho años: la palabra novio no tenía mucho sentido para mí, pero ella insistió y yo quería darle gustos. Creo que nuestro noviazgo se basaba en la posesión común de dos gatitos. Los recuerdo mal; sé que uno era casi pelirrojo y que los dos se lanzaban intrépidos a través del pasto que rodeaba aquella casa. No sé quién tuvo la idea pero creo que fui yo: los gatitos exploradores se llamaron Livingstone y Stanley. Fueron los nombres de mi primer amor. Y estaba, por supuesto, la famosa frase.

Por las calles de Zanzíbar no circulan ni los coches ni el tiempo: los coches no cabrían en este laberinto tan estrecho, el tiempo no sabría adónde ir. Sí pasan mujeres envueltas en túnicas negras desde los pies hasta el final del aire, chicos revoloteando, olores de las especias del mercado. Las viejas casas árabes se rinden: el salitre del mar las va royendo. De pronto se abre una pequeña plaza: hombres toman café, juegan al dominó, charlan, no charlan.

–Ndio, hakuna matata.

“Sí”, dice, “ningún problema”. Zanzíbar se presenta como el reino del hakuna matata. El hakuna matata tuvo un breve período de gloria cuando una mangosta que se divertía con el Rey León lo repetía y lo volvió canción.

–Hakuna matata, pole pole. ¿Y no te querés comprar una mujer? Acá es tan barato comprarse una mujer. ¿No querés? Te consigo una.

Me dice un cuarentón de panza. En África la panza todavía es un orgullo: la moda light es un lujo de países obesos. Aquí cuando se come hay que aprovechar cada bocado, porque no siempre hay.

–A nosotros nos puede costar 200.000 shillings; a vos seguramente te harían precio de blanco, te cobrarían más.

200.000 shillings son 250 dólares, y yo juro que no había hecho nada; la idea de casarme se le ocurrió al panzón. En Tanzania, como buen país musulmán, las bodas se arreglan entre el novio y el padre de la novia, y la dote es de rigor. Una vez que se ponen de acuerdo, el novio se aposenta en su casa y espera: el día señalado le llega el delivery de novia, joya nuevita nunca taxi.

–Un hombre puede tener dos o tres porque acá no se gasta mucho en una mujer. Hay que comprarle dos kangas y poco más: no necesita zapatos ni cosméticos ni sacarla a pasear. La mujer es una flor que crece en el hogar. Así son felices: tienen todo su tiempo y uno después viene y les trae el pescado y ellas lo cocinan y no tienen que hacerse más problemas. Hakuna matata.

El tipo me sigue dando charla; a mí, al principio, me parece un dechado de amabilidad, hasta que entiendo: me está ganando para la causa del negocio:

–Bueno, entonces, ¿qué necesitás? ¿Un hotel, cambio de dólares...?

Me decepciona y reacciono mal: que se vaya, que me deje tranquilo. El panzón intenta recomponer y al final se ofende con altura:

–¿Y a vos te parece que a mí me gusta hablar con gente como vos? Lo que pasa es que yo soy pobre.

En Tanzania casi todos son pobres. Tanzania es un país imaginario: la unión, resuelta en 1964, de dos unidades totalmente distintas. Zanzíbar, una pequeña isla árabe en el Índico, y Tanganica, un millón de kilómetros cuadrados altamente africanos. Tanzania tiene 35 millones de fulanos, un gobierno elegido en elecciones más o menos limpias y hace 15 años que abandonó el camino al socialismo del padrecito Nyerere para seguir las recetas del FMI. Tampoco le resulta: su producto interno bruto es de 250 dólares por cabeza, entre los diez más bajos del mundo, y sigue malviviendo de la agricultura: café, té, sisal, algodón, maní, maíz, banana, coco. Y ahora, si pueden, en Zanzíbar, turismo. Por eso tienen que vender hakuna matata y pole pole: es lo que quieren los blancos cuando se van al trópico.

Ilustración de Fernando Vicente

Ilustración de Fernando Vicente

–Acá antes había paz: ni siquiera se conocían las armas de fuego. Comíamos pescado, coco, lo que había y vivíamos tranquilos...

Me dice Ibrahim, las lanas rastas, la musculosa vieja, y me muestra con la mano alrededor. Si algún lugar da bien el mito del paraíso primitivo, debe ser Bwejuu. Bwejuu es un pueblito de pescadores en la costa este de la isla de Zanzíbar: palmeras, la playa interminable, sus corales, colores: celestes, verdes, turquesas y violetas de mentira en el agua. No sé cuándo se nos ocurrió que éste era el paisaje del paraíso, pero es. Para nosotros occidentales estas playas pueden ser uno de los rincones más hermosos del mundo. Para sus habitantes, en cambio, son algo casi superfluo; a lo sumo, el lugar por donde pasan cuando van a pescar o a cosechar algas. Las mujeres de Bwejuu no saben nadar.

–... hasta que llegó el doctor Livingstone y todos ésos, los blancos que vinieron detrás, y ahora estamos como estamos.

Dice Ibrahim. El pueblito es una imagen casi excesiva del huevo tropical: las chozas de caña y de coral, los techos de palma, las calles caprichosas, trazadas al azar de las casas, el movimiento: pescadores que reparan sus redes, dos vacas flacas que lamen una piedra, una nena que dibuja vestidos en un cuaderno viejo, la tonta del pueblo que corre y da grititos, cinco chicos que juegan al fútbol con su pelota de trapos mal atados, tres cabras que escalan una colina de basura, siete adolescentes que charlan sentados junto al único kiosco de gaseosas, mujeres con sus telas de todos los colores que preparan la comida de la noche, dos patos que gritan al paso de una bicicleta, una chica velada que avanza con el Corán en la mano y cara de saber algo importante, cuatro viejos con kepí musulmán que se quejan de la pesca últimamente. El olor son los pescados que se pudren al sol y la leche de coco bullendo en los calderos. Yo doy vueltas y vueltas y por momentos me parece que acá nunca debe pasar nada, que el tiempo no llegó, que la pobreza es una carga tolerable en el trópico feliz.

–Eh, vos, el mzungu.

Mzungu, en swahili, quiere decir hombre blanco –o algo peor, pero te dicen que quiere decir hombre blanco–. Alguien me dijo que en verdad quería decir “lo que es blanco y se vuelve rojo bajo el sol”; otros, que significaba “los que nos rodean”.

–Sí, vos, vení.

Insiste en inglés un hombre sentado con otros veinte en un claro entre las casas. Es una ronda adorable: los supongo contándose viejos relatos ancestrales.

–¿Vos sos un espía, no?

–¿¡Cómo?!

–Sí, vos debés ser un espía. Hace días que te vemos que venís por acá, mirás todo, das vueltas.

Parece que el concepto de turista mirón no ha llegado a estas playas –y en otras circunstancias podría ser una suerte.

–¿Y espía de quién, sería?

–Del gobierno, quién va a mandar espías.

Yo trato de explicarles que no soy y que, además, si su gobierno quisiera espiarlos se buscaría a alguien más mimetizable, menos evidente. Dicen que bueno y les pregunto de qué estaban charlando.

–Nada, de la vida, del mundo, de esas cosas.

–¿O sea?

–Bueno, estábamos hablando de política.

Declara el portavoz, y mira alrededor. Después baja la voz y me dice que ellos son del partido de oposición, el CUF, y que esa tarde su partido ha hecho manifestaciones en las islas para pedir que repitan unas elecciones que fueron, dice, fraudulentas.

–Parece que hubo muchos muertos. Por lo menos diez muertos, hay. Yo lo sé porque estuve escuchando la radio de Londres.

Es un mazazo: el idilio se destroza de pronto. El edén vuelve a ser de este mundo.

–¿Y ustedes qué piensan hacer?–No, eso no te lo puedo decir. Yo soy un político, y los políticos no podemos decir abiertamente todo lo que pensamos.

La postal tropical se cae en mil pedazos, y yo me siento el más tonto del barrio. Después leeré la historia: el gobierno había dicho que si el cuf se manifestaba le tirarían, y cumplió. Hay políticos serios. Nadie sabe cuántos son los muertos: entre 25 y 150. Hasta ayer, Tanzania tenía la reputación de una isla de paz en un continente agitado por las guerras; mañana los diarios del mundo dirán que en África ya no quedan islas.

pEl accidente existe para que uno recuerde que nada vale nada y por lo tanto todo vale muchísimo. El accidente es un refinamiento: la irrupción bruta de lo innecesario. Un patinazo que no tenía por qué ser, de pronto, cambia el mundo: justo me encandiló la luna, aquella puta piedra resbalosa de musgo, ese mosquito me distrajo. Por lo que fuere, esa mañana, un coral me cortó feo la planta del pie y tuve que caminar varios kilómetros hasta el dispensario de Bwejuu, el único para una zona de más de 5.000 personas.

–No, el daktari debe estar durmiendo la siesta. Si quiere lo vamos a buscar.

El daktari Ahmed llegó chancleteando media hora más tarde. El daktari tenía una camiseta muy lavada y el kepí ladeado, la sonrisa atractiva, no más de 30 años. El daktari se lavó las manos en el agua que le tiraba su enfermera con un jarro de plástico; después me toqueteó un poco la herida, me hizo inventar puteadas en swahili, me dijo que debería coserme pero no había instrumentos y cuando tuvo que ponerme una gasa se acordó de que hacía mucho no tenía. En la sala había media docena de pinzas y tijeras, dos o tres palanganas, una silla, un banquito cubierto con un hule sucio, un frasco de desinfectante que decía atención no beber, un afiche de lucha contra la malaria con dibujitos infantiles, una gran ventana por la que cinco o seis mujeres miraban los monigotes de mi cara, y nada nada más. La enfermera dijo que quizás a fulano le quedara todavía un sobrecito y fue hasta su casa, a ver si se lo regalaba. Esperamos. La enfermera volvió con dos gasas envueltas en un papel de diario. Tampoco había tela adhesiva, pero el daktari me pegó la gasa con dos curitas mías. Después me dijo que tenía mucho trabajo porque estaba solo para hacerse cargo de todo y no me quiso cobrar nada; le pregunté cuánto ganaba.

–45.000 por mes, pero si fuera médico ganaría un poco más.

45.000 son 60 dólares, y mi sobresalto fue bastante más caro:

–¿Cómo que si fueras médico? ¿Qué sos?

–Bueno, en realidad soy dentista.

Me dijo, y me explicó que la carrera de Odontología eran solo tres años y que no le había alcanzado la plata para más pero como faltan médicos el gobierno le dio este trabajo.

–Igual algunas cosas de medicina tuve que aprender en la facultad.

–¿Y a veces podés hacer algún trabajo de dentista?

Le pregunté, casi apiadado.

–No, casi nunca, porque hace mucho que no tenemos material para hacer los empastes. Lo único que puedo hacer son extracciones.

En Tanzania hay un médico cada 30.000 habitantes; en la Argentina, sin ir más lejos, uno cada 300. En Tanzania la esperanza de vida está en los 47 años por persona. Algunos, por supuesto, tienen suerte y viven más, lo cual significa, como de costumbre, que muchos viven menos.

–Cuidate el pie: quedate sin caminar por unos días, tratá de cambiarte el vendaje.

–¿Cada cuánto?

–Cuando puedas.

Así fue como tuve que recorrer 3.000 kilómetros de África a paso pole pole.

Henry Morton Stanley, el cronista embustero • © Fernando Vicente

Henry Morton Stanley, el cronista embustero • © Fernando Vicente

Pole pole parece ser el concepto básico del weltanschauung swahili: se podría traducir libremente como tranqui, para-qué-calentarse, take it easy. Se lo puede pensar como una manera de saber vivir sin apremios o resignarse a los ritmos posibles, o como una forma de resistencia pacífica: cuando cualquier prisa es beneficio para el amo, ir pole pole es una forma de recortarle las ganancias.

–Hakuna matata. Pole pole.

Todos lo dicen, todo el tiempo, y no es reciente: Henry Stanley se pasó meses en Zanzíbar tratando de apurar los preparativos de su expedición, sin conseguirlo. Aquellas expediciones eran algo serio: para lanzarse a lo desconocido se necesitaban muchos hombres y equipo; sobre todo, porteadores que llevaran los cheques de viajero de entonces: los fardos de tela que servían como dinero para pagar peajes y sobornos a los reyezuelos que aparecían en el camino. Aquella expedición le costó al New York Herald 20.000 dólares de entonces, 250.000 de ahora.

Por fin, el 4 de febrero de 1871 Stanley desembarcó en el continente, en Bagamoyo. En esos días Bagamoyo era el puerto más próspero del tráfico de esclavos; de hecho, Bagamoyo significa “deja aquí tu corazón”, porque era el lugar donde los esclavos se embarcaban hacia el mercado de Zanzíbar, donde perdían toda esperanza de volver a su tierra alguna vez. Eran, cada año, unos 100.000. A principios de siglo el puerto de Dar es Salaam reemplazó a Bagamoyo; ahora Bagamoyo es una ruina que no sabe que ya hace mucho que no existe.

–Yo pensaba que cuando llegara mi futuro iba a ser un médico, iba a encontrar las causas de la malaria, iba a curar a mucha gente. Pero mi futuro está cada vez más lejos, se me escapa todo el tiempo. Últimamente parece que hubiera una pared entre él y yo. Igual yo creo que en algún momento, cuando corresponda, Alá va a derribar esa pared. Yo creo en Él, y no puedo creer que Él no haga eso por mí.

Rakki habla buen inglés pero está cargando bolsas de ananás en una chalupa de vela en el puerto. Rakki me cuenta que terminó la secundaria pero no encuentra trabajo porque su familia es muy pobre y no pertenece a ninguna tribu importante.

–Acá para tener un buen trabajo tenés que tener influencia y yo no tengo ninguna, así que ahora estoy acá, cargando bolsas, esperando que llegue mi futuro.

Rakki tiene 27 años, una musculosa azul llena de agujeros y una bermuda desflecada. Gana unos 1.000 shillings por día: muy poco más de un dólar.

–Yo sé que estoy haciendo algo útil: si no fuera por nosotros estas bolsas se quedarían acá y el comercio no funcionaría. Es importante, pero igual me gustaría hacer otra cosa.

A su lado toneladas de moscas, una nube negra de moscas se disputa un trozo de carne del tamaño de una mano, rojo fuerte, verde amarillento: putrefacto. Me parece una metáfora demasiado evidente.

–¿Y no pensás en irte?

–Yo nací acá. Pero quizás algún día me voy a tener que ir a Dar. Quizás allá esté mi futuro. Lo que pasa es que Dar es un peligro: una ciudad sin alma.

Rakki todavía me debe una explicación sobre el peligro de las ciudades sin alma. O, incluso, sobre cómo detectar el alma de una ciudad. Pero es verdad que si hay ciudades sin, Dar parece una de ellas.

Dar es una ciudad chiquita, polvorienta, acostada sobre una gran bahía donde entran cada día unos pocos aliscafos, cuatro o cinco barcos por semana, las chalupas a vela. Dar tiene poco más de un siglo. Primero fue capital de la colonia alemana: los germanos construyeron un hospital, un edificio de correos, una catedral, un fuerte con prisión, un monumento al ejército del kaiser y no mucho más. Los ingleses que vinieron después tampoco exageraron: Tanganica no era una colonia sino un protectorado que no les importaba mucho: no valía la pena gastar en ladrillos. Tras los vuelos orientales de Zanzíbar, Dar es África, crudamente África: las calles anchas desoladas, las veredas de tierra, el sudor, los olores, los vendedores gritando su carga de bananas o buñuelos, los coches destartalados embistiendo ciclistas, el sol sin sombras, las casas de los años sesenta roídas derruidas, algún hotel reciente ya patinado por el tiempo, las multitudes pisoteando. Dar es Salaam es la capital de la República Unida de Tanzania.

Ahora Dar es Salaam está sin agua porque la estación que la provee se quedó sin electricidad. Hace tres días que no puedo ducharme, pero paso a comprar los diarios por el Sheraton y el jardín está lleno de mangueras que lo riegan generosamente. En el mercado de pescados, en cambio, no hay más agua que la del mar en baldes. Pero hay algo parecido a un alma: la agitación de miles de personas peleando por sus vidas. El mercado es una playa atestada donde los pescadores recién llegados rematan sus langostas a los gritos y después se juegan sus monedas a los dados; otros arreglan redes, uno afila amoroso su machete, otros se frotan con el agua de balde para sacarse este olor indeleble; muchos miran, sentados a la sombra de algún tronco raquítico, pole pole, rascándose los pies. Las mujeres sentadas en la arena desescaman el pescado chico con cuchillos chiquitos o lo cocinan en calderos tiznados, las moscas forman cuerpos tan negros como los cuervos que revolotean a ver si pueden picar algo, un chiquito de un año juega a comerse la cabeza de un pescado boqueando, un chiquito de doce le dice cosas a una chiquita más chiquita y la toca y se miran con risas, el vendedor de cigarrillos los cobra a cinco centavos cada uno y los que llegan del mar se dan el gusto, de una canasta se escapan docenas de cangrejos y hay corridas y todos gritan mucho, como si quisieran combatir el silencio del mar. El brujo me saluda dándome la mano.

–Karibu, mzungu.

Dar la mano aquí es muy intrincado: un movimiento que involucra la palma, el índice, el pulgar, con varias posiciones. Me costó varios errores aprenderlo. Al cabo de unos días alguien me dijo que entre ellos no se saludaban así, que eso lo hacían con los mzungus porque sabían que los mzungus lo hacían: un buen ejemplo del malentendido.

–Si necesitás cualquier embrujo, yo te puedo proveer los mejores. Tengo remedios para la mala suerte, la impotencia, el cáncer. Te puedo curar esa renquera.

–¿Y está seguro de que funciona?

–Si tenés fe va a funcionar.El planteo es perfecto: toda la responsabilidad del éxito o fracaso del ensalmo queda depositada en mí. Su magia es impecable, aunque sea imposible comprobarlo: si no produce los efectos deseados el fallo es todo mío. Aquí saben de eso. Hace unos años, el brujo más poderoso de Tanzania fue convocado para un trabajo de suprema importancia: Simba, el mejor equipo local, tenía que jugar la final de la Copa de África contra Stella, de Costa de Marfil. El fútbol, aquí, está por todas partes, y Maradona es un grito frecuente. El brujo se instaló frente al hotel del equipo visitante y le lanzó todo tipo de conjuros letales. Pero después llegó el partido y los marfileños ganaron dos a cero. Nadie entendía qué había pasado, hasta que al fin se supo que los verdaderos jugadores del Stella nunca habían estado en ese hotel: habían mandado un grupo falso. Los verdaderos llegaron directo al estadio desde el aeropuerto, limpios de toda magia, arrolladores.

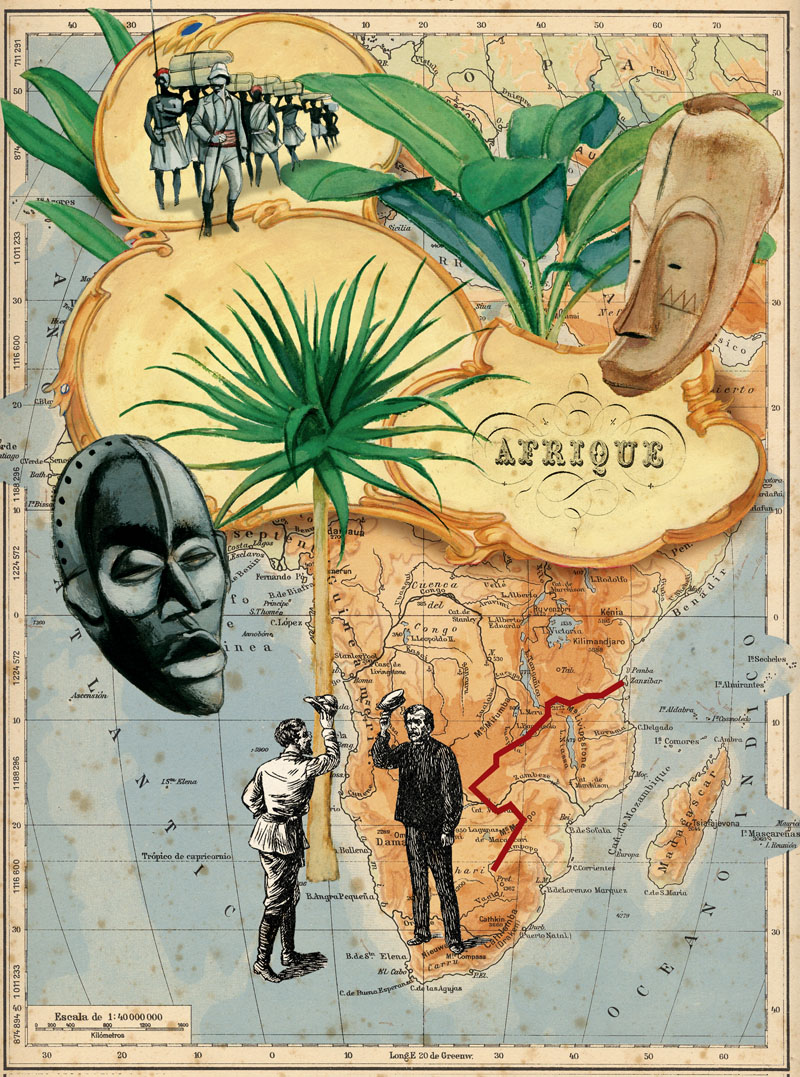

David Livingstone, el misionero explorador • © Fernando Vicente

David Livingstone, el misionero explorador • © Fernando Vicente

Henry Morton Stanley se alejó de la costa escoltado por 180 porteadores nativos y los gritos de todos, las salvas y los himnos. Yo dejo Dar en micro. Este es uno de los más nuevos que he visto por aquí: un Scania con menos de 25 años de servicios, y una de sus cubiertas tiene la sombra del dibujo: la delantera izquierda. La terminal es un caos de gritos, paquetes, vendedores, y todos se te tiran encima todo el tiempo. Lo que la civilización provee son intermediaciones, filtros. Un heladero ambulante en España está tan ansioso por venderte un helado como éste, pero el español no se te va a tirar encima porque le enseñaron que eso no se hace; un taxista argentino odia que no lo tomes pero no te va a seguir durante dos cuadras al grito de taxi taxi bwana: supone que su orgullo está en no hacerlo; un escolar americano siente tanto picor de huevos como el morocho de aquí enfrente, pero la madre le dijo que queda feo rascárselos en público. A cambio hay otras reglas, pero no siempre resulta fácil descubrirlas.

–¡Arriba, arriba que nos vamos!

El ómnibus tenía que salir a las diez, pero a las diez y cuarto éramos sólo 15 pasajeros a bordo, así que decidimos esperar un rato más. A las once menos cuarto el pasaje no había aumentado mucho; era lógico: cada vez que alguien quería subir una docena de morochos se le tiraba encima y lo empujaba hacia el ómnibus de la competencia; muy pocas veces se agarraban a piñas. Los ómnibus de la competencia eran un par de años más modernos pero el nuestro tenía mejor música: reggae del Congo y algún son cubano. Cada ómnibus llevaba el nombre del espíritu que debía protegerlo: Beckham, Thierry Henry, George Weah. El mío era Roberto Carlos.

–¡Vamos, que nos vamos!

Ya habían salido dos ómnibus llenos de la competencia, y nosotros seguíamos esperando. Un par de veces pensé en pasarme a la contra, pero es triste traicionar una causa tan ajena. Miré a mi vecino, le señalé el reloj, el tipo se sonrió y me dijo: pole pole. De puro embole prendí un cigarrillo. Sabía que estaba prohibido, pero ellos no podían obligarme. Es lo que se llama un espiral: si ellos no cumplen con el horario yo no tengo por qué cumplir con sus reglas, y así sucesivamente: grandes reinos se han derrumbado de esta suerte. Salimos a las once y veinte, cuando mis convicciones ya flaqueaban. Pole pole.

El ómnibus avanza a golpes de una bocina honda como la sirena de un barco. La carretera es la mejor del país: los pozos nunca tienen más de medio metro de profundidad. A los lados, una larga llanura enturbiada de arbustos: tierra roja. De tanto en tanto aparece un pueblito de seis o siete chozas, techo de paja y algún maíz plantado alrededor, o un pastor massai con su capote rojo, sus piernas largas desnudas, su rebaño de seis o siete vacas esqueletos. Mujeres caminan con un balde en la cabeza y un bebé a la espalda. Cada tanto alguien se baja en el medio de la nada; a veces, unos metros más allá, un sendero de tierra se mete en la espesura. En cada parada una docena de chicos corre a ofrecernos bananas, huevos duros, pan, maíz asado, mandioca, caña de azúcar, un reloj, bolsitas de plástico, jabón, papel higiénico y otros elementos indispensables para el viaje. Las paradas parecen infinitas y los chicos también. Va subiendo cada vez más gente: ahora sí que el ómnibus rebosa. Hay unas diez personas paradas en el pasillo y son todas mujeres: a los hombres locales les parece bien. El ómnibus no baja de noventa por hora; de tanto en tanto una gallina huye despavorida o un ciclista se tira a la banquina; a veces hay banquina. El chofer va charlando con un amigo pero de vez en cuando mira la ruta: seguramente no hay nada en ella que le interese demasiado.

O sea que el viaje no parece mucho más peligroso que iniciar una guerrilla en el Congo y, en cambio, hay esperanzas de llegar a alguna parte, pero yo debo estar poniendo alguna cara, porque mi vecina de asiento, que no me ha dicho una palabra en todo el viaje, me mira condescendiente, casi compasiva:

–Cuando te tiene que tocar te toca: ni antes ni después.

Quizás el fatalismo sea la respuesta a mi pregunta: hace días que trato de imaginar por qué soportan todo lo que soportan, cómo. Había pensado en los bebés: los bebés africanos pueden pasarse horas y horas colgados a la espalda de su madre, envueltos en un pañuelo, con los brazos apretados retorcidos, sin una sola queja: aprenden la resignación. Y suponer que lo que debe pasarnos ya está escrito ayuda mucho a aceptar lo que sea.

Esa tarde di vueltas y vueltas por Dodoma buscando el centro de la ciudad; al final decidí preguntar dónde estaba.

–Pero si este es el centro, señor.

Me contestó un paseante. Nadie sabe bien cuáles fueron las razones que impulsaron al Padrecito de la Patria, mister Julius Nyerere, a instalar la nueva capital del país en este peladal. Algunos hablan de un intento de contrapesar la influencia de los poderosos del puerto de Dar; otros, una tentativa de equilibrar la geografía nacional; otros, las ganas de producir un cambio que se recordaría por siglos; lo que todos saben es que no funcionó. Dodoma es la capital formal pero ninguna repartición oficial funciona en ella. Dodoma es un páramo sin ningún atenuante. No muy lejos de aquí aparecieron los primeros antepasados del hombre: está claro que llegar primero no siempre da ventajas.

En Dodoma hay calles de tierra polvorienta, dos cuadras de edificios de tres pisos, una gran iglesia luterana, una mezquita en mal estado, la estación de servicio, varios árboles serios, algunos cientos de casitas bajas y un ejército de mariposas negras grandes como puños picoteando por todos los rincones. El tipito apareció cuando yo estaba por prender un cigarrillo:

–No lo hagas, no lo hagas.

Lo miré sorprendido. El tipito medía uno cincuenta y tantos: tenía camisa a cuadros, un jean negro y un estetoscopio que le colgaba del bolsillo.

–No tienes que hacerlo. Fumar es una debilidad del cuerpo, como beber alcohol. Es una debilidad de los que no conocen a Dios.

Supongo que en otro momento le hubiera echado flit, pero estaba aburrido y le di charla. El tipito me dijo que era médico, que se llamaba doctor Julius y que sabía de esas cosas, porque fumar le había despertado el apetito por la marihuana, y que eso lo había llevado a prisión, pero que en la prisión había conocido al Señor.

–Dios me ordenó que saliera por el mundo a difundir Su palabra. El problema es que hay tantas iglesias que solo sirven para mentir y para confundir a la gente. Dios es uno solo, y yo tengo que convencerlos a todos ustedes de que lo sigan.

Doctor Julius tenía 30 años y un trabajo difícil por delante, pero no se arredraba. Me explicó que Dios lo había elegido para ser el rey del mundo.

–¿Y vas a ser rico cuando seas el rey del mundo?

–Sí, muy rico, para darles todo a los pobres. No va a haber más distinciones de raza y todo va a ser de todos. Y voy a destruir todas las iglesias, así todos van a conocer al verdadero Dios.

El tipito era pelado, la barbita rala. Al final me agradeció que lo hubiera escuchado:

–Ustedes los blancos nunca me escuchan, son los que más lejos están de Dios.

Me amonestó el tipito y pude irme, renqueando pole pole. En la estación de servicio están arreglando la rueda delantera izquierda del ómnibus que acaba de traerme. El chofer se lava las patas en una palangana y me mira, se ríe, me dice:

–Kaput.

Hablando, supongo, de la rueda.

Ilustración de Fernando Vicente

Ilustración de Fernando Vicente

En la estación de Dodoma, esta mañana, un par de cientos de personas esperamos que llegue el tren. Algunos, para tomarlo; la mayoría, para tratar de venderles algo a sus pasajeros. Las mujeres jóvenes vienen con bebé y el revoltijo de telas y colores alrededor del cuerpo y el pañuelo de colores envolviendo cabezas: una masa de colores y una cara negra. Los hombres en cambio se visten occidental: cuestiones de género y desarrollo desigual. Y siempre hay un chico chiquito que me ve y se larga a llorar con mocos y terror: nada personal, supongo. Pero son tantos: la mitad de la población tiene menos de 15 años.

–¿Así que va a llegar a las nueve y media?

–No, caballero, no es tan así. Sospechamos que va a llegar a las nueve y media, pero nadie puede estar seguro.

El tren tenía que pasar a las siete; ya son las ocho y cuarto y me preocupa que no hayan abierto la boletería: me han alertado mucho sobre lo difícil que puede ser sacar boletos. Así que decido hacer lo que detesto: chapear. Yo pensaba que no había nada peor que chapear de periodista –no, mire, agente, lo que pasa es que estoy cubriendo una nota, entonces...–, pero chapear de blanco es aún más detestable. A los que quieren ser siempre el alma de la fiesta les recomiendo los pueblitos de África: nunca dejarán de ser mirados. Siempre el mzungu, el raro: el blanco de los ojos. Entro en la oficina del jefe de la estación y le pregunto cómo es posible que su ventanilla esté cerrada; el jefe me pide disculpas y me despacha él mismo. Afuera hay diez o doce locales aguantando la cola bajo el sol socarrón.

–Los blancos nos convencieron de que éramos incapaces de hacer nada. Tuvieron que hacerlo: si no, ¿cómo iban a controlarnos, por qué íbamos a obedecerlos? Pero ahora nos cuesta mucho sacarnos esa idea de la cabeza.

Me dirá, más tarde, en el tren, el estudiante Francis. El vagón de tercera es una fiebre de personas. Las personas abundan, rebosan: personas se desbordan. Docenas y docenas de personas en los lugares más inverosímiles: sobre los bancos de madera, en los espacios entre los bancos en el suelo, en el pasillo, en los apoyabrazos. Las personas subieron con sus mejores galas pero ya llevan más de un día frotándose, y todo se derrama. De los portaequipajes cuelgan cosas: bolsas de pan, canastas, botellas con agua. Lo que cuelga se mueve al compás del traqueteo, hay grabadores que gritan música y el olor también es fuerte: el tren rebulle de sentidos. El micro es un vehículo; el tren, un mundo que se mueve. Despacio, en este caso: pole pole.

Cuando pasamos por Saranda es mediodía: el tren se para. Todo a lo largo de la vía hay mesitas que ofrecen arroz, verduras, pollo, cocinados ahí mismo sobre un fuego de brasas; los pasajeros bajan, compran, van a comer su plato con la mano a la sombra de un árbol. Una docena de mujeres sentadas en ronda dan la teta a sus hijos. Otras no, pero tampoco se cubren demasiado.

–Mzungu, ¿cómo se puede hacer para que el tren pase todos los días?

Me pregunta una vendedora, esperanzada. Tres viejas ciegas con tambores y maracas y un viejo ciego con una mandolina cantan una canción sobre Julius Nyerere: parece un gran lamento. Están sentados en el suelo y el ciego se revuelca de espaldas para agitar los cascabeles que tiene atados a las piernas: patalea, sin dejar de tocar su mandolina. Los pasajeros hacen una ronda alrededor para escucharlos y el tren no sale hasta el final de la función.

El ferrocarril entre Dar y Kigoma fue construido por los alemanes hacia 1915, y no muy renovado desde entonces: sigue pasando, tres veces por semana, por una zona que no le importa a nadie. El terreno se hace pantanoso y las nubes de mosquitos se ven a la distancia. Acá era donde las expediciones sucumbían a las fiebres: donde Stanley arreaba a sus porteadores a fuerza de látigo y cadenas. Caminando. Durante siglos, viajar requirió un bruto esfuerzo físico; ahora solo es una cuestión de paciencia: sentarse y esperar.

–Pero es cierto que acá somos muy perezosos.

Me dice el estudiante Francis. Ya lo escuché demasiado en estos días; yo creía que era una idea de blancos sobre negros: parece que muchos negros también lo suponen. Y he escuchado a tanzanos que definían a sus paisanos como cobardes o corruptos o brutos: todas flores.

–Bueno, a ver cuánto pararemos acá.

–¿Cuánto?

–Vaya a saber.

Estamos detenidos en el medio de ninguna parte: al cabo de un rato muchos nos bajamos, nos amontonamos a la sombra de un árbol enorme. El campo fulge de mariposas blancas. Cerca de aquí vivían los Doe, unos caníbales: los primeros blancos los convencieron de que si se comían un blanco su reino desaparecería. El estudiante me explica que estamos esperando que traigan otra locomotora porque una sola no alcanza para subir la cuesta que tenemos delante. El estudiante tiene veintipico, una barbita bien cortada, su musculosa blanca limpia, y me dice que se quiere ir del país, que casi todos los jóvenes como él, educados, se quieren ir de su país, y yo no le digo que su cuento me suena.

Cuando llegué a Tabora ya era noche cerrada. Pregunté por el hotel que me habían recomendado y me miraron con horror; un taxista me sugirió llevarme al Golden Eagle. El edificio del Golden era de pena: lo habían construido ya viejo hace unos 20 o 30 años, y aceptaba mansito su destino. El Golden tenía una docena de habitaciones alrededor de un patio; la mía era paredes de distintos colores, el suelo de cemento, una camita triste, su tremendo candado y el techo amenazando. El ventilador tampoco andaba. La habitación costaba cuatro dólares, desayuno incluido.

Al costado había un bar: guirnaldas en el techo y una reja sobre la barra, al estilo de las viejas pulperías, que protegía a la camarera. En la barra cuatro putas en el viaje de vuelta y alrededor los cinco o seis fulanos que las malvivían; yo era el único cliente posible. Era un entorno acogedor y traté de adaptarme. Uno de los fulanos me contó que el gobierno había cerrado el otro hotel porque el año pasado violaron a una huésped danesa. Las chicas me miraban sugerentes; una, la más sutil, se manoseaba la entrepierna. Los empresarios no se tocaban pero me miraban con caras peor trazadas. Fue una velada encantadora.

La luz, decía Perogrullo, despeja muchas sombras. A la mañana siguiente la habitación ya no era tan terrible, el bar estaba vacío, el mundo refulgía, caliente, luminoso, y decidí ir a dar un paseo. Tabora es una ciudad de 50 o 60.000 habitantes, destartalada, bulliciosa. En Asia aun los países más pobres tuvieron culturas que dejaron monumentos, y nosotros respetamos ese tipo de marcas. Acá, en cambio, da la impresión de que todo fue mal hecho ayer para que dure hasta mañana. El centro de Tabora es un mercado al aire libre, algunos negocios, la iglesia, la mezquita, un par de oficinas; el cine del pueblo anuncia que allí se dan películas parlantes, pero hace tanto que no da ninguna. Todo lo demás son callecitas de tierra, chozas, pequeños cultivos de maíz, gallinas fugitivas: éste es un mundo básicamente rural, y una ciudad es casi un accidente. Aunque Tabora ya era una ciudad en junio de 1871, cuando vino Stanley: “Es el establecimiento más considerable de los traficantes [de esclavos] de Mascate y Zanzíbar en el centro de África, una buena colección de ejemplos de nobleza y elegancia”, escribió entonces el cronista, que se quedó por aquí dos o tres meses, en un caserón de adobe amurallado que todavía se guarda. Allí, Stanley resistió los ataques de Mirambo, el jefe de una tribu que se había levantado en armas y asolaba la región. Allí pensó, seguramente, su famosa frase. Allí se aburrió lo suficiente como para caer en ciertas tentaciones: “El hombre que desprecia al principio la figura poco clásica de una negra africana acaba por no fijarse luego en los perfiles ni el color, y aprecia las curvas poco armoniosas de aquellas formas pesadas, encontrando atracción en aquellos rostros anchos, sin la menor expresión inteligente, y en aquellos ojos de un negro azabache privados de la chispa que ennoblece nuestra pobre humanidad”.

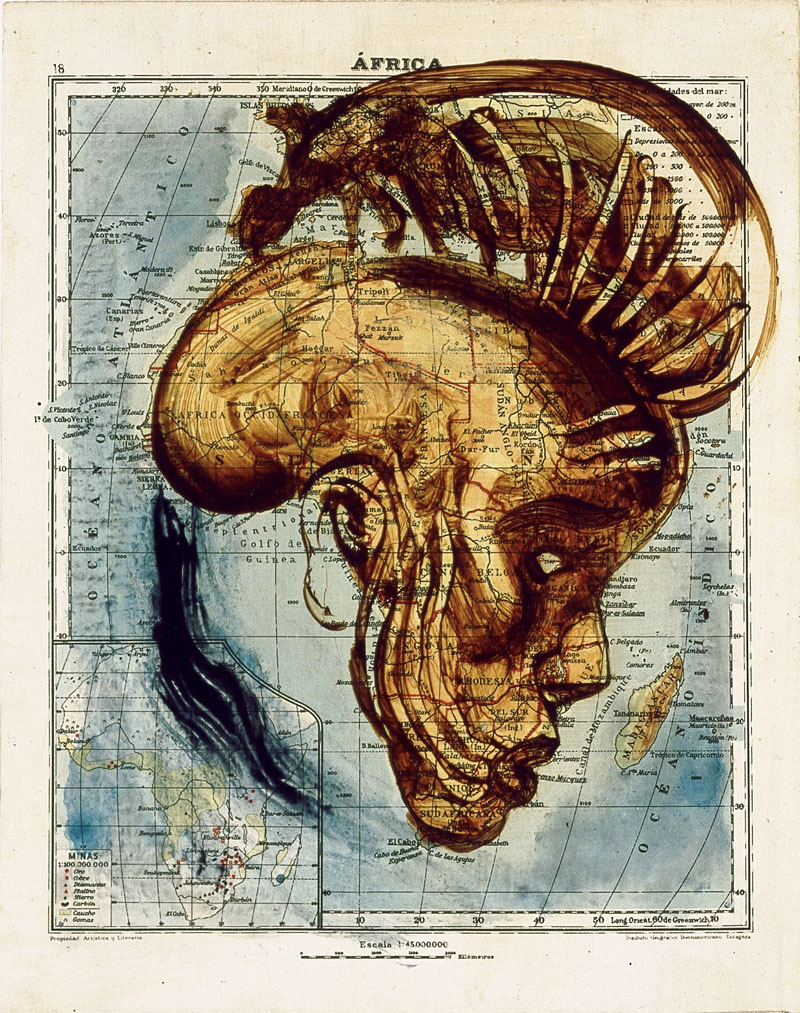

Ilustración de Fernando Vicente

Ilustración de Fernando Vicente

Mi pie empezaba a curarse. Al lado del Golden, en la calle, unos chicos arreglaban bicicletas; les propuse alquilar una, me pidieron dos dólares y ninguna garantía: ni siquiera me preguntaron cómo me llamaba. Era agradable pasear en bicicleta: en las calles casi no había coches –probablemente porque casi no había calles–. Iba entre palmas, bananeros, mangos, cuando se me cruzó una lagartija de medio metro: cola azul, cuerpo naranja y cabeza rosada; yo debería haber sospechado. Justo entonces vi un grupo de muchachos con bermudas y camisas blancas, descalzos, que cortaban el pasto a la entrada de un hospital con sus machetes. Me paré a sacarles una foto: ni siquiera era muy interesante, pero algo había que hacer.

–¡Stop picha, stop!

Al swahili –como al castellano– le faltan ciertas palabras de la modernidad y por eso usan el anglicismo picha –picture– donde nosotros usaríamos el galicismo foto –photo–. Por alguna razón los tanzanos detestan que les hagan fotos. Quizás sea su espíritu musulmán o quizás solo el hecho de que no quieren trabajar gratis de modelos. Y el grito es siempre el mismo:

–¡Stop picha!

Recién había hecho una cuando lo oí. Ya estaba acostumbrado y no le hice gran caso, pero cuando levanté la cabeza vi a un soldado con uniforme marrón y boina de comando que me apuntaba con un fusil viejo. Se lo notaba intrépido:

–Esos son presos. No se puede sacarles fotos, porque los presos son propiedad del Estado. Me tiene que entregar el rollo.

Yo le pedí disculpas y le dije que me dejara conservarlo, que tenía fotos que quería guardar: discutimos un rato. El soldado resultó ser sargento y no dejaba de apuntarme. Me pareció que el tipo esperaba que le ofreciera una coima, pero no podía estar seguro y un error en eso podía ser terrible. Me acordaba de algo que había dicho Richard Leakey, el paleontólogo y político keniata: “Aquí la mayoría de la gente vive de la tierra y no tiene acceso al dinero, pero cada vez hay más cosas para las que se necesita dinero. Entonces quien tiene acceso a él, un policía por ejemplo, está casi forzado a ser corrupto, porque tiene una familia extensa que espera que se ocupe de ella”. Al final el sargento me dijo que tenía que seguirlo: pegó un chiflido y su subordinado reunió a los muchachos de blanco.

Fuimos una curiosa procesión: adelante, dos docenas de presos descalzos armados con machetes; yo detrás, arrastrando la bici, reputeando; al fondo, el sargento y su subordinado. Después el sargento decidió que era un caballero y le ordenó a un preso que me llevara la bici; yo le pregunté si era peligroso y el sargento me dijo que no.

–No mató a nadie...

Se sonrió.

–... todavía.

Caminábamos entre huertas y maizales: pole pole. Por alguna razón extraña yo trataba de que no se me notara la renquera. Una mujer le preguntó algo al sargento; yo entendí que hablaban de mí e intenté mi primera frase en swahili:

–Mzungu matata.

Blanco problema, dije, con sintaxis dudosa. La mujer no sabía si reírse. Por afuera la prisión era una fortaleza; por adentro una villa miseria. Una puerta chiquita y sólida daba a un gran patio de tierra lleno de chozas; alrededor, paredón alto con alambre de púas. El sargento le explicó al jefe de la prisión lo que pasaba; el jefe me dio la mano, me sonrió, me dijo que se llamaba Joseph y que lo que yo había hecho era muy serio: tenía que mandarme al cuartel de policía.

–¿Estoy arrestado?

Le pregunté, y me contestó que no, pero que en la policía había un buen cuarto oscuro.

–Ahí van a poder solucionar nuestro problema.

Todo lo que me dijo era mentira. Caminamos diez cuadras: en la comisaría había un tremendo olor a meo, mucho botón en marcha, seis presos sentados en el suelo, maniatados, con cara de tragedia; el sargento me dijo que esperara. Cuando prendí un cigarrillo me dijeron que ahí no se fumaba; cuando quise salir a fumarlo a la puerta un policía me agarró de la camiseta y me hizo entender que no podía. Después pasaron dos policías agarrados de la mano. Al cabo de un rato llegó un jefazo y todos se cuadraron. Le pregunté al sargento quién era.

–Es el jefe de toda la región.

–Qué raro, parece más joven que los demás.

–¿Más joven? No, es por la buena vida.

Después el sargento dijo que entrarámos mi bicicleta. Le pregunté por qué: si la querían guardar era que no pensaban dejarme salir. El sargento me dijo que era por los ladrones.

–Pero cómo la van a robar acá, en la puerta de la comisaría...

El sargento me miró con sonrisa: no me hagás hablar, decía, o algo así. Al final el jefazo se dignó atendernos: estaba sentado detrás de una mesa y delante de su mesa había otra mesa, perpendicular: yo tenía que pararme al final de la segunda mesa, guardando las distancias. En su oficina había un mapa de la zona, un cartel que decía “esta es una región libre de corrupción”, una palangana para lavarse las manos y un teléfono. El sargento le explicó en swahili lo que había pasado; el jefazo puso una cara muy seria y agarró el teléfono. Mientras escuchaba al sargento hablaba con alguien y le comunicaba la cuestión; yo no podía entender ni una palabra: era pertubador. Después de un rato de charla entre ellos y el teléfono me dijo que había cometido un delito muy serio y que me iban a procesar; yo le dije que no sabía nada, que era un extranjero, que había obrado de buena fe. El sargento parecía un poco arrepentido del alud que había desatado. El jefazo disfrutaba poniendo cara de servidor del orden y diciendo que no era su problema: me decía que aquí también tenían leyes y que todos debían respetarlas:

–Incluidos los extranjeros. Ahora le vamos a enseñar cómo cumplimos las leyes, nosotros, en Tanzania.

Me gustan los policías cuando les da el nacionalismo: son como próceres de un Billiken porno. Después me interrogó hábilmente:

–¿Para que vino a Tabora?

–Estoy de viaje, voy hacia Kigoma.

–¿Y para qué quiere ir a Kigoma? Digame la verdad.

–Le digo, estoy viajando, conociendo. Quiero hacer el viaje que hizo el inglés Stanley.

–Esa no es una razón. Usted me miente.

Al final tocó un timbre, vino un zumbo y me mandó con él. El zumbo me llevó a un cuartito donde el olor a meo era más fuerte y me empezó a tomar declaración. Produjo una hoja en blanco no muy blanca, le trazó márgenes con una regla rota y escribió el encabezado: Tanzania Police Force, Official Statement. Después escribió que si lo que yo declaraba no era cierto todo el peso de la ley caería sobre mí, y me hizo firmarlo; después tuve que contarle el incidente y él lo anotaba en un inglés imposible. En ningún momento me pidió un documento.

Cuando la terminó se fue y cerró la puerta; yo seguía sin poder creer lo que estaba pasando. Empecé a imaginarme las posibilidades: un par de días en ese calabozo, un abogado chanta de Tabora, si tenía suerte quizás me echaran del país sin joder demasiado. Era un clásico pobre: cómo una tontería se vuelve pesadilla.

Pasó más de una hora: de vez en cuando alguno entraba y me miraba: visiblemente se estaban divirtiendo. A eso de las doce el jefazo me llamó de nuevo, me dijo que había leído mi declaración y que si entregaba el rollo no me procesarían; a esa altura, es obvio, el rollo me importaba tres carajos. El jefazo gozaba como un chancho: esa noche le contaría a sus amigos que había tenido un mzungu a su merced.

–Estamos considerando la posibilidad de dejarlo en libertad.

El fulano me dio un sermón edificante sobre el respeto por las leyes de los países, las propiedades del Estado y su resanta madre, y al final me dijo que estaba libre y podía irme. Afuera hacía un calor intolerable pero ya no olía a meo. A esta altura, supongo, el estimado lector se estará preguntando qué carajo hacía yo en un sitio como ése; yo también. La clave del buen periodismo es hacer las preguntas adecuadas. Iba en mi bicicleta, pole pole, buscando una respuesta –cabeza dura, confusión, el recuerdo de un héroe de mi infancia–, pero un ruido en la rueda trasera me impedía concentrarme en la respuesta. En la calle, bajo un árbol frondoso, tres muchachos arreglaban bicis. Uno me chifló y señaló mi rueda, desinflada; por señas me dijo que tenían un inflador y fui. El más joven me mostró que la rueda no tenía válvula, le puso una nueva, la infló y me mostró con orgullo el trabajo terminado. Le pregunté cuánto le debía y me dijo que nada; tratamos de conversar un poco, nos sonreímos.

–Karibu. Tu taunana.

“Bienvenido. Hasta la vista”, me dijo, y yo me fui pensando que quizás esto fuera la estúpida respuesta a mi pregunta.

Ilustración de Fernando Vicente

Ilustración de Fernando Vicente

–¿Te puedo contar una historia?

El pibe no sabe que ha dado con la frase precisa. Una de mis actividades principales en este viaje es decir que no a cantidad de ofertas, pero una historia es una que no sé rechazar.

–Hace dos años me escapé de Ruanda, sabés. Mi madre era hutu y mi padre era tutsi. Cuando empezaron las matanzas yo no sabía de qué lado ponerme: todos me tomaban como un enemigo.

El pibe se llama Rachid, tiene 17 y una camisa de franela que lo hace transpirar a manantiales. Es pleno invierno: la temperatura ha bajado hasta los 25 grados así que esta mañana todo feliz poseedor de un pulover lo está usando. Kigoma temblequea.

–¿Y qué pasó?

–Los mataron a los dos...

Cuando llegué a Kigoma el cielo estaba encapotado y turbio: el lago era un mar infinito. Stanley lo llamó el mar de Ujiji, y supongo que tenía razón. Ahora le dicen lago Tanganica: mide 650 kilómetros de largo, 50 de ancho y su margen es una de las formas posibles del fin del mundo. Estoy a 1.600 kilómetros de la costa: acá se acaban Tanzania, el ferrocarril, la relativa paz, y empieza lo que Conrad llamó el corazón de las tinieblas. Del otro lado del lago, tras esa línea de montañas azuladas, yacen Ruanda, Burundi, el Congo: las peores guerras de estos días.

–¿A los dos los mataron los mismos?

–No, a cada uno los otros. Eso fue hace tiempo. Yo traté de seguir mi vida, empezar todo de nuevo, quedarme, pero el año pasado cuando hubo otro golpe militar pensé que ya no soportaba más y me fui.

Rachid, entonces, me pide algún dinero para ayudarlo en sus estudios: se lo doy, emocionado. Al cuarto que me aborda con la misma historia, el sonsonete empieza a parecerme sospechoso o por lo menos aburrido: quizás hasta sea cierto, pero es duro que todo pueda ser usado así. Y, además, no hay nada más banal que el horror repetido.

–¿Mzungu, te puedo contar una historia?

–Después, más tarde.

Kigoma es un pueblo como tantos: una calle principal más o menos asfaltada, rodeada de los mayores mangos, que baja una colina hasta la estación de tren, un edificio alemán de principio de siglo que todavía se usa, imponente, a punto de caer. A los costados de esa calle están los puestitos de ananás o maíces asados, los bicicleteros, los bodegones de tres mesas, un banco, dos almacenes de ramos generales, tres chiringuitos que ofrecen fotocopias, una carnicería, cuatro pensiones imposibles, la peluquería Tercer Mundo, la peluquería Barcelona, la peluquería Sheraton, la peluquería Saigón, la entrada del mercado, el descampado donde paran los daladalas, una tienda de casetes más o menos truchos, y docenas de carteles pintados a mano que muestran lo que cada negocio ofrece: aquí la palabra escrita no siempre sirve, y los dibujos garantizan. Kigoma es una calle como tantas, solo que la atraviesan todo el tiempo 4x4 nuevas relucientes con un negro afeitado al volante y un blanco mal afeitado al lado y el escudo de un organismo internacional pintado en cada puerta.

–Puede sonar raro, pero para nosotros la llegada de estos refugiados trajo sus beneficios...

Me dijo un funcionario del gobierno tanzano. En los campamentos alrededor de Kigoma se hacinan 400.000 fugitivos de los países fronterizos, la mayor concentración del mundo ahora: esto es un enclave de los nuevos misioneros –Cruz Roja, ACNUR, Médicos sin Fronteras– y los viejos, los de las iglesias más diversas.

–Con todas las agencias y organizaciones que vinieron a instalarse la economía de la zona se dinamizó mucho, hay nuevos puestos de trabajo, han hecho carreteras, algún puente, traen medicamentos... A nosotros nos ha venido muy bien toda esta historia.

Los primeros llegaron amontonados en la parte de atrás de una pickup. Lloraban, gritaban y agitaban una cruz de madera. Eran como veinte, más mujeres que hombres; entre todos, gritando, llorando, bajaron de la pickup el ataúd. El cementerio viejo de Kigoma está en una colina: desde aquí se ve el lago y, en los días claros como hoy, las montañas del Congo. Los árboles parecen centenarios y algunas tumbas están comidas por la hiedra.

–Era tan joven, era tan tan joven...

Un muchacho de 20 no paraba de decir que el muerto era tan joven:

–Casi tan joven como yo. Así vamos a terminar todos, me dijo el reverendo, si no seguimos el camino recto.

Tardaron en contarme que el muerto se había muerto de sida: tuve que preguntarlo varias veces, escuchar negativas o puteadas hasta que, al final, una chica me lo dijo en voz baja.

–Pero hay que decirlo. Si no empezamos a pelear contra el sida nos vamos a morir todos.

Es probable que se mueran igual, pero la chica era demasiado joven para saberlo. Las estadísticas oficiales –confusas, aproximativas– dicen que el diezpor ciento de los tanzanos es HIV positivo: la cifra real parece bastante mayor. Lo cual significa que de estos veinte jóvenes en el cementerio, siete u ocho van a morirse de sida más o menos pronto: dicho así suena fuerte. Pero hasta ahora fue muy difícil combatir la epidemia, y no solo por el precio de las drogas; además, el pudor de la sociedad musulmana y tribal impedía llevar adelante campañas de educación sexual que redujeran los riesgos. La semana pasada el primer ministro hizo un discurso lanzando “la guerra contra el sida” y dijo que si la tendencia no cambia pronto, la esperanza de vida de los tanzanos va a caer unos 15 años en la próxima década.

–Acá hay un par de hospitales que te hacen el análisis.

Me dice la chica, y que algunos lo hacen sin consultar, como los bautistas. Y que cuando alguien es positivo lo anuncian a la comunidad; supuestamente para que no contagie a nadie pero sobre todo como ejemplo moral. Los infectados quedan afuera, temidos, despreciados.

–Pero, ¿para qué? Si te llegan a decir que sos positivo, ¿qué hacés?

Los remedios son inalcanzables. La medicina occidental no soluciona nada, y muchos vuelven a los viejos brujos: al menos se hacen cargo.

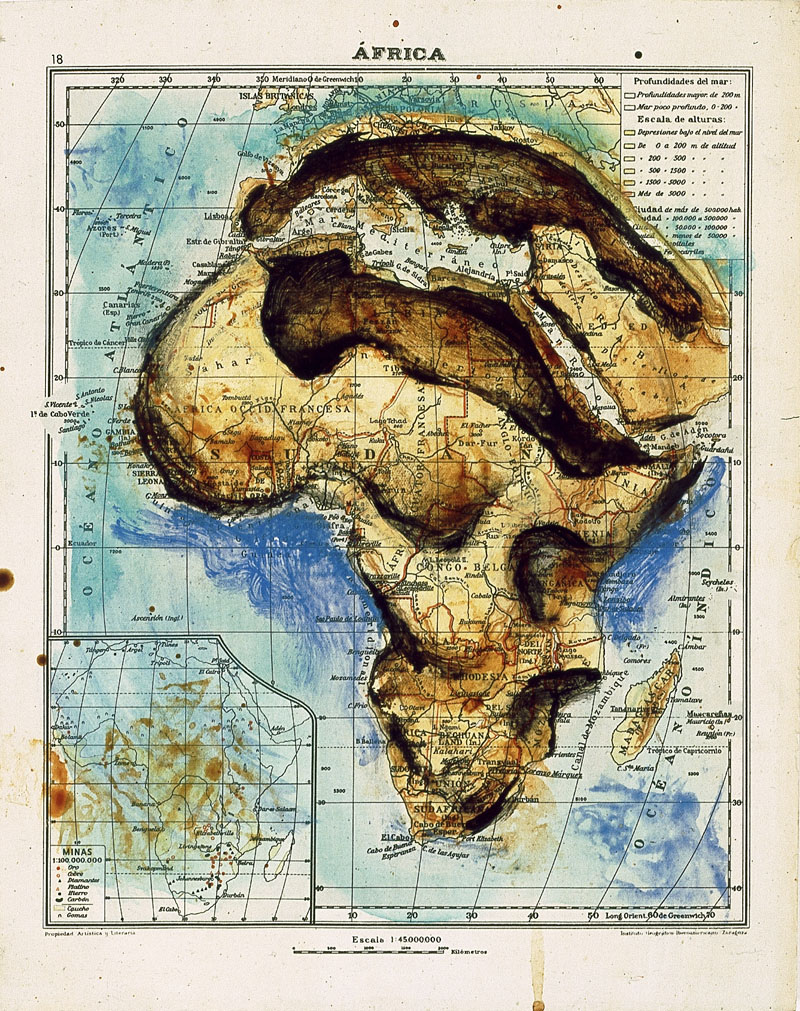

Martín Caparrós, tras los pasos de Stanley en África • © Fernando Vicente

Martín Caparrós, tras los pasos de Stanley en África • © Fernando Vicente

–¡Ujiji, Ujiji!

Junto al mercado de Kigoma, los boleteros de los daladala ofrecen el viaje. Los daladalas son las combis que recorren los peores caminos del África y que, en la última década, han transformado la vida de millones de africanos: campesinos clavados en la tierra ahora pueden moverse, ir a vender sus productos a mercados, ver a un médico, llegar hasta una escuela; donde no parece posible meter más de 10 personas suelen amontonarse 25, y un daladala que se precie no anda más de 200 metros sin parar para que se suba o baje un pasajero.

–¡Ujiji, Ujiji!

Hace cuatro días que vegeto en Kigoma: llueve y llueve. El tren no funciona, el avioncito no puede volar por las tormentas. Ya estoy casi curado de mi herida pero no tengo adónde ir: estoy en la apoteosis pole pole y me paso las tardes mirando el lago-mar, encapotado. Estoy a 10 kilómetros de Ujiji, el lugar del encuentro, pero no quiero ir todavía; no hasta que sepa cómo saldré de aquí. Cuando llegue a Ujiji, mi viaje estará terminado.

–¡Ujiji, Ujiji!

En 1870, Ujiji era la base de los traficantes árabes junto al Tanganica: allí recibían los esclavos que les traían desde la otra orilla. Los alemanes lo condenaron cuando decidieron que la terminal de su ferrocarril iba a estar en Kigoma. Ahora es un pueblito amable, 5.000 habitantes, calles de tierra roja que se cruzan en esquinas, casas de adobe. Ujiji es un pueblito pero fue una ciudad; Kigoma es una ciudad que siempre será un pueblito. Pero de pronto el pueblo se acabó y empecé a caminar por un lugar de ensueño: un bosque de palmeras, mundo verde, senderos retorcidos y de tanto en tanto alguna choza. Grandes orquídeas colgaban de las ramas, sombra, una brisa fresca. Abundaban unos bichos extraños: eran mariposas muy azules en el aire y cascarudos feos cuando se posaban y cerraban las alas. Crecían las guaridas de termitas: castillos de arena grandes como castillos. La ilusión era casi perfecta: chicos jugando, perros perezosos, mujeres peinándose o lavándose o amamantando chicos. La miseria era otra vez belleza. Tardé en darme cuenta de que en ese mundo perfecto no había hombres. Cuando salí a la costa descubrí que no sabía dónde había estado, que nunca más podría volver.

–Muy buenos días, señor, cómo le va.

Me dice ahora, en un francés de opereta, un viejo con la ropa en jirones. A la orilla del lago pescadores reparan sus redes, chicos empaquetan pescaditos minúsculos en bolsas elefante, unas pocas mujeres cocinan pescado en un caldero muy tiznado, un pato verde se pasea con cara de despiste, boteros construyen sus chalupas tallando troncos igual que sus abuelos. Estos botes, antaño, traían esclavos desde el corazón de las tinieblas. Ahora traen refugiados que se escapan de la guerra del Congo, 20 dólares por cabeza: a veces llegan, otras los tiran en el medio del lago.

–Muy bien, y usted.

–Excelente, gracias. ¿Y cómo está la salud de su señora mamá?

Me sigue preguntando. Tres vacas duermen a la sombra, cangrejos corren locos, mujeres lavan ropa, muchachitos se bañan. Un chico de remera amarilla salta saltos mortales de a docenas. El viejo aprendió su francés en una escuela de misioneros belgas en el Congo, y me da charla.

–¿Usted viene de América, parece?

–Sí, de Suramérica.

–Y ustedes en América son ricos. Hasta los negros son ricos en América. Yo a veces pienso, sabe. Pienso: qué curioso. A nuestros mayores más desafortunados los llevaron a América de esclavos; ésos ahora son ricos. Nosotros, los descendientes de los hombres libres, en cambio somos pobres. ¿No le sorprende a usted, señor? A mí sí me sorprende.

Un chico arrea cabritos a piedrazos. Al cabo de muchos circunloquios, el viejo me dice que su red se rompió y está desesperado y si, cuando vuelva a mi país, no podría mandarle el dinero para arreglarla.

–Usted no sabe lo que eso significaría para mí.

–¿Y cuánto sería eso?

Le pregunto, ya malhumorado: el antiguo mangazo nunca muere.

–Tres mil shillings.

Que son exactamente cuatro dólares.

Creo que hice todo este viaje solo por la frase, y la frase, en principio, no es nada memorable. Vale la pena si alguien hizo todo aquel viaje antes de pronunciarla. La frase es bastante banal pero era, también, la puesta en escena de una idea del mundo: lo íbamos a dominar sin que se nos torciera el nudo del black tie, así somos, lo dominamos bien derecho. La frase se hizo célebre: la repetían en los diarios, teatros, tabernas y academias. La frase fue la síntesis de un mundo.

Es mediodía: el sol está sañudo. Ya he caminado mucho por Ujiji; vueltas y vueltas para no terminar de llegar al lugar del encuentro: el lugar de la frase. Pole pole. Es obvio que no tengo nada que hacer aquí: lo mío era un jardín en las sierras de Córdoba donde Livingstone y Stanley eran dos gatitos que ya deben haber muerto, y eso no está en Ujiji ni en ninguna otra parte. Cavafis, el viejo poeta alejandrino, me dice que no me preocupe:

–Itaca te dio el hermoso viaje./ Sin ella no habrías emprendido el camino./ Pero no tiene ya nada que ofrecerte.

El lugar está en las afueras del pueblo, donde llegaba la orilla del lago Tanganica. La orilla ya no llega: por alguna razón el lago-mar huyó y ahora está mil metros más abajo. En el lugar solo quedaba el mango enorme a cuya sombra se saludaron dos ingleses; el mango cayó en 1927 y ahora hay uno que dice ser su cría. El cuidador trata de contarme la historia de aquellos exploradores en un inglés incomprensible: la herencia que dejaron.

El cuidador se va y solo queda la vieja calma cementerio. Una avispa me ronda. Una hoja cae del árbol de mango pole pole y planea minutos antes de aterrizar; la avispa se cruza con un avispo y se fornican en el aire. Lejos se oyen voces de chicos; una mariposa roja y negra chupa de flor en flor: la agitación es casi intolerable.

Aquí, bajo aquel mango, Henry Morton Stanley encon-tró, el 10 de noviembre de 1871, tras ocho meses de marchas espantosas, al doctor David Livingstone. Era la culminación perfecta del viaje más osado: el momento del éxito. Stanley sabía que lo había logrado, que su vida ya tenía sentido, pero estaba confuso: los caballeros british siempre se habían reído de él, y Livingstone cargaba fama de despreciativo. Sería más inglés que los ingleses, pensó Stanley:

“Podría haber dado rienda suelta a mi alegría de alguna forma loca, mordiéndome la mano, dando volteretas o aporreando los árboles, para moderar esos sentimientos de excitación que iban más allá de lo controlable. Mi corazón galopaba, pero no debía dejar que mi cara traicionara mis emociones, y menos aún faltar a la dignidad de un hombre blanco que se presentaba en circunstancias tan extraordinarias.

“Así que hice lo que creí más digno. Aparté a las multitudes y caminé a lo largo de una avenida viviente de hombres hasta que llegué frente al semicírculo de árabes que rodeaba al hombre blanco con la barba gris. Avanzando hacia él, noté que estaba pálido, parecía cansado. Llevaba una gorra azulada con una cinta de oro marchita, una chaqueta de mangas rojas y un par de pantalones grises. Yo habría corrido hacia él, pero me acobardé al ver a tanta gente –y lo habría abrazado, pero él era un inglés y no sé cómo me habría recibido, así que hice lo que la cobardía y el falso orgullo me sugirieron: caminé hacia él con calma, me saqué mi sombrero y dije:

–¿Doctor Livingstone, supongo?”.

ACERCA DEL AUTOR

Su último libro, El hambre, fue publicado en 2014