El esqueleto del diablo

¿Cómo transcurren los días del Papa Negro en su casa-templo de Pereira? Este perfil de Héctor Escobar repasa cuatro décadas de poemas, ritos, sospechas de asesinato y recuerdos de tiempos mejores para el satanismo en Colombia.

POR Juan Miguel Álvarez

Fotografía de Rodrigo Grajales

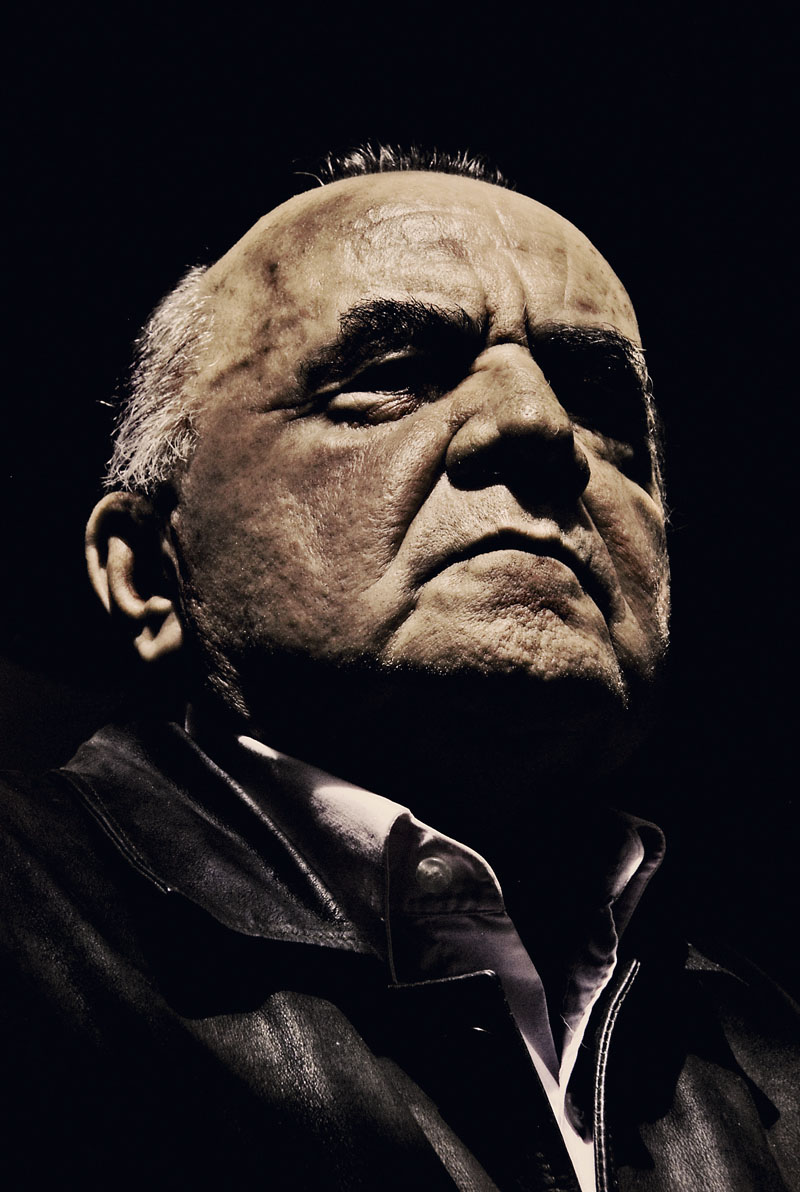

Héctor Escobar sostiene su cigarrillo justo donde empiezan corazón y anular. En cada aspirada su mano le cubre los labios y media nariz. Inhala el humo y lo libera lentamente recostado sobre el espaldar del sofá.

–La poesía es un acto satánico –sonríe, vanidoso–. Todo acto de creación estética es un acto de rebelión, un gesto demoníaco.

El hombre a quien un grupo de intelectuales proclamó Papa Negro en 1967 y que fundó el Santuario Tántrico de Suramérica con el ánimo de venerar al Diablo en la región, el hombre sospechoso de asesinar a casi 200 niños en el Eje Cafetero, no parece particularmente maligno.

Es media mañana. Llovió toda la noche y su casa huele a una mezcla de vaho de pavimento húmedo con el rancio olor de un french poodle que da vueltas por ahí. Cerca de los setenta años, Escobar viste camisa de manga corta, pantalón y zapatos de cuero. En el dedo corazón de la mano derecha luce un anillo de plata con terminación de garra felina. Su aspecto es el de un hombre recién bañado, bonachón y muy peludo de las sienes hacia abajo.

La fachada de su casa tampoco parece siniestra. Hacia adentro se ve la sala, el comedor, un baño, habitaciones, una cocina desarreglada, matas, muebles ajados y cosas parecidas. Estamos en el cuarto de visitas: un habitáculo de paredes enmohecidas de las que cuelgan cuadros de motivaciones ocultistas: caras luciferinas, demonios alados, el Bafomet sobre el Pentáculo o estrella invertida de cinco puntas, todo vigilado por un retrato ambarino de Baudelaire que parece mirarnos. En la mesa de centro hay un tablero astral sobre el cual Escobar lee el tarot, oficio que ejerció durante varios años. A pesar de que su popularidad como ocultista le dio prestigio de oráculo, de un tiempo para acá su clientela desapareció por completo.

–La gente ya sabe que está mal –me dice–. No necesita que otro se lo diga. Vivimos una época aciaga.

Antes de esta cita nos encontrábamos con relativa frecuencia en charlas sobre literatura, en fiestas de amigos, en lecturas de poesía o presentaciones de libros y otros actos culturales, y conversábamos sobre comunes devociones literarias. Escobar ha publicado siete poemarios, la mayoría financiados por las oficinas de cultura del departamento o por la buena voluntad de amigos y agremiaciones de escritores regionales: Antología inicial, Testimonios malditos, Florilegio de escándalos y candorosas aberraciones, entre otros, pero él insiste en que la única publicación de verdad es la que acaba de hacerle la editorial mexicana Ediciones Sin Nombre: Sonetos profanos.

En casa de una amiga guarda más de cuarenta mecanoscritos apilados en una esquina de la sala, todos de poesía excepto uno de aforismos y otro de ficciones. Además, existe un cedé en el que grabó con su voz algunos poemas.

Su primera composición data de 1963 y desde entonces ha persistido en la escritura día tras día como única forma de vida que encuentra digna. Escobar usa reglas clásicas de escritura. En sus inicios medía los versos por letras, no por sílabas y procuraba que tuvieran el mismo número. Esta rigurosa pauta lograba que el poema se definiera como figura en el espacio de la página. Ahora escribe sonetos, varios de los cuales acostumbra obsequiar a sus amigos, firmados con la rúbrica que termina en la cifra de la Bestia: 666.

–Más allá de esos catorce versos, el poema se vuelve farragoso –dice–. El soneto es la forma esencial y definitiva que ha sido usada en todas las lenguas y lo considero la síntesis más completa de la literatura universal. Le hallo similitud con el haiku.

Algunos poetas me han dicho que no dejan de sorprenderse con la facilidad de Escobar para armar un soneto del tema que se le venga en gana. Giovanny Gómez, director de la revista Luna de Locos, recuerda que en una lectura de poesía celebrada a comienzos de 2000, el Papa Negro compartió mesa principal con Piedad Bonnett y José Manuel Arango. Mientras el pereirano leía algunos de sus sonetos, el maestro Arango, aterrado, contaba con sus dedos las sílabas de los versos, empezando por el meñique y terminando en el pulgar, para concluir entre dientes: “¡Perfectos!”.

Fotografía de Rodrigo Grajales

Los padres de Escobar llegaron a Pereira a finales de los años treinta provenientes de Andes, Antioquia. Católicos fervorosos, eran adeptos del partido conservador. Se radicaron en Providencia, suburbio de clase media que se estaba construyendo para albergar votantes azules durante la época de la violencia política. En el parque principal la comunidad levantó un busto del fundador del barrio y el templo católico San Cayetano, que con el tiempo se convirtió en uno de los bastiones de la diócesis.

Antes de los años sesenta, Escobar era ya un adolescente con curiosidad intelectual y leía tiras cómicas como Mandrake o El fantasma. Pedía libros prestados a sus amigos y trataba de iniciarse en la vida bohemia. A Pereira llegó por aquellos años Iván Marino Ospina, el fundador del M-19, que había estudiado en Moscú becado por la Internacional Comunista. La idea de Ospina era formar una célula guerrillera de corte bolchevique que se solapara en la tranquilidad de un barrio residencial y conservador, para lo cual ningún lugar más apropiado que Providencia. Varios pereiranos de la época recuerdan que Ospina era hombre de sobrado carisma que envolvía con su elocuencia y hacía amigos por todas partes. Muy rápido, logró reunir jóvenes vecinos con aspiraciones políticas y artísticas, entre los que estaba Escobar, y les dio clases de marxismo-leninismo. Aquellas reuniones de garaje también sirvieron de tertuliaderos de literatura, música y pintura. Se rotaban libros, bebían, fumaban marihuana y soñaban con subvertir el orden de las cosas.

–Ospina nos mostró otro mundo –me dice Escobar–. Música y libros que no se conocían en el pueblito que era Pereira en ese tiempo. Todo lo que nos contaba sobre la vida en otros continentes sonaba asombroso.

Entre Nietzsche y Marx, una noche alguien llevó Las flores del mal y fue leído, íntegro, en voz alta.

–Verso tras verso crecía la necesidad de drogarnos más y más. Una vez terminado el libro todos estábamos en el piso, mirando a ninguna parte. La sensación fue trepidante, tanto que al otro día comencé a leer a Baudelaire noche a noche durante varias semanas hasta que memoricé cada poema con acento y puntuación.

No pasó mucho tiempo para que desligara la motivación insurgente de las ganas de rebelarse contra su realidad. Con Baudelaire como ejemplo, dedicó su tiempo a escribir, a drogarse y tener sexo con mujeres mucho mayores que él, apenas sobre los veinte. No había terminado el bachillerato, no trabajaba en algo que le produjera dinero y tampoco lo quería. Sus padres, que habían sido alcahuetes con los caprichos del niño, toleraban la improductiva vida del adulto.

–Yo probaba de todo: desde sedantes y estimulantes de droguería, pasando por el Seconal, después lsd y al final stp, la droga más penetrante de esa época. Si con el lsd conseguía una conciencia exacerbada y sentía que los objetos cobraban vida, con el stp obtuve sensaciones insuperables, delirio por más de 24 horas, casi el triple del efecto del lsd y, literalmente, volé sobre Pereira.

En esos estados de “ultra conciencia”, como él los llama, releía a Baudelaire y se sentía cada vez más seducido por las líricas invocaciones al Diablo que se repetían en su mente: “Sé lo que quieras, noche negra o roja aurora; / no hay una sola fibra de mi cuerpo tremante / que no pueda decirte, Belcebú, que te adora”.

–Me drogaba y escribía extasiado –dice–. Y esa aversión al Diablo, impuesta por mi educación católica, Baudelaire me la transformaba en fascinación y poco a poco me di cuenta de que mientras más lo entendía, más transgredía las creencias de la gente que me rodeaba y las de mi realidad.

Fotografía de Rodrigo Grajales

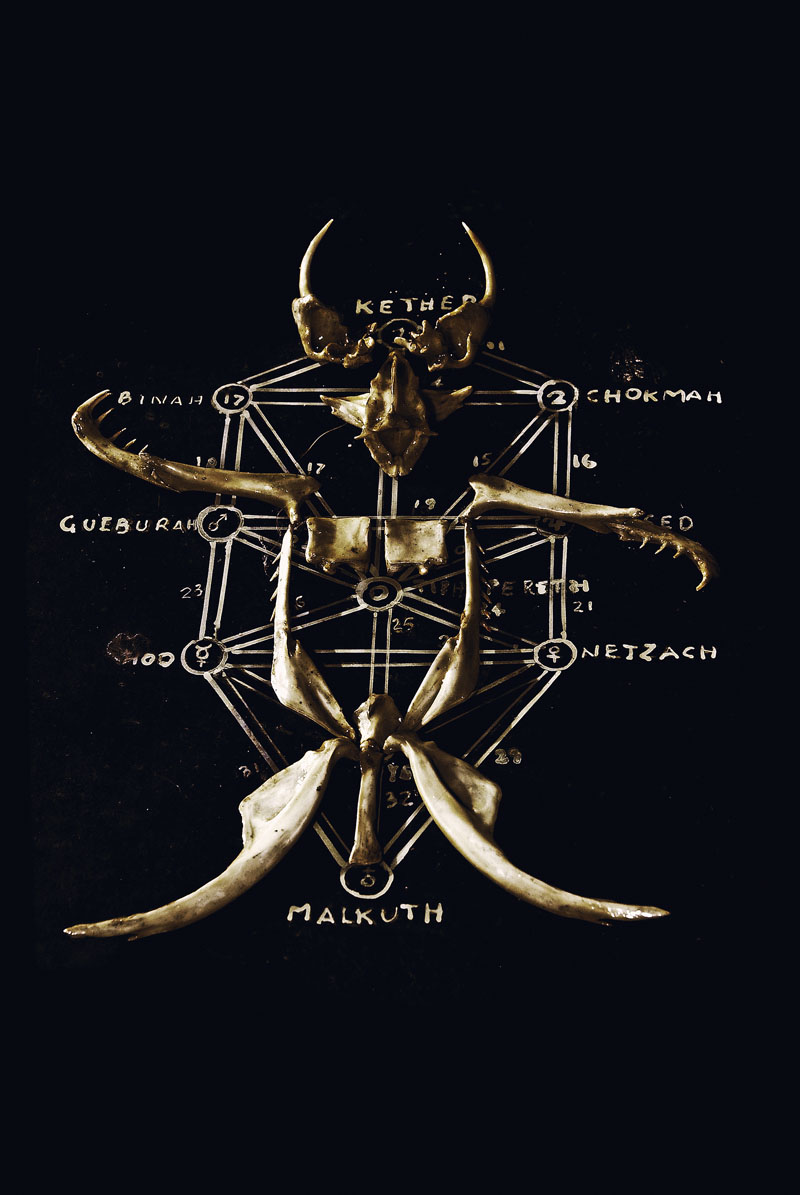

Un día, un amigo recién llegado de la selva chocoana le regaló una caja de fósforos marca El Diablo que contenía huesos de una cabeza de serpiente. La tarde en que los regó sobre la mesa del comedor, Escobar empezó a moverlos de un lado a otro, a juntarlos, tal vez queriendo entender cómo se armaba la osamenta, y vio que adquirían forma y que guardaban simetría de izquierda a derecha y que, sin proponérselo, conformaban un muñequito en nada parecido a un cráneo de reptil pero sí a un ser con extremidades, cabeza, tronco, cachos, cola y, lo más curioso, senos y pene. Armado el esqueleto, advirtió que tenía la fisonomía del Bafomet de Mendes, la deidad andrógina a la que el cristianismo endilgó la perversión de la humanidad, pero que la masonería se encargó de difundir como un bello ejemplar mitológico.

Contó las piezas óseas y descubrió que sumaban 15, el número cuyo arcano en el tarot corresponde al Diablo y cuyos dígitos sumados dan 6 [1+5], lo que para los cabalistas representa la idea del ser eterno u hombre arquetipo. Este 6 elevado potencialmente a los tres mundos de la Cábala reproduce el 666 del relato apocalíptico.

Todo esto le hizo creer que la explicación del mito de la serpiente como representación del Diablo en el pasaje del Génesis tenía asiento en la morfología de algunos ofidios, es decir, en una situación verificable. Cuando desarmó la figura y guardó las piezas en la caja de fósforos vio que hasta eso era una coincidencia: aquellas cajas marca El Diablo siempre tenían una bandera de un país en su reverso. La que guardaba aquella osamenta lucía la de Colombia.

–Hubiera podido ser cualquier bandera del mundo –me dice excitado–. En mi casa tenía varias cajas de fósforos compradas para encender la estufa y todas venían con banderas de países europeos, africanos, pero la que me había regalado mi amigo tenía la de Colombia. Eran varias casualidades desconcertantes: que fueran 15 huesos, que formaran la figura del Bafomet, que vinieran en una caja de fósforos marca El Diablo y con la bandera de Colombia en el respaldo... –se detiene, toma aire y concluye–: –Me sentí elegido.

Por esa época, Escobar había empezado a recolectar piezas artísticas y escenográficas de imágenes ocultistas: cerámicas del dios Pan, acuarelas con efigies de Satán, anillos y collares de plata, capas con alzacuello –tipo Drácula–, piedras de color y geometría curiosa, tableros con signos hermetistas, dagas, mantas, túnicas, cráneos humanos, libros, folletines y artículos que explicaban el ocultismo. Sus piezas más queridas eran tres peces lucífugos disecados de rasgos humanoides –cabeza y extremidades como las de una persona– que, según él, habían sido hallados en el Pacífico.

Pero fue hasta el momento en que leyó la crónica que narraba la historia de la fundación de la Iglesia de Satán en San Francisco cuando este rompecabezas empezó a tomar forma. El texto, que había sido publicado en una revista gringa y rebotado por las agencias de prensa, detallaba que durante la noche del 30 abril de 1966, la noche de Walpurgis, Anton Szandor LaVey se había autoproclamado el primer Papa Negro del siglo xx celebrando una misa negra.

Escobar pensó en hacer algo parecido.

Tenía lo necesario: el rito podía copiarlo de la crónica, el altar podía ambientarlo con sus piezas ocultistas, y sus amigos cercanos –entre los que había periodistas, abogados, ingenieros, médicos de su edad o un poco mayores, todos literatos– ya se mostraban interesados en seguirle la corriente. Una pareja, incluso, había aceptado ser casada por el rito satánico como hecho central de la celebración. Lo más importante para Escobar, en todo caso, era que la osamenta que armaba el Bafomet podía apreciarse como el esqueleto del Diablo y resultaba ideal como imagen de culto.

Eran los primeros días de noviembre de 1967. Adecuaron el escenario en un finca ubicada en el paraje de Cerritos, en la vía Pereira-Cartago. Cerca de la media noche, Escobar se puso un capuchón blanco sobre una túnica negra, los demás quemaron una mezcla de azufre e incienso para producir el nauseabundo olor que le atribuyen al demonio y forraron las paredes con tela negra. Después del mantra ofrendado al esqueleto del Diablo y la lectura de textos de Eliphas Levi –francés del siglo xix, padre del ocultismo moderno–, una joven desnuda que ofició como sacerdotisa se paró frente a un altar decorado con velas y un cuadro de Afrodita. Enseguida, Escobar inició la oración final que los asistentes corearon: “Satán, padre nuestro, emperador de los infiernos, enaltecido sea tu nombre, húndenos en los eternos y profundos círculos de tu reino, donde el hombre, olvidado de Dios, se recobre al fin de sus miserias”. Luego, dio un cuchillo al hombre y una copa vacía a la mujer. Él puso la hoja filosa dentro de la copa y ella la levantó. Finalmente, Escobar sentenció: “Id al Diablo y glorificad el mal”. Y glorificar el mal fue beber, drogarse y celebrar una orgía. La unción de esta primera pareja le dio al poeta la proclamación de Papa Negro.

–Con la parodia del Padre Nuestro quería generar en los participantes un efecto psicológico de rechazo de sus antiguas prácticas y creencias. No creas, Juan Miguel, son más de dos mil años en los que el cristianismo nos ha metido su religión. Deshacerse de semejante lavado cerebral no es fácil y burlarse de él es la forma más efectiva.

De aquella primera ceremonia se publicó una crónica en El Tiempo titulada “El gran gurú invita a la locura. Relato de una misa negra”, firmada por César Augusto López Arias, reportero pereirano. Esta publicación, al contrario de lo que se temía, no causó mayor revuelo en la ciudad. Alfonso Gutiérrez Millán, ex notario, contemporáneo de Escobar y uno de sus mejores amigos, me dijo que la dirigencia política y la Curia sí se habían indignado públicamente pero no porque le profesaran temor al Diablo o a sectas satánicas, o porque le tuviesen respeto al ocultismo del poeta –que apenas comenzaba–, sino porque la crónica daba a entender que el hecho central de la celebración había sido una orgía con vino y marihuana. Me dijo, también, que en el común de la gente se había suscitado lo contrario: el morbo por estas bacanales con jovencitas se esparció como el humo y no hubo semana de allí en adelante en la que Escobar no recibiera peticiones de conocidos y desconocidos para que los invitara a sus rituales, que continuaron celebrándose con frecuencia, ya no en fincas o propiedades de amigos sino en su casa, en Providencia.

En una de esas celebraciones, un viernes en la noche, la mujer que oficiaba de sacerdotisa, tras beber una cantidad de yagé que su cuerpo no toleró, estalló en furia o en pánico, se paró del altar gritando y salió corriendo por las calles del barrio, enloquecida. Escobar y otros asistentes, que lucían túnicas negras con capuchón, salieron en su persecución hasta alcanzarla y regresarla a la casa, dando tumbos. El suceso no duró más de diez minutos, suficiente para que los vecinos vieran todo.

Fotografía de Rodrigo Grajales

Fotografía de Rodrigo Grajales

Al otro día, varias personas indignadas o impresionadas o asustadas por lo que habían visto, e impelidas por el sermón del cura del barrio –y hasta por líderes locales del partido conservador–, se pararon frente a la casa de Escobar a gritarle “¡Fuera Diablo!”, mientras apedreaban puerta y ventanas. Otros más clavaron guaduas terminadas en puntas afiladas detrás de los muros del patio de la casa del poeta para evitar que escapara saltando por el solar vecino. Por el techo le arrojaron perros, gatos y gallinazos en descomposición, y le bloquearon la salida con bolsadas de ceniza y basura pútrida. Escobar no intentó salir ni enfrentarse con la muchedumbre. Aguardó hasta el final de la misa de seis del domingo, la de mayor concurrencia, y a que los feligreses salieran del templo, para pararse en el atrio ataviado con la túnica negra y lanzarles una maldición mientras los señalaba: “¡Morirán habitantes del barrio Providencia! ¡Morirán! ¡Cuando las luciérnagas sean plantadas en la obscuridad del espacio en entredicho!”. Dio media vuelta y tomó calle abajo. A media noche, los vecinos vieron hombres con capuchas portando escobas encendidas como antorchas que plantaron en los potreros aledaños al templo San Cayetano y que amanecieron humeantes.

Dos o tres días más tarde, un habitante de Providencia murió de una enfermedad repentina y a la semana siguiente otro más fue atropellado por un automóvil mientras caminaba por Libaré, suburbio distante de Providencia unas treinta cuadras. Estos dos hechos hicieron que la gente comenzara a creer en la eficacia de la maldición de Escobar. Así que desenterraron las guaduas y recogieron las bolsas malolientes de la entrada de la casa del poeta y no volvieron a meterse con él.

Los rituales continuaron y cada vez era más la gente que participaba de ellos. Anécdotas y detalles se escuchaban en calles, parques y cafés de Pereira. Llegados los años setenta, el relato de las actividades del Papa Negro ya había sido publicado en otros periódicos regionales como La Patria de Manizales y en revistas de amplio tiraje como Cromos, Vea y Q’hubo en la semana. La fama de Escobar creció nacionalmente.

En 1975 fue invitado por los organizadores al Primer Congreso Mundial de Brujería que se efectuaría en Bogotá en agosto. La invitación formal le pedía hacer parte, explicar en qué consistían sus doctrinas y celebrar una misa negra. El poeta aceptó. Semanas más tarde, cuando la programación salió impresa y se difundió por los medios de comunicación, la Curia de Bogotá puso el grito en el cielo. Cuando le pregunté a Escobar qué había ocurrido, me explicó:

–Dijeron que no lo podían permitir, que una cosa eran las prácticas de brujería popular, astrología, quiromancia y similares, y otra muy distinta celebrar ritos satánicos y actos diabólicos en Bogotá. Si la organización insistía en mi participación para llevar a cabo el rito, los curas harían todo lo posible para boicotear el congreso.

Meses después voló la noticia de que reporteros peruanos habían venido a Pereira a filmar una misa negra presidida por Escobar y celebrada en la antigua sede de las Hermanas Franciscanas, edificación decimonónica con ventanales de piso a techo. Los porteros de la casona dijeron que habían visto entrar a varios hombres con cámaras junto a hermosas jovencitas, que escucharon extrañas oraciones, músicas raras y gemidos entre dolorosos y placenteros. Los políticos que prestaron el lugar, cuestionados por haberlo hecho, respondieron en la prensa que ellos no sabían que las cámaras de televisión filmarían una misa negra.

El caso es que este rumor generó tal escándalo público que el obispo de Pereira, Darío Castrillón Hoyos –hoy cardenal recientemente jubilado– buscó al poeta y lo invitó a su palacio. Solo ellos saben qué fue lo que conversaron. Escobar me dijo que entablaron discusiones sobre esoterismo, ocultismo, el bien y el mal, y cosas parecidas. Algunos amigos del poeta, sin embargo, me explicaron que el poder de negociación política que ya detentaba Castrillón Hoyos fue usado para convenir con Escobar prudencia y reserva en sus celebraciones ocultistas.

Fotografía de Rodrigo Grajales

Fotografía de Rodrigo Grajales

Con acuerdo o sin él, transcurrió un tiempo en que los rituales de Escobar se celebraron sin consecuencias públicas. Hasta que en 1983 la prensa local reveló un caso que rodaba en el das en el cual un tipo apodado Canuto denunciaba al Papa Negro por “robo de conciencia y robo de alma”. Canuto, docente universitario y contertulio de Escobar, tras haber participado en varias ceremonias, había comenzado a sufrir alucinaciones: en las noches y a los pies de su cama veía a Escobar en forma de vampiro como si lo estuviera vigilando, sentía golpes extraños que rebotaban en las paredes de su habitación y decía que en el día lo acosaban sombras. Para agravar el asunto, familiares suyos respaldaron lo de los sonidos inexplicables de la habitación y contaron, además, que hubo una ocasión en la que el profesor se quedó mirando un punto fijo en la pared durante varias horas, sin pestañear. Luego de días en una clínica de reposo, Canuto puso la denuncia. Tras el interrogatorio que el investigador le hizo al Papa Negro y una inspección del templo y de su casa, el caso fue archivado.

Una tarde, 25 años después de este incidente, hablé con Escobar en un restaurante del centro de Pereira. Lucía un sobretodo negro y había cambiado el anillo de garra felina por uno que terminaba en el Pentáculo. Le pregunté por los rumores que alimentaban su mito. Por ejemplo, el relato sobre los objetos que de forma inexplicable se movían en medio de una ceremonia o el que recordaba a los dos vecinos de Providencia muertos después de que él lanzara la maldición. Para todos me dio una explicación científica, como si a pesar de su creencia y de sus invocaciones a Satanás o a cierto tipo de espiritualidad ocultista estuviera convencido de que la realidad, de cualquier forma, es cartesiana.

Cuando salimos del restaurante, caminamos con parsimonia unas cuadras del centro de Pereira. Durante el trayecto, varias personas lo miraban con actitud de curiosidad o de respeto. Algunos se cambiaban de acera y establecían un cerco protector, otros agachaban la cabeza, alguno se persignó casi ante nosotros y unos más lo saludaron efusivamente. Escobar se encontraba acostumbrado a estas reacciones de la gente. Más que acostumbrado, me parecía que se sentía congraciado, muy cómodo: estos gestos eran la prueba de la vigencia de su mito.

Fotografía de Rodrigo Grajales

Al concluir la década de los ochenta y en los primeros años de los noventa, las historias del Papa Negro colombiano ya habían dejado de ser novedad editorial y poco o nada se publicaba sobre él. Era una época, además, en la que Escobar pasaba por su madurez como escritor y vivía de la notoriedad como lector del tarot. Los problemas con sus vecinos se habían evaporado tras el paso de dos décadas. Providencia había dejado de ser un impasible suburbio residencial y estaba transformándose en una activa zona de panaderías, restaurantes, asaderos, bares, graneros y carnicerías. Muchas de sus casas dieron paso a torres de apartamentos, cuyos residentes desconocían la tradición satánica del lugar. Así que no era raro ver a Escobar paseando a su perrito.

Este período de calma en la vida del poeta terminó cuando das, Sijín y Fiscalía expresaron públicamente que los principales sospechosos de las desapariciones de niños en el Eje Cafetero y parte del Valle del Cauca eran integrantes de sectas satánicas. De ahí en adelante, el poeta fue objeto de sucesivas trampas con las que intentaron cazarlo. Parte de la estrategia de los investigadores consistió en enviarle adolescentes de minifalda y tacón que se le presentaban como interesadas en ser iniciadas en el satanismo. Al ver que Escobar no accedía, enviaron mujeres entre los treinta y los cincuenta años de edad con la misma historia. Tampoco les funcionó. Como último intento, le enviaron muchachos veinteañeros y tampoco lo lograron.

–En varias de esas ocasiones, yo intuía que las peticiones que las mujeres me hacían no eran honestas –me explicó–. Por las palabras, por el discurso, por la forma en que me miraban, por todo. Se notaba lo postizo. Si alguna de ellas me logró engañar, nada se llevó porque yo les decía en qué consistía el satanismo y de qué forma podían iniciarse, y eso no tenía nada que ver con sacrificios humanos o con asesinatos en rituales.

De todas formas, antes de que la fuerza pública atrapara a Luis Alfredo Garavito, responsable de violar y asesinar a casi 200 menores, la prensa volvió a ocuparse del poeta: un extenso reportaje publicado en el semanario neoyorquino El Especial –por aquellos días el de más alta circulación entre hispanos– contó que él hacía parte de siete papas negros alrededor del mundo reconocidos por la Iglesia de Satán. La revista española Año Cero escribió sobre las sospechas que tenían las autoridades colombianas de que Escobar estuviera detrás de las frecuentes desapariciones de personas y crímenes horrendos que se estaban cometiendo en la región cafetera de Colombia. Der Spiegel envió a un corresponsal hasta Pereira para entrevistarlo. Y Eccehomo Cetina, reportero colombiano, en su libro El rastro del Diablo le endilgó una “responsabilidad ética” en la proliferación de manifestaciones satánicas en el país, incluidos asesinatos, desapariciones y delitos hasta el momento sin motivación aparente.

Este retorno a la prensa del Papa Negro coincidió con el renacimiento de varios subgéneros del heavy metal fundados en ideas satánicas y góticas. Gran parte de una generación de rockeros aún con acné empezó a sentirse identificada con los lúgubres lemas de sus héroes de pared, con los luctuosos ropajes que lucían sus bandas preferidas, con la literatura de Tolkien, Lovecraft, Wells, con los juegos de rol y con la predilección por los vampiros.

Esta coincidencia propició el encuentro entre Escobar y estos muchachos. El poeta les resultaba un ídolo al que se podía acceder con solo tocar la puerta de su casa. Algunas bandas con cierto prestigio nacional y local, entre ellas Internal Suffering, Antichrist, Mefisto, tomaron sonetos de Escobar, les pusieron música y les dieron vida como canciones. No pocas veces Escobar fue invitado a sus conciertos para que pasada la media noche, en pleno show, leyera poesía a una muchedumbre enfebrecida por la velocidad y fuerza del sonido eléctrico.

Para el cumpleaños número 66 del poeta, algunos de ellos le organizaron una reunión. Asaron carne, tomaron cerveza, escucharon metal, fumaron marihuana y leyeron poesía.

–Son jóvenes que empiezan su vida artística con la música, pero los que realmente tienen inclinaciones intelectuales terminan leyendo literatura –me dijo Escobar–. Ése es mi logro. La proyección de mi obra poética está en ellos. Si a mí me admiraran tres viejos inteligentes y eruditos, cuando yo muera no habría nada qué hacer, mi poesía moriría con ellos. Pero si mis lectores son jóvenes, mi poesía estará en ellos a lo largo de toda su vida.

Una mañana visité a Escobar en su casa. Quería conocer la habitación donde oficia sus rituales. Su pareja, conocida como la Mona, me abrió la puerta y cuando le pregunté por el poeta emitió un sonido gutural y agudo, ininteligible, me dio la espalda y se internó en la casa. Casi de inmediato, llegó él, me saludó con gentileza y me invitó a seguir. Parado en la sala, vi a la Mona deambular de un lado a otro, fumando; daba la impresión de estar enajenada.

Escobar me llevó al templo: un recinto de dos metros por tres, lleno de polvo y telarañas en las esquinas del techo, que olía a orines concentrados. En los rincones se acumulaban cagarrutas de ratón. En el piso, extendida, destacaba una tela roja con el Pentáculo, presidida por dos candelabros delgados de un metro de altura. Imágenes de Satanás colgaban de las paredes. La sensación que me dio era como si esa habitación estuviera a punto de desmoronarse (para ser justos, la segunda vez que fui al templo, lo vi pulcro, sin telarañas y sin heces de roedor).

–Esto es, Juan Miguel –me dijo y en el tono de su voz noté un asomo de humildad–: lo tengo lo mejor que puedo. Lástima no tener plata para pintar las paredes y hacerle algo de mantenimiento.

Salimos. Y de nuevo vi a la Mona, esta vez sentada en un mueble de la sala, con la mirada en otra parte, escuchando vallenatos por radio. Seguía fumando. Escobar, pese a mi insistencia, no quiso decirme cómo se habían conocido ni cómo se habían vuelto pareja. Según parece, la relación data de cuando él ya era el Papa Negro. La Mona, llamada Soley Salazar e hija de familia socialmente reconocida en la ciudad, acudió a Escobar para consultarle sobre su futuro. Pocos días después vivían juntos. El poeta era un tipo seductor, bien parecido; ella, una rubia menuda y atrevida. En adelante, la Mona fue la sacerdotisa de los rituales del Papa Negro. En varias fotografías de artículos de prensa de aquellos años se le alcanza a ver entre túnicas blancas siguiendo indicaciones de Escobar.

El poeta notó que yo no dejaba de observarla.

–En la Pereira de los años sesenta –me interrumpió–, la Mona fue la única que no tuvo prejuicios y que alentó mi camino sin ponerme trabas ni objeciones. Desde entonces vivimos juntos y va a ser así hasta que alguno de los dos muera.

Fotografía de Rodrigo Grajales

Fotografía de Rodrigo Grajales

Le conté que todos sus amigos insistían en que la Mona estaba loca y que chismes de barrio especulaban que había sido poseída por el Demonio, que ella era el puente entre los dos mundos y por eso vivía abstraída, como la veía ahora. Escobar se incomodó, me miró a los ojos y me dijo que eran habladurías, que la psiquiatría había explicado hace años las posesiones diabólicas.

–Los médicos le diagnosticaron trastorno bipolar, una patología caracterizada por crisis maníacas y depresivas. Para equilibrarla, le recetaron de por vida un píldora diaria de Clozapina.

Le pregunté entonces cómo se le manifestaban esas crisis. Escobar caviló un poco antes de responderme.

–Ella empezó a caminar sin sentido dentro de la casa y repetía frases inconexas todo el día, vivía atemorizada con alucinaciones repetidas, decía que veía caminar al Diablo afuera de su habitación, que le hablaba.

Gutiérrez Millán, el ex notario, y otros personajes que participaron en los rituales de Escobar me habían explicado que lo que se vivía allí dentro era “fuerte”, que las invocaciones y el discurso que el Papa Negro exclamaba y el tono dramatizado “realmente hacían olvidar lo que había de la puerta para afuera”, y si a eso se añadía el consumo de marihuana o de anfetaminas o de ácidos era indispensable tener fuerza mental para no zafarse. Ante mi silencio, Escobar añadió:

–Si no se tiene suficiente fuerza mental, las prácticas satánicas pueden confundir al iniciado y hacerlo ver otra realidad, y eso fue lo que le ocurrió a la Mona. Además de la Clozapina, me obligaron a no volverla a involucrar en los rituales.

Hubo un nuevo silencio que él rompió para decir con voz pausada:

–La culpa que tuve en esta cuestión la estoy pagando y, como te dije antes, será así hasta que alguno de los dos muera.

Solo me faltaba una cosa por ver.

Yo quería que Escobar armara el esqueleto del Diablo frente a mí. Se paró con rapidez y fue por él. Al tiempo, me dijo con voz excitada:

–Esa figura, sin exageraciones, es muy significativa y valiosa en el ocultismo contemporáneo, es como un hallazgo de la antropología fantástica.

A su regreso, puso un tablero que contenía el dibujo del Árbol Sefirótico o Árbol de la Vida y que, según Escobar, casaba en tamaño y proporción con la osamenta. Regó los huesos y empezó a construir la figura empezando por la cabeza. Juntando pieza con pieza, su mano derecha comenzó a temblar de forma incontrolable. Le pregunté, bromeando, si tenía principios de Parkinson y, sin entonación, me dijo que no, que era la figura la que lo hacía temblar, que siempre que la armaba se le descontrolaba el pulso.

Al verlo construido, corroboré que los huesos encajaban y se extendían sobre las ramas del Árbol Sefirótico. Los colmillos eran los cachos, dos huesos de la mandíbula hacían las veces de brazos, dos huesos que no distinguí eran las patas caprinas, y el resto formaban, uno por uno, el rostro, las costillas, dos senos, el pene y la cola. Sin mucho esfuerzo, se notaba la efigie andrógina del Bafomet de Mendes.

El poeta me preguntó cómo me parecía. No supe qué decir. Muy bonita pero nada más. Igual no estaba convencido. Ante mi silencio, Escobar me dijo:

–Si el mito de representar a Satán como una serpiente solo fuera un símbolo o una alegoría bíblica, ¿por qué con los huesos de la cabeza de esta serpiente puede armarse la figura del Bafomet? –y me lanzó una mirada interrogante, como si no se tratara de una pregunta retórica sino que estuviera perplejo de verdad.

Fotografía de Rodrigo Grajales

Una noche de sábado, Escobar llegó a mi apartamento acompañado por una mujer de 25 años, muy atractiva. Vestía jeans, blusa y botas, toda de negro. La mujer sabía de música y de literatura, recitó algunos versos de Antonio Machado, y seguía el ritmo de las canciones con sus dos manos, como si tocara una marca sobre un redoblante y un charles. Escobar, mientras tanto, hojeaba los libros que yo tenía sobre la mesa de la sala.

Esa noche se despedían. La mujer viajaba para Nueva York dos días después y, según sus palabras, no regresaría a Pereira. Su relación había comenzado tiempo atrás, cuando ella lo buscó después de una lectura de poesía en la Universidad Tecnológica de Pereira. Vestida con el atuendo de rockera gótica, se le acercó y lo saludó con admiración. Le confesó el gusto por su poesía y le pidió que le autografiara un libro. Escobar le puso la firma y le siguió la conversación. Después de algunos minutos, la charla se volvió un desahogo en el que ella le describía sus continuos cambios de ánimo, la inevitable sensación de vacío que llenaba sus caminatas por el centro de la ciudad y que la avasallaba, y esa necesidad de encerrarse en la música cada vez que entraba a su casa: cuando quería calmar su desasosiego, le había dicho, escuchaba deathmetal; cuando quería estimularse, sentir desenfreno y vértigo, ponía Bach, Albinoni y las sonatas de Beethoven.

Por aquella época, vivía con su abuela en una casa cercana a la de Escobar. Sus padres, divorciados, habían emigrado a España y le giraban dinero para su manutención. Tras varias conversaciones con el poeta, se sintió seducida por sus doctrinas y le pidió que la iniciara. De allí en adelante, aquella mujer se convirtió en la sacerdotisa del Papa Negro, hizo parte de varios ritos y concibió un tipo de amor entre paternal y pasional por su mentor.

Tiempo después de que me visitaran, Escobar me mostró unas fotos que la joven sacerdotisa le había enviado desde Nueva York. Aparecía semidesnuda, con un maquillaje que la asemejaba a una vampiresa y gestos de satisfacción. Cada imagen tenía un mensaje al respaldo. Todos insistían en lo mismo: la distancia entre los dos, la lejanía de las ciudades pero la cercanía en el pensamiento, el vacío que la agobiaba y cosas así. El poeta trataba de explicarme que ella lo había considerado su redentor, el guía que le había mostrado cierto camino certero en un momento en que se sentía atrapada.

Le hice ver que los mensajes parecían traducir otra cosa: que ni siquiera en la capital del mundo lograba llenar ese vacío que decía sentir. Ni siquiera el satanismo parecía paliar completamente su carencia vital.

–Tienes razón –me dijo–. Cada cual responde por su destino. Vivimos en una época para la que no hay redentores y los héroes son de supermercado. Vivimos en un mundo sin libertad personal. Todo está jodido. Ni el Diablo es una solución.

Y después, trasgo, se quedó callado.

ACERCA DEL AUTOR

En 2013 publicó Balas por encargo, una investigación sobre el sicariato en Colombia. Ha sido galardonado en varias ocasiones por sus extensos y minuciosos reportajes. Su último libro es Verde tierra calcinada.