Nan Goldin

Balada de la dependencia sexual

Desde los años setenta, Nan Goldin comenzó a registrar con su cámara la trepidante cotidianidad que compartía con su grupo de amigos: alcohol, drogas y formas muy naturales de la desnudez y la dependencia. En este ensayo incluido en la antología Temas lentos, próxima a publicarse por la Universidad Diego Portales en Chile, el autor de El pasado rastrea las secretas fuentes de una aclamada artista contemporánea.

POR Alan Pauls

Nan y Brian en la cama, Nueva York, 1983 • © Nan Goldin | Aperture Foundation, INC (1986)

En algún momento de fines de los años ochenta, cuando ya era una fotógrafa famosa, Nan Goldin volvió a Boston, su ciudad natal, para someterse a un programa de desintoxicación. Como muchos de sus contemporáneos, Goldin huía de una pareja muy persistente: heroína y alcohol. El plan de rehabilitación preveía una internación en dos etapas, la primera en una clínica, la segunda –más liberal– en una “residencia intermedia”, pero también exigía que Goldin trabajara. Como el nomenclador de la toxicología norteamericana no consideraba que sacar fotos fuera exactamente un trabajo (por otra parte, ¿no era la obra de Goldin la prueba flagrante de que también la fotografía era un viaje de ida?), Goldin tuvo que buscarse otra cosa. Terminó empleándose en una oficina más o menos anónima del Museo Fogg en la Universidad de Harvard, donde día tras día, durante meses, no hizo otra cosa que meter diapositivas de otros en marquitos de plástico, mientras en el piso de arriba, en la cátedra de artes visuales, los profesores más conspicuos de la universidad más rica del país teorizaban largamente sobre los slides de La balada de la dependencia sexual ante un auditorio de estudiantes boquiabiertos. El rumor no tardó en correr. Al poco tiempo, los mismos chicos que se quemaban las pestañas estudiando la obra de Goldin para sus exámenes finales bajaron a la biblioteca y se perdieron en un laberinto de pasillos buscando a la nueva empleada, una chica de poco más de treinta años, con el pelo enrulado, alarmantemente flaca, que trabajaba siempre en silencio. Cuando dieron con ella, mirándola muy de cerca, como si fuera de otro planeta, le preguntaron: “Usted no puede ser Nan Goldin, ¿no?”.

La gente que aparece en mis fotos dice que estar con mi cámara es como estar conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. En la medida de lo posible, no quiero que haya ningún mecanismo entre el momento de fotografiar y yo. La cámara es parte de mi vida cotidiana, como hablar, comer o tener sexo. Para mí, el instante de fotografiar, en vez de crear distancia, es un momento de claridad y de conexión emocional. Existe la idea popular de que el fotógrafo es por naturaleza un voyeur, el último invitado a la fiesta. Pero yo no soy una colada; esta es mi fiesta. Esta es mi familia, mi historia.

Aunque nació en Washington en 1953, Goldin se crió en Boston. “Harvard” fue la primera palabra que pronunció. Hija de profesionales esforzados, dejó sin embargo la escuela a los catorce años y se metió en una institución experimental, decididamente hippie, que decepcionó las expectativas de sus padres pero inauguró el programa estético-existencial que sostendría toda su obra. Empezó a hacer fotos a principios de los años setenta, mientras estudiaba en la Escuela del Museo de Bellas Artes, veía tres películas por día y formaba la familia postiza que la acompañaría a lo largo de treinta años: en sus fotos, donde sus amigos aparecen a menudo como modelos, pero también en sus viajes, sus romances, sus largas temporadas de adicción. Ludwig Wittgenstein escribió que “imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida”. Nadie como Goldin para darle la razón. En los setenta, la fotografía artística era una práctica narcotizada por el academicismo, la prolijidad y una compulsión naturalista que parecía reducir el mundo a una sucesión más o menos monótona de árboles y rocas. Goldin irrumpió en la disciplina con un impulso punk radicalmente excéntrico: sacaba instantáneas, fotos caseras a menudo movidas o fuera de foco (“Yo quería hacer foco, pero casi siempre estaba demasiado borracha”) que parecían fotogramas directamente extirpados del tejido de la experiencia, y lo que se veía en ellas eran los cuerpos, las caras, las relaciones y las escenas de los que estaba tramada la vida de Goldin y su pandilla. En la huella de la gran tradición pop (Andy Warhol y la Factoría; Tulsa, el primer libro de fotos de Larry Clark), Goldin reinventaba la fotografía al mismo tiempo que las formas de la vida. O mejor: hacía del arte una forma de vida.

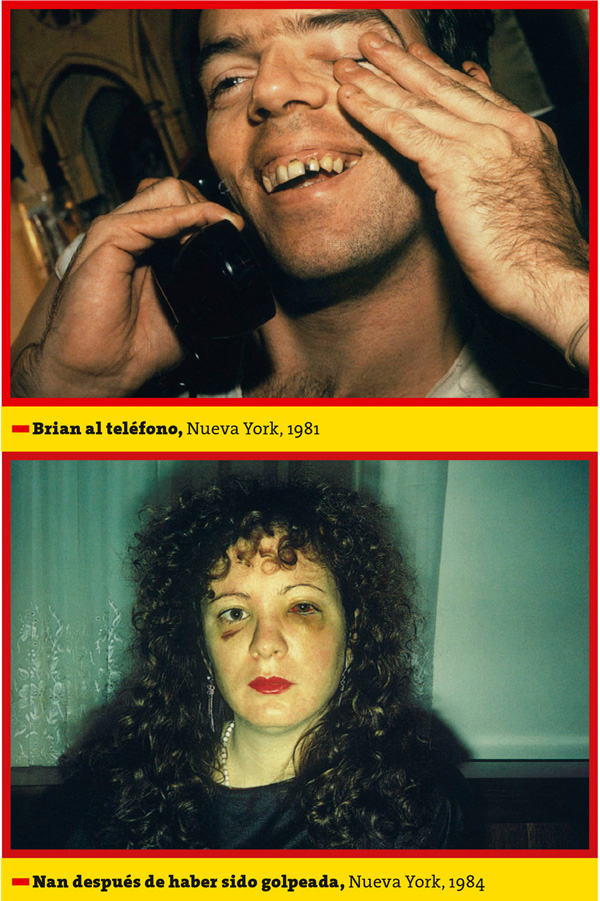

Iniciado en Boston, el gran “diario visual” de Goldin encontró su forma, su registro y su material en la Nueva York de principios de los ochenta, una ciudad donde la bohemia artística y la vida sexual cambiaban a un ritmo tan vertiginoso como las reglas del mercado de arte. Mientras se ganaba la vida trabajando en bares, Goldin sintonizó rápidamente su cámara y su flash con los signos polimorfos de una suerte de after hours histórico, en el que las viejas categorías que hasta entonces habían definido la identidad y la experiencia (arte/vida, masculino/femenino, público/privado, personal/político) parecían desmoronarse o enloquecer, intoxicadas por una modernidad plural, impura, descaradamente antidogmática. Tras una parada en el mundo de las drag queens (“Yo quería ser una drag: durante un par de años quedé completamente absorbida por su mundo, su conciencia, su identidad. La mayoría de las que conocía eran más grandes que yo, así que yo era como su hermanita menor”), Goldin empieza a trabajar en la perturbadora narrativa personal con la que aun hoy, después de treinta años, se la sigue identificando. Fotografía a sus amigos, sus roommates, sus amantes, sus compañeros y compañeras de viaje. Los fotografía maquillándose en el baño antes de salir a una fiesta; bebiendo, charlando, preparándose un pico de cocaína o besándose durante la fiesta; llorando, haciendo el amor o durmiendo en camas solitarias después de la fiesta. Inmediatas, rápidas, nada intrusivas, las fotos de Goldin son tan documentales que a menudo hacen las veces de memoria o de evidencia jurídica. Le recuerdan, por ejemplo, lo que el alcohol o las drogas borraron de su mente, o la ayudan a dirimir controversias amistosas mostrando cómo sucedieron en realidad las cosas. Y a veces son todo a la vez: retrato, documento, prueba, monumento, diagnóstico, grito de amor desesperado, pedido de auxilio. Como ese autorretrato de 1984 en el que Goldin, desfigurada por los golpes, un ojo inyectado de sangre, mira a cámara en un impasible plano americano, mientras al pie de la foto un texto lacónico dice: “Nan después de haber sido golpeada”.

Muchas de esas imágenes –entre ellas el rostro en primer plano de Brian, el amante violento, de dientes podridos, que mira y amenaza a la cámara solo una página antes de que aparezca el autorretrato de Nan con paliza– desembocaron en La balada de la dependencia sexual, un slideshow de 45 minutos y 700 fotografías que Goldin empezó a presentar en clubs y salas de cine en 1981, acompañado por una banda sonora donde la ópera convivía con la música new wave y el blues con el punk. Eran shows especulares, como rituales primitivos o ceremonias de familia: los que miraban las fotos eran casi los mismos que las protagonizaban. “Las fotos de Goldin”, escribe Arthur Danto, “registran y encarnan ese momento de la historia social en que todo el mundo era artista, y el amor y el sexo encontraban maneras esperanzadas de trascender límites y de construir nuevas habitaciones para el corazón”. Y si la reinvención de la instantánea –ese género menor, indigente, menos emparentado con el arte que con los pasatiempos obscenos de la intimidad doméstica– es decisiva en la obra de Goldin, no es tanto por su identidad o sus peculiaridades formales –lo que no habría hecho más que sumarla al tendal de plagiarios manieristas que la sucedieron– como por el tipo singular de relación que la instantánea establece entre el fotógrafo, la foto y aquello que esta muestra: una relación interna, a la vez carnal e inasible, emocional y abstracta, pero que se impone siempre con una fuerza irrecusable. “Sacamos fotos de personas y lugares que tienen algún significado personal, inmediato, para nosotros”, dice Danto: “lo que esas fotos muestran es parte de lo que somos”.

De ahí la extraña, paradójica universalidad que tienen los slides de Goldin. No la conocemos a ella; no conocemos a Brian, ni al hombre de remera a rayas que en una cuchara calienta heroína en Nueva York en 1979, ni al skinhead que baila en una habitación empapelada de Londres; ni a Suzanne, que se arregla frente al espejo del baño del Pergamonmuseum en Berlín Oriental; ni a David y Butch, la pareja que está por llorar, que llora o acaba de llorar en el Tin Pan Alley, en 1981. (Por otra parte todos ellos, miembros de una misma familia, miran a cámara –es decir: a Goldin y a nosotros– con una especie de indiferencia distraída y majestuosa, como si no tuvieran nada especial que mostrarnos.) Pero lo que podemos conocer –lo que las fotos de Goldin hacen visible de un modo extraordinariamente conmovedor– es el hilo secreto que ata a todos esos personajes entre sí y a todos ellos con la fotógrafa: ese lazo feroz, indestructible, culpable de todos los éxtasis y todo el horror, que se llama dependencia.

A menudo temo que los hombres y las mujeres sean irrevocablemente extraños entre sí, irreconciliablemente inadecuados, como si vinieran de planetas diferentes. Pero a pesar de todo sigue habiendo una intensa necesidad de aparearse. La gente sigue juntándose, aunque las relaciones sean destructivas. Es una reacción bioquímica: estimula esa parte de tu cerebro que solo se satisface con el amor, la heroína o el chocolate. El amor puede ser una adicción. Siento un fuerte deseo de independencia, pero al mismo tiempo anhelo la intensidad que viene de la interdependencia. Pienso que la tensión que se crea allí es un problema universal: la lucha entre la autonomía y la dependencia.

Si parece heredar de Warhol el culto de lo doméstico, lo artísticamente no formado, lo documental, su política de la intensidad, en cambio, Goldin no la saca del pop impasible sino del cineasta John Cassavetes, quizás el único artista norteamericano contemporáneo con el que su temperatura emocional acepte compararse. Como en las fotos de Goldin, en los filmes de Cassavetes (Faces, Shadows, Husbands, Love Streams) también hay una familia sustituta que surfea en la cresta del arte, el sexo y la amistad. Hay parejas que se pelean, se reconcilian y se dejan. Hay escenas en baños, en cocinas, en dormitorios de mal gusto. Hay camas deshechas (en La balada..., la única cama hecha que se ve está en un prostíbulo), teatro de la pasión pero también del insomnio, el reproche o la traición. Hay alcohol, hay demasiados cigarrillos, hay rayas de rímel borroneadas por las lágrimas, tacos quebrados, bares abiertos toda la noche, camas extrañas. Hay cuerpos que se atraen, se abrazan y se pierden, con un encarnizamiento y una ceguera que solo la adicción justifica. Y en ambos está la idea fuerte, casi el principio de que el arte –una serie de diapositivas, una película– es solo una de las formas que adopta la vida para seguir adelante, para insistir, para cambiar de aspecto. Al observar las fotos de Goldin no vemos exactamente obras de arte: vemos el paisaje, el campo de pruebas y el devenir de una forma de vida para la cual el soporte de celuloide, el marco o la luz del flash son alimentos tan imprescindibles como el oxígeno o la comida.

En mi familia de amigos está el deseo de intimidad de una familia de sangre, pero también el deseo de algo más abierto. Los roles no están tan definidos. Son relaciones largas. La gente se va y vuelve, pero esas separaciones no rompen la intimidad. Estamos unidos no por la sangre ni por un lugar, sino por una moral parecida, por la necesidad de vivir a pleno y en presente, por una desconfianza hacia el futuro, un respeto parecido por la honestidad, la necesidad de franquear límites y una historia común.

Boston, 1988, es el punto de inflexión. Goldin, como en las alegorías terapéuticas más vulgares, sale de la clínica de desintoxicación y redescubre lo que empañaba la bruma estéril de las resacas: la luz. Descubre que en la frase sacar fotos con la luz que haya –la consigna punk que rigió siempre su trabajo–, la palabra “luz” no significa obligatoriamente cualquier luz de neón roja prendida en un bar abierto toda la noche. La claridad natural del día empieza a desalojar los colores sucios de un eterno interior noche, pero el mundo de Goldin no se ablanda. De 1989 son sus retratos “psicológicos”, una serie que inicia en la clínica y que toma como modelos a adictos y enfermos de sida. Vida y forma siguen entrelazadas, como lo prueba una foto un poco posterior en la que arden unas velas ofrecidas a la Virgen de Fátima, en Lisboa: “Voy a las iglesias y prendo velas por mis amigos enfermos de sida, para tratar de mantenerlos con vida. Es algo que he estado haciendo desde hace doce años”.

En los noventa, a medida que el nombre de Goldin irrumpe en las galerías y museos de Europa, sus fotos se vacían de conductismo y caen en una suerte de lacónica introspección. Los modelos –siempre los mismos: David y Bruce Balboni; Sharon, a quien fotografía desde hace un cuarto de siglo– ya no miran a cámara: están ensimismados en una interioridad precaria, cuyas reglas probablemente desconocen. A veces, incluso, han sido reemplazados por paisajes desiertos: una llanura, un cielo, un mar. ¿De las tinieblas tóxicas a la ecología luminosa? No exactamente: “Mi trabajo nunca fue metafórico”, dice Goldin, “pero los paisajes a menudo están infundidos de traumas. Pueden parecer muy hermosos, pero lees el pie que acompaña la foto y te enteras de que ese cielo tan lindo fue fotografiado la noche en que un amigo se suicidó”. Por lo demás, la lógica de la forma de vida Goldin es cualquier cosa menos una recta ascendente. A mediados de los noventa, poco después de la consagratoria retrospectiva que le dedica el Whitney Museum de Nueva York, Goldin, enamorada de un heroinómano, recae brevemente en la adicción. Corta el affair, entra de nuevo en un programa de desintoxicación y registra todo el proceso en una muestra titulada Recaída/Desintox, donde el género slideshow es reemplazado por la presentación de una grilla de imágenes simultáneas.

La moda la tienta, lo que no deja de ser una ocasión para la venganza. Empezando los setenta, la joven y descarada Goldin tenía una sola idea en la cabeza: llevar a las drag queens a la tapa de Vogue. A principios de los ochenta, en Nueva York, un par de casas de ropa le encargaron fotos que después se negaron a publicar, alegando que todos los modelos parecían adictos. (Se equivocaban: eran adictos.) Pero a fines de los noventa, contratada por la casa Matsuda, Goldin reúne a su vasta familia de freaks (algunos modelos tienen 16 años, otros 53; abundan las variedades de drag queens) y entrega una campaña –como mínimo– extravagante. El diseñador japonés aúlla de placer. Los ejecutivos de Nueva York ponen cara de asco y reducen el lanzamiento a un par de avisos y a la publicación de un libro, New York Naked. “Me dieron más pantalla por eso que por veinte años de trabajo”, dice Goldin, celebrada ahora por las publicaciones especializadas como la diosa del chic heroinómano: palidez extrema, raquitismo, ojeras profundas, labios violáceos. La moda podrá ser un campo de batalla pertinente (“Trabajé con Matsuda para pelear contra ciertas cosas: el juvenilismo, la belleza anoréxica, la idea de que para lucir bien cierta ropa hay que tener un aspecto determinado”), pero nada más peligroso que el poder de sus equívocos. Goldin trabaja con Helmut Lang y el New York Times la llama “fotógrafa de modas”. “Tengo que salir de aquí”, dice Goldin que pensó: “es peligroso. Mis fotos no están armadas. Si me consideran una fotógrafa de modas, todo mi trabajo perdería la credibilidad que tiene por el hecho de ser real. Esa es la diferencia entre el arte y la moda: los fotógrafos de moda nunca te hacen llorar”.

Yo tenía once años cuando mi hermana se suicidó. Fue en 1965, cuando el suicidio adolescente era un tema tabú. Yo estaba muy cerca de mi hermana, y era consciente de las fuerzas que la habían llevado a elegir el suicidio. Vi el papel que la sexualidad y la represión jugaron en su destrucción. En esa época, principios de los sesenta, las mujeres que estaban enojadas y eran sexuales daban miedo; estaban fuera de los márgenes del comportamiento aceptable, fuera de control. A los dieciocho años, mi hermana se dio cuenta de que la única manera de escapar era acostarse en las vías del tren.

En la foto que remata la introducción de La balada... hay una casita baja de ladrillo a la vista, con un jardincito, un árbol que hace sombra en el frente de la casa y una chica joven, de pulóver azul y pollera escocesa, parada en la puerta, en actitud de hablar con alguien que está fuera de cuadro. Fechada en 1964, es una foto extraña; tiene una luz y una nitidez casi hiperrealistas: exactamente lo contrario de lo que Goldin empezará a hacer seis años más tarde. La chica es Barbara, la hermana de Nan, y al verla acabamos de enterarnos de que está muerta.

En la semana de duelo que siguió fui seducida por un hombre mayor. Fue un período de gran dolor y de pérdida, en el que al mismo tiempo se despertó en mí una intensa excitación sexual. Sentía mucha culpa, pero estaba obsesionada por mi deseo.

Nan Goldin empezó a sacar fotos a los dieciocho años, al mismo tiempo que se volvía sociable y sentía por primera vez la sed del alcohol. Fue entonces cuando tuvo un deseo intenso, tan poderoso, probablemente, como el que le había despertado el hombre que la raptó: quiso recordar. “Al abandonar a mi familia, al recrearme a mí misma, había perdido el recuerdo real de mi hermana”. Mucho tiempo más tarde, después de creer durante años que llevaba un “diario visual” porque estaba obsesionada con su propia vida, descubrió que todo lo que hacía lo hacía para recordar, para atestiguar, para dar fe, pero no de algo que le era propio sino de otra cosa. De otra: de Barbara, la hermana perdida. Descubrió que esa autobiografía en imágenes, en la que llevaba trabajando un cuarto de siglo, era en realidad la biografía imposible de una muerta amada.

- Todos los párrafos en bastardilla son citas parciales de la introducción escrita por Nan Goldin para su libro La balada de la dependencia sexual, Aperture Books, Nueva York, 1986.

ACERCA DEL AUTOR

Invitado Festival Malpensante 2009. Con 'El pasado' obtuvo el Premio Herralde de Novela en 2003.