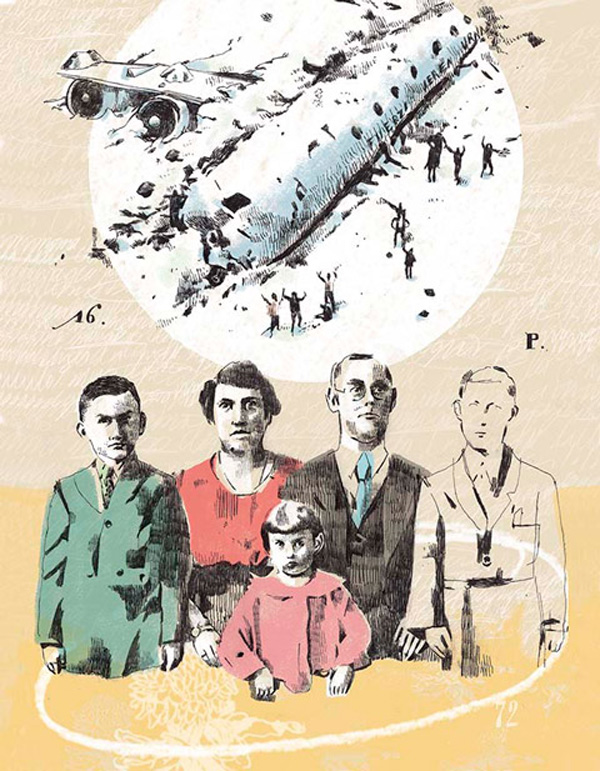

Ilustración de Santiago Guevara

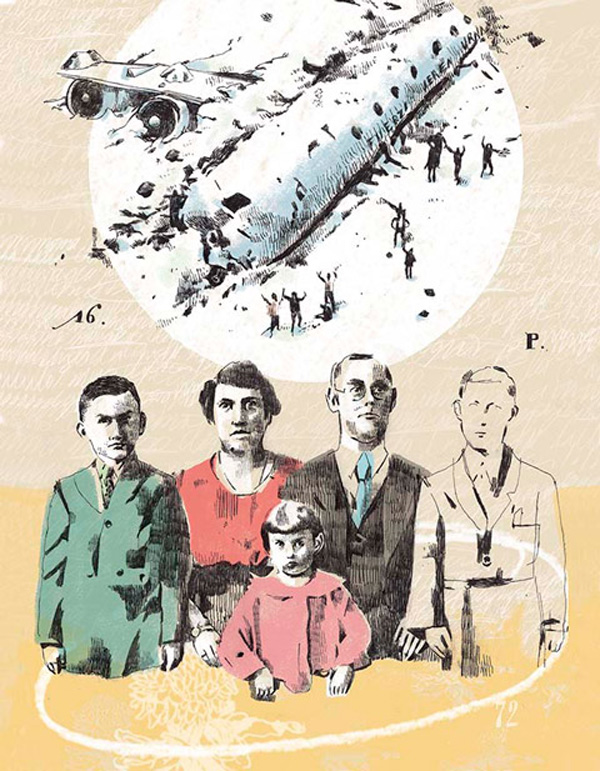

Ilustración de Santiago Guevara

A los cinco o seis años me perdí en La Paloma. Fui a comprar bizcochos a la panadería, a menos de dos o tres cuadras de la casa que alquilábamos ese verano, y no encontré el camino de regreso. Caminé y caminé, incapaz de orientarme, por calles de tierra y bosques de pinos que me resultaban familiares. El sol empezaba a entibiar ese aire fresco y salado que envuelve a los balnearios cuando se despiertan, y mi casa no aparecía. Tampoco sabía cómo volver a la panadería. Tuve fantasías vagas, fragmentarias, en las que me veía como una huérfana desvalida, y se me hizo un nudo en la garganta. De repente, reconocí el auto estacionado frente a la carnicería. Mi madre estaba comprando las provisiones para el almuerzo. “¡Hola! –me saludó– ¿Qué estás haciendo por aquí?”, y siguió hablando con el carnicero como si nada hubiera pasado.

Para ella, no había pasado nada. Yo estuve perdida diez o veinte minutos, pero nadie se había dado cuenta.

La percepción de los que se pierden es siempre diferente a la de quienes pierden a alguien.

Muchos años después, llevé a mi hijo de cuatro años al Parque Rodó. Estrenaba bicicleta con rueditas. Encontré un banco solitario en uno de los senderos que bordean el lago. Camilo aprendió enseguida a hacer proezas en la bici y yo entrecerraba los ojos y lo espiaba, mientras me entretenía con los globos de colores que el sol me colgaba en las pestañas.

No sé por cuánto tiempo me quedé dormida, sé que me despertó el silencio. La bicicleta relucía en el camino, pero Camilo no estaba. No había nadie esa tarde en el parque. Lo llamé varias veces, cada vez más fuerte. Enloquecí. Pensé en pervertidos que aprovechan la soledad de los parques, me acerqué al lago y lo imaginé flotando bocabajo. Cuando me di vuelta, me pareció ver la campera amarilla entre unos arbustos. Lejos. Corrí, desesperada. Lo encontré canturreando. Con un palito, torturaba a una lombriz.

– ¿Por qué llorás, mami? –preguntó cuando lo abracé.

–Te perdí, te perdí –le decía yo entre sollozos.

–Yo estaba acá, no estaba perdido –dijo con asombro y lógica implacable.

Cuando yo tenía diecisiete años, el avión en que mi hermano mayor viajaba a Santiago de Chile se perdió en la cordillera de los Andes.

En ese entonces, mi familia estaba radicada en Buenos Aires. Pedro, en cambio, vivía en la casa de una tía en Montevideo, adonde mis padres habían viajado aquel fin de semana largo.

El avión había pasado una noche en la ciudad argentina de Mendoza, forzado por el mal tiempo. De modo que cuando, por pura casualidad, mi hermano Daniel y yo escuchamos en la radio la noticia de un avión uruguayo desaparecido, descartamos que fuera precisamente el avión en que viajaba Pedro. Suponíamos que ya habría llegado a Santiago de Chile el día anterior. En Montevideo nos hubiéramos enterado enseguida de la tragedia, pero recién a la mañana siguiente mis padres nos llamaron para darnos la noticia.

Nos fuimos a dormir sin saber que Pedro estaba perdido. Mientras tanto, los sobrevivientes del accidente pasaban su primera noche en la montaña en medio de una tormenta de nieve, entre los cuerpos de los muertos, los lamentos de los heridos, el frío insoportable, la perplejidad y el desamparo absolutos. Pedro estaba perdido y nosotros, sus hermanos, no lo sabíamos.

Después, lo dimos por muerto. Pedro no se nos murió de repente. No hubo un velorio, no hubo un entierro. Pero se nos fue muriendo de a poquito a medida que pasaban los días sin noticias. A mí se me terminó de morir –o casi– poco después de que se diera por terminada la búsqueda. Me encerré en mi cuarto y lloré toda la tarde.

La situación tiene puntos en común con la de familiares de desaparecidos. El cuerpo de los muertos ofrece certezas que ayudan a superar la pérdida. Cuando no hay cuerpo, no hay certezas. La pérdida es doblemente dolorosa. Asumirla requiere un proceso más complejo.

En una fiesta, bailé toda la noche con un chico que me gustó. La semana siguiente me llamó por teléfono. Durante esa eterna conversación de adolescentes me preguntó:

–¿Cuántos hermanos son?

–Seis. No. Cinco. Bueno, no sé. Creo que cinco.

El hecho es que yo no sabía cuántos hermanos tenía. Pedro supo todo el tiempo que tenía cinco hermanos. Aunque el trabajo de sobrevivir a cada día no le permitiera acordarse de nosotros.

Mis amigas venían a casa con más frecuencia que nunca, y también los amigos de mis hermanos. Se armaban guitarreadas. Era la forma que había adquirido el velorio sin muerto.

El 21 de diciembre acababa de despedir a unas amigas cuando alguien llamó para avisar que, al parecer, habían encontrado a unos sobrevivientes del avión perdido. A partir de ese momento, la radio no se apagó nunca, el teléfono no paró de sonar y mi casa se llenó de gente. Me acuerdo de haber pegado puñetazos a las paredes.

Las noticias se aclararon rápidamente. Los sobrevivientes eran dieciséis, pero los dos que habían llegado a la casa de un campesino chileno, tras una travesía de epopeya por la cordillera, se negaban a dar nombres. Diez días atrás, habían dejado a un par de compañeros al borde de la muerte y no podían garantizar que aún estuvieran vivos. La lista se divulgaría al día siguiente, cuando los helicópteros de rescate llegaran a ellos.

Mi padre se fue a Chile en el primer vuelo, no sé si esa misma noche o a la mañana siguiente. Se fue sin saber si su hijo estaba vivo. Yo miré a mi madre preparar dos valijas: una con su ropa y otra con ropa de mi hermano. Reservó vuelo a Santiago, pero solo viajaría si Pedro estaba en la lista. No pude evitar imaginarla deshaciendo el equipaje. ¿Qué iba a hacer con la ropa de mi hermano? ¿Volvería a guardarla, doblada y ordenada, en el ropero?

En Montevideo muchos familiares no habían perdido nunca la esperanza. Nosotros, sí. Habían pasado 72 días del accidente.

Recuperar la esperanza de que un hermano esté vivo produce una emoción indescriptible. Nunca volví a sentir nada parecido. La esperanza contiene la posibilidad de que lo esperado no se produzca. No tiene nada que ver con la alegría o la tristeza de lo cierto. La esperanza es pura inseguridad, lo contrario de la certeza.

Tal vez dormí un rato aquella noche.

Recuerdo gente sentada a la mesa, pero no sé quiénes eran. Recuerdo el sonido incesante de la radio. Recuerdo exactamente cómo era la radio. Recuerdo que, en algún momento, pensé que iba a dejar una huella en las baldosas, de tanto caminar alrededor de la mesa. Recuerdo haberme restregado las manos hasta que me ardieron.

Recuerdo el silencio cuando leyeron la lista, al día siguiente, siglos después. “Pedro Ponce”, dijo una voz en la radio. Y hubo un grito unánime y nos abrazamos y lloramos de alegría y también de tristeza. “¡Está Pedro!”, gritábamos. “No está Arturo, no está Felipe”, decíamos consternados. “¡Está Coche!”, volvíamos a gritar y a abrazarnos.

Mi madre se fue, con las dos valijas.

Mi casa era una romería. Llegaron parientes de Montevideo. Llegó mi abuela a pasar la Nochebuena con nosotros. Vinieron periodistas de radio y televisión. Mis amigas y yo nos dedicamos a un trajín permanente y risueño entre la casa y la estación. Íbamos a esperar a uno, a despedir a otro, a comprar coca-colas o lo que nos pidieran. Estábamos eufóricas. Una de ellas, incurable extrovertida, llegó en un tren en donde todos los pasajeros se enteraron de que iba a la casa de uno de los sobrevivientes. La gente nos saludaba desde el tren.

El día de Navidad, los cinco hermanos viajamos a Chile. Papá nos esperaba en el aeropuerto, rebosante de recomendaciones y advertencias. No sé qué nos dijo, de camino al hotel. No entendimos. Íbamos a ver a Pedro. ¿Qué recomendaciones podían importarnos? ¿Sobre qué quería advertirnos? Sabíamos que éramos privilegiados. Nos dolían los muertos. Pero ya no podía haber más sorpresas. No atendimos porque la atención es una actitud de alerta. No podíamos estar atentos porque nos sentíamos felices. La felicidad nos vuelve distraídos.

Sin embargo, una extraña timidez nos impidió irrumpir atropelladamente en la habitación de Pedro. Entramos con cautela. Todo lo que yo quería era abrazarlo y decirle cuánto lo quería, cuánto lo había extrañado, cuán feliz me sentía de volver a verlo.

Estaba sentado en la cama con un pijama a rayas y una bandeja en las rodillas. La piel, oscurecida por el sol y la nieve. Los labios, hinchados y cubiertos de costras. Flaco. Flaquísimo. Se colaban haces de luz por la persiana entrecerrada. Nos miró y sonrió.

–Hola –dijo–. ¿Cómo están?

Le agregó mermelada a un yogur, se lo zampó en cuatro cucharadas y atacó un sándwich de jamón y queso, antes de volverse a echarnos otra ojeada y regalarnos otra sonrisa. Miraba obsesivamente lo que comía. Mi madre le untaba una tostada con manteca, le ponía azúcar al café con leche, le alcanzaba el jugo de naranja. Nos acercamos en fila india y le dimos un beso. Como si nos hubiéramos visto ayer. No sé qué dijimos. Después, mamá dijo que Pedro estaba cansado y nos hizo salir.

¡Eso era lo que mi padre había querido decirnos durante todo el viaje desde el aeropuerto! Para nosotros, Pedro acababa de volver a la vida. Él siempre supo que estaba vivo. Y la tarea de sobrevivir, en las condiciones espeluznantes que ni siquiera se nos había ocurrido imaginar, exigió toda su atención y energía. Lo había convertido, a nuestros ojos, en otra persona, dura y displicente, incapaz de interrumpir la merienda para saludar a los hermanos recuperados.

¿Recuperados? La madre que recupera al hijo perdido en el parque llora, lo llena de besos, lo sacude, le dice: “Tuve tanto miedo de no volver a verte”. El niño la mira con asombro.

El verano siguiente fui a hacer trabajo voluntario a un pueblo de la provincia de Santiago del Estero, de apenas unos trescientos habitantes. El día que llegamos, el termómetro alcanzó los 43 grados.

No había luz eléctrica, pero eso era lo de menos.

No había agua corriente. Teníamos que ir a llenar bidones a una canilla pública, de donde salía un agónico chorro de agua. Siempre había cola.

Nos levantábamos a las seis de la mañana y trabajábamos hasta las seis de la tarde. Cada dos o tres días podíamos darnos una ducha mínima, con un sistema de baldes que alguien inventó a partir de algo que había visto en una película.

En las noches la gente del pueblo sacaba los catres de los ranchos y dormía a la luz de las estrellas. Nunca llovió.

Cuando llegué, tuve el impulso de volver a la estación y treparme al primer tren que pasara hacia cualquier parte. Creí que no iba a poder con el calor, la tierra que volaba en el aire caliente, el trabajo agotador y la falta de agua. No solo me acostumbré a todo, sino que hasta llegué a querer ese paisaje árido, ese pueblo en el medio de la nada, a esa gente que con tanta naturalidad cargaba bidones de agua para cocinar y lavarse, porque no había hecho otra cosa durante toda la vida.

Mi novio de entonces se había ido como voluntario con otro grupo, a otro lugar. Habíamos quedado en encontrarnos en la casa donde su familia pasaba el verano a orillas del lago Moreno, en Bariloche. Durante la estadía en Santiago del Estero, yo había vivido experiencias intensísimas. Y había cambiado. Solo podían entenderlo los compañeros de grupo, con quienes había compartido mil pequeños detalles que conformaban una vivencia colectiva. Por lo tanto, tenía resuelto romper con mi novio, aunque para ello tuviera que viajar a Bariloche.

A él le había pasado lo mismo. En cuanto pudimos encontrarnos a solas, nos dijimos –con otras palabras– que lo intransferible de nuestras vivencias no compartidas nos separaba sin remedio. Sin embargo, no rompimos. Tal vez porque cada uno pudo entender que el otro había pasado por algo similar. Tal vez porque explicitamos lo implícito. Y, sobre todo, porque el grupo no estaba allí, sino solo nosotros dos, separados de nuestras familias por el muro intangible del trabajo voluntario que ellos no habían realizado.

Mi marido tiene un amigo de los tiempos de la adolescencia que vive en Londres. Viene a Montevideo todos los años y, como un ritual, la noche siguiente a su llegada cena con nosotros. Conversamos los tres animadamente. Después de unos whiskies y un par de horas, yo sigo ahí. Puedo participar de la conversación. No me he vuelto invisible. Pero siempre siento la burbuja. Hay una tela invisible que los envuelve y yo estoy fuera de ella. Es el pasado compartido –anterior a mí– que los acoge y me excluye. No puedo hacer nada para evitarlo. Ni quiero. Hasta me gusta constatar que la amistad sigue intacta y es tan mágica, aunque ellos no se den cuenta.

Cuando llegué a Santiago de Chile en la Navidad del 72, los sobrevivientes y un ejército de familiares y amigos se alojaban en el Hotel Sheraton.

También había periodistas de todo el mundo. Me asombraba que lo que le había ocurrido a Pedro y a sus compañeros de viaje se hubiera convertido en un acontecimiento que aparecía todos los días en la primera plana de los diarios. Los sobrevivientes se iban dando cuenta poco a poco de la trascendencia mediática que tenía la tragedia. Uno de ellos, antes de mi llegada, se jactaba de haber hecho un negocio estupendo, porque le había vendido a un periodista un rollo de fotos de la cordillera por ochenta dólares. La antropofagia, fuera de contexto, cobraba una significación que no había tenido para ellos.

A mí no me extrañó que se hubieran alimentado con los cuerpos de los muertos. Me erizaba la peripecia de aquellos muchachos. Me iba enterando de los detalles en los pasillos del hotel, en la mesa del comedor, en conversaciones oídas al azar, en los informativos y en los diarios. Arturo, el mejor amigo de Pedro, había muerto en sus brazos. Era lo que más me impresionaba.

Pedro se sentaba con nosotros a la mesa. Con nosotros, su familia. Pero, más que con cualquier otra persona, se juntaba con los sobrevivientes, aquellos jóvenes que por la flacura, la barba y la piel renegrida se distinguían inmediatamente del resto del mundo.

Yo los miraba en los jardines o en el hall del hotel, en grupos de tres o cuatro, y podía ver la burbuja que los envolvía. Una piel tan transparente como impenetrable. Me dolía la burbuja porque me separaba de Pedro. Parrado cuenta en su libro que se sorprendió cuando alguien le dijo que hubiera querido vivir con ellos la experiencia de la montaña. Yo sentía, en aquel momento, que querría haber estado con Pedro. Quería entrar en la burbuja.

Pocos días más tarde, los sobrevivientes y sus familias se fueron a Montevideo. Nosotros pasamos algunos días en un apartamento que unos amigos chilenos nos prestaron en Viña del Mar y volvimos, luego, a Buenos Aires. Pedro, con nosotros. Se quedó a vivir en Buenos Aires.

Con el tiempo, Pedro fue recuperando los códigos familiares y sociales. Se le fue adelgazando esa segunda piel. Tal vez ese adelgazamiento fue posible porque no estaba en Montevideo. No sé. No estoy segura de que, casi cuarenta años después, haya desaparecido del todo. En todo caso, ahora la piel transparente lo envuelve a él solo. A él con su historia de los Andes. Hay un lugar en cualquiera de nosotros, donde se esconde lo más profundo, lo más íntimo, en donde nadie más puede entrar. Nadie. Nunca. En eso consiste, probablemente, nuestra soledad esencial.

ACERCA DEL AUTOR

Su libro 'La gente se siente extraña', obtuvo una mención especial en el Concurso Literario Juan Carlos Onetti en 2012.