El secuestro de la Chiva

Un testimonio sobre los 205 días del rapto de Guillermo Cortés

A los 74 años, Guillermo “la Chiva” Cortés fue sacado de su finca y secuestrado por las Farc. A lo largo de ocho sesiones, narró toda la incertidumbre, los padecimientos y el trato cruel de los guerrilleros durante los 205 días de su retención en el año 2000.

POR Alexandra Samper

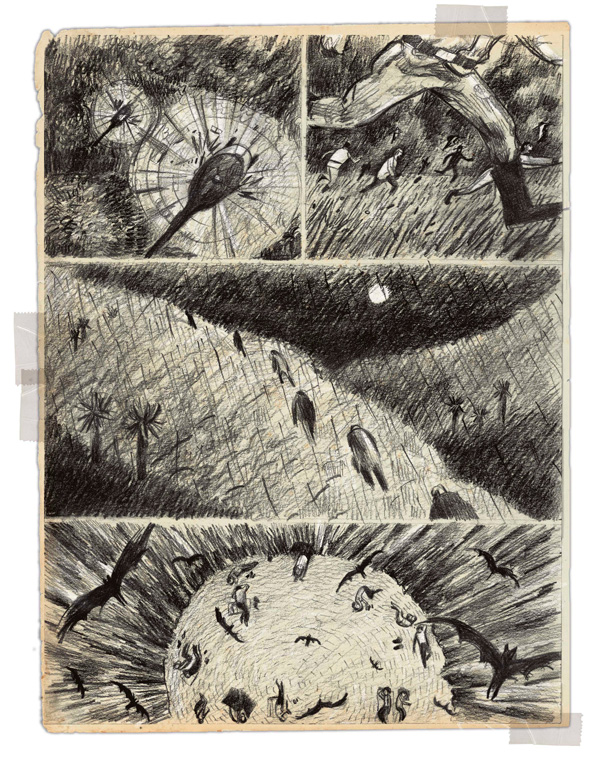

Ilustración de Santiago Guevara

*NOTICIA PARA LOS LECTORES

Conocí a Guillermo Cortés a comienzos de los años setenta, en plena época de los hippies. Mi hermana Olga tenía una comuna con la hija de "la Chiva", como le decía todo el mundo. No sé por qué en mi familia nunca lo llamamos así.

Además de su gran trayectoria como periodista y político, y de su fama como empresario deportivo e hincha del Independiente Santa Fe, Guillermo era muy reconocido por su mal genio. Ese rasgo de su personalidad, que le ganó muchos desafectos a lo largo de los años, era una de las cosas que a mí más me agradaban de él, porque estaba indisolublemente ligada a un cáustico y espléndido sentido del humor.

Aunque al principio nuestra amistad fue intermitente, para la época de su secuestro habíamos vuelto a acercarnos. Durante los meses que Guillermo estuvo en manos de las Farc, su familia fue muy reservada. Casi todos los detalles de esa experiencia los conocí por primera vez, y de su propia voz, durante los encuentros que tuvieron lugar en mi casa en el año 2002 y que están registrados en las páginas que siguen.

Desde que Guillermo recobró la libertad, se me metió en la cabeza recoger el testimonio detallado de su secuestro. Al principio él fue muy renuente a la idea. La principal razón era el miedo que todavía lo acosaba día y noche. Pasados los meses, cuando el temor comenzó a extinguirse, también fue desapareciendo su interés por volver sobre esos recuerdos, que según él ya no le importaban a nadie. Al final, accedió sin entusiasmo, a regañadientes; pero tan pronto comenzó a hablar fue imposible detenerlo.

Recuerdo que llegaba a mi casa con sus cuadernos de notas bajo el brazo, se sentaba conmigo y con el librero Mauricio Pombo –que estuvo en varias de las sesiones–, y comenzaba a soltarlo todo. Se sentía cómodo en nuestra compañía, no solo por la confianza que le daba nuestra amistad de muchos años, sino también porque le gustaba comer bien y yo siempre lo recibía con alguna preparación especial, además de unos buenos whiskies o una botella de vino.

Desde nuestro primer encuentro, él siempre llevaba los cuadernos pero nunca los abría; solo los palmoteaba enérgicamente cuando su relato llegaba a puntos emotivos. Todo estaba grabado en su cabeza y lo tenía tan vivo en la memoria que lo primero que hacía al llegar a mi apartamento era correr al baño, para que su insuficiencia renal no lo obligara a interrumpir la narración. Cuando no aguantaba más, iba a las carreras y yo aprovechaba su ausencia para traer algo a la mesa. Mientras ponía los cubiertos, su voz llegaba a mis oídos antes que él:

–Yosaliamirsjar...

En esos momentos, la grabadora no alcanzaba a registrar lo que decía y tenía que pedirle que repitiera.

–¿Qué estabas diciendo?

–Que salí a mirar el jardín...

Reanudaba la conversación con intensidad y seguía hablando hasta quedar agotado. Comenzaba a las siete y se marchaba exhausto poco antes de medianoche. Un par de semanas más tarde, regresaba a mi apartamento para comenzar el mismo ritual.

Así fue durante ocho largas sesiones nocturnas y más de veinticinco horas de grabación. La transcripción me tomó semanas de trabajo y la redacción otras tantas.

Tan pronto estuvo listo se lo entregué y quedó muy contento con el resultado. Al principio, él no quería que se publicara, pero luego fue reconsiderando la idea. Primero llamaba a pedirme que fotocopiara el escrito para mostrárselo a algún amigo. Luego se le ocurrió que sería bueno convertir este relato en una obra de teatro, llegamos a pensar en un par de actores y escenas... pero la persona que se iba a encargar del libreto no concretó nada y todo quedó en el aire. Entonces perdía el entusiasmo y volvía a decir que no valía la pena gastarle tiempo a eso, que Colombia ya estaba mamada del tema de los secuestrados.

En sus últimos años, pareció por fin dejar a un lado sus dudas cuando me dijo: “Eso es tuyo, apenas me muera puedes hacer con eso lo que te dé la gana...”, y agregaba con su humor característico: “O bueno, si las Farc me vuelven a llevar, publícalo de una vez”.

Tras su muerte, llegó el momento de hacerlo. Aunque estoy segura de que es casi imposible, me gustaría pensar que este será el último reportaje que se publicara en Colombia sobre el secuestro.

—Alexandra Samper

EL PALACIO DEL ZANCUDO

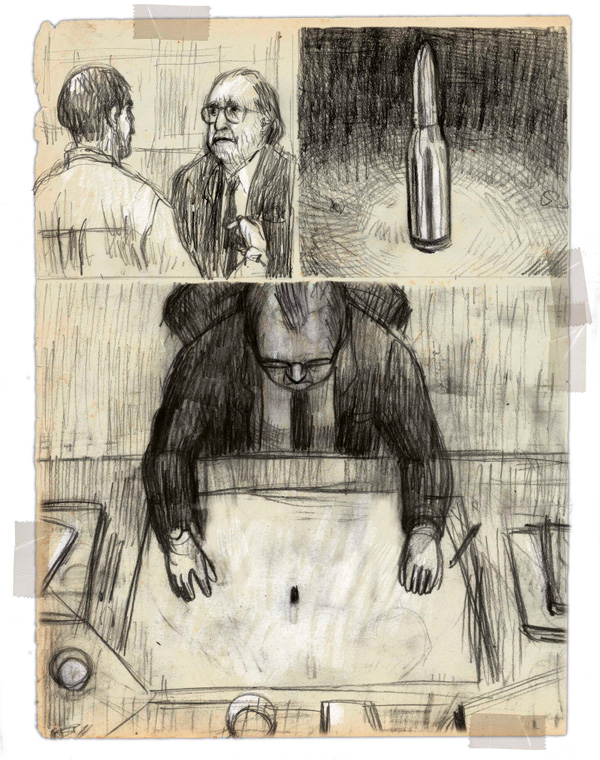

-Mijita, la vaina es muy difícil –dice Guillermo Cortés carraspeando, al entrar a la sala. Se peina con la palma de la mano las plumas desordenadas que hacen las veces de pelo y luego me saluda. Prensados en el sobaco trae varios cuadernos.

Con pesadez se sienta en el sofá y los ordena con sumo cuidado, de grande a chiquito.

–Estas son las notas –palmotea cariñosamente–, no solamente mías, sino de varios secuestrados. Pero te advierto: esto es largo y te vas a aburrir.

–¿Quieres un whisky? –le pregunto.

–Sí, pero suavecito, mijita. Ponme atención: esto que te voy a contar me da terror. Esa gente es muy dura. Uno de esos tipos ya me mandó a Bogotá la bala con la que le habían encargado matarme. ¿Sabes que la tengo sobre el escritorio de mi oficina? De todas maneras quiero contarte esto –dice sorbiendo con gusto el primer trago de whisky–. Si te aburres me dices.

–Cuéntame todo, te escucho –respondí animada.

De inmediato Guillermo comenzó a relatar en detalle esos largos días de secuestro:

Ese domingo, 23 de enero del año 2000, habíamos invitado a algunos amigos a almorzar en El Palacio del Zancudo, la finca que tengo con Daniel Samper cerca de Choachí, un pueblo a 38 kilómetros de Bogotá. Olga, mi mujer, se esmeró en preparar un ajiaco que a decir verdad le quedó bastante bastante regular. Pero, teniendo en cuenta que ella en Bogotá no prepara ni un huevo frito, el hecho de haber cocinado un ajiaco medianamente pasable para diez personas no solo fue gran prueba culinaria, sino también una gran prueba de amor. Después del almuerzo, mi amiga Carmen Barvo dijo que todavía no había vacunado a su perrito y quería llevarlo al veterinario en el pueblo.

Como yo sé que esos cachorros se enferman facilísimo de cualquier cosa, que empiezan a vomitar y se mueren en un minuto, propuse que la acompañáramos. La vacunada se volvió paseo y todos quisieron ir. Salimos de la casa Olga y su nieta (una divinidad de tres años que me mata de amor, y aunque sea la nieta de Olga yo la quiero como si fuera mía), Carmen, su hijo y el perrito, nuestra vecina a la que apodamos la Flaca, y los García.

–Vamos en tu carro que estoy cansado –le dije a Carmen.

Mientras avanzábamos adonde estaban parqueados los carros, nuestra perra guardiana vino corriendo a saludarnos batiendo la cola y se me paró al lado como militar en guardia. Yo me sentí orgulloso de semejante animal tan lindo: mi fiel amiga, que como escolta y protectora caminaba pegada a mi pierna derecha.

–Esta perra puede joder mucho –le comenté a Carmen–, puede tratar de comerse a los caballos, morderles las orejas a las novillas de los vecinos, y tal vez hasta sea asesina como todos los filas brasileros, pero la cosa está tan difícil en este país que toca tener un buen perro guardián.

Estaba yo diciendo esto cuando varios hombres salieron de los matorrales irrumpiendo con alevosía.

En un instante, ciego de pavor, me quedé quieto y traté de ver cuántos eran. La adrenalina me golpeó el pecho dejándome sin respiración y recibí la descarga del hormigueo en las puntas de los dedos. Todos permanecimos paralizados por algunos segundos, incluidos los que en ese momento creía atracadores. Con el rabillo del ojo vi que las armas eran metralletas cortas, de esas Mini-Uzi. Desesperado, busqué con los ojos a mi guardiana, pero la puta perra, llena de emoción porque al fin pasaba algo más interesante que la llegada de Pilar Tafur al Palacio del Zancudo, batía la cola y saltaba de un lado a otro, saludando muy contenta a los recién llegados.

“Perra de mierda”, le dije por entre los dientes, tratando de recordar si debía comandarla con un “fus”, “atac” u otra palabreja alemana para que nos defendiera. Pero cuando los tipos se empezaron a acercar, comprendí que era una batalla perdida porque ella seguía saltariniando feliz alrededor de ellos. Los tipos eran jóvenes y estaban nerviosos. Yo tenía que hacer algo rápidamente. Vi a mi nieta que miraba con ojos de luna llena, escondida y asustada detrás de Olga, y se asomaba por momentos tapándose la nariz con el pantalón de su abuela.

Todo era silencio salvo la sangre que bombeaba entre mis oídos. De pronto el grito de uno de ellos traspasó el aire como un tiro.

–¡¿Esta camioneta de quién es?! –gritó.

–Mía –respondí esforzándome para que no me temblara la voz–. No se la irá a llevar, ¿no? –me aventuré a preguntar.

–No, si usted no quiere –escupió las palabras el tipo–. Pero si no nos llevamos la camioneta prepárese, porque lo vamos a matar. ¿Qué prefiere?

Sin contestarle, forcé mi cuerpo para que me obedeciera. Lo giré espásticamente hacia Olga y le ordené que trajera las llaves de la camioneta. Ella caminó hacia la casa y uno de los atracadores la siguió, columpiando la Uzi pallá y pacá.

“Al tipo se le va a soltar un tiro”, pensé con terror. La nietica quería irse con Olga pero le dije que se quedara. En ese instante recapacité, me di cuenta de que hubiera sido mejor que se fuera con ella, pero ya era tarde. Cuando volvieron, desde lejos el tipo le tiró las llaves a otro de los atracadores, que las cogió en el aire y se subió de un brinco a la camioneta.

–La camioneta no prende. ¡Jueputa! Esta cosa no prende. ¡A ver! –me gritó desesperado, corriéndose al puesto del pasajero. Yo comprendí lo que debía hacer, y cuando me estaba montando en el puesto del chofer pensé que, de puro güevón, le estaba ayudando a que se robara la camioneta que había traído con tanta diligencia cuando regresé a Colombia después de ser cónsul en Sevilla.

–Usted se viene con nosotros. Y eche patrás –gritó áspero, cuando le quité el seguro del arranque a la camioneta. Después se subió en el escalón de la puerta asomando su pequeña cabeza por encima del techo. –¡Aquí tiene que venirsen algotro de ustedes! –vociferó.

Quedé espantado. Cuando me estaba sentando con el cuidado de un gato sigiloso, oí afuera la voz destemplada de la Flaca:

–Yo me voy con don Guillermo –propuso tranquilamente, como si le acabaran de proponer un paseo para ir a comer mazorcas al norte.

–¡Flaca, por Dios! –le grité con ira santa. Estaba abriendo la ventana, para volver a gritarle que no fuera estúpida, cuando vi que ya se estaba subiendo por la puerta a mi derecha.

–No hagas güevonadas –la regañé en voz baja, exhalándole sobre el rostro toda mi rabia, mi irritación y mi impotencia ante esta barbarie y sobre todo ante su tremenda estupidez–. Eres una irresponsable. No jodas, no sabes lo que estás haciendo –gruñí–. ¡Bájate inmediatamente del carro! –le ordené severo, como si yo pudiera dar órdenes.

Un tipo se montó junto al que manejaba, y otro más joven, que salió de entre los matorrales en ese instante, se comenzó a trepar al lado de ella. No había alcanzado a cerrar la puerta cuando salimos patinando a una velocidad aterradora, dándole un golpetón a la camioneta contra el portón de entrada de la finca.

Ilustración de Santiago Guevara

LA CORRERÍA

Guillermo suspira y continúa casi sin aire:

El atracador cogió la carretera hacia arriba, hacia Choachí. Yo estaba furioso con la Flaca y con el tipo tan insensato que me había golpeado la camioneta.

–Flaca, ¡carajo! ¿Cómo fuiste a hacer esta vaina? –le dije otra vez, tratando de mantener la voz baja. Ella hizo como que no me oía.

La camioneta iba a una velocidad tremenda. Derrapaba en las curvas y coleaba de un lado a otro sin control.

–¡Quite la primera, hombre! ¡Va a fundir el motor! –le grité con rabia al que manejaba. Pero él, para mostrar quién mandaba, apretó más el acelerador.

En un punto, el tipo que iba manejando, todavía en primera, giró abruptamente a la derecha y subimos por un camino culebrero, lleno de precipicios y quebradas por los que pasábamos como un suspiro, sostenidos solo por el aliento de mi Dios que es tan grande. Hasta que, claro, como mi Dios es grande pero no tanto, nos dimos contra el barandal a la salida de un puente y una llanta se estalló con una gran explosión. El tipo perdió el control del carro y fuimos a dar a un potrero. Descansé cuando nos detuvimos y aproveché para volver a regañar a la Flaca, volteé a mirarla y ella permanecía en silencio mirando al infinito.

Pedí permiso para bajarme a estirar las piernas. Uno de los asaltantes me dijo que podía salir, siempre y cuando caminara por la carretera donde me pudieran ver. La Flaca se quedó regañada dentro del carro, y yo sentí alivio de poder andar un rato solo, para respirar y pensar con tranquilidad cómo debía manejar esta situación.

“Mierda”, dije al empezar mi camino, y repetí la palabra con cada paso, cada vez con más fuerza. La tensión casi me reventaba las sienes. Caminé, respiré profundo y extendí los brazos. Me acordé de los ojos de la nietica y una tristeza tremenda me invadió todo por dentro. Yo era responsable de la angustia de la niña y de la vida de la Flaca. La pobre Flaca, que había tenido una vida tan difícil y sin un mugre centavo en que caerse muerta, ahora por culpa mía estaba dentro de la camioneta con una Mini-Uzi apuntándole a la nuca. Cerré los ojos y maldije varias veces más para exorcizar esa pesadilla. Cuando me cansé de maldecir abrí los ojos: todo seguía igual afuera de mí. Entonces le pedí a Dios que pasara algún carro por aquel paraje solitario. Mi petición no fue escuchada.

“¿Qué putas voy a hacer? ¿Un pobre viejo de 74 años como yo qué debe hacer en esta situación?”. Pensé en escaparme pero recapacité: no podía abandonar a la Flaca, además en un segundo me hubieran matado con una ráfaga de metralleta.

Me senté desconsolado encima de una piedra, de espaldas a la carretera, a mirar a lo lejos: los eucaliptos grises plateaban como gigantes el verde iridiscente del kikuyo. Era época de lluvia y la tarde estaba muy bonita. La cordillera azul y negra delineaba las nubes pesadas que me aplastaban contra la piedra. Sentí toda la fuerza de gravedad del universo sobre mis hombros. Algunos pinos polvorientos me acompañaban estáticos. Volteé a mirar y en la curva, al lado del puentecito, divisé mi camioneta y volví a la realidad, a ahogarme de angustia en medio de ese horror.

Los tipos ya estaban acabando de cambiar mi llanta traída de Sevilla. Me puse de pie para emprender el camino de regreso al matadero cuando se me cruzó por la cabeza una idea brillante: botar la billetera al vallado. Con disimulo, la saqué del bolsillo y la tiré, no muy lejos, para que alguien al pasar la pudiera ver. La billetera cayó debajo de unas matas espinosas que permitían verla. Me sentí feliz y liberado. Como Pulgarcito, yo iría dejando pedazos de mis cosas por todo el camino. Esta idea me reanimó y me devolví contento y lleno de esperanza. Cuando iba llegando adonde estaban los supuestos atracadores, el tipo que mandaba me cortó el paso con brusquedad.

–¿Por qué botó la billetera? –se me vino encima.

–Porque no quiero que ustedes sepan quién soy yo –le contesté, sin saber qué más decir.

–¿Me cree güevón? Vaya por la billetera, la trae y me la entrega.

Me devolví sintiéndome miserable, como se estaría sintiendo la pobre Flaca. Me prometí controlarme y no volverla a regañar. Cuando volví adonde había tirado la billetera me metí por debajo del alambre de púas con enorme dificultad, y después de varios malabares y enganchadas del pantalón y de la chaqueta pasé al otro lado de la cerca. Con gran cuidado me introduje al zarzal para recuperar la billetera. Luego, obediente y espinado, volví donde el tipo.

–Bueno, aquí le traigo la billetera, se la doy a usted. Yo confío en usted, pero no me joda, devuélvame la camioneta y déjenos ir –comencé la frase envalentonado, pero al final caí en un tono tan lastimero y suplicante que no reconocí mi propia voz.

–Tranquilo, eso no va a pasar nada, usted va a estar con su familia en dos días. Nosotros no le vamos a hacer nada.

“¿Dos días?”, me pregunté aterrado, pero no dije nada. Subí a la camioneta presintiendo que ya no era mía y reanudamos el terrible rally. Pasamos curvas, puentes y precipicios a toda velocidad, siempre con la camioneta en primera hasta que, como a las siete de la noche, llegamos a un pueblo llamado San Juanito.

El que conducía se detuvo en la mitad de la calle delante de la oficina de Telecom. Dos de ellos se bajaron y entraron a llamar por teléfono. En esa época muy pocos tenían celular. La Flaca y yo nos quedamos con el otro tipo dentro de la camioneta, con ese calor y con las ventanas cerradas. El aire que estaba respirando era el mismo que respiraban los atracadores y me repugnaba sobremanera.

“Nos están vendiendo”, pensé con terror. “Sí. Es seguro que me están negociando. Estos pobres hijueputas no son atracadores, ni siquiera son guerrilleros; a lo mejor son de alguna milicia urbana o tal vez sean delincuentes comunes que quieren ganarse una platica”.

Estaba yo en este pensamiento cuando me di cuenta de que eso, precisamente eso, era lo que me estaba pasando. Que yo estaba, sin saber cómo, ni por qué, presenciando mi propia venta. Yo era el rehén, y esos tipos me estaban negociando en la oficina de Telecom con algún grupo guerrillero o paramilitar. El pecho se me iba a estallar con las palpitaciones, entonces resolví pedir permiso para bajarnos a comer algo.

–Devuélvame la billetera a ver si los puedo invitar a comer algo –le dije al muchacho que parecía el jefe, tratando de amistarme con él de alguna manera.

Nos bajamos y caminamos como media cuadra hasta que llegamos a un comedero. Yo al caminar miraba permanentemente a los ojos de la gente que pasaba a mi lado, pero me esquivaban la mirada. En el sitio pedimos pollo.

–Yo soy un buen tipo –le comenté al hombre que se sentó frente a mí, a sabiendas de que ser buen o mal tipo no importa para nada en el negocio del secuestro–. Lo que yo he hecho es ayudarle a esta región y a mi vereda. ¿Por qué no me sueltan? –le pregunté suplicante–. Esta mujer al lado mío –las palabras me explotaban con babas sobre la Flaca– no tiene nada que ver en este lío porque la pobre... mírela, se le ve que no tiene ni un mísero centavo. La Flaca me miró con risa en sus ojos. Ahí nos distensionamos un poquito, tal vez porque los tipos no entendían por qué trataba de esa manera a mi amiga. Y, a decir verdad, yo tampoco lo sabía. Me daba rabia conmigo mismo estar tan furioso con ella.

–Sí. Nosotros sabemos eso, tranquilo –dijo uno de ellos en tono natural, como si hablara de fútbol con un amigo, mientras se limpiaba con el dorso de la mano la grasa de la boca.

Los dos hombres que habían estado llamando por teléfono se asomaron al restaurante e hicieron señas de que ya nos íbamos. Yo traté de hacer contacto visual con los que atendían para que se acordaran de mí, pero mi presencia allí era indiferente para todos. Nos subimos otra vez a la camioneta, arrancamos, salimos del pueblo y después de diez minutos de carretera entramos a una finquita.

–Aquí nos vamos a quedar –dijo el que manejaba. Me bajé aliviado de no continuar en ese rally exasperante.

La casita parecía como de un pesebre, estaba rodeada de cantidades de margaritas blancas y amarillas, que brillaban a la luz de una luna asomada en el abra de un grupito de montañas. De la viga del techo, en el zaguán, colgaban cactus en latas de leche Klim y chorreaban cascadas de flores rosado Soacha. Y en una esquina había unos novios repletos de ramos rojos, como yo nunca había visto. Me quedé perplejo mirando las matas cuando uno de los tipos me empujó con un golpe en la espalda.

–Quédensen en la pieza del fondo –gritó.

El cuarto tenía dos camas. Nos acostamos vestidos la Flaca y yo en una camita y en la otra dos de esos atarvanes. Los otros dos salieron a arreglar la llanta pinchada. Esa noche, apenas nos acostamos, aproveché y volví a regañar a la Flaca pero los alientos no me alcanzaron sino para empezar la vaciada, porque nos quedamos dormidos como piedras hasta que nos despertaron al amanecer con cepillo y pasta de dientes. La señora de la casa nos sirvió un desayuno delicioso. En la cocina todo era silencio salvo el ruido de los atracadores sorbiendo changua.

CARLOS, ESTO ESTÁ MUY JODIDO

Después del desayuno, salí a mirar el jardín y con el sol de la mañana se veía aún más esplendoroso que la noche anterior. Tenía rosedales muy bien cuidados. En viejos tarros de aceite, brillaban geranios de distintos colores:

naranja, morado oscuro, salmón, rosado y lila. Yo estaba admirando las flores cuando la señora, con disimulo, se me acercó por detrás.

–Señor, discúlpeme, yo no estoy de acuerdo con esto, pero, ¿qué puedo hacer? –dijo cuchicheando.

–Sí. Mi señora –le sonreí–, está muy bonito su jardín. ¡La felicito! –ella me sonrió aliviada y se entró enjuta y encorvada como una hicotea.

¿Qué podía hacer ella, o la mesera en el restaurante, o la telefonista en Telecom, qué podían hacer ellas, qué podían hacer todos los del pueblo, que indiferentes nos vieron pasar a sabiendas de que éramos secuestrados? ¿Y qué podía hacer yo por mí, y por la Flaca, ante una Mini-Uzi apuntando a la cabeza? ¿Qué mierda se puede hacer? La respuesta me llegó rápidamente con un retorcijón en la barriga, haciendo que el desayuno se me volviera líquido corriente y se empezara a salir por donde más rápido encontraba camino. A las volandas pedí permiso para ir al baño. Me senté y evacué un río turbulento hasta que sentí que había botado todo lo que había comido en mi vida, desde el momento en que mi santa madrecita me parió. A solas, después de vaciarme por completo, descansé sentado en la taza del excusado, con la mente en blanco, con ganas de llorar y sin poder lograrlo, hasta que media hora más tarde abrieron la puerta a la fuerza y me sacaron del baño.

Serían como las once de la mañana cuando llegó a la casita un hombre vestido de militar. Un tipo muy bien uniformado, con chaqueta, demasiado bien puesto y elegante para la situación, y con un caminado un poco afeminado. Entró a un cuarto de la casa con el tipo que había manejado la camioneta.

Yo me quedé en el corredor mirando las matas a sabiendas de que adentro, en un cuarto de la casa, estaban resolviendo mi vida, mi futuro. Yo dependía enteramente de esa conversación. Mi cuerpo era objeto de canje. Mirando de cerca los geranios me di cuenta de que tenían un poco de fusarium. Había que fumigarlos. ¿Con qué fumigaría esa señora las matas? Los tipos se estaban demorando demasiado en el cuarto. Tal vez la vieja usaba algún método casero para fumigarlas, como el alquitrán de colillas de cigarrillo hervidas. Si el muchacho no lograba venderme, a lo mejor me soltaban por ahí. O se podían quedar conmigo para tratar de negociarme con alguien más, y es bien sabido que los secuestros de la delincuencia común son muchísimo peores que los de la guerrilla. No sabía en cuáles manos quedaría peor. Sí, seguramente la señora fumigaba con la nicotina del Pielroja. Los novios y las rosas no tenían bichos.

“¡Qué horror!”, pensé. “Es mucho mejor que ese güevón logre venderme y que el otro acepte comprarme”, resolví con un escalofrío que me llegó hasta los pies. En ese momento empecé a desarrollar un sentimiento que no conocía, y que aún no tiene nombre. El sentimiento tiene que ver con la proximidad de la muerte: la certeza de que en cualquier momento uno va a morir. Porque, claro, todos sabemos que nos vamos a morir, por una enfermedad, o porque a uno lo coge un carro; o en este país es incluso probable que a uno lo mate una bala perdida cuando va caminando por la carrera séptima. Pero no es ese el peligro al que me estoy refiriendo, porque ahí la probabilidad juega un papel. La sensación que me empezaba a invadir, que viví cada día de mi cautiverio y que aún hoy me acompaña es la de la proximidad certera e ineludible de la muerte.

El tipo salió del cuarto dando un portazo y lo que me dijo me heló el corazón.

–¡Ahora sí va saber cómo es la vaina! –me espetó con rabia–. Desde este instante usted se encuentra en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, mejor dicho Farc-EP, pa’ que le quede claro.

–Pero me van a soltar pronto, ¿no? –pregunté.

–Depende.

–¿ Y la señora? –le pregunté aterrado, mirando a la Flaca.

–A la señora la vamos a dejar ir –contestó secamente.

A lo lejos, otro tipo vestido de militar venía con una mula y un perro.

“Es otro de estos hijueputas”, pensé. “No es posible que alguien del Ejército venga a liberarme solo, junto a una mula y un canchoso”. Lo seguí con la mirada y con cada paso que él daba me sentía más decepcionado, aunque aliviado de saber que iban a soltar a la Flaca.

–¿Quiere mandar con la señora alguna nota para su familia? –me preguntó el amanerado con dejo de amabilidad. Asentí con la cabeza y me dio lápiz y un papelito. Le agradecí, y a pesar de que traté de hacer letra firme, le escribí a mi hijo Carlos con pulso tembloroso:

Carlos, esto está muy jodido. Es importante que reúnas algún dinero porque esto nos va a costar un montón de plata. Fulano de tal me debe 30.000 dólares, tal y tal tienen tanta plata mía, en la cuenta de tal banco debe haber 15.000 dólares, y en el otro tanto.

Acabé de escribir la nota y cuando se la estaba entregando a la Flaca el guerrillero se atravesó y me la rapó. La leyó riendo y la guardó en el bolsillo de su camisa.

La Flaca empezó a gimotear. Estaba aterrorizada, agarrada de mi camisa, no se quería separar de mí.

–Tranquila, Flaquita, que a ti te devuelven ya –le aseguré mientras ella me abrazaba temblando–. A ti te devuelven, Flaca. El tipo ya lo dijo, a ti no te va a pasar nada.

–Yo no me quiero quedar sola con esos tipos –lloraba agarrada a mí.

El guerrillero de la mula llegó por fin, y el otro me hizo un gesto con los labios señalando a la mula. El muchacho la acercó y dijo que me montara. Traté de subirme pero fue imposible porque no tenía sino una gualdrapa agarrada con una cincha y una enjalma de cabuya para agarrarme. Lo intenté varias veces, pero no me daban las piernas. Seguí tratando hasta que el muchacho se desesperó, me ayudó a subir y le dio una palmada a la mula en el anca. Salí rebotando sobre ella y el joven guerrillero iba detrás corriendo con el perro. Así arrancó mi periplo.

–¡Mierda! –fue lo único que le pude decir a la Flaca de despedida.

Ella se quedó observándome, parada ahí, como un muñeco de caucho. Yo sentía su mirada clavada en mi espalda pero no quise voltear a mirarla.

Ilustración de Santiago Guevara

LA PRIMERA JORNADA

Continué largo rato, montado en la mula, con la sensación de que la Flaca me seguía mirando. La trocha fue amable durante las primeras horas, hasta que se me empezaron a pelar las nalgas y me salieron ampollas en las manos de agarrarme a la cincha, porque no tenía riendas. Luego, el camino empezó a inclinarse pendiente abajo. La gualdrapa se resbalaba para un lado y otro, y era muy difícil mantenerme montado. De pronto la pendiente se volvió tan empinada que por momentos la mula se resistía a bajar, y el muchacho le daba en el anca con una rama. Yo tenía que hacer mucha fuerza con las piernas para no írmele encima a la cabeza de la bestia. La cuesta se hacía más inclinada y el animal perdía los pasos y rodaba por momentos.

–¡La jueputa mula se va a caer! –grité varias veces para que el tipo me ayudara. Pero mis gritos se los llevaba el viento.

Me agarraba de la cincha con todas mis fuerzas, pero el camino era demasiado inclinado y me botaba por encima del cuello del animal. Las ampollas de las manos se me reventaban y al rato tenía otras, de las cuales empezó a salir un líquido salado con sabor a sudor de mula que al principio lamí para aminorar el ardor. La pendiente pronto se convirtió en despeñadero. Abajo se veía un río que serpenteaba luminoso. Bajamos, bajamos y seguimos bajando a trancazos por el declive escarpado hasta llegar al río, donde dejé que la mula tomara agua a grandes sorbos ruidosos y profundos. Yo oía cuando las bocanadas de agua caían al estómago del animal, y quise ser esa mula.

–Hágale –gritó desde la otra orilla el guerrillero.

Atravesé el riachuelo. El sonido burbujeante del agua sobre las piedras me dio algo de tranquilidad, y saber que ya no había para dónde seguir bajando me alivió el alma.

–Hasta aquí llegó la mula. Bájese que ahora le toca caminar –volvió a gritar.

Me apeé y la mula al sentirse libre dio media vuelta, atravesó otra vez el río y empezó a subir el monte de regreso con trotecito alegre.

Quedé perplejo. De ahí no había para dónde ir, ni por dónde seguir. Pensé que acamparíamos en ese paraje tan maravilloso, cuando vi que el guerrillero y el perro empezaron a subir como gatos la montaña frente a nosotros. Miré para arriba incrédulo. Era absurdo, la pendiente era empinadísima.

–¡Oiga! ¡Espéreme mientras tomo un poco de agua! –imploré.

–¡Después no se venga a quejar, porque le va a dar dolor de barriga! –gritó el tipo sin siquiera voltear.

–Yo no puedo subir esa vaina –dije entre sollozos.

Metí las manos peladas y ensangrentadas al agua helada y me mojé la cara y los labios. Hice varios buches con el líquido cristalino y, siguiendo el consejo, no los tragué sino que los arrojé lejos con fuerza. Las piernas me temblaban desde el momento en que me bajé de la mula. Miré la montaña y vi que el tipo había cogido el perro y se lo había echado sobre los hombros, como una bufanda, porque la pendiente era tan abrupta que el animal no arriscaba a trepar. Estuve tentado de tragar un sorbo antes de emprender camino, pero fui precavido y no lo hice. Miré río abajo a ver si me atrevía a escapar pero no me aventuré. Cogí fuerzas envalentonado y respirando profundo empecé a subir la cuesta.

Muy pronto me di cuenta de que era muchísimo más fácil bajar el despeñadero en mula que trepar esta subida tan azarosa. Por momentos había pequeños repechos o meseticas en donde a duras penas me cabía el pie. De repechito en repechito escalé como pude, sin tener el estado físico, ni el conocimiento para hacerlo. La vida es terca como una mula y se sobrepone a sus propias limitaciones. La subida era tan infranqueable que en los árboles, casi perpendiculares a la montaña y como garrapatas prendidas a las piedras, los guerrilleros habían rajado hendiduras a manera de peldaños para poder dar pie. A veces encontraba lazos o bejucos amarrados a los troncos, los cuales me ayudaban a trepar. Eso quería decir que este era el camino de los secuestrados.

“¡Qué vaina tan hijueputa!”, gritaba desesperado, pero seguía persiguiendo al hombre para que no me dejara atrás. No quería perder el camino en la escabrosa pendiente. Las piernas no me obedecían, se me doblaban y perdían piso con facilidad. Me tocaba descansar para que las pantorrillas tembleques volvieran a tomar un poco de fuerza y dar tiempo a los pulmones para estabilizarse. Miré hacia arriba y ese acantilado seguía hasta el cielo. El guerrillero trepaba como un mico, sin ningún problema ni tropiezo. Pero de repechito en repechito, de palo en palo y de bejuco en bejuco, por fin llegué a lo alto, a una gran planicie, cuando empezó a caer una llovizna suave y constante. El perro me estaba esperando, batía la cola reconociéndome el inmenso esfuerzo y se puso a lamerme las manos heridas para felicitarme. Desde ahí nos amistamos el perro y yo. A lo lejos vi al guerrillero esperándome en la explanada.

–Ahora hay que caminar –me dijo el hombre cuando llegué, como si ya no hubiera caminado bastante. Y arrancó por una hondonada marcando el paso; yo retrasaba la marcha y el gozque danzaba contento y brincoteaba entre él y yo. La llovizna seguía insistente con un viento frío que helaba mi ropa húmeda de sudor. Yo paraba a cada rato para tomar aire, y volvía a arrancar obediente.

Después de un rato la loma empezó a descender. A mis 74 años nunca me había dado cuenta de que no sabía caminar. “¡Si sigo caminando así me voy a ir de jeta!”, recapacité viendo cómo avanzaba el guerrillero ladera abajo. “Tengo que meter los calcañares primero”. La llovizna se convirtió en lluvia fuerte que me rodaba por la espalda, atravesando chaqueta y camisa.

–¡No puedo más! –le grité. Y ya sin aliento me senté en una piedra, afligido y desorientado. Ahí me di cuenta de que no sabía dónde estaba, ni sabía si estaba realmente allí o si eso era una pesadilla, una locura inventada por mí mismo. Tal vez me habían emburundangado. El guerrillero siguió adelante por esa belleza de paisaje. Me asusté de quedarme solo sin saber para dónde coger, y rápidamente me paré a buscar al guerrillero, que se convirtió en mi guía, al que debía seguir. La lluvia y la bruma no me permitían ver lejos. Decidí tomar el camino por donde lo había visto la última vez. La ropa mojada me pesaba, y me ardía la entrepierna, donde la mula me había sacado peladuras. Por momentos alcanzaba a ver al guerrillero y lo seguía como un zombi. Bajamos y subimos laderas de pastos vigorosos, hasta que por fin, en lontananza, por entre unos arbustos, apareció una casita. Cuando íbamos llegando las piernas me traicionaron y caí al suelo. Tenía un calambre que me inmovilizó el muslo. Agotados, mi cuerpo y mi espíritu se negaron a moverse. El tipo siguió hacia la casita como si yo no existiera. El perro se quedó a mi lado. Se sentó junto a mí, se lamió el culo un rato y luego me lamió la cara. Sentí agradecimiento y cariño hacia el perrito. Por fin me pude parar con gran esfuerzo y al llegar a la casita encontré que estaba deshabitada. Creí que se me iba el alma del cuerpo cuando vi al tipo enjalmando unas mulas.

Me eché al suelo, a sentir piedad y tristeza por mí mismo y a recibir el aguacero sobre la cara. Al rato el tipo me subió a la mula casi alzado, y arrancamos otra vez. Los tendones de la entrepierna estaban crispados y sensibilísimos; las peladuras de manos y piernas y nalgas ya no las sentía. La lluvia pertinaz caía como una cortina lechosa sobre el paisaje y sobre nosotros. Al guerrillero no le molestaba, creo que ni se daba cuenta de que estaba lloviendo. Seguimos por una hondonada, que de un momento a otro se cortó en un abismo profundo. Ahí me bajó de la mula.

Ya se hacía de noche y no veía claramente el camino, pero continué por inercia, continué caminando porque sí, porque mi cuerpo seguía vivo. Después de un buen trecho, en la oscuridad de la noche, llegamos a una quebrada y vislumbré unos toldos con luz como a unos doscientos metros.

Ilustración de Santiago Guevara

¡AY HOMBRE, BIENVENIDO!

Al recordar ese primer día como secuestrado, Guillermo palmotea sus cuadernos de notas mientras se levanta del sofá, da una vuelta en silencio por la sala y se sienta en la poltrona más lejana, al lado de la chimenea. Entonces cierra los ojos y continúa con una voz casi imperceptible, que mi grabadora apenas alcanza a registrar:

De los toldos, a lo lejos, salieron unos hombres muy extraños. Yo no creía en mis ojos, mijita. No era posible que la realidad fuera tan distinta a la que yo había conocido durante toda mi vida. Eran unos seres insólitos, unas rarezas humanas: nueve espantos pálidos, con barbas largas a lo Rasputín. Parecían de alguna secta satánica, todos uniformados con botas negras y mirada compacta. Caminaron en silencio y se me acercaron inquisitivos, muy despacio. Les permití que me husmearan y me dieran vuelta. Me quedé quieto, como si unos perros bravos me estuvieran olfateando. “Con razón me están oliendo”, pensé, porque ellos expelían un olor supremamente extraño.

Las criaturas me analizaron con curiosidad. La luna nos alumbraba y por fin uno de ellos tomó la iniciativa y habló.

–¡Ay hombre, bienvenido! –exclamó como si fuera a arrancar a cantar un vallenato.

Con este recibimiento quedé todavía más inquieto. El guerrillero que me traía se había ido de inmediato dejándome ahí parado sin saber qué hacer. Yo me dejé llevar por estos hombres hacia las carpas. El que me pareció el jefe me preguntó cómo me llamaba, se presentó como secuestrado y me presentó a los otros ocho que lo acompañaban.

–¡Bienvenido, don Guillermo! –me saludaron.

–Este es nuestro cambuche –dijo amablemente, y con extrema suavidad, tomándome del brazo, me introdujo a un tenderete como de tela de paracaídas. Era como un gran pañuelo verde que hubieran echado encima de unas estacas. La cabeza me daba vueltas. Pedí una silla. El hombre se sentó al lado mío en una banca y me acompañó con delicadeza, en silencio. Estuvimos callados largo rato. Después de un tiempo, no sé cuánto, se levantó y al rato volvió contento con un cepillo y crema de dientes que me entregó orgulloso como quien entrega el Premio Simón Bolívar. Yo le agradecí, sin decirle que ya me habían dado esos implementos en la mañana. Volvió a salir, y regresó con una ruana y botas pantaneras como las de ellos. La ruana no me la puse para no mojarla con mi ropa empapada. Me quité los zapatos y las medias que chorrearon agua cuando las exprimí, y metí los pies desnudos y congelados dentro de las botas de caucho ecuatorianas.

En ese momento comprendí que me acababa de convertir en uno de aquellos espantos. Mi aspecto debía ser aún peor que el de ellos y por eso me trataban con tanta piedad. Esa misma noche les puse apodo a los hombres que me salieron a recibir: los Nueve de Colombia. Y al líder lo bauticé “el Putas”.

EL SUÉTER DE LANA VIRGEN

Mientras el Putas me estaba equipando con lo que podía, me di cuenta de que alguien lloraba constantemente. Le pregunté qué pasaba.

–No, no se preocupe don Guillermo. Usted está muy cansado. Acuéstese aquí tranquilo y trate de descansar.

Tenía las nalgas encendidas de ardor, las manos tan hinchadas que no las podía abrir ni cerrar. Me traté de recostar pero no fui capaz. Estaba demasiado cansado, todo era extremadamente insólito y me encontraba muy inquieto.

El llanto seguía en el toldo contiguo. Entonces me levanté y fui a ver qué pasaba. Al asomarme dentro del cambuche, un hombre como de unos 45 años estaba acostado sobre una tarima. Una guerrillera le estaba poniendo una inyección y otra mujer lloraba a la luz de una vela junto al cuerpo recostado. El tipo no se movía. Parecía tan sedado que no reaccionaba con nada. La mujer que lloraba levantó la cara y la luz de la vela me mostró, entre lágrimas y ojeras, un rostro joven y bonito. Le pusieron varias inyecciones, en distintas partes, al pobre hombre que se notaba también joven y muy bien parecido. Después, la guerrillera salió del cambuche sin advertir siquiera mi presencia. La joven volvió a levantar la cara y me observó un rato, impávida, en silencio.

–¿Cómo se llama usted? –me preguntó al cabo de un rato.

–Guillermo Cortés –le contesté mirando al señor.

–¡Bienvenido, don Guillermo! ¡¿Usted es la Chiva Cortés?! –saludó, y después de un rato suspiró largamente–. Le tocará tener paciencia, esto es muy duro. Mire, este es mi marido... Pero, señor, usted está mojado. Venga. ¡Tiene la ropa empapada! ¿Por qué no se cambia?

–No, señora. No tengo con qué cambiarme.

La mujer se levantó despacio, y pensé que iba a abrazar al marido porque se inclinó hacia él. Le metió una mano por debajo de la espalda, le levantó el torso y, sosteniéndolo con el antebrazo, le empezó a quitar con dificultad el suéter. El hombre quedó con el tórax al aire, desnudo. “Está muy amarillo. Debe tener hepatitis”, pensé.

La mujer lo soltó sin ningún cuidado, dejando que al caer se golpeara la cabeza contra la tabla. El marido no se inmutó. Tal vez la guerrillera le había puesto demasiados medicamentos.

–Tenga, se lo tejí yo con lana de las ovejas de la finca –me dijo entregándome el suéter del marido.

Yo no supe qué hacer.

–Don Guillermo, póngaselo. Quítese esa ropa mojada y póngase el suéter de mi marido.

La miré espeluznado, pero ella me colocó el suéter entre las manos con gran suavidad.

–No se preocupe, ese olor se le quita, es el formol que le están inyectando para conservarlo.

Yo me quedé petrificado e instintivamente me eché para atrás.

–No le dejaron mandar el Isordil que necesitaba –gimoteó ella–. Era la medicina que se tenía que tomar para el corazón y ¡míremelo! –explotó en llantos y mocos.

Le puse mi mano ampollada sobre el hombro pero ella me hizo señas de que me fuera, y salí dejando a la señora desconsolada, con su marido amarillo y semidesnudo sobre las tablas. La cama que me había asignado el Putas había sido la cama del muerto. Me estaba poniendo el suéter del muerto cuando entró al cambuche una guerrillera grandota, fea, con el pelo pintado:

–Venga pacá –me ordenó. Yo la seguí a otro toldo. Me preguntó mi nombre y prendió un radio.

–Que se llama Guillermo Cortés –gritó ella por un micrófono.

–Que qué es lo que tiene –le contestó la voz entrecortada del aparato.

–Una camioneta –volvió a gritar ella.

–¿Cherokee especial, Grand Cherokee o solo Cherokee?

La mujer me miró y yo le dije que solo Cherokee.

–Ah, ¿no tiene Grand Cherokee? Y entonces, ¿qué hace ese hijueputa?

–Tengo una compañía de televisión muy quebrada –le contesté.

–Que cómo se llama la compañía.

–CPS.

–Que qué quiere decir esa mierda.

–No, no, no sé –dije sin poder contestar, ni pensar nada. Mi mente ya no daba para más.

La guerrillera decidió que continuaría con el interrogatorio al día siguiente, y me mandó a acostar. Casi sonámbulo me tendí sobre la tabla del muerto con su suéter puesto.

LA ENTREGA DEL RELOJ

Esa primera noche tuve un sueño extraordinario: unos militares iban y venían, entraban y salían de mi cuarto muy atareados, como Pedro por su casa.

Hacía tiempos yo había leído en alguna parte que si uno cambia de posición cuando tiene una pesadilla, el sueño también cambia. Entonces me volteé hacia el otro costado. En ese instante el suéter soltó un olor penetrante que me pateó la memoria y me fui enterando de que no estaba en mi cama. Lentamente recordé con gran angustia lo sucedido el día anterior, y al rato reconocí a la horrorosa guerrillera pelipintada. Esto no era un sueño.

–Venga pacá –me estaba gritando–. Usted se va hoy pa’ otra parte.

Me levanté con la cabeza pesada, como si tuviera un guayabo de esos terribles, y me puse las botas despacio. Me dolía todo. Cada músculo de mi cuerpo ardía como ascua. Temí tener “azote de sapo”. Con un gran esfuerzo me empecé a levantar, la espalda me molestaba mucho, y ya incorporado seguí a la guerrillera cien metros falda arriba por un sendero. Me metió a un cuarto de madera pequeño con una ventana alta, un camastro hecho de tablas y una manta. Ahí me senté a esperar que pasara algo. Como a las cuatro horas un tipo entró de sopetón.

–Deme el reloj –dijo de mala manera, tirando al piso un plato metálico con arroz y unas lentejas hechas casi puré.

–No me vaya a quitar el reloj, no sea mierda. Más bien, le propongo que como voy a salir pronto de aquí yo se lo regalo cuando salga.

–Son órdenes superiores. ¡Démelo!

–Oiga, ya que se lleva mi reloj, al menos deme un radio –le supliqué en tono conciliador entregándole el reloj.

–Pa’ usté eso no está permitido –contestó y salió con mi reloj en su muñeca.

Esa mañana comenzó mi recorrido por 35 cárceles diferentes.

LA ESPESURA

–¿Qué temperatura hacía? –le pregunto a Guillermo.

–Frío, mijita. Es que eso es muy jodido. Yo ahí, solo. Solo y encerrado. Encerrado y pensando.

Resolví tratar de dormir, pero me desperté azorado y con palpitaciones arrítmicas en el corazón. No sabía si ya había dormido día y noche, o si apenas había dormitado diez minutos. Por las rendijas de las tablas se colaba una luz tenue. Traté de analizar si era la luz del atardecer o la luz de un nuevo día y sentí la arritmia aumentar peligrosamente. “No me falta sino que me dé un ataque al corazón”, pensé angustiado. Entonces me senté. Y concentrado le di a mi cuerpo la orden de tranquilizarse. Respiré profundo. Le exigí a mi organismo ponerse de mi lado y comportarse a la altura de las circunstancias. Como corresponde. “A mí no me puede dar nada”, le dije a mi cuerpo, como quien le habla a un niño que no quiere ir al colegio. Me recosté en el camastro de tablas y de pronto me desperté en total oscuridad, sin saber si eran las once de la noche, las dos o las cuatro de la madrugada. Miré por la rendija y creí alcanzar a ver el cielo clareando. Entonces volví a acostarme ya más tranquilo, vendría un nuevo día y tal vez se darían cuenta de que no soy millonario y me soltarían.

Guillermo corta la narración y me mira fijamente. Entonces pregunta un poco en broma:

–Mijita, ¿es que no me piensas brindar nada de comer?

Dejo a Guillermo en la sala y voy a organizar la comida. Pasamos a la mesa. Destapo el vino y empezamos a comer.

–Guillermo, ¿cómo eran las comidas allá? –le pregunto, y acerco la grabadora.

–Más que todo nos daban granos: arroz, fríjoles, lentejas. Y comida enlatada. Poca carne, muy poca.

–¿Hay sexo?

–Sí, sí hay sexo. Alrededor del treinta por ciento son mujeres y las van rotando de unidad. Lo primero que tiene que hacer la muchacha nueva que entra es acostarse con el jefe. Él se la tira por un tiempo y luego se la va dejando a los otros.

–¿Se enamoran de los secuestrados?

–Cierta vez una de ellas se enamoró de uno de los secuestrados y todos le hicimos cuarto para obtener pilas o distintos favorcitos que necesitábamos.

–¿Hay amoríos entre ellos?

–Sí. La horrorosa pelipintada se voló con el jefe y una bolsada de setecientos millones de pesos.

–¿Y tu relación con las guerrilleras?

–Ya te voy a contar. A mí me fue mejor con las guerrilleras por una razón elemental. Las mujeres son tratadas igual que los hombres, cargan el mismo peso, tienen que cocinar la misma cantidad de días, tienen que hacer las mismas guardias, etcétera. Además, se tienen que acostar obligatoriamente con los tipos. Entonces cuando veían a un viejito como yo que les decía: “Ay, mijita, cómo se ve de linda con ese sombrerito”, claro... Guerrilleras o no guerrilleras, a las mujeres les gusta que uno les diga cositas bonitas. Sí. Ellas fueron queridas conmigo, sobre todo la que era mi amor... la Culebrita.

–¿Quién era?, ¿cómo era?, ¿qué pasó? –me abalanzo a preguntar.

–Eso te lo cuento más adelante. Hay campamentos más agradables que otros. ¡Agradables es un decir! Porque uno preso, solo, íngrimo, eso es muy jodido. Un día me dijeron que me tenían que cambiar de ese primer campamento para llevarme a una casa. Entusiasmado agradecí que me fueran a poner en condiciones más cómodas. Pero me empezaron a mover de campamento en campamento durante varias semanas, obligándome a hacer jornadas largas y agotadoras, en las que me tocaba caminar del amanecer al anochecer. Me pasaban de una unidad a otra. Ellos se están moviendo constantemente en grupos de diez personas. Es claro que toda la cordillera está llena de esas unidades. Uno camina completamente desorientado por esos parajes. Te metes por esa espesura en donde los chusques de bambú se enmarañan formando túneles internos, de tal manera que vas penetrando cada vez más profundo. Otras veces caminas entre un verde que ves crecer. Los árboles son tantos y tan grandes que no tienes ni idea por dónde vas, porque no existe la línea del horizonte que te dé una referencia espacial. Tampoco tienes sentido del tiempo porque la luz es siempre tenue en la densidad de la vegetación y no sabes dónde está el sol. Es una extraña situación en la que lo único antinatural y distinto éramos nosotros.

Guillermo toma un trago de vino tratando de alejarse de aquel lugar para volver a la sala prosaica de mi casa.

–Esa naturaleza es extraordinaria, a ti te gustaría mucho conocer eso –me dice.

Ilustración de Santiago Guevara

LA CAJA DE FÓSFOROS

Después de tres meses de andar por la selva, sin detenernos más de tres días en un lugar, por fin vimos una casita en una ladera. Un poco más abajo divisé unos cambuches con prisioneros tomando el sol. Me alegré mucho al saber que tendría compañía.

La casa, de tablones de madera, era alargada y angosta, dividida en cubículos de metro y medio de ancho por dos de largo. Mi cubículo no tenía ventanas, era maloliente y frío. A ese campamento lo llamé “la caja de fósforos”.

–¡Por Dios! No me vayan a hacer esto –le supliqué al tipo que me traía, cuando supe lo que me esperaba–. Comandante, no sea mierda, por lo que más quiera, no me aísle.

–A usted hay que separarlo por órdenes superiores –me contestó el tipo.

Me metieron a la celda, que más parecía una caja de madera, y me senté en la cama de tablas a esperar que pasaran las horas. El viento silbaba por las grietas de la madera, que dejaba colar el helaje. Por mi insuficiencia renal tenía muchas ganas de orinar, de manera que esperé atento a oír al guardia que hacía la ronda. Afuera los eucaliptos gemían cuando los mecía el viento.

–¡Oiga! ¡Señor! ¡Por favor, tengo que salir al baño! –le grité cuando lo oí pasar.

–La salida al “chonto” es en la mañana –me gruñó desde afuera.

Yo no sabía qué era el chonto, pero por el momento mi problema eran mis riñones. No me podía aguantar más, y sin embargo no quería que mi vivienda se convirtiera de ninguna manera en una letrina. Como el piso era de tablas me puse a buscar casi a tientas por todos lados algún listón vencido, hasta que encontré un nudo de la madera al que le hice presión. Con fuerza le di y le di, hasta que el nudo salió como un tapón. Entonces me acosté bocabajo sobre el huequito y engocholando el miembro, con mucha dificultad, por fin pude aliviar la vejiga. Fue una solución parcial del problema porque muchas veces, por más esfuerzos que yo hiciera, se alcanzaba a mojar la madera, de manera que el cuarto comenzó a oler a orines. Esto me indignaba y repelía sobremanera.

Al día siguiente una guerrillera me sacó de la caja para llevarme a eso que ellos llamaban el chonto. Era un lugar no muy lejos, donde habían cavado una serie de zanjas para hacer allí las necesidades.

–Por favor, comandante, ¿se puede voltear? –le pedí a la vieja que, fusil al hombro, me miraba con burla.

La guerrillera se quedó mirándome impávida, y dijo:

–Apúrele que no tiene sino diez minutos.

Entonces recogí las hojas más grandes que encontré en un matorral cercano para limpiarme. Me humillaba tener que hacer mis necesidades frente a una mujer, pero con entereza le di la espalda e hice lo que tenía que hacer entre la zanja, luego tapé con tierra, como hacen los gatos para dejar el lugar aseado. Al voltearme, la guerrillera me seguía mirando con el mismo gesto aburrido y burlón.

LA CÁMARA POLAROID

Debido a mi insuficiencia renal, yo siempre estaba pidiendo permiso para que me dejaran salir a hacer pipí, pero solo por joderme retrasaban la salida. Les rogué para que me dieran aunque fuera un tarro para tener donde mear.

Era terrible: yo, a los 74 años, cagando sin papel para limpiarme, junto a una mujer apuntándome con un fusil. La humillación y la degradación son pavorosas. Al final, uno se acaba acostumbrando físicamente, pero nunca mentalmente.

Estuve allí, en esa caja de fósforos, viendo pasar las horas, los días lentos y planos, y volvían a pasar los mismos días y las mismas horas, semana tras semana, el mismo día que se repetía una y otra vez, y yo siempre esperando que algo cambiara.

Un día me dieron permiso para tomar un baño en la quebrada. El Putas sabe dónde queda ese sitio tan maravilloso, porque él es ingeniero de caminos y siempre estaba orientado. El riachuelo llegaba a una catarata fantástica y uno podía meterse debajo, como en las películas. El agua cristalina formaba un pozo casi azul, bordeado de helechos y sombreado por sietecueros y arbustos silvestres. Ese día estaba metido en ese pozo tan bucólico, oyendo el agua gorjear sobre las piedras cubiertas de lama, cuando se acercó el Chéchere. Este era un comandante bastante amable, al que yo apodé así porque siempre tenía navajas, cuchillos, lupa, compás, brújulas y toda clase de chécheres y güevonadas en el morral.

–¡Abuelo! Vístase y sígame puaquí parriba –me gritó mientras trepaba monte. En ese instante creí entender que me había llegado la hora de la libertad, porque por allá entraban y salían los guerrilleros del campamento. Arranqué a correr a medio vestir, detrás del Chéchere, dejando sobre los arbustos la ropa que había lavado, el jabón de barra y la toalla, el cepillo y la pasta de dientes, todo tirado. El Chéchere llevaba al hombro una “coleta”, que es uno de esos talegos plásticos, lleno de cosas.

–¿Ya me van a sacar? –le grité jadeante al llegar arriba, con una emoción que no podía contener dentro de este viejo cuerpecito.

El tipo se quedó mirando hacia las lejanas montañas sin inmutarse. Volví a preguntar una y otra vez sin que contestara. Al rato llegó el comandante de mi grupo, acompañado de otro al que nunca había visto y que traía una caja. De ella sacaron una cámara Polaroid y entusiasmados empezaron a tomarse fotos. Parados con el fusil, sentados con el fusil a la bandolera, abrazados al fusil y demás posturas siempre con el fusil.

–¡Hombre, esa foto sí que les quedó buena! Tómense otra sentados en ese tronco… yo se las tomo –les decía con camaradería.

–Venga para acá abuelo, quítese el pantalón y la camisa –me ordenó el Chéchere.

El corazón se me fue a los pies y obedecí con gran inseguridad. Me dieron ropa limpia para ponerme y me la puse temblando.

–Présteme las manos –me ordenó.

Los otros dos comandantes se pusieron a abrir con barretones unos huecos en el piso para clavar unas horquetas largas. Mi pecho latía tanto que no podía oír lo que me decían. Yo le tendí las dos muñecas al Chéchere y enseguida me esposó por delante. Un pánico me corrió como electricidad por toda la piel. Esos tipos eran capaces de cualquier cosa. Uno de los otros comandantes continuaba clavando las horquetas en el suelo y el otro me metió un palo largo entre mis brazos esposados.

“La muerte”, pensé, “esta es la hora de mi muerte. Amén, Dios mío”. Cerré los ojos y pedí que el fin llegara rápido.

Entre los tres tipos levantaron el palo al que yo estaba sujeto, dejándome colgado, medio suspendido de las horquetas. Yo comencé a sentir el olor penetrante y pestilente de mi propio terror. No me dolían los brazos, solo sentía el olor de la muerte que brotaba de mi piel como si fuera aceite. Era tan fuerte que me ahogaba en mi propio pavor. Es un olor que no se borra ni se olvida nunca, uno sigue destilando terror mucho tiempo después.

El Chéchere abrió la coleta y sacó un machete. Nuestras miradas se cruzaron y alcancé a ver en un relámpago de segundo su negra alma mientras se reía. Luego sacó una olla y un pollo que cacareó al ver la luz. Con el machete le cortó de un tajo la cabeza al pollo y puso el pescuezo a que escurriera la sangre entre la olla. El pollo siguió aleteando y tratando de escapar sin cabeza un largo rato entre las manos del Chéchere. El pavor me nubló los ojos. Entre viscosidades alcancé a ver que el tipo empapó un trapo con la sangre que había en la olla.

–Vamos a ver si su jueputa familia ahora sí quiere pagar –dijo mientras me untaba de sangre la cabeza y chorreaba la camisa.

Yo gritaba enloquecido. El de la cámara empezó a tomarme fotografías. En medio de esa angustia tan berraca me puse a pensar cómo podía hacer para que alguno de mi familia se diera cuenta de que la sangre no era mía.

–Oiga, Chéchere, no me quedó sangre aquí en el brazo, écheme más por este lado porque eso quedó muy mal –le dije.

Cuando me estaba volviendo a embadurnar, moví las manos sin que se dieran cuenta e hice pistola. Los tipos volvieron a tomarme más fotos, mientras yo hacía el gesto con los dedos.

Apenas acabaron de tomar las fotos me mandaron de regreso para la cajita de fósforos. Al llegar a la quebrada, me zambullí en el pozo y con el jabón de la ropa traté de lavarme a fondo, no tanto la sangre, como el olor del terror. Recogí mis cositas y cuando iba para mi cajita de fósforos pensé que ellos ya habían tenido contacto con mi familia y parecía que no querían pagar, o eso me decían. Yo estaba ante una dualidad absurda: quería que pagaran lo antes posible y al mismo tiempo no quería que les pagaran un centavo a esos hijueputas. “¿Por qué mi familia no me saca de aquí de una vez por todas? ¿Por qué me abandonaron?”, era la pregunta que daba vueltas constantemente en mi cabeza. Yo no sabía si creerles o no. Esa es una de las cosas más infames del secuestro: te ponen a dudar de tu familia, hasta de ti mismo.

El secuestrado no puede hacer nada. Su destino está en manos de la familia. Pero muchas veces las familias pagaban y los secuestradores no entregaban al secuestrado. Yo me preguntaba si sería eso lo que había pasado conmigo. Encerrado en la caja de fósforos y perdido en esos pensamientos, de pronto se me detuvo el mundo en seco:

–¡Mierda! –grité–. ¡Cómo soy de güevón! Estas fotos son polaroids, los guerrilleros las van a mirar y se van a dar cuenta de que estoy haciendo pistola. ¡Me van a cagar!

Esa noche la muerte se sentó a mi lado, en la cama, a acompañarme hasta el amanecer. Ni ella ni yo dormimos de la angustia tan tenaz, esperando a que los tipos vinieran a matarme.

–¿A tu hijo Carlos le llegaron esas fotos? –le pregunto aterrada.

–Sí, pero no se dio cuenta de que yo estaba haciendo pistola. Sin embargo, cuando se las mostró a los del Gaula, ellos sí se percataron de que era un montaje, porque en unas fotos tenía sangre en ciertas partes del pecho y en las otras no.

CAMINO A LA LIBERTAD

Pasaron horas, días, semanas, y durante mucho tiempo viví atemorizado a la espera de que descubrieran que había hecho pistola en las fotos, hasta que un buen día el Chéchere, de punta en blanco, vino a mi cubículo y se paró frente a mí.

–Oiga, abuelo, usted ya se va. Su familia arregló –me dijo el tipo y quedé completamente aturdido–. Entonces lo vamos a llevar a una unidad que tiene más facilidad guerrera para entregarlo. Abuelo, sinceramente espero que no me tenga antipatía, usted sabe que esto se necesita hacer.

Yo no supe qué contestarle. Me quedé sentado sin poder moverme.

–Alístese que estamos que salimos –advirtió al irse.

Cuando estábamos preparándonos para iniciar la caminata, pasó frente a mí una muchacha que tenía un arma nueva y muy distinta a las que usaban normalmente.

–Oiga, mijita, ¿está estrenando arma? Se le ve muy bonita –le comenté contento.

–Sí, es un Galil.

–¿Y eso? ¿Fue que salieron a combatir con el Ejército?

–No, abuelo, es que ayer nos los encontramos y les compramos cinco Galil –me contestó, como la cosa más normal.

A mí eso ya me importaba un pito, y me despedí deseándole suerte. Salí entusiasmando para unirme al grupo que me llevaría a la libertad. El trayecto al otro campamento fue jodidísimo. Varias jornadas horrorosas, unas a caballo o en mula y otras a pie, todas de una dureza espantosa, pero como me llevaban a la libertad yo caminaba lo más rápido que podía y no me quejaba.

“No me dejo joder. No permito que mi cuerpo flaquee. A mí no me joden estos tipos”, se me reverberaba el ego, y entonces yo me subía a la piedra, pasaba el río y no me dejaba joder. Era una reacción de agresividad más que de defensa, y hacía cosas que nunca hubiera podido hacer si no hubiera estado en esas circunstancias.

Una noche llegamos a las once a un sitio donde había una escuela al lado de un galpón de pollos. Los guerrilleros trataron de abrir la escuela para dormir ahí pero no pudieron. Entonces me encerraron en el galpón, donde me hice un nidito entre la caca de pollo, y pasé la noche tratando de dormir entre ese olor que es más penetrante que el amoníaco. Ellos durmieron afuera pero a mí me dejaron entre esa mierda porque me odiaban. Nos odian, a todos los secuestrados.

Al día siguiente salimos a otra jornada. Durante esa etapa tuve la muerte poniéndome zancadilla a cada paso, con el fango que pegado a las botas hacía que estas fueran muy pesadas para caminar por los desfiladeros y barrancos de resbalosos lodazales. Caminamos por muchas horas, sin detenernos, entre la llovizna pertinaz. Gran parte del camino estaba cubierto por árboles y no tenía manera de orientarme para saber si eran las doce del día, o si ya iban a ser las cinco de la tarde. Yo le pedía a no sé quién para que se acabara pronto esa jornada.

–Comandante, por favor, ¿qué horas son? –preguntaba, a sabiendas de que me tocaba rogarle mucho para que me contestara–. Dígame, se lo suplico, no sea cabrón.

–Le digo si deja la roña y le apura –me contestó el tipo emberracado–. Son las diez de la mañana, y hágale que estamos quedados.

Ese día sentí que mi cuerpo no podía seguir adelante: eran las diez de la mañana y yo esperaba que fueran ya las cinco de la tarde.

Los tipos que mandaban a acompañarme me odiaban y les caía en las pelotas que los pusieran a cuidarme porque a mí me costaba mucho trabajo el camino. Caminaba muy lentamente y con gran dificultad. Ellos iban cargados de armas y se desesperaban con mi lentitud. Entonces se adelantaban unos quinientos metros, dejaban el fusil y el morral en el suelo y me esperaban; cuando yo los alcanzaba otra vez se volvían a adelantar. Una y otra vez lo mismo, así durante todo el día y parte de la noche.

Esos tipos son unos berracos en todo: en las caminatas ninguno se cansa ni se queja, hombres y mujeres van cargando cientos de kilos en armas y utensilios. Cuando llegábamos al sitio escogido para acampar, generalmente al lado de una quebrada, los tipos se atareaban armando los campamentos. Unos empezaban a tumbar árboles con las motosierras, hacían burros sobre los que aserraban tablas para levantar las tarimas en las que dormían, y montaban en un dos por tres unos teatricos para recibir las instrucciones que les daban por radio. Otros armaban cambuches con esa tela maravillosa de paracaídas que se podía doblar en unos ataditos pequeños y livianos; cortaban y clavaban estacas y palos para armar lo que ellos llamaban casa. Y en el tiempo libre hacían cartucheras y cinturones con cuero y plásticos. Es impresionante, tienen toda una industria de supervivencia colgada al hombro. Verdaderamente son unos berracos para eso.

Una noche, dos de esos muchachos que siempre estaban juntos, y que eran los más duros conmigo, me estaban haciendo la casa. Yo estaba derrengado del cansancio y ellos estaban haciendo mi cambuche con desgano. Cuando el jefe de grupo pasó, yo le dije:

–Tocayo –se llamaba William y era uno de los pocos que de vez en cuando me hablaba–, mire, estos niños no me están haciendo bien la casa.

El tipo sacó el machete sin decir palabra, cortó los palos y me tendió el cambuche en un minuto.

–Muchachos, en todo caso gracias, todos estamos cansados –les dije para limar asperezas–. Afortunadamente, el tocayo me arregló esto, porque, ¿ustedes se imaginan, con esta noche tan fea, este pobre viejo durmiendo entre el barro?

–Y usted qué cree, viejo hijueputa –me contestó uno de ellos–. ¿Cómo cree que nos parió mi mamá, a mí y a mi hermano? Pues entre el barro, viejo hijueputa. En cambio a usted lo parieron en una clínica de la burguesía –escupió las palabras con el odio más sincero y profundo.

Y tenía toda la razón. Afortunadamente por ahí andaba la Culebrita, y solo verla pasar me alegraba el día. Tú sabes: uno se aferra a lo que pueda ayudarle a sobrevivir.

Ilustración de Santiago Guevara

LAS LUCIÉRNAGAS

Terminamos de comer y mientras recojo los platos de la mesa le pregunto a Guillermo quién es la Culebrita.

–Después te cuento. Es que me acordé de algo que me gustaría que sepas:

Mi comandante, en un momento dado, se llamaba Yamid. Este tipo fue uno de los guerrilleros más amables y humanos que conocí allá. Claro que, aunque este Yamid era buena persona, de todos modos era el jefe y como tal le tocaba, por ejemplo, entrar al toldo durante la ronda nocturna y hurgarme la cara con la luz de la linterna hasta verme despierto. Él hacía este tipo de cosas, no por mala persona, sino porque allá eso es así. Así les enseñan y así les toca hacer.

Estando en uno de esos campamentos donde me tenían aislado como siempre, tirado en medio de la selva dentro de una carpa, una noche salí a mirar el cielo y a pensar, a dar una vuelta antes de acostarme. Mejor dicho, a seguir pensando, porque en todo el tiempo que estuve allá no hice nada más que pensar. Era una noche opaca, sin luna. Apagué la linterna y cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, una cantidad inmensa de lucecitas se prendieron y apagaron sucesivamente en el aire oscuro. Llenaron poco a poco la noche entera. Yo estaba absorto, admirando el baile fascinante de las luciérnagas en esa noche fulgurante, cuando se me acercó Yamid, y nos pusimos a hablar.

–Óigame, comandante, ¿estas luciérnagas son siempre así de brillantes y grandes, o esta noche están especialmente luminosas?

–No. Siempre son así, ¿por qué?

–Mírelas. ¡Y la cantidad que hay! Son una maravilla –le dije, y le eché un cuento de cuando yo era chiquito. En alguna finca de mi niñez me quedaba encantado viendo las luciérnagas, y les pedía permiso a los mayores para quedarme despierto y tratar de coger una.

–Parece que sigue siendo chiquito. Tal vez sus papás le dieron ese permiso pero yo no se lo puedo dar –me contestó con sorna, y me mandó a dormir.

Esa noche fue reconfortante. Después de tanto tiempo de no hablar con nadie, o de hablar y que nadie me contestara, esa pequeña conversación me hizo sentir humano otra vez.

A la noche siguiente, cuando Yamid vino a hacer la ronda me entregó un frasco de Nescafé vacío. Yo lo miré sin entender de qué se trataba.

–¿Y esto, comandante? –le pregunté desconcertado.

Yamid soltó una carcajada y se fue, sin dar explicación alguna. Yo lo seguí con la mirada por si se volteaba y me daba algún indicio del significado del frasco, pero se metió a un cambuche sin mirar atrás. Estaba a punto de abrir el frasco para tratar de descubrir el misterio, cuando de pronto resplandeció intensamente entre mis manos. ¡La cosa más asombrosa! Era como tener un manojo de luces de Bengala fosforescentes. Ese gesto de Yamid me llenó de alegría, de confianza en el ser humano, y de esperanza en que tal vez pudiera aguantar el cautiverio.

Entusiasmado, miré el espectáculo dentro del frasco. Me acordé de esas bolas de cristal que uno volteaba y la nieve caía lentamente sobre un pueblito tirolés en pleno invierno. Esa noche me fui a acostar contento y puse el frasco a mi lado para poder verlo. Al principio las luciérnagas me hicieron una compañía impresionante. Las miré un largo rato dando vueltas, subían y bajaban dentro del frasco, prendiéndose y apagándose. Hasta que me produjeron un profundo sentimiento de tristeza. Comprendí que ellas y yo estábamos en la misma situación. Las luciérnagas eran mis prisioneras. Salí del cambuche, alcé el frasco a lo alto y le quité la tapa en medio de la noche. Ellas, poquito a poquito, fueron saliendo a la libertad. Traté de seguirlas por el cielo nocturno pero se mezclaron con el aire estrellado.

LA CULEBRITA

La Culebrita fue una mujer maravillosa para mí. Bonita y guapa: cargaba más peso que todos, andaba más que cualquiera y a sus veinticuatro años era una berraca.

Empecé a coquetearle porque era fascinante. Entre más la conocía más me gustaba y más alegría me daba verla. En las caminatas yo recogía florecitas, y le decía que ellas querían decir que la amaba porque eran seis. A ella le gustaba que yo le coqueteara.

Fue una gotica de luz en medio de ese mierdero. El apodo se lo puse porque pintaba maravillosamente y se había tatuado ella misma una culebra muy bonita en la mano. Era una dura.

En esos días nos detuvimos por una semana y yo estaba alegre porque al parecer mi familia había pagado y me estaban sacando del secuestro.

–¿Por qué no seguimos? Yo quiero llegar a mi casa pronto –le pregunté a la Culebrita.

–Por el momento no podemos, los “chulos” nos están rodeando para impedir que nos entren víveres.

–Y entonces, ¡nos jodimos!

–No. No se preocupe –me dijo sonriente.

Efectivamente no había motivo para preocuparse. A los tres días entraron mulas hasta las tetas de víveres.

–¿Y esta vaina? –le pregunté a la Culebrita.

–Ay, abuelo, eso es fácil: ellos nos rodean y nos toca salir a negociar para que nos dejen entrar los víveres. Esta vez nos salió un poco más caro que otras. Eso depende del chulo.

Una noche, en uno de esos campamentos, nos quedamos solos los dos. Los guerrilleros temen que uno se acerque a ellos. Siempre ponen una distancia. Siempre están recelosos, piensan que uno los va a asaltar. Ese día le pedí a la Culebrita que se quedara un ratico conmigo y nos pusimos a hablar.

–Mija, Culebrita, ¿tú por qué te metiste en esta vaina? –le pregunté.

–Yo vivía con mi mamá y mis dos hermanas en un pueblito cerca de La Dorada. Mi mamá trabajaba en un bar sacando de su propio cuerpo el sustento pa’ la casa. “Arriendo el local por horas”, nos decía mi mamá a risotada limpia, “pero cuidao se les ocurre a ustedes metersen en este trabajo tan berriondo. Más que suficiente con una puta en la casa”. Pero abuelo, para que entienda por qué pasó lo que pasó, tengo que contarle primero lo que le voy a contar. Por esa época, mi mamá tenía un querido y lo llevaba por las noches al rancho. Los dos se metían unas borracheras tremendas, y cuando mi mamá no quería tomar más, él se iba para la pieza con ella. El problema era que él, antes de llegarle a mi mamá, se entraba primero a la pieza donde yo dormía con mis dos hermanas. Yo tenía catorce años y mis hermanitas son menores. El cucho violaba a alguna de las tres y después se largaba a dormir la borrachera a la cama de mi mamá.

–Culebrita, ¿por qué permitían que eso pasara?

–No podíamos hacer nada.

–¿Y tu mamá por qué dejaba que hiciera eso?

–La pobre llegaba tan cansada de su trabajo... Lo que quería de su compañero era tomar un rato tranquila con él y que le dejara descansar el cuerpo en su día libre. Pasó que un día la guerrilla llegó al pueblo y uno de los muchachos se interesó por mí. Me gustaba porque era papito y tenía mucha educación. El muchacho era querido y le conté lo del cucho de mi mamá. “Estoy que no aguanto más”, le dije. “Cuando se arrima a mi catre, me toca aguantarme las ganas tan berracas de vomitar mientras me clava, pero cuando está en esas con mis hermanitas me dan ganas es de matarlo, porque uno hasta se aguanta esa porquería, pero los pobres angelitos no tienen por qué sufrir esa joda”. Y él me respondió: “Esa es una razón de peso para tomar una decisión definitiva. La solución es muy fácil”. Por las tardes, cuando salíamos a pasear, el muchacho me enseñó a manejar su revólver. Un día llegó el cucho muy tomado como siempre y nosotras nos fuimos a acostar. Mi mamá y el tipo se quedaron tomando un rato más, hasta que sentí al cucho entrando en nuestra pieza. Esa noche no había luna y estaba muy oscuro. El cucho se fue derecho para el colchón de mi hermanita, yo me quedé quietica haciéndome la dormida. Oí cuando se bajó la bragueta, a mí me dio un escalofrío por toda la espalda. Y cuando se estaba quitando los pantalones, saqué el revolver de debajo de mi almohada. Me senté en la cama, apunté reteniendo el aire como me habían enseñado y le propiné seis tiros limpios sobre el cuerpo. Se sacudió igual a como se sacudía cuando nos clavaba. El muchacho me estaba esperando afuera, me fugué de la casa con él y así fue que me uní a las Farc. Aquí llevo cinco años desde eso –me dijo la Culebrita con risita picarona que se le explayó por esa boca tan fascinante.

LAS GRANADAS

En uno de tantos campamentos en los que no se me permitía tener relación con ser humano alguno, pero sí podía salir al chonto, yo caminaba constantemente para un lado y otro por los lugares permitidos. De aquí al árbol y vuelta.

Del árbol al chonto y de nuevo al cambuche. Iba por un camino y me devolvía por el otro. A veces, saliéndome de la ruta, me asomaba un poquito a espiar a los guerrilleros.

Estando de Sherlock Holmes, un día me di cuenta de que uno de los guerrilleros siempre madrugaba para salir al pueblo a comprar víveres y dejaba encima de su cama tres granadas. Resolví seguirle la pista y constaté que se iba como a las seis de la mañana y volvía antes del atardecer.

El primer día, me acerqué peligrosamente al campamento de los guerrilleros y nada pasó. El segundo día, alcancé a entrar un paso al campamento y me devolví. El tercer día entré cuatro pasos, y así... hasta que un día entré hasta el fondo del campamento sin que se dieran cuenta y cogí una granada. Salí de ahí a toda velocidad, espantado del susto, y me devolví a mi cambuche. Ya sentado en la cama, me seguía palpitando el corazón a toda velocidad y la granada me sudaba en la mano.

“¡Mierda! ¡No tengo dónde esconder esta vaina!”, pensé. Tenía que hacerlo rápidamente y en el cambuche no había cómo encaletarla. En cualquier parte donde la pusiera estaría expuesta a que la vieran los guerrilleros. En esos días me estaba molestando una rodilla y por eso me habían dado una venda para fajarla.

Sin tener dónde esconder la granada, mi única alternativa fue quitarme la venda, encajarme la granada y vendarla bien apretada a la rodilla. En ese momento, me sentí el tipo más sagaz del mundo. Di algunos pasos y la granada estaba firmemente aferrada a la rótula. “¡Eureka!”, grité feliz. “¡James Bond es un patinchao frente a mí!”.

Yo no lo podía creer. El plan lo había craneado y llevado a cabo a la perfección. Radiante, me recosté en la cama a sentirme orgulloso de mí mismo, y pasados algunos minutos empecé a sentirme incómodo con la situación. “¿Y ahora qué hago con la granada?”, pensaba. “Si se me explota y me vuela la pierna, aunque mi familia pague por mí, me quedo sin pierna. Si me suicido con la granada para salir de una vez por todas de esta mierda, estoy seguro de que estos hijueputas no van a dejar saber que estoy muerto y de todas maneras van a cobrar la plata del secuestro”. Por momentos me ponía más y más nervioso. “También puedo llamar al comandante y le digo que si no me dejan salir, hago explotar la granada y volamos todos por el aire. O mejor, puedo echar la granada al cambuche de ellos, mato a varios y en el desorden me vuelo”. Esa solución, hasta el momento, era la mejor, aunque recapacité con terror al caer en cuenta de que no me podía escapar porque no conocía el camino de salida.

Aterrado, sin poder encontrarle una solución al asunto, decidí ir a dar una vuelta al aire libre para despejar la cabeza. Con la granada bien amarrada a la rodilla, salí orondo, muy tieso y muy majo, como Rin Rin Renacuajo, a dar mi caminata. A los doscientos metros empecé a sentir que la venda se aflojaba y paré de caminar. Uno de los guardias pasó en ese momento al lado mío; aterrorizado, di algunos pasos más y me puse a mirar un árbol, haciéndole creer que había algo en el tronco que me interesaba sobremanera. El guardia se paró cerca de mí y también se puso a mirar el árbol con interés. La respiración se me detuvo por algunos segundos. Sentía la punta de la venda suelta sobre la pantorrilla, no podía perder más tiempo. Sin siquiera mirar al muchacho, con la rodilla estirada, tiesa, para que la venda no se siguiera soltando, di media vuelta y apoyando únicamente el talón pude llegar de vuelta a mi cambuche con la granada de fragmentación a punto de caerse.

“Mierda, ¿seré güevón? ¿Y ahora qué diablos hago con esta puta granada?”. Me quedé varias horas tendido sobre las tablas, mirando al techo sin saber qué hacer. Por fin recordé que muy cerca de mi campamento habían talado un árbol enorme, cuyo corazón se había podrido dejando un tronco hueco. Me quité el vendaje y salí con la granada en la mano a buscar el tronco. Tenía como un metro treinta de alto y dejé caer adentro la granada, con la mayor suavidad posible, haciéndola resbalar tronco abajo. Por el sonido que hizo al tocar fondo, calculé que el hueco del tronco era bastante profundo. Aliviado, ya sin la granada, me fui a deambular por los caminitos, como hacía normalmente. Sentía un gran alivio al poder caminar sin esa granada fajada a mi rodilla.

Después me fui para mi cambuche a descansar y me trajeron el almuerzo: garbanzos y arroz. Cuando salí al baño, vi pasar a unos guerrilleros que iban de afán y caí en cuenta de que el dueño de las granadas estaba por llegar. “El tipo se va a dar cuenta de que le falta una”, recapacité con terror y me devolví afanado a mi cama para pensar. “Cuando vea que le falta, va a venir a buscarme y yo ya no la tengo para defenderme o amenazarlo, ni tampoco para devolvérsela. ¡Qué angustia! Tengo que devolverle la granada antes de que llegue del pueblo”.

Caminando afanosamente me dirigí al árbol talado. Metí la mano dentro del tronco pero no llegué al fondo. Miré a todos lados para constatar que nadie me estaba viendo, y volví a hacer el ensayo hundiéndome hasta el hombro, y tampoco alcancé a tantearla. El fondo estaba bastante más abajo y yo no alcanzaba a llegar. Tenía que sacarla a como diera lugar.

Con gran dificultad, hice rodar una piedra grande hasta el tronco. Me subí en ella y me metí dentro del tronco hasta la cintura. Olía a hongos fermentados y estaba oscuro. Mi mano tocaba allá abajo cosas blandas, algunas movedizas y húmedas, otras babosas. Temí tocar tarántulas y escorpiones. La granada no estaba. El olor me sofocaba y tuve que salir a tomar un poco de aire. Me volví a embutir en el tronco y revolví otra vez con la mano en ese caldo de cultivo hasta que por fin la palpé. Salí del tronco con los pelos parados, llenos de musgo y objetos extraños: parecía uno de esos peces disfrazados con algas que filma la National Geographic. Sin importarme ya nada, me fui directo a la cama del guerrillero y devolví la puta granada.

Los días pasaron y el asunto no pasó a mayores, parecía que no se habían dado cuenta de mi robo. Pero algo pasaba.

–¿Por qué me tratan tan duro ustedes? –le pregunté días después a una guerrillera cuando me trajo la comida.

–¡No sea tan güevón, abuelo! Usted nos iba a volar a todos con la granada que nos robó.

Guillermo suelta la carcajada cuando recuerda estos momentos de tanta tensión, pero a la vez un poco ridículos: