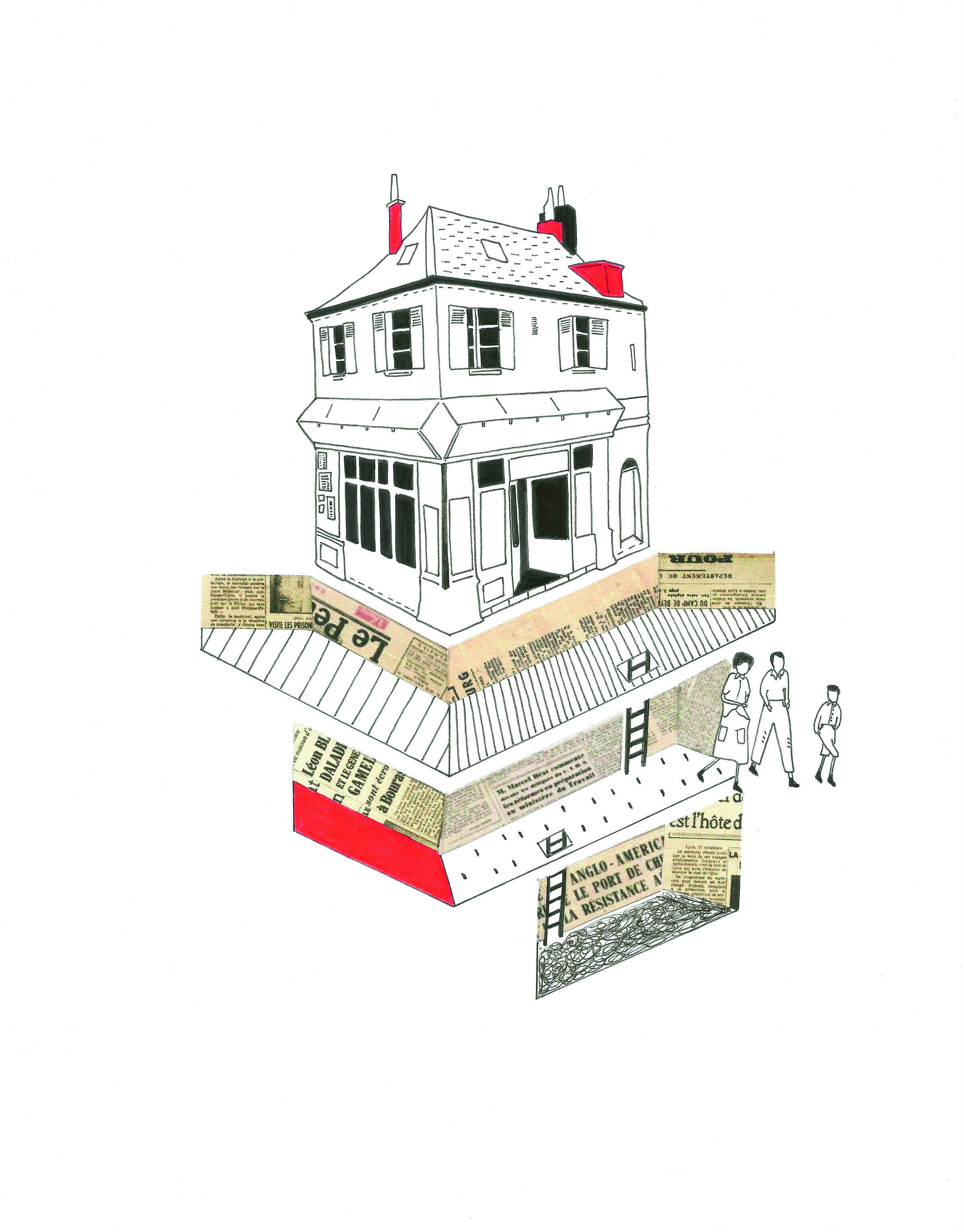

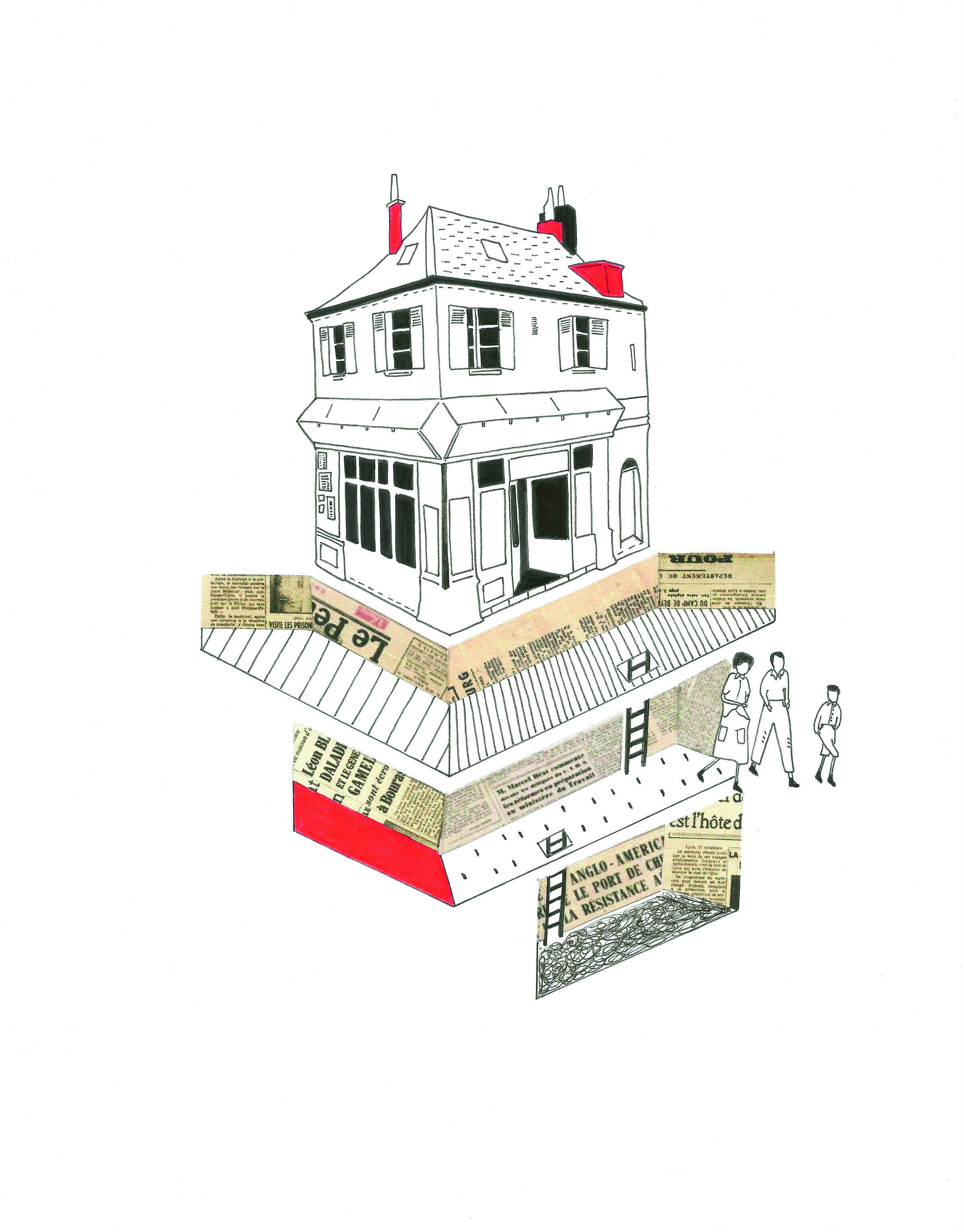

© Ilustración de Paula Niño

El señor Dufour ha muerto y su muerte nos obliga a tomar decisiones. Que no hayamos visto su cuerpo no cambia las cosas. Al contrario, evita un golpe para la moral del grupo ahora que tendremos que arreglárnoslas solos. No ha sido una sorpresa. Lo habíamos notado débil, lo que era apenas natural para su edad, y alguna vez hablamos de lo difícil que sería cuidarlo si llegara a enfermarse. También es posible que los boches lo hayan atrapado. Dufour había aceptado protegernos desde el principio y no iba a delatarnos ahora, pero Lellouche dice que ningún ser humano tiene la imaginación tan desarrollada como un torturador. Dufour nos había hablado de perros y de una plataforma donde el detenido tenía que estar de pie durante horas sin moverse para evitar tocar unos cables electrizados. Por intermedio de él hemos sabido del mundo desde que los boches prohibieron los periódicos en francés. Conocer cómo iba avanzando la guerra y si algún día alguien la iba a ganar era para mí la necesidad fundamental; para el resto del grupo la necesidad elemental era la comida. En eso dependíamos del señor Dufour, que también sacaba a los que se iban muriendo. Ocho hasta ahora. El último fue Weizmann. Los medicamentos que el señor Dufour trajo de una farmacia donde creyeron la historia de que él era el enfermo no bastaron para detenerle el vómito con sangre y los dolores de estómago.

Ahora que el señor Dufour ha muerto, al menos uno de nosotros va a tener que aprender a mentir y con la primera mentira tendrá que conseguir comida para siete personas.

Lellouche:

Ahora que Dufour no va a volver, tendremos que salir. Salir significa caminar escondiéndose de las patrullas alemanas. Si tenemos suerte, la caminata será de un par de calles. Si no, de algunos kilómetros antes de que haya que robar, conseguir un arma y abrir fuego para seguir avanzando. Hace unos años, cuando éramos más jóvenes y más fuertes y sobre todo cuando éramos más, esa marcha habría sido el comienzo del viaje para llegar a un lugar seguro. Sabíamos que de nuestro pueblo ya no hablaba nadie, pero a los gitanos les habían otorgado Madagascar y dos reservas en América. Dufour dijo que estaban en Argentina; aunque alguna vez mencionó Uruguay. Esa fue una de las primeras fallas de memoria que le notamos. Si lográbamos llegar a esas reservas, terminarían por recibirnos. Un pueblo perseguido no podría negarse a darnos asilo. Lo propuse una sola vez. Podríamos seguir la ruta hacia Bretaña. Conocía la región y sobre todo conocía a los bretones y sabía que, a pesar de que Francia e Inglaterra hubieran capitulado décadas atrás, nos ayudarían a llegar al Atlántico. Dufour me detuvo en medio de mi explicación. “Cada vez que camino hasta el bulevar Sebastopol, tengo que pasar un punto de control. No creo que me dejen pasar si llevo trece judíos bajo mi abrigo”. La idea de salir en grupos pequeños tampoco lo convenció. Suponía que si uno de ellos era capturado, vendrían por el resto. Los demás aceptaron esa razón; yo no, pero no insistí. Ahora que nadie tiene fuerzas tendremos que luchar por el pedazo de pan que volveremos a pelear al día siguiente. Dufour no va a regresar. Se ha aburrido de nosotros o de todo este tiempo en el que su vida no puede haber sido mucho más que ocuparse del que debe ser el último grupo de judíos sobre el suelo francés. Bajo el suelo francés. Puede que, al igual que yo desde que supe que su sótano ya no sería un refugio temporal, él también lamentara la tarde en que Cohen y yo llegamos a ofrecer un nuevo modelo de lámparas al joven propietario del bar que funcionaba en el 7 ter de la Rue de Paradis.

Cohen:

No recuerdo si Dufour me llamó porque vio un anuncio o porque algún amigo mío o de Lellouche visitó el bar y le habló de dos conocidos que habían montado una sociedad de iluminación decorativa. Bajamos a revisar el sótano. Lo había imaginado como una de esas piezas que sirven de cava familiar, pero tenía por lo menos cincuenta metros cuadrados. Dufour dijo que era el primero de tres niveles subterráneos. “Podría acondicionar un depósito”, dije, “una bodega en pleno centro de París es buen negocio”

Y habría que instalar iluminación en los tres niveles.

“O podría construir un refugio antibombas en caso de que las cosas empeoren”, dijo Lellouche. En ese momento era una broma. No pudimos convencerlo de instalar la iluminación, pero compartíamos un café de vez en cuando. Nunca cayeron bombas sobre París ni las cosas empeoraron hasta el año siguiente.

Lellouche:

Cohen había enviudado poco antes de que nos hiciéramos socios en una empresa de iluminación que comenzaba a prosperar en el momento en que todo París pareció ponerse de acuerdo para no tener tratos con gente como nosotros. Ese clima precedió a la ocupación y a la placa obligatoria en la puerta de nuestro local, que era al mismo tiempo la casa de Cohen. Eso fue en septiembre. El toque de queda fue obligatorio en marzo. En mayo, las convocatorias. A partir del 7 de junio debíamos ponernos la estrella de sheriff. Recibí las tres que me dieron pero me negué a llevarlas hasta finales de julio. Messuich visitó la oficina por esos días. Dijo que se iba al sur, a Clermont-Ferrand. Estaba casado, tenía un hijo pequeño y dos lugares de sobra en su auto. De eso quería hablarnos. “Esperemos unas semanas antes de dejar todo”, dijo Cohen, “Francia tiene que reaccionar”.

Volvimos a verlo el 19 de julio, dos días después del Jueves Negro. Los rumores de que una segunda gran redada iba a ocurrir en cuestión de días no paraban. El movimiento de la gente que empacaba me hizo notar que aún quedaban familias judías en las calles alrededor de la Rue Lamartine. “Lo que pasa es que se han estado escondiendo”, dijo Cohen, “desde que empezó el toque de queda solo salen en la noche”.

Dufour también había escuchado los rumores sobre la redada que acababa de pasar y la que estaba por venir, y había llamado a Cohen para decirle que podría esconderlo en su casa por unos días, una oferta que me extendía. Esconderme en el sótano de un bar de la Rue de Paradis o quedarme cuidando los papeles de la empresa y los materiales que guardábamos en la oficina me daba igual, pero no habíamos dejado partir a Messuich, y ahora él y su familia no tenían a dónde ir. Dufour dijo que nos acomodaría en el sótano mientras pasaba lo peor. Smolak, un polaco con aspiraciones de escritor que administraba una tienda de instrumentos musicales entre la Bastilla y la Place des Vosges, llegó a casa de Cohen a las seis. Messuich le había hablado de la cava donde podríamos escondernos. Junto a su mujer siguió nuestro auto en motocicleta a lo largo de unas calles pero los perdimos casi llegando a la Gare du Nord. Desde que nos dimos cuenta de que ya no nos seguían esperamos cinco minutos. Un auto detenido por más tiempo habría llamado la atención.

Cohen:

Lellouche dijo que si los esperábamos más tiempo íbamos a llamar la atención y le dio a Messuich la orden de partir. No volvimos a ver a los Smolak, pero en la cava encontramos a Sueid, a Roger Wagra y a Alain Ktorza. Alain conocía al señor Dufour solo de paso, pero había recibido una llamada como la que me había hecho a mí. Weizmann llegó al día siguiente. Después, Stepenko y Charbit. Éramos once y dormíamos en colchones extendidos en el primero de los pisos subterráneos. Cuando llegaron Ziegler y la señorita Kiesman, que trabajaba en una fábrica cerca de la Porte de Choisy, Dufour decidió abrir el acceso al segundo sótano.

Lellouche:

Clara Kiesman fue la única de su familia que escapó. A sus padres y sus dos hermanos los subieron en los trenes directos a Drancy. Parece que hubiera sido hace tanto tiempo, Drancy, pero la estación estuvo en servicio hasta hace diez años. Luego construyeron un complejo habitacional para las familias de los alemanes. Dufour nos mostró fotografías recortadas de un periódico. Clara no lloró cuando las vio. Estaba tranquila al saber que ya nadie pasaría por el centro de detención, aunque fuera porque ya no había judíos a punto de ser expulsados hacia los campos de trabajo en Polonia y Ucrania. Los franceses y los alemanes se felicitaban del éxito del sistema de cuotas. En los mejores años se había llegado a treinta mil personas embarcadas en los trenes. Esa era la estadística que había escuchado Dufour. Si me lo hubieran preguntado antes de su desaparición, yo habría dicho que gracias a él conocíamos todo acerca del mundo exterior, pero ahora que no está tendría que decir que gracias a él no sabemos casi nada. O que tenemos datos inútiles. Sabemos que en la década de los sesenta los ingenieros militares alemanes construyeron una autopista alrededor de París para proteger la ciudad, pero no sabemos cómo llegar a las puertas que permiten atravesarla; vimos los billetes que Berlín impuso a Europa cuando terminaba el siglo, pero no sabemos qué puede comprarse con uno de ellos. Si la detención de Dufour fue imprevista, aún debe haber dinero en la casa, pero el primero que salga puede terminar en un almacén queriendo pagar un pan con un billete que le serviría para comprar diez libras de carne.

Habrá un primer explorador. Un primer grupo. Que Cohen no será parte de él parece claro. Se cansa cuando camina y si alguien se acerca aunque sea a ofrecer ayuda no vamos a saber qué decir. Tuvimos todo el tiempo del mundo para aprender alemán. Dufour habría podido enseñarnos, aunque decía que ya tenía suficiente con tener que hablarlo en la calle. O Weismann. Habría sido el explorador ideal. Ahora tendremos que comprar alimentos sin hablar, sin saludar siquiera para evitar el francés tan mal visto en público y sobre todo tan sospechoso. No fue hasta esta mañana cuando se me ocurrió que a lo mejor si la señora Messuich entra a un almacén con su segundo hijo y señala lo que quiere, podría pasar desapercibida. Está vieja. Débil como todos. Nada le cuesta fingir que además está enferma y es sordomuda.

Cohen:

Lo primero será el olor. Si el señor Dufour está muerto al otro lado de la segunda puerta, el olor terminará por llegarnos. Esa es una razón para salir antes de que los vecinos lo noten y avisen a la policía o a los boches. Lellouche lo encontrará muerto junto a las escaleras. Imagino al señor Dufour con el brazo extendido hacia la palanca con la cual debía abrirse la doble puerta del túnel. No habría tenido tiempo de decirnos nada, pero cuando al sonido de la puerta no siguiera el de sus pasos entenderíamos que algo había ocurrido. Subiríamos como ahora vamos a hacerlo. En los pisos superiores el señor Dufour hizo a lo largo de los años tantos cambios como nosotros hicimos en los sótanos. No debe quedar mucho de ese bar donde pasamos las primeras noches luego de que llegamos para escondernos. Jugábamos cartas o tomábamos cerveza belga o vino de mala calidad, pero sobre todo fumábamos. Aunque las persianas de los ventanales estaban cerradas, un par de veces tuvimos que saltar para regresar al sótano porque alguien golpeaba a la puerta. El señor Dufour se valía de una cojera que con los años se le volvió real para justificar su tardanza en abrir. Lellouche y yo éramos siempre los últimos en bajar y a veces tardábamos tanto que el amanecer nos alcanzaba bajo la forma de las líneas horizontales que atravesaban las persianas cerradas. Cuando murió Messuich (pero no en el momento mismo sino después de las formalidades sentimentales) se me ocurrió que, al bajar al sótano por última vez, hubiera querido saber que pasaría un tiempo (¡un tiempo!) antes de que volviera a ver la luz. Habría hecho una ceremonia o algo. En lugar de eso Lellouche y yo bebimos junto al señor Dufour una botella de whisky que, barato y todo, se había convertido en el tipo de cosas por las cuales los hombres podían terminar yéndose a los golpes en la calle. Ya había amanecido, pero no miré por la ventana. El señor Dufour bajó al sótano a las seis de la tarde del día siguiente. Yo seguía durmiendo. Su “los boches estuvieron aquí” pareció el preludio a una petición de evacuación. A la señorita Kiesman los ojos le quedaron cubiertos de un muro de agua listo para desmoronarse; lo mismo le pasó a la señora Messuich. Pero en lugar de echarnos, el señor Dufour nos pidió que por un tiempo no subiéramos a la casa “Tienen micrófonos para escuchar a través de las paredes y patrullan todo el tiempo”. Dijo “¿entendieron?”, y su signo de interrogación sonó como un portazo.

Lellouche:

Para evitar que los micrófonos nos detectaran, durante los siguientes meses subimos por turnos, siempre en silencio y siempre de noche. La gran redada final fue en el verano del 44. Los alemanes sabían que había familias escondidas en los sótanos del Marais pero los primeros que pasaron fueron los gendarmes franceses, que por la tarde entregaron volantes en las salidas de las estaciones de metro. Invitaban a denunciar a los judíos y pedían documentos a los que caminaran con el paso temeroso de los clandestinos. Para evitar sabotajes en las vías, los alemanes usaron camiones en lugar de trenes para transportar los detenidos hasta Drancy. Los primeros camiones salieron al anochecer y apenas subiendo por el bulevar Sebastopol se cruzaron con los bulldozers que giraban en Beaubourg. Dufour no había presenciado el momento en que caían las primeras casas, pero la gente que lo había visto, que era mucha porque medio París asistió a la demolición del barrio judío, estaba de acuerdo en lo fácil que se desmoronaban las casas cuando los bulldozers se atacaban a ellas. Los alemanes se fueron apenas terminaron su trabajo y los gendarmes, que se ocuparon de buscar entre los escombros, no encontraron más que cinco cuerpos en una cava al final de la calle.

Cohen:

Fue luego de la rafle del Marais que con Charbit, Wagra y el señor Dufour construimos el túnel y su puerta doble, invisible desde el exterior. Lellouche tenía razón cuando decía que si algo llegaba a ocurrir en los pisos subterráneos no íbamos a poder salir, pero el peligro estaba afuera y, gracias a la construcción, si los boches encontraban la primera puerta, no imaginarían que había una segunda tras el depósito de los trastos del bar. Cada día el señor Dufour bajaba la comida por ese túnel y también por allí entró los materiales con los que convertimos un rincón del segundo piso en una pieza que servía de toilette y sala de baño. Por ese túnel sacó los escombros que resultaron cada vez que agrandamos o modificamos los pisos bajo el suelo. “En Londres no son solo los judíos, allá todo mundo vive bajo la tierra”, decía el señor Dufour para animarnos, mientras instalábamos una iluminación amarilla que nos permitía liberarnos de esa idea de luz blanca de hospital. Luego levantamos tabiques para separar las habitaciones. Una cama no habría cabido, pero el señor Dufour logró entrar una docena de tablas planas para que al menos los Messuich, que ocuparon el nivel más bajo, no tuvieran que dormir en colchones sobre el suelo. Inglaterra capituló el 8 de mayo del 45. El señor Dufour siempre repetía la fecha. Al día siguiente, Estados Unidos aceptaba un pacto de no agresión con la Europa germánica, que ahora era toda Europa, mientras los boches encontraban a trece judíos en un sótano de un pueblito cerca del río Glâne y como castigo masacraban a sus setecientos habitantes.

Después de eso las noticias de lo que pasaba afuera fueron espaciándose. Las cosas se estabilizaban; para nuestro mal, pero se estabilizaban. Como una nueva ejecución, en la que solo cambiaba el nombre, daba lo mismo que la anterior, las temas dejaron de venir de la calle. Ahora hablábamos de lo que teníamos enfrente. Samuel, el hijo menor de los Messuich, había empezado a pintar. Ktorza había adquirido la tos que años después terminaría por matarlo.

Lellouche:

Todos culparon a Clara, pero ella solo había encontrado en el colchón de Cohen el refugio que hubiera podido encontrar en el de Wagra o en el mío. Habíamos pasado juntos varias noches hablando hasta tarde; pero ella tenía esa virtud del insomnio que podía compartir más con Cohen que conmigo. Así que junto a él le llegaba ese amanecer de mentiras representada por las luces encendidas. Cuando hasta Cohen terminaba por dormirse, Clara trabajaba en figuritas de madera que hacía con los pedazos que sobraban de los trabajos para acondicionar el sótano. Dejó de hacerlo cuando nació su hijo. No es que yo pensara que todo el esfuerzo de construir tabiques para dividir en habitaciones el segundo piso subterráneo había servido solo para que Clara y Cohen se acostaran sin que nadie se diera cuenta, sino que lo único que no podía ocurrir en nuestro refugio era que naciera otro niño. Ktorza y los Messuich quisieron verlo como una señal de esperanza, de que pese a que los alemanes se vanagloriaran de una Europa occidental judenfrei –eso nos contaba Dufour–, aún nacían los que en algún lugar refundarían nuestro pueblo. No podía compartir el optimismo; ese nacimiento a escondidas era una prueba de que ya no nos quedaba la fuerza de salir a luchar para que esos niños pudieran ver la luz del mundo. Ni la muerte de Hitler y el ascenso de Von Choltitz, que tenía fama de simpatizar con Francia, ni el exilio de Von Choltitz y el ascenso de Lothar Matthäus y muchos años después de un tal Schumacher, que autorizó las reservas en América para los gitanos, cambiaron las cosas. El hijo de Clara no solo no aprendió a hablar, sino que ni siquiera podía seguir las rutinas de ejercicios a los que la señora Messuich y Charbit nos obligaban a diario para combatir la fatiga que nos producía el encierro.

Cohen:

Hemos logrado desmontar la primera de las puertas y decidido que Lellouche, la señora Messuich y su hijo mayor serán los primeros en salir. Es posible que los boches sepan que estamos aquí nada más al cruzar la segunda puerta del túnel. Es posible que apenas al atravesar la puerta de la calle, Lellouche reciba el disparo que uno diría ha esperado todos estos años en los que ha querido ser el héroe. Si no lo recibe, volverá por los Messuich y los tres saldrán. Yo había dicho que el hijo de la señorita Kiesman debería salir con ellos. Aunque él no hable, demostró su fortaleza cuando fue necesario forzar las cerraduras de la primera puerta. Lellouche ha dicho que su aspecto llamaría la atención. Es su manera de decir que no luce normal, pero qué sabemos cuando a fuerza de vernos entre nosotros hemos llegado a considerar que lo normal es esta palidez que ni siquiera se ha hecho más notoria en los que se mueren. Solo Wagra estaba más pálido el día que el señor Dufour tuvo que sacarlo. Lellouche fue el último en hablar con él. No supimos las palabras que se cruzaron, pero todos suponen que entre ellas estuvo el nombre de Clara Kiesman. Si esa muerte terminaba la guerra que parecía a punto de comenzar en los cien metros cuadrados bajo tierra que son el mundo, solo podíamos no buscarle consecuencias. Por eso nadie insinuó que la señorita Kiesman habría preferido que el muerto fuera Lellouche. No habló mucho en semanas, como contagiada del silencio de su hijo, pero terminó por volver a hacerlo. Después del nacimiento del segundo hijo de los Messuich, cuando ya madame llegaba a los cincuenta años, el señor Dufour comenzó a traerles a las dos unas píldoras que los boches entregaban a las mujeres francesas para que no quedaran embarazadas.

Lellouche:

Dufour tenía miedo. Ese miedo de quien sabe que de sus acciones dependen otras vidas. Hace tiempo habríamos podido salir, intentar la expedición que comenzará cuando logremos forzar la segunda puerta del túnel. Mi idea, y Cohen está de acuerdo, es bajar por calles secundarias hacia Les Halles. La geografía de las ciudades puede cambiar, pero las estaciones de tren y los viejos mercados siguen en su lugar. Más allá de eso las descripciones de Dufour no bastan para saber lo que es la ciudad después de los Nuevos Grandes Trabajos. Nos habló tanto y sin embargo apenas puedo imaginar el barrio de los dirigentes en Neuilly, el Arco Germánico y las trece columnas que en Champs-Élysées rinden homenaje a las trece victorias que definieron la expansión del imperio alemán. A la muerte de Hitler, Von Choltitz le hizo construir una estatua gigante en la placita que le da el pecho al río en la punta de la Île Saint-Louis. A la muerte de Von Choltitz, Lothar Matthäus, el mismo que lo había exiliado, ordenó una escultura colosal con su figura en la Rue de Rivoli. Con seguridad el que vino después, Schumacher, le hizo construir al anterior una estatua gigante y él mismo también tendrá su homenaje cuando le llegue la hora. Pero no podemos esperar a que Schumacher muera para salir; porque somos siete y las provisiones, por mucho que las racionemos y por mucho que hagamos para evitar que se pudran, no van a durar más de una semana.

Cohen:

Hemos desmontado la segunda puerta. Lellouche dio el primer paso hacia la sala. Lo seguí mientras la señora Messuich y su hijo se quedaron en el túnel. No dejaban de preguntar qué estaba viendo. No veía nada. Pensé que habíamos salido en medio de la noche y las ventanas del bar estaban cerradas del todo, pero luego pude ver por las rendijas esa claridad de los amaneceres tardíos en los días de diciembre. Estábamos en invierno, aunque mis cuentas me decían lo contrario; era evidente por el frío que se sentía en el salón, en contraste con la temperatura insoportablemente constante del sótano. “Si es invierno, el cuerpo del señor Dufour aún no habrá empezado a pudrirse”, pensé, pero el cuerpo no estaba por ninguna parte. El joven Messuich preguntó algo sobre ese aire frío.“Tienen micrófonos que pueden escuchar a través de las paredes”, dije. Era la misma frase que el señor Dufour nos había dicho alguna vez, antes de que él naciera. Ningún ruido venía de afuera, Lellouche abrió la puerta apenas girando la manija. Nadie esperaba del otro lado con un fusil en las manos. Supe que cuando regresara al sótano iba a tener que disimular el entusiasmo para evitar que todos salieran corriendo. Quise darle a Lellouche un abrazo de buena suerte, pero me limité a una palmada en el hombro. Repetí el gesto con la señora Messuich y con el joven, quien al cruzar la puerta me pareció que por fin había crecido. Regresé al sótano diciéndole a los demás: “Ahora hay que esperar”, mientras sentía cómo mis ojos difícilmente se volvían a acostumbrar a la luz artificial.

Lellouche:

Las luces estaban encendidas y se escuchaba el agua corriendo en cada baño contiguo a la calle. Algunas personas salían ya de sus casas, sin sombrero a pesar del frío. El letrero de la esquina seguía diciendo “Rue de Paradis” sin la correspondiente traducción alemana que yo había imaginado y que tampoco tenía la vía que se alejaba en el sentido opuesto, la Rue de la Fidélité. Fue en esa esquina donde vimos a varios policías empujando a cuatro negros hacia un furgón y pidiendo documentos a otros transeúntes de piel oscura. Regresar sobre nuestros pasos habría sido tan sospechoso que ni siquiera tuve que decírselo a los Messuich. Si algo nos pasaba, nadie podría advertir a Ziegler y a Clara que debían permanecer fieles a la regla de supervivencia gracias a la cual Dufour había podido protegernos todos esos años: evitar la gente y las calles.

Pasamos junto a los policías aguantando la respiración, pero ellos nos ignoraron. Al parecer, tras la eliminación de los judíos, las autoridades tenían otras prioridades. Al doblar la esquina, el viento arrastró un arrume de periódicos hasta mis pies. Lo levanté sorprendido por los titulares en francés. ¿No había dicho Dufour que los alemanes habían impuesto su idioma en la Francia sometida? La respuesta debía estar al interior de esos mismos periódicos. Seguí mirando en esas páginas las novedades de una Europa incomprensible hasta que en la esquina superior leí una fecha muy lejana a la que no alcanzaba a dar crédito. Mis manos temblaron y dejaron caer el papel al suelo. Tantos años. Toda una vida. Quince vidas. Todo ese tiempo nos había pasado por encima.

Al otro lado de la calle había una bandera francesa cuya palidez solo podía deberse a llevar años ondeando bajo el sol con el tenue orgullo de las guerras ganadas gracias a brazos ajenos. En el local vecino, una vitrina muy iluminada ofrecía artículos deportivos, balones, guantes, cascos, junto a las imágenes de dos atletas con mandíbulas cuadradas. En la chaqueta roja de uno de ellos estaba escrito el nombre “Michael Schumacher”. Junto al otro rostro, en un papel amarillento y arrugado, se leía sobre el césped de una cancha de fútbol: “Lothar Matthäus”.

Por esa calle había pasado cada semana Dufour para ir a buscarnos comida en el mercado de Les Halles.

Cohen:

Rusia, el único país que habría podido hacer frente a los boches, resistió durante casi cincuenta años. El comandante del Ejército Rojo, el general Kasparov, firmó la capitulación en el 88, pero Dufour no me lo dijo hasta dos años después. Quería protegernos de la desmoralización que representaría esa noticia. Esa fue una de las razones por las que nunca se los dije tampoco a los demás. La otra era que si se enteraban de que el señor Dufour nos había mentido durante dos años, creerían que nos había mentido antes. Entonces habrían querido irse, correr hasta hacerse matar por los boches y causarle al señor Dufour el dolor de saber que su esfuerzo de años había sido inútil. Tal vez Dufour habría bajado a la casa bajo la casa y se habría encerrado a pasar el resto de su vida lamentándose por lo ingratos que habíamos sido con él, que nos había salvado, que había hecho tanto por nosotros.«

ACERCA DEL AUTOR

En 2013, ganó el Concurso Nacional de Cuento de la Universidad de Antioquia con 'El sol es siempre igual'.