Visita no guiada a la Academia de Platón

Al parecer, las agencias de viajes aún no han comenzado a explotar al máximo el potencial de esa rareza ñoña y aventurera que podría llamarse de manera vergonzante “turismo filosófico”. Una joven adepta a esta práctica se expone a las vicisitudes que implica buscar las huellas materiales de algo que habita en el mundo de las Ideas.

POR Viviana María del Mar Castiblanco

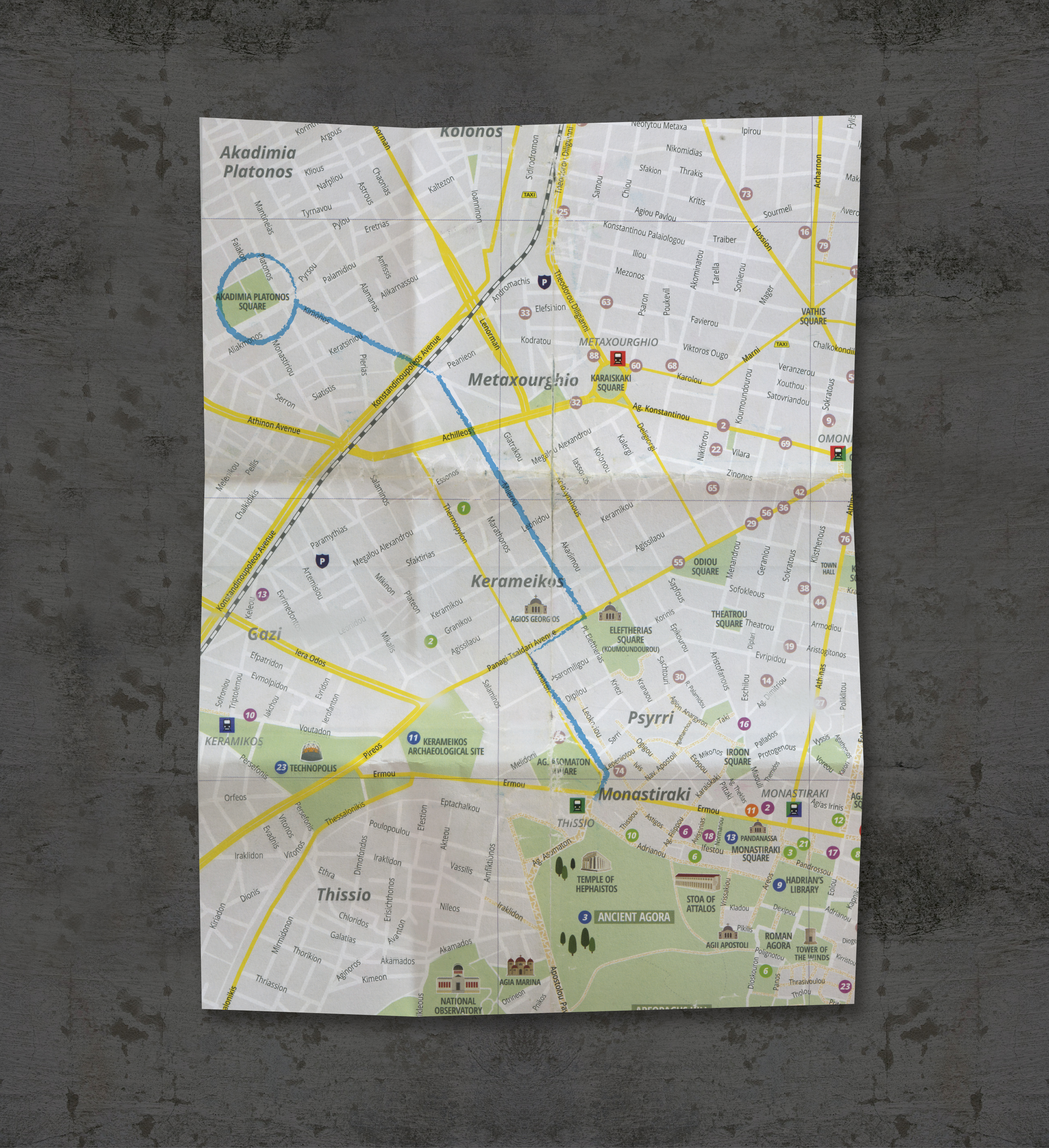

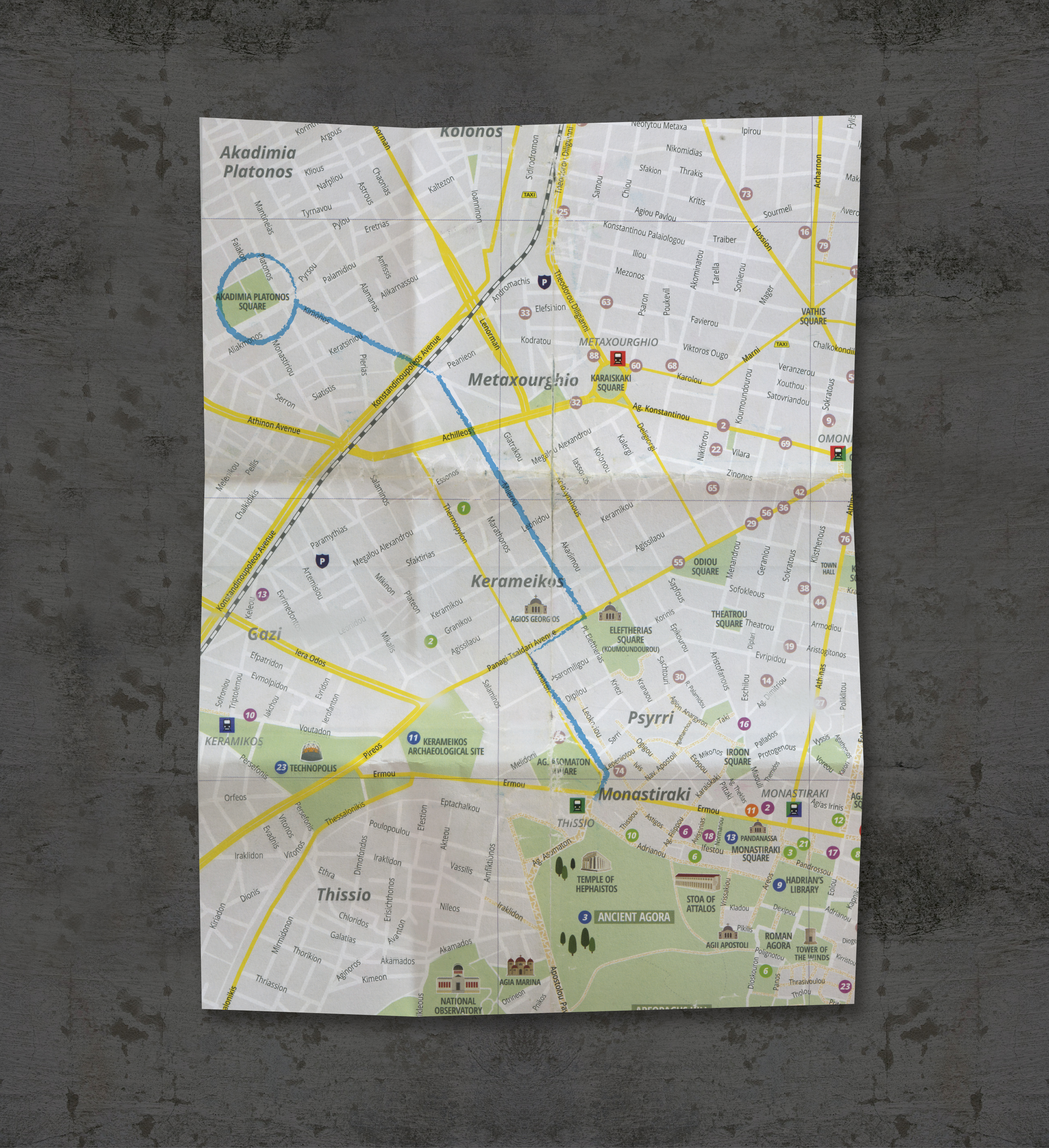

© intervención de Marcianita Barona sobre mapa de greekguide

Llevaba más de una hora caminando por las calles de Atenas. No sabía dónde estaba y no tenía cómo saberlo. Preguntar siempre ha sido para mí la última opción, pero estaba sola, mi teléfono se había descargado y me encontraba en el margen del mapa que llevaba conmigo. Me llené de valor y le pregunté a la cajera de un pequeño Carrefour si sabía dónde estaba la Academia de Platón. Ella me miró con extrañeza y me dio a entender en griego que no hablaba inglés y que, si no iba a comprar nada, por favor dejara avanzar la fila. Los griegos no son siempre las personas más amables del planeta, y la antipática respuesta me hizo sentir aún más perdida y vulnerable.

Febrero de 2016. Acababa de terminar séptimo semestre de filosofía, el primero de mi intercambio. Desde el comienzo de la carrera en la Universidad Nacional, sentada en una incómoda silla, rodeada de paredes blancas grafiteadas, había sentido cómo Platón y Aristóteles cambiaban mi vida. La ilusión de la Grecia Clásica me alcanzó de nuevo en medio del eterno invierno alemán. Ingenua o infantil, quizá hasta cursi, sentí la necesidad de emprender el viaje. Como tal vez les pasa a los fans que amanecen a la espera de un concierto o a los seguidores del fútbol que hipotecan la casa para ir a un Mundial, me endeudé para caminar por las mismas calles que mis ídolos filosóficos habían recorrido veinticinco siglos atrás, aun sabiendo que tendría que lavar platos todo el verano para compensarlo.

Marzo de 2016. Después de almorzar había salido del barrio Monastiraki con un mapa turístico precario, determinada a encontrar los restos arqueológicos de la Academia de Platón que, según Google, se conservan en un parque contiguo a la calle Platonos, no muy lejos del pintoresco vecindario ateniense donde me encontraba. Había verificado y, efectivamente, al noroccidente de la calle mencionada aparecía una zona verde con el nombre “Akadimia Platonos Square”. Supuse que se trataba del parque. El mapa se cortaba justo en ese punto que está fuera de los límites del área turística. Decidí ir a pie: aún era temprano, la distancia no parecía tan grande y mi presupuesto no admitía otro medio de transporte. Mi teléfono tenía poca batería para poder llevar conmigo la ruta digital, así que simplemente marqué el camino en el mapa impreso y con gran emoción comencé mi excursión.

A cada paso, el paisaje cambiaba conforme me iba alejando del centro histórico y las atracciones turísticas para adentrarme en la cotidianidad de la ciudad: ruidosa, un poco contaminada, agitada y absurdamente real. Las dificultades comenzaron cuando definitivamente salí del territorio apto para turistas: de un momento a otro, las traducciones en caracteres latinos se borraron de las placas que indicaban los nombres de las calles. Tuve que echar mano de los escasos dos niveles de griego antiguo que tomé en la universidad para poder ubicarme a medias.

Después de infinitas vueltas y desvíos finalmente di con la zona verde marcada en el mapa. Pequeña, de barrio, con una iglesia en medio y una placa conmemorativa en griego a un costado. Alcancé a descifrar que el lugar rendía homenaje a un hecho más bien reciente, no sabía cuál. Allí no estaban los restos arqueológicos de la Academia. Este prosaico paisaje estaba muy lejos del cliché griego y más aún de mis expectativas de encontrar huellas vivas de lo que allí ocurrió hace tanto tiempo.

Hacia el siglo IV a. C. en los suburbios de Atenas había un jardín público, nombrado en honor al héroe Akademos. Dentro del recinto, delimitado por un muro, había templos, estatuas y sepulcros de atenienses ilustres. En ese lugar, Platón poseía una pequeña parcela donde a partir del año 387 a. C. comenzó a recibir a quienes querían aprender de él: así fundó la Academia de Atenas, la escuela filosófica con mayor tradición en Occidente.

Antes de su clausura definitiva en el año 529 d. C. por parte del emperador Justiniano, quien se dedicó a acabar con todos los centros educativos considerados paganos, la Academia atravesó varios períodos que vieron surgir ideas filosóficas tan importantes como diversas, y también estudiantes ejemplares, entre ellos Aristóteles. En ese entonces la filosofía era mucho más integral, de modo que el aporte de la escuela –que puede considerarse la primera universidad de Occidente– a lo que hoy llamamos matemática, geometría y astronomía también fue bastante significativo.

Es bastante probable que en otras civilizaciones se estuvieran cociendo paralelamente ideas tan o más potentes, pero la Academia de Platón es símbolo de todo lo que su nombre engloba en nuestra tradición: conocimiento, ciencia, educación, intelecto... un sentimiento que Rafael supo plasmar en La escuela de Atenas, hermoso e icónico fresco –que, por supuesto, también corrí a buscar en la Ciudad del Vaticano–.

De ahí mi afán por encontrar ese lugar, aunque no fuera mi principal preocupación cuando resolví visitar Grecia. De hecho, debo admitir que Aristóteles siempre fue mi favorito y que la filosofía antigua no es mi especialidad; pero el deseo de hacer este viaje superaba cualquier sueño americano o europeo. Así que aproveché que estaba en Europa para saltar del país que ha visto nacer a algunos de los filósofos más grandes de la historia, a la cuna misma de la filosofía occidental.

No considero, sin embargo, que esto último sea del todo correcto; decirlo así implica desconocer la vasta tradición que permeó la cultura helénica. En otras palabras, sería suscribir el llamado “milagro griego”. Lo que sí es innegable es que Atenas es la capital mundial de la filosofía en términos históricos. Cerca de la Acrópolis está el pórtico que fue sede original del estoicismo; más allá, la prisión donde Sócrates pasó sus últimos días hasta que bebió la cicuta; en la misma zona se encuentra el lugar donde los oradores se dirigían a los atenienses, y cerca de ahí tuvo que hablar algún sofista como Gorgias. Y en el Ágora había más filósofos queriendo fastidiar a los demás. Adicionalmente, había varios salones para banquetes, y en alguno de ellos debió nacer el amor platónico. Un poco más lejos, cerca del actual Parlamento Helénico, estaba el Liceo de Aristóteles. Y toda esta tradición se recoge en la Academia de Platón: el ícono por excelencia de la filosofía antigua.

Esa suerte de turismo filosófico me jaló hacia la capital griega. “Turismo” es una palabra que me incomoda, y verla determinada por el bello adjetivo “filosófico” me produce escozor. Pero no encuentro una forma más apropiada de definir lo que iba a hacer. En griego antiguo existe una palabra, agalma, que en su sentido original denotaba aquellas imágenes que, más que meros objetos materiales, eran dignas de adoración. Por lo general, estatuas de deidades, cuyo carácter divino se debía a que el dios estaba en ellas de alguna manera. Es curioso cómo tantos años después seguimos teniendo una concepción similar respecto a las reliquias arqueológicas. Ese sentimiento describe un poco la obsesión por las ruinas que define el turismo contemporáneo. Pero yo soy una filósofa groupie y por eso buscaba más que ruinas. Solo imaginarme pisando los mismos lugares que, teóricamente, alguna vez recorrieron Platón y Aristóteles me llenaba de una emoción indescriptible. Lo que perseguía era el “espíritu divino”, no tanto de una época, sino de unos personajes concretos, y del lugar donde “nació” la filosofía.

Era una primavera nublada y lluviosa en Atenas. Parecía que la estación que le han atribuido al clima eterno de Medellín tenía más que ver con los cielos turbios de Bogotá. Ya había recorrido la mayor parte del camino y el lugar no podía quedar muy lejos. Al menos tenía la certeza de que lo encontraría por la estrecha y comercial calle Platonos. Mi optimismo se desvaneció rápidamente: había caminado unos diez minutos y ni un solo parque o monumento había aparecido en mi camino. Iba muy atenta, como siguiendo un camino marcado con migas de pan. De repente, en una esquina encontré una señal. ¡Por fin! Se trataba de una escuela de taekwondo con un letrero azul enorme donde se leía en griego Akadimia Platonos. En ese momento no sabía que no solo esa academia de patadas voladoras y la plaza, sino todo ese sector de la ciudad recibía el nombre de “Akadimia Platonos”; un barrio cualquiera, de cualquier ciudad del mundo, con su iglesia, su parque, su “academia” de taekwondo y su Carrefour. Por eso asumí, sin más, que el nombre de la escuela de artes marciales indicaba que muy cerca de allí tenía que estar lo que mi terquedad de turista filosófica no se resignaba a dejar pasar; una obstinación que quizá me había velado un poco la visión respecto al resto de la ciudad.

Cuando llegué a Atenas descubrí una ciudad bastante diferente al resto de las capitales del Viejo Continente. Ruidosa, un poco contaminada y sucia, no muy ordenada y con un tráfico pesado, solo tres líneas de metro y rutas de bus indescifrables. Pero a la vez, con ese encanto de las grandes metrópolis que no paran nunca, vibrante y llena de gente joven. Por eso, lo primero que pensé fue: Atenas es la “Bogotá europea”. Pero claro, en tierra caliente, con mar y monumentos antiquísimos y ruinas en cada esquina.

Mi “tour filosófico” comenzó precisamente entre las veintitrés ruinas catalogadas como las principales atracciones turísticas de la ciudad según el mapa que me dieron en el hostal. Con la mayoría de estos lugares ya estaba familiarizada: pasé dos días encerrada en mi apartamento planeando el viaje; armé un minucioso itinerario en el que, por supuesto, estaban la Acrópolis y el Ágora Antigua. Mientras me preparaba, jamás se me ocurrió buscar específicamente lugares relacionados con la filosofía; simplemente asumí que la encontraría de forma evidente en todas las piedras, y no solo en las que conseguí en el mercado de las pulgas y que tenían forma de Platón, Aristóteles y Epicuro. Mi primera gran sorpresa fue ver que en las recomendaciones del mapa no se mencionaba la filosofía ni por equivocación.

La primera parada fue el Museo de la Acrópolis, donde reposan todos los ornamentos y figuras sagradas que solían estar en los once monumentos que conforman la Acrópolis, junto con otras piezas relevantes del período clásico –al menos las que pudieron ser recuperadas tras siglos de guerras, saqueos y desastres naturales–. Todos ellos han sido restaurados e incluso pintados nuevamente con sus colores originales, así que la visita valió la pena. No obstante, de filosofía nada, salvo algún busto ocasional que resultaba siempre ser una réplica.

Al día siguiente fui a la Acrópolis, ya había visto bastante en el museo. Me sorprendió el corto tiempo que toma recorrerla por completo, no tanto lo poco que hay en ella: un montón de piedras, bien limpias y pulidas, que representan el pináculo de la cuna de la civilización occidental. La Acrópolis es la parte más alta de la ciudad, donde se reúnen templos, santuarios y teatros, cuyo punto culminante es el Partenón, templo dedicado a Atenea.

En algunos otros casos “monumento” es mucho decir. Algunos de ellos son solo restos, cuya forma original debe recrear la imaginación del visitante.

Y eso es la Acrópolis.

Quizá estoy siendo terriblemente injusta con mi descripción: encontrarse con un templo que sigue en pie y funcionando con el peso de casi dos milenios de historia, tiene algo de sublime. Algo que probablemente las entidades gubernamentales y los empresarios patrimoniales comprenden mejor que nosotros los filósofos.

Respecto a mi preocupación inicial, ni en los precarios carteles informativos ni en las guías turísticas del parque se hablaba de filosofía. Concluí, no obstante, que no había mayor razón para ello. Estaba en territorio de dioses, de lo divino. Los que querían explicarlo todo estarían más abajo, lejos de los dioses, pero teniéndolos siempre en la mira. Lo más sensato para mi propósito era volver a la tierra, donde los hombres: al Ágora.

“Ágora” significa mercado, pero también asamblea, la asamblea del pueblo. El Ágora fue el equivalente heleno de lo que a este lado del mundo se conoce como plaza principal, pero con una relevancia mayor. Allí pasaba de todo: además de mercado fue un centro religioso, económico, político y judicial; adicionalmente, en el Ágora se congregaban los ciudadanos en asamblea para debatir sobre asuntos importantes. Y no tan importantes, pues allá también se la pasaba Sócrates, yendo de un lado a otro y jodiéndole la existencia a quien encontrara mal parqueado.

¡Casi que no! Me tomó más de lo que esperaba, pero mi viaje comenzó a dar frutos filosóficamente relevantes: en un rectángulo contorneado por piedras en el piso encontré un cartelito que, palabras más palabras menos, decía: “Sócrates estuvo aquí”. Es indescriptible la felicidad que me produjo saber, o al menos creer, que estaba pisando el mismo suelo que alguna vez pisó un tipo cuya existencia algunos ponen en duda. Es bastante paradójico, por no decir ridículo: por un lado, de repente la existencia de Sócrates en ese lugar ya no podía ponerse en duda a causa de un cartelito y yo me sentía llena de certezas; por otro, ¡era un mercado!, todo el mundo regó sus pasos por ahí en algún momento. Aunque suelo jactarme de mi racionalidad, en ese momento yo misma estaba casi adorando una divinidad. Sentía mi existencia sustentada por la suya y hasta le atribuía el poder de inspirarme para hallar un tema decente de tesis. Pero, ¿qué más daba? Sócrates había estado ahí y yo también.

El Ágora es otro compendio de piedras casi bidimensional que mi imaginación hizo encajar con las descripciones e imágenes de los carteles. Y eso fue todo, no más menciones a filósofos. Caí en cuenta de mi obstinación y abrí lugar a las evidencias. ¿Realmente qué estaba buscando? Cada prueba de realidad me invitaba a asumir que estaba en una ciudad del siglo XXI, cuya relación con el pasado era más cercana a los folletos que a los Diálogos y cuya faceta más excitante, al menos eso veía en este punto, estaba más cerca del mundanal ruido que de cualquier cosa afincada en el conocimiento.

La decepción era obvia, pero el motivo no tanto. ¿Hasta qué punto puede la filosofía ser representada físicamente? La desconfianza de Platón en lo material se fundaba en el carácter mutable de las cosas, sujetas al tiempo y al devenir: los cuerpos se pudren, las rocas se deshacen, las plantas se marchitan y Atenas fue destruida varias veces. Pero lo verdadero es eterno y la filosofía pretende ser verdadera. Es tan complicado el asunto que incluso la verdad no puede expresarse del todo mediante el discurso, que es temporal. ¿Cómo es posible, entonces, hallar el amor a la sabiduría representado en un par de piedras a las que el tiempo arrebató su significado original? Podemos ver en ellas reflejado el espíritu de una época, como en la Acrópolis, ¿pero de la filosofía? En todo caso, para mermar el descontento que me produjo entender que la filosofía no era parte de los principales atractivos turísticos de la ciudad, resolví que valía la pena intentarlo de nuevo. Pero si quería encontrar algo interesante, tendría que dejar de ser turista y empezar a indagar por mi cuenta. Así decidí ir en busca del espíritu de Platón.

Dentro de las murallas de la ciudad, en lo más alto, se encontraba la Acrópolis. Más abajo estaba el Ágora, representante de la esfera pública que vio nacer la democracia; allí se enaltecían la vita activa, los asuntos públicos y la política. Fuera de la ciudad y de lo público, había un lugar para la vita contemplativa: filosofía, intelección, educación; hoy representado en lo que desde la distancia parece un parque de yonkis atenienses, ancianos con perros y turistas confundidos, como yo. Inmenso y atestado de árboles frondosos, esconde ruinas entre una maleza tan alta que podría encubrir cualquier ilegalidad.

Caminé derecho por la calle Alexandrias, que se intersectaba con Platonos en la academia de taekwondo, hasta encontrarme de frente con el parque. Había hileras de ruinas pétreas que me recuerdaban el Ágora. El corazón me latía con fuerza, era real, ¡había encontrado la Academia! Junto a una zona de juegos infantiles, había unos cuantos carteles informativos que lo confirmaban. Algunas de las ruinas, se leía en inglés, efectivamente pertenecieron a la Academia de Platón; unas líneas abajo podía leerse que la mayoría de escombros que había en el parque hicieron parte de un gimnasio y una palestra. En ese punto, no había certeza de qué era qué. Esto podría ser un Bodytech, aquello una galería de arte, por acá un templo ancestral y por allá una estación de Transmilenio.

A diferencia de los demás sitios arqueológicos que visité, allí no había barreras o guardias vigilando que uno no tocara las piedras. Es más, vi a algunos niños saltando sobre ellas. Poder tocar las ruinas hacía la experiencia más real; ya no me sentía en un recinto sagrado, sino en un lugar que alguna vez fue habitado por humanos, como yo. Seguí avanzando hacia el corazón del parque, hasta toparme con un área cerrada por una malla metálica. A través de esta vi unas cuantas ruinas mohosas a un nivel inferior del suelo, casi cubiertas por la maleza y rodeadas de basura. Junto a ellas se alzaba un oxidado letrero, y aunque ya no estoy segura si estaba en griego o en inglés, sí recuerdo la idea central que comunicaba: ¡Al fin estaba ante los vestigios exactos de la Academia de Platón!

Un lugar totalmente descuidado, olvidado e insignificante. Los artificiales esfuerzos por protegerlo con la malla solo lo hacían más lamentable. Y el hecho de que esta tuviera agujeros tan grandes como para ser atravesados por un adulto, sumado a la soledad del lugar, lo convertían en un parque de felices adolescentes fumadores de marihuana. No pude evitar recordar que una vez en San Agustín –el parque arqueológico colombiano con nombre de filósofo medieval– vi unas vacas tomando agua de un sarcófago indígena.

A diferencia del Ágora o del gimnasio mismo –que tampoco está en buenas condiciones–, el aspecto era realmente deplorable. Resultaba imposible hacerse una idea de cómo habría sido la construcción original. No había información alguna aparte del cartel y, sobra decirlo, tampoco guías o turistas por ahí.

Luego de una peregrinación que duró más de lo esperado, ahí estaba yo, con un poco de culpa y decepción, viviendo una experiencia de lo divino, de lo sublime. De ningún modo Platón, sus estudiantes o sucesores erigieron la Academia como agalma; de hecho, fue más una secta que un lugar específico. Esas piedras sucias y mohosas, desde la mirada ilusionada de una fan, encarnan de cierta manera la filosofía clásica, pero no en un sentido místico sino más humano. Es como estar frente a la tumba de alguna leyenda: en ese momento deja de ser leyenda, un nombre abstracto, para convertirse en un hombre o mujer real que nació y murió; comienza a existir realmente para nosotros, aunque no lo podamos ver o tocar. Y aunque no estaba ante una tumba, constatar que existe el lugar fundado por el Platón real –y no por el que firma los libros de Gredos– fue una experiencia extraordinaria.

Mi imaginación trabajaba intensamente para poderme hacer una idea del lugar. Ya no estaba frente a piedras limpias y pulidas, en un lugar en el que ni siquiera sentía la confianza suficiente como para sacar mi cámara. (La precaución no valió de nada. Días después, durante el mismo viaje, me la robaron, despojándome de todas las fotos de esta excursión). Pero la sensación sobrecogedora era incluso superior. Lastimosamente lo que otrora fue tan grande, en la vida práctica de la ciudad solo da nombre al barrio y un baño a los perros. Claro, en el corazón de la ciudad se encuentra la moderna Academia de Atenas, el centro de investigación más importante del país cuyo edificio es un atractivo turístico. Pero no es lo mismo, eso no es una agalma. Si bien lo sublime de este “monumento” está más en los ojos del observador que en lo observado, al menos no tenía que hacer fila, moverme al ritmo de los grupos de turistas con cámara al cuello, pagar una entrada y hacerme campo entre los selfie sticks. Podía simplemente quedarme un largo rato y contemplar. Hasta que lleguara la noche, por supuesto. A esa hora ya era demasiado peligroso.

ACERCA DEL AUTOR

Es parte del equipo editorial de El Malpensante. Actualmente cursa la maestría en filosofía de la Universidad Nacional.