El cuarto estado de la materia

El plasma se comporta alternativamente como un gas, un líquido o un sólido. En esta oportunidad, es el único lazo que la autora conserva con sus compañeros del departamento de física de la Universidad de Iowa, luego de que sus vidas quedaran en suspenso.

POR Jo Ann Beard

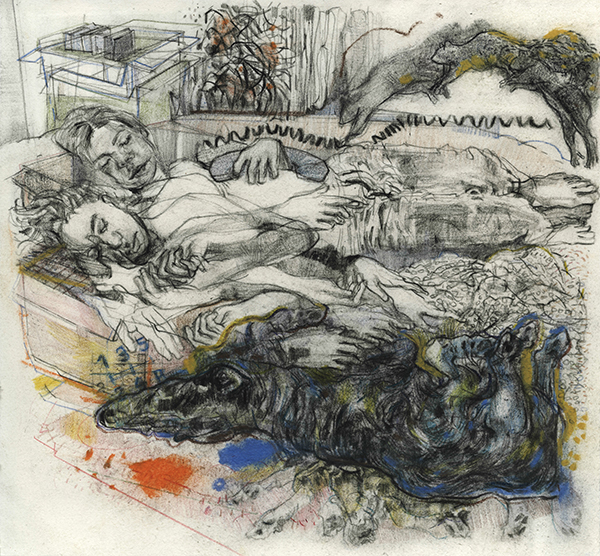

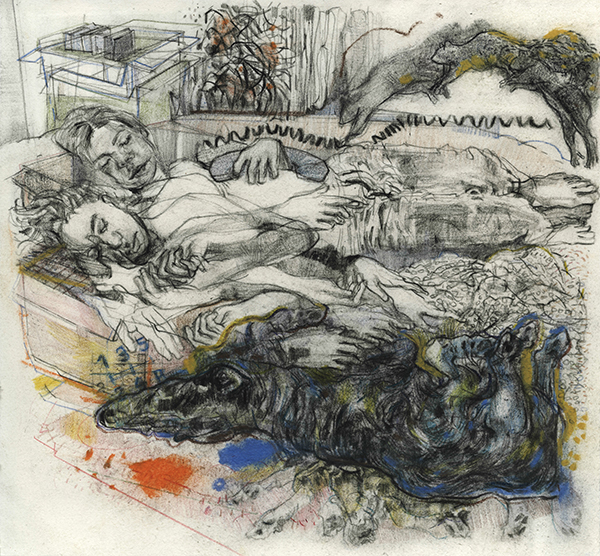

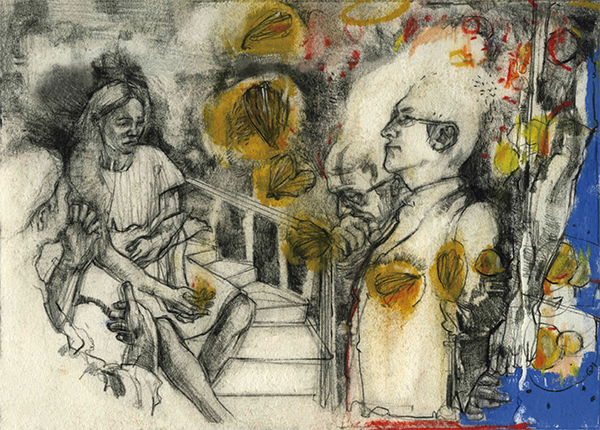

Ilustraciones de Graceina Samosir

La collie me despierta unas tres veces por noche, llama desde una gran distancia mientras remo en mi bote a través de un sueño tenue y complicado. Está en la costa, ladrando. Despierto. Me mira con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, el hocico largo, los ojos vigilantes, las uñas apretadas contra el piso de madera para tener agarre. Solíamos llamarla la cara del amor.

Se tambalea sobre sus patas de escoba al entrar al pasillo y luego, al cruzar por el umbral de la cocina, da un giro brusco a la izquierda frente al refrigerador –cuidado, casi cae–, y luego directo hacia la puerta. Yo duermo de pie en el frío de la entrada y espero. Aquí viene. La cargo dos escalones. Orina y se levanta: Lassie con el pelaje desgastado mira hacia el jardín.

A la luz del porche los árboles tiemblan, las ardillas se dan vuelta mientras duermen. La Vía Láctea es una larga mancha en el cielo, como un borrón en una pizarra. Sobre la casa del vecino, Marte produce un destello blanco, luego rojo, luego blanco otra vez. Júpiter está escondido entre parpadeos y resplandores anónimos. Tiene una luna con volcanes arrojazufre y un hermoso nombre: Ío. Lo aprendí en el trabajo, del grupo de hombres que me rodean allí. Físicos espaciales, tipos que pasan días enteros con la cabeza asomada por la tela del cielo para escuchar los sonidos del universo. Tipos cuyas vidas hacen tic-tac como relojes despertadores a punto de sonar, aunque ninguno de nosotros lo sabe todavía.

La perra se da vuelta y mira, espera a que la carguen los dos escalones de vuelta arriba. Dentro de la casa, se deja caer como un zapato sobre la manta, un ruido sordo, un reajuste. He vuelto a meterme en las cobijas, pero su pata está atascada debajo de ella, no logramos acomodarnos. Le arreglo la pata, ella se da vuelta y duerme. Dos horas más tarde me despierto, ella me mira fijamente desde la oscuridad. La cara del amor. Quiere salir de nuevo. Le doy un impulso y la equilibro sobre sus patas. Justo a tiempo: 3:40 de la mañana.

Hay ardillas viviendo arriba, en el cuarto de huéspedes. También viven tres perras en esta casa, pero ellas sí fueron invitadas. Mantengo cerrada la puerta del cuarto en todo momento, por las ardillas y porque ahí es donde están almacenadas las pertenencias del esposo desaparecido. Dos de las perras –la pequeña y lista gozque café, y la labradora– se la pasan sentadas horas frente a la puerta, esperando pacientemente a que se abra para poder desmantelar las ardillas. La collie ya no puede subir, de manera que se echa al pie de las escaleras y ronca o se queda mirando con interés los muebles que la rodean.

Puedo soportar casi cualquier cosa en este punto. Por ejemplo, que mi esposo desaparecido no esté ni aquí ni allá; se ha reducido a una voz aquejada que el teléfono emite tres o cuatro veces al día.

O que la perra al pie de las escaleras siga teniendo leves ataques, lo que hace que ladee la cabeza con curiosidad y también que se caiga. Bebe cantidades prodigiosas de agua y se orina a grandes volúmenes sobre las mantas dobladas en las que duerme. Cada vez que esto pasa la levanto, la seco, le pongo mantas limpias, llevo las mantas orinadas al sótano, las meto en la lavadora y luego en la secadora. Para cuando las subo ya se necesitan otra vez. Las primeras veces que pasó, encontré a la perra tratando de levantarse, mirando su propio trasero con una preocupación frenética. Yo la felicitaba y le daba golosinas y palmaditas en la cabeza hasta tranquilizarla. Ahora cada vez que pasa me entero porque escucho su cola golpear el suelo en anticipación de la recompensa. De alguna forma, al reentrenarla me he reentrenado yo: bajo alegre y con afán al sótano, los brazos empapados de orina, la extraña satisfacción de hacer lavandería tanda tras tanda. Ella es Pavlov y yo soy su perro.

No tengo problema con las cajas del esposo desaparecido, almacenadas en el cuarto de huéspedes. Por ahora, las cajas y las llamadas telefónicas me convencen de que las cosas pueden dar un giro en cualquier momento. Las cajas están llenas con trece años de su maña de guardarlo todo: libros de estadística que todavía albergan un aire a desesperación; untuosos sacos de vestir de segunda mano; varias máscaras viejas de Halloween y una cosa gigante de papel maché negro que hizo con la intención de recrear el pelo de Elvis pero no resultó. Una colección de camisetas antiguas de los Rolling Stones. Sabes que está pasando la página cuando deja atrás a los Rolling Stones.

Lo que no me aguanto son las ardillas. Cobran vida por la noche, hacen fiestas tremendas en el baño de huéspedes, se oyen golpes y estrellones. Ocasionalmente se oye un chillido agudo entre los golpes y el sonido de uñas que escarban. He comenzado a dormir abajo, en el sofá de vinilo azul de las perras: las sábanas se deslizan, mi piel se pega a los cojines. Esto es una afrenta para las dos perras más jóvenes, pues saben que el sofá les pertenece; tan pronto me acomodo se trepan y encuentran lugar entre mis rodillas y codos.

Estoy en el sofá porque en la noche la perra de las mantas se preocupa. Durante el día duerme de siesta en siesta como los ancianos, pero cuando oscurece sus ojos se abren y se agita; trata de levantarse cada vez que salgo del cuarto; solo se tranquiliza cuando estoy junto a ella. Estamos en esto juntas, en el juego de morir, y leo en la noche por horas con un pie sobre su lomo; me levanto únicamente para abrir una nueva lata de cerveza o llevar mantas al sótano. En algún momento me estiro en el sofá de vinilo y cierro los ojos, dejo colgando una mano para tocar su costado. Por la mañana el brazo para perros se ha convertido en un garrote sin nervios que no despierta sino hasta mediodía. Mis amigos piensan que estoy loca.

Una noche, durante horas, la perra no quiere acostarse. Llamo a Mary, mi compañera de oficina, y la despierto. Estoy cansada, digo en cursiva.

Mary escucha, comprensiva, en el otro extremo. “Ay, Dios mío”, dice por fin. “¿Qué vas a hacer?”.

Me calmo de inmediato. “Exactamente lo que estoy haciendo”, le digo. La perra por fin se estaciona sobre la pila de mantas húmedas con un golpe sordo. Pone el hocico en el suelo y levanta los ojos para mirarme. Todas dormimos entonces, por un momento, mientras en lo alto las ardillas exploran entre las cajas y la perra de las mantas vigila nerviosa.

Llamé al trabajo para avisar que me ausentaría por cansancio. Estamos a mitad de la mañana y voy arrastrando los pies en mi ropa interior de invierno, mientras fumo y tomo café. La casa entera está bañada por la luz del sol y un leve olor a pañal usado. Las perras se están portando bien, de maravilla; con un pie le doy un empujoncito a la collie.

“Despierta y huele el tozzzino”, digo. Medio atontada, ella levanta la nariz y vuelve a dormirse. Me alisto para ir a la oficina.

“Me voy para nunca volver”, digo mientras me pongo el abrigo. Uso el tono ofendido y desdeñoso de mi madre. La pequeña perra café desplaza la mirada desde donde estoy hasta la mesa: el último lugar donde recuerda haber visto tostadas. La labradora, que entiende español, comienza a aullar abatida. Es ella la que gana el sorteo de tostadas y mastica ruidosamente cuando me voy; la perra pequeña le ladra con ferocidad.

En la oficina hay tres parpadeos en la contestadora automática. El primero de un científico que habla muy despacio, como un profesor de kínder, y pregunta por las reimpresiones. “¿De qué me vieron cara, de la tonta del pueblo?”, le pregunto a la habitación mientras anoto el número en grandes caracteres al revés. El segundo y el tercer parpadeo son de mi esposo, el morador del apartamento al otro extremo de la ciudad. La primera de sus llamadas me sacude el corazón con esperanza. “Tengo que hablar contigo ya mismo”, dice con gravedad. “¿Dónde estás? Nunca te encuentro”.

“Intenta llamar a tu propia casa”, le digo a la contestadora. En el segundo mensaje ya se había serenado.

“Ya estoy bien”, dice con firmeza. “Ignora el mensaje anterior y no me devuelvas la llamada, por favor; tengo reuniones”. Clic, tono para marcar, rebobinado.

Mi corazón deja de brincar y vuelve a acomodarse en el agujero de mi pecho. Digo “maldita sea” en voz alta, justo cuando Chris entra a la oficina.

“¿Qué?”, ??pregunta a la defensiva. Trata de pensar si ha hecho algo mal recientemente. Revisa la mesa de trabajo; las cosas se ven bien. Un estudiante de posgrado, Gang Lu, se pasa por la oficina para dejar unos reportes. Chris y yo tenemos una relación genial por estos días, leemos el periódico juntos por las mañanas, nos felicitamos con cada número de la revista. Es una edición mensual de física espacial, él es el editor y yo soy la editora en jefe. No sé nada sobre la parte científica; mi trabajo es guiar los manuscritos a través del proceso de revisión y crear una revista a partir de los textos aceptables.

Christoph Goertz. Es cool al estilo profesoral, cárdigan y jeans. Es alto, larguirucho y canoso, tiene 47 años y un elegante acento de su Alemania natal. Tiene una gran perra –una forajida negra y gigante– llamada Mica, que en la noche corre por las calles de Iowa City inspeccionando botes de basura. Es grande y amistosa pero mala para juzgar el carácter de las personas y con frecuencia corre directo a los brazos del perrero. Chris siempre la está rescatando.

“Allá no entienden a los perros”, dice.

Paso más tiempo con Chris del que jamás pasé con mi esposo. La mañana en que le conté que me habían botado lo vi genuinamente perplejo. “¿Él te está dejando a ti?”, preguntó.

Chris estaba tomando café, sentado en su mesa delante de la pizarra. Tras su cabeza asomaba un dibujo en tiza que mostraba a un profesor cool con una taza de café en la mano. Fue un esfuerzo conjunto: yo había dibujado al hombre y Chris lo enmarcó usando regla y tiza azul. El hombre bidimensional y el hombre tridimensional se quedaron mirándome.

“¿Él te está dejando a ti?”. Y por un instante me vi a mí misma desde su punto de vista al otro lado de la habitación –Jo Ann– y una pequeña burbuja de autoestima se filtró desde mis profundidades. Chris se alzó de hombros. “Vas a estar bien”, dijo.

Durante mi desconcierto actual he llegado a pensar que el trabajo es mi propio tipo de práctica zen, el constante bombardeo de papel, hipnótico y relajante. Chris me permite manejar un horario excéntrico; a cambio, yo actualizo su lista de publicaciones y escucho historias sobre el espacio exterior.

Además de ser editor y profesor, es jefe del equipo de física teórica de plasma, formado por estudiantes de posgrado e investigadores científicos. Viaja por todo el mundo para contarle a la gente sobre la magnetósfera de varios planetas, y cuando regresa me trae regalos: una pequeña caja de bronce del África con el grabado de un cocodrilo en la tapa, una gran pieza de ámbar de Polonia con alas de mosca preservadas en su interior y, en una ocasión, un conjunto de delicadas y horribles pulseras hechas con la piel de un elefante.

Actualmente está obsesionado con el polvo de plasma en los anillos de Saturno. El plasma es el cuarto estado de la materia. Tienes tu sólido, tu líquido, tu gas y luego tu plasma. En el espacio exterior está la plasmaesfera y la magnetopausa. Evito las matemáticas cuando puedo y le doy un giro de lego al asunto:

“El plasma es sangre”, le dije.

“Exacto”, asintió él, y arrancó la página de los cómics y me la entregó.

Este es el tipo de conversación que solemos tener en la oficina, pero hoy me ha sorprendido en un momento de debilidad en el que pongo mi corazón de vuelta en el pecho. Decido ser displicente.

“Ojalá mi perra estuviera destrozando la ciudad y mi marido estuviera en casa durmiendo sobre una manta”, le digo.

Chris es neutral con respecto a mis problemas maritales, pero cree que lo de la perra ya ha ido lo suficientemente lejos. “¿Por qué dejas que siga así?”, pregunta con solemnidad.

“Porque no estoy dejando nada, por eso”, le digo. Hay montones de manuscritos por todas partes y él tiene todos los bolígrafos en su lado de la habitación. “Solo es, eso es todo. Lánzame un bolígrafo”. Él lo hace, yo fallo en agarrarlo, me inclino a recogerlo, y cuando vuelvo a enderezarme puede que esté llorando.

“En esto tienes el control”, explica con su voz de profesor. “Puedes decidir cuánto tiempo va a sufrir”.

Siento palpitaciones. Absolutamente no, no puedo hacerlo. Y luego flaqueo y digo lo que quiero en realidad: que ella se vaya a dormir y no despierte, que se deslice por fuera de la piel hacia el otro mundo.

“Exacto”, dice él.

Viene una exreina de belleza a deshacerse de las ardillas por mí. Tiene el pelo largo y rojo, y una sonrisa que puede detener camiones. La he visto luchar con cabras, espantar a una serpiente gigante y exprimir las glándulas anales de un perro, todo en una tarde. Le dije por teléfono que una familia de ardillas está viviendo en el piso de arriba de mi casa.

“Me están tomando por tonta”, dije.

Entonces Caroline sube a su carro y atraviesa medio estado, se detiene frente a mi casa y sale con zucchini, cigarrillos y un par de grandes guantes de cuero. Estoy sentada afuera con mi vieja perra, que vacila para ponerse de pie, da tres pasos tambaleantes, se sienta y cae. Caroline comienza a llorar.

“Ni intentes darme zucchini”, le digo.

Nos hacemos compañía por un rato, sentadas sobre los escalones de la entrada, miramos a la perra y fumamos. Una vez fui a la casa de Caroline y estaba cuidando a un gato muerto que aún respiraba. En algún punto de la tarde vi que le metía comida para bebé en la boca y apenas le daba la espalda todo el revoltijo de puré salía de vuelta. Al día siguiente lo llevó al veterinario y lo sacrificaron. Se lo recuerdo.

“Lo harás cuando lo hagas”, dice ella con firmeza.

Levanto la collie como una bolsa de veinte kilos llena de palos y plumas, me tambaleo hacia adentro, la recuesto sobre las mantas húmedas y dejo a las otras dos chifladas en el patio trasero. Desde arriba llegan un estrellón y un chillido. Caroline mira hacia el techo.

“Es como tener el circo de los Wallenda en casa”, le digo, alegre. De repente, siento cariño por las ardillas y cariño por Caroline y cariño por mí misma por haberla llamado heroicamente para que me ayudara. El teléfono timbra cuatro veces. Es mi esposo, y su voz en la contestadora suena frenética. Le ruega a quien quiera que esté con Jo Ann que levante el teléfono. “Por favor... Creo que me estoy volviendo loco”, dice. “¿Acaso estoy arruinando mi vida con esto? ¿Estoy cometiendo un error? ¿Jo?”. Su respiración se entrecorta y resopla en el receptor por un momento, luego cuelga con un estrépito sordo.

Caroline mira la contestadora como si fuera una vívora.

“Hijuepucha”, dice mientras niega con la cabeza. “¿Y vives con esta mierda?”.

“Quiere que le asegure que es lo suficientemente fuerte para dejarme”, le digo. “De lo contrario, no podrá divertirse en su vuelta en bici. ¿Y adivina qué? Estoy demasiado cansada para hacerlo”.

Pero ahora alcanzo a verlo en su pequeño apartamento frío y lleno de humedad: se retuerce las manos y mira por las ventanas. En su vestidor destartalado está el nuevo paquete de condones que me mostró por accidente la semana pasada.

Caroline enciende otro cigarrillo. La perra se orina y golpea el suelo con la cola.

Necesito llamarlo porque está sufriendo.

“Lo llamas y estaré obligada a matarte”, dice Caroline. Exhala el humo y señala el teléfono. “Es un malvado de mierda”.

Tiendo a estar de acuerdo. Es la hora de la manta. Ruedo la collie hasta el suelo y pongo nuevas mantas, la ruedo de vuelta. Caroline se pone los guantes de cuero, que le llegan hasta los codos. Se queda mirando al techo con determinación.

Se supone, según el plan, que debo separar una ardilla de la manada y arrinconarla en una esquina. Caroline hará el resto. Pero cuando estoy en el cuarto con ella y las ardillas están corriendo por todos lados, no puedo hacer más que gritar. No les tengo miedo, pero mi botón de gritar está encendido y la única manera de apagarlo es abandonando el cuarto.

“¿Cómo vas?”, pregunto desde el otro lado de la puerta.

Puedo oír a Caroline soltar bandazos y maldiciones. La puerta se abre y ella cae en el pasillo con una ardilla gris pegada al guante. Baja a trompicones las escaleras y sale por la puerta principal. Cuando regresa luce triunfante.

La collie aparece al pie de la escalera con la cabeza y las orejas levantadas. Por un instante se ve como un cachorro, luego sus patas comienzan a resbalar. Corro hacia abajo, y la agarro y la subo para que pueda ver el espectáculo. Las ardillas van disparadas por la habitación, arrancan el antiguo empapelado de las paredes. La última es un bebé, así que nos quedamos con ella por unos minutos mirando sus pequeñas patas y su pequeña cola. Se la mostramos a la collie, que se levanta de inmediato y trata de atraparla.

Caroline repara el agujero por donde se filtraron, usa un retazo de madera que cortó con la sierra eléctrica abajo en el sótano. Sube con un cinturón de herramientas puesto y una escalera al hombro. Yo he visto un álbum de recortes con fotos en las que sale con vestidos de noche, una banda cruzándole el pecho y una corona en la cabeza. Pelo rizado, lápiz labial. Ella baja de la escalera y guarda las herramientas. Comemos nachos.

“Solo hago comida hervida o derretida por estos días”, le digo.

“Lo sé”, responde ella.

El teléfono suena de nuevo, pero quien sea, cuelga.

“¿Es él?”, pregunta.

“Nop”.

Caroline hace un gesto hacia la collie durmiente y comenta que parecieran haber transcurrido tan solo dos días desde que era una cachorrita.

“Nunca fue una cachorrita”, le digo. “Siempre ha sido mayor que yo”.

Cuando se despiden, Caroline sostiene el largo hocico de la collie en una mano y la besa en la frente; la collie la mira con gravedad. Caroline está llorando cuando se va: una combinación de tristeza y adrenalina producida por ardillas. Yo también lloro, aunque no me sienta mal por nada en particular. Le tiendo el zucchini a través de la ventana y ella se aparta del sardinel.

En la casa está empezando a oscurecer con el brillo crepuscular que anuncia la noche. Enciendo las luces y subo las escaleras. La perra café viene conmigo y da vueltas por el cuarto de las ardillas, resopla ruidosamente, nariz en el piso. En una caja abierta se ven rezagos de la agitación: habían hecho un nido con camisetas de música disco setentera. Sospecho que allí dormía el bebé. La malvada casera los ha desalojado.

Apago las luces de abajo y dejo que la tarde haga lo suyo conmigo. Oleadas de nervios prenocturnos llegan desde la manta de la collie. Me siento a su lado en la penumbra, toco sus orejas y me quedo a la escucha de patas en la cima de las escaleras.

Están hablando en física, lo que me excluye de la conversación. Chris se disculpa y borra una de las imágenes que he dibujado en la pizarra y la reemplaza con una flecha azul curva, rodeada de olas de tiza que irradian verde.

“Si es plasma, ponlo en rojo”, sugiero.

Estamos fumando semiilegalmente en la oficina de la revista, con la puerta cerrada y la ventana abierta. Estamos celebrando una fiesta de plasma.

“No estamos discutiendo sobre plasma”, dice Bob Smith de manera condescendiente. Un hombre de baja estatura, fornido y de mal genio que fuma una pipa terriblemente apestosa. Cuanto más tiempo permanece aquí, más siento que pequeñas dagas suben por mi nariz. No nos llevamos bien; cada cual piensa que tiene que poner al otro en su sitio. Una vez tuvimos una bronca en el pasillo que terminó cuando él sugirió que podrían despedirme, lo que me llevó a contestarle que él ya había sido despedido, y ambos entramos en nuestras oficinas con un portazo.

“Tuve que despedir a Bob”, le dije a Chris más tarde.

“Eso oí”, dijo él. Bob es su mejor amigo. Pasan al menos la mitad de cada día de pie frente a las pizarras, escriben ecuaciones y discuten sobre el espacio exterior. Luego escriben artículos teóricos sobre lo que se les ocurre. De hecho son bastante importantes en la comunidad de física espacial, pero por aquí son solo dos tipos que siguen borrando mis dibujos.

Alguien toca la puerta y apagamos nuestros cigarrillos. Bob esconde su pipa en la palma de la mano y abre la puerta.

Es Gang Lu, el estudiante de doctorado. Todos volvemos a encender los cigarrillos. Gang Lu está de pie, rígido, hablando con Chris mientras Bob sostiene un fósforo contra la pipa y le da unas caladas feroces; suelta bocanadas de dagas justo en dirección a mi nariz. Le ofrezco una sonrisa melosa y él me devuelve una igual. Inimaginable, en realidad, que dentro de menos de dos meses una de sus colegas extranjeras, una mujer con delicadas facciones de pájaro, aparecerá en la puerta de mi oficina y se identificará como amiga de Bob. Cuando pida indicaciones, la llevaré por el pasillo a la habitación con la mesa larga y luego a la oficina vacía. Lo haré sin decir nada, porque no hay nada que decir, y ella lo asimilará todo asintiendo ligera y seriamente hasta que vea la pizarra cubierta de garabatos, flechas y ecuaciones. En ese momento su rostro se aflojará y comenzará a llorar con sollozos largos y entrecortados. Volveré una hora más tarde y la oficina estará vacía. Cuando por fin borre la pizarra, podré ver dónde puso con cuidado sus manos, donde los números estén borrosos y sean fantasmales.

Bob sopla el humo en mi dirección de manera discreta y espera a que Chris termine de hablar con Gang Lu, que responde a las preguntas en un tono monótono: sí o no, o no lo sé. Otro estudiante chino, Linhua Shan, entra después de golpear levemente. Inclina la cabeza y me sonríe y luego se para a una distancia respetuosa, espera para hacerle una pregunta a Chris.

Es toda una conferencia de física aquí adentro. Ojalá se fueran todos para poder hacer mi habitual torrente de llamadas personales de media tarde. Empiezo a hojear papeles como lo haría una profesional.

Bob atiza la pipa con un clip. Linhua Shan suelta un bostezo enorme y luego se ve avergonzado. Chris borra lo que puso en la pizarra e intenta redibujar mi periquito picoteador sin éxito. “No sé cómo es que iba”, me dice.

Gang Lu mira alrededor de la habitación con ojos inexpresivos. Está harto de la física y harto de los bufones que la practican. El alto y gélido alemán, Chris, que le dice qué hacer; el supremo idiota de Bob, que le habla como si fuera un perro; el estudiante Shan, cuyas ideas sobre la física de plasmas son tratadas con reverencia y elogiadas en cada reunión. La mujer que pone sus pies en el escritorio y lo desestima con la mirada. Gang Lu ya no se pasa las tardes en la sala de computadores al fondo del pasillo, ejecutando simulaciones y pensando en fuerzas magnéticas y partículas invisibles; ahora las pasa en el campo de tiro, aprende a darle a un objetivo en movimiento con el arma que compró la primavera pasada. Se imagina con el arma entre ambas manos, con los brazos extendidos y firmes; Clint Eastwood, solo que más inteligente.

Mira a cada persona, trata de medir cuánto respeto tiene cada una por él. Una a una. Detrás de sus gafas de montura negra, calcula con los ojos. En cada caso el veredicto es claro: no el suficiente.

La collie se cayó por las escaleras del sótano. No sé si estaba desorientada y me estaba buscando o qué. Pero mientras yo estaba en el trabajo, usó su largo hocico como palanca, abrió la puerta e intentó bajar, solo que sus piernas se negaron a hacerlo y cayó. La encontré durmiendo en el piso de concreto en una posición antinatural, con una pata incómoda todavía apoyada en el último escalón. Acomodé la pata, me senté y la acaricié. Solíamos jugar un juego llamado Maserati, en el que yo le agarraba el largo hocico como una palanca de cambios y lo pasaba por todas las velocidades –primera segunda tercera cuarta– hasta que íbamos a ciento sesenta kilómetros por hora a través de la ciudad. Ella pensaba que era gracioso.

Viernes. Estoy en el trabajo, pero no hay mucho que hacer esta mañana y cada vez que me volteo la veo despatarrada, ojos mudos, pierna doblada hacia arriba. Nos estamos rompiendo el corazón. Dibujo una imagen de ella en la pizarra, con tiza marrón. Pongo unas X donde deberían estar los ojos. Chris entra con el periódico de la mañana y una taza de café. Mira alrededor de la oficina limpia.

“¿Por qué estás aquí si no hay trabajo que hacer?”, pregunta.

“Me escondo de mi vida, ¿qué más?”. Esto le suena perfectamente razonable. Me tiende una parte del periódico.

Su madre ha venido de visita desde Alemania. Es una mujer robusta, de ochenta años, que está deprimida y tiene la esperanza de animarse. En el último año perdió a su madre de cien años y a su esposo de seis décadas. En realidad ya no puede animarse pero le gusta ir a galerías de arte, por lo que Chris la ha llevado a lo largo de todo el Medio Oeste estadounidense, a nuestras mejores ciudades, para mostrarle qué tipo de arte nos gusta mirar a los norteamericanos.

“¿Cómo está tu mamá?”, le pregunto.

Se encoge de hombros y hace un gesto de “más o menos” con la mano.

Leemos, fumamos, tomamos café y bostezamos. Decido irme a casa.

“Buena idea”, dice.

Es el 1º de noviembre de 1991, el último día de la primera parte de mi vida. Antes de irme, tomo el borrador y me paro a pensar frente al dibujo de la collie en la pizarra. Puedo sentir que Chris me mira mientras bebe su café. Sus largas piernas están cruzadas, sus ojos son afables. Tiene una esposa llamada Ulrike, una hija llamada Karein y un hijo llamado Göran. Una perra llamada Mica. Una madre llamada Úrsula. Una amiga llamada yo.

Borro las X.

Al final del pasillo, Linhua Shan introduce números en la computadora y observa mientras se forma un gráfico. La pantalla es azul brillante y las líneas aparecen en rojo, amarillo y verde. Cuatro teclas y el verde se vuelve púrpura, el fondo azul da pie al azur de un cielo de verano. Las líneas onduladas trazan arcos sobre él, se cruzan entre sí. Shan manda a imprimir y, ??mientras la impresora resopla, abre un juego de golf en la pantalla y da el golpe inicial.

Una habitación más allá, en su escritorio, Gang Lu trabaja en una carta para su hermana en China. “El estudio de la física es cada vez más decepcionante”, le cuenta. “La física moderna es un autoengaño”, y “toda mi vida he sido honesto y directo, y he detestado sobre todo a los sicofantes maliciosos y lisonjeros, y a los burócratas deshonestos que piensan que siempre tienen razón en todo”. Delicados caracteres chinos a lo largo de la página. Ella fue una hermana amable y gentil, y él le agradece por ello. Él va a matarse. “No deberías estar demasiado triste al respecto, pues al menos yo he encontrado algunos compañeros de viaje para que me acompañen a la tumba”. Dentro del abrigo en el respaldo de su silla hay una pistola calibre 38 y un revólver calibre 22. Son más pesados ??de lo que parecen y lastran sus bolsillos. “Mi querida segunda hermana mayor, me despido de ti por la eternidad”.

Los ojos de la collie son almendrados; los dibujo con tiza marrón y pongo un hueso blanco junto a sus pies.

“Así está mejor”, dice Chris amablemente.

Antes de abandonar el edificio me cruzo con Gang Lu por el pasillo y digo “hola”. Él lleva una carta en la mano y lleva puesto su abrigo. No responde y no espero que lo haga. Al final del pasillo están las puertas dobles que conducen al resto de mi vida. Las empujo para abrir y atravesarlas.

Seminario de viernes por la tarde, todos pierden foco, escuchan mientras alguien en la cabecera de la larga mesa explica algo inexplicable. Gang Lu se levanta y abandona la habitación abruptamente; baja un piso para ver si el presidente del departamento, Dwight, está sentado en su oficina. Lo está. La puerta está abierta. Gang Lu da un giro, sube las escaleras de vuelta y entra de nuevo a la sala del seminario. Chris Goertz está sentado cerca de la puerta y recibe la primera bala en la parte posterior de la cabeza. Se oye un fuerte estallido y luego humo azul. Linhua Shan recibe la segunda bala en la frente; los lentes de sus gafas se rompen. Más humo y la sala resuena con el estallido. Bob Smith intenta arrastrarse bajo la mesa. Gang Lu da dos pasos, estira los brazos hacia el frente y nivela el arma con ambas manos. Bob levanta la vista. La tercera bala en la mano derecha, la cuarta en el pecho. Humo. Codos y piernas, personas que intentan apartarse del camino y salir de la sala.

Gang Lu baja las escaleras, camina con rapidez, expulsa cartuchos gastados y carga los nuevos. Desde la entrada de la oficina de Dwight: la quinta bala en la cabeza, la sexta se pierde, la séptima también en la cabeza. Algo se desploma. Más humo y un zumbido. A través de la nube, una imagen le viene a la cabeza: Bob Smith, un tiro en el pecho, un tiro en la mano, aún vivo. Retrocede y sube las escaleras. Dos científicos, hombres jóvenes, se agachan junto a Bob, le aflojan la ropa, hablan con él. Desde donde está tendido, Bob puede ver a su mejor amigo aún sentado derecho en la silla, con la cabeza echada hacia atrás en un ángulo antinatural. Todo está roto y rojo. Los dos jóvenes científicos abandonan la habitación encañonados. Bob cierra los ojos. La octava y la novena bala en su cabeza. A la vez que Bob muere, el cuerpo de Chris Goertz se asienta en la silla, un largo suspiro escapa de su garganta. Recargar. Dos más para Chris, una para Linhua Shan. Salir del edificio, cruzar dos calles y el prado, entrar al segundo edificio y subir las escaleras.

La administradora, Anne Cleary, sale de su oficina para atender el llamado de su recepcionista. Él le habla por unos minutos, saca el arma y le dispara en el rostro. La recepcionista, una joven estudiante que trabaja allí temporalmente, apenas empieza a ponerse de pie cuando él dispara. Expulsa los cartuchos gastados mientras sube las escaleras, carga otros nuevos. Alcanza la cima de las escaleras, mira alrededor. De repente se desorienta. El zumbido y el humo y la insatisfacción de no haber tachado todos los nombres de la lista. Un portazo y el sonido de alguien corriendo, el grito de la policía. Entra en una sala de conferencias vacía, se quita el abrigo, lo dobla con cuidado y lo pone sobre el respaldo de una silla. Mira su reloj: doce minutos desde que comenzó. Coloca el cañón contra la sien derecha. Dispara.

La primera llamada suena a las cuatro en punto. Estoy leyendo en el banco de la cocina, con un pie sobre el lomo de una perra dormida. La que llama es Mary, desde el trabajo. Hubo algún tipo de disturbio en el edificio, un rumor de que Dwight recibió un disparo; los policías recorren los pasillos armados con rifles. Están evacuando el edificio. Ella quiere pasar por mi casa. Dwight, un alto y simpático bicho raro que se cortó la coleta cuando lo hicieron presidente del departamento. En la mañana saluda a todos con un retumbante “hola” que ya es famoso; estudia el plasma, al igual que Chris y Bob. Chris vive a dos cuadras y media del edificio de física; ya estará en casa si han evacuado. Marco a su casa y su madre responde. Me dice que Chris no llegará sino hasta las cinco, y luego irán a una obra de teatro. Ulrike, su esposa, está regresando de un viaje a Chicago e irá con ellos. Desea saber por qué estoy buscando a Chris, ¿no está él conmigo?

“No, estoy en casa y solo tenía que preguntarle algo. ¿Podría, por favor, decirle que me llame cuando llegue?”.

Me dice que Chris le mostró un dibujo que hice de él sentado en su escritorio, detrás de una pila de manuscritos. Está tan contenta de conocer a los amigos de Chris, y el Medio Oeste es encantador, de verdad, excepto que es muy marrón, ¿no?

En efecto, es muy marrón. Colgamos.

El Medio Oeste es muy marrón. El teléfono suena. Es un físico. Su esposa, una amiga mía, está también en la línea, en teleconferencia. Bueno, no está seguro, pero es posible que deba prepararme para recibir malas noticias. Ya sé, le digo: algo le pasó a Dwight. Hay una pausa larga, y luego su esposa dice: “Jo Ann, es posible que Chris esté involucrado”.

Creo que quiere decir que Chris le disparó a Dwight. “No”, dice suavemente. “Muerto, también”.

Mary está aquí. Les digo a los esposos que no se preocupen y cuelgo. Tengo dos cigarrillos en marcha. Mary toma uno y fuma. No me está mirando. Le cuento sobre la llamada telefónica.

“Están fuera de sí”, le digo. “Creían que Chris estaba involucrado”.

Ella repite lo que me dijeron: “Creo que deberías prepararte para recibir malas noticias”. Vierte whisky en una taza de café.

Durante unos pocos minutos no puedo sentarme, no puedo levantarme. Solo puedo fumar. El teléfono suena. Otro físico me dice que hay malas noticias. Menciona a Chris y a Bob y le digo que no quiero hablar en este momento. Él dice “ok” pero que esté preparada porque va a salir en las noticias en cualquier minuto. Son las 4:45.

“Ahora están tratando de meter a Bob”, le digo a Mary. Ella asiente; también escuchó eso. Tengo la clara sensación de que está ocurriendo algo que puedo entender o no entender. Hay que elegir.

“No entiendo”, le digo a Mary.

Nos sentamos en la sala, que empieza a oscurecerse; fumamos y damos sorbos a nuestras tazas de whisky. Dentro de mi cabeza sigo pensando “oh-oh”, una y otra vez. Estoy agitada; no logro calmarme y descifrar esto.

“Creo que deberíamos prepararnos en caso de que algo malo haya pasado”, le digo a Mary. Ella asiente. “Por si acaso. No hace daño estar preparadas”. Me doy cuenta de que no sé lo que significa “prepararse”. Uno lo escucha todo el tiempo, pero eso no significa que tenga sentido. Se supone que el whisky es bueno para prepararlo a uno, pero está horrible. Quiero té o cerveza, no whisky. Mary asiente de nuevo y se dirige a la cocina.

En menos de una hora hay siete mujeres en la tenue sala de estar, sentadas. Cambian de ida y vuelta entre cnn y los noticieros locales. Hay algo aterrador en la calidad de la luz y la forma en que las voces resuenan en la habitación. El teléfono no para de sonar desde que la historia llegó a los noticieros nacionales. Física, Universidad de Iowa, personas muertas. No anuncian todavía los nombres. Todas las personas que he conocido llaman a chequear si todavía estoy viva. Llamadas de California, llamadas de Nueva York, llamadas de Florida, dos llamadas de Ohio. Mi esposo está ofreciendo una fiesta y todos los invitados llaman, uno tras otro, para preguntar cómo estoy. Cada vez, cincuenta veces, pienso que podría ser Chris y luego no lo es.

Una sola vez se me ocurre que podría llamar a su casa y hablar con él directamente, averiguar qué sucedió con exactitud. El temor de que su madre responda me impide hacerlo. Para este momento me estoy reconciliando con el hecho de que Linhua Shan, Gang Lu y Dwight Nicholson fueron asesinados. También una administradora y su asistente. La reportera del Canal 9 sigue diciendo que hay cinco muertos y dos en estado crítico. Los nombres se anunciarán a las nueve en punto. Finalmente sacrifico a todos a excepción de Chris y Bob; ellos son los que están en condición crítica, lo que por supuesto no es totalmente desesperanzador. En algún momento entro en el estudio para alejarme de la terrible penumbra de la sala: todos esos ojos, toda esa calma frente al caos. La collie intenta ponerse de pie, pero alguien la detiene con un puñado de Fritos.

El estudio empequeñece y se enfría cuando cierro la puerta, pero está más iluminado que la sala. No recuerdo el sentido de nada. Suena el teléfono y tomo la extensión y escucho que hablan por la otra línea. Mi amigo Michael llama desde Illinois por segunda vez. Le pregunta a Shirley si lo estoy tomando bien. Shirley responde que es difícil saberlo. Vuelvo a la sala.

La reportera irrumpe en la pantalla a las nueve en punto y, por supuesto, prolonga su aparición tanto como puede. Ya he caído en cuenta de que, si van en orden alfabético, comenzarán con Chris: Goertz, Lu, Nicholson, Shan, Smith. Su nombre será el primero en aparecer. La presentadora habla y habla: profesores de la Universidad de Iowa muertos, un pistolero solitario llamado Gang Lu.

Gang Lu. Pistolero solitario. Antes de que tenga la oportunidad de asimilarlo, ella dice: “Los muertos son...”

La foto de Chris.

Ay no. Dios, no. Me apoyo contra la silla de Mary y luego salgo de la habitación abruptamente. Tengo que pararme un rato en el baño y mirarme en el espejo. Todavía soy Jo Ann, cara blanca y pelo oscuro. Llevo aretes, pesos diminutos que cuelgan de un alambre. En la sala, la presentadora pronuncia el resto de los nombres. Las dos heridas de gravedad son la administradora y su asistente, Miya Rodolfo-Sioson. La administradora ya está muerta para fines prácticos, aunque no desconectarán las máquinas hasta la tarde siguiente. La estudiante-recepcionista sobrevivirá pero nunca más podrá mover nada más que la cabeza. Estaba en el camino de Gang Lu y él le disparó y la bala se alojó en la parte superior de la espina dorsal, y ella nunca bailará ni caminará ni pasará un día más a solas. Consiguió mantener su cabeza pero perdió su cuerpo. La última víctima es la madre de Chris, quien lo capeará todo con un rostro digno y la columna erguida; luego regresará a Alemania y se suicidará sin mayores discursos ni algarabía.

Le digo a la cara blanca en el espejo que Gang Lu hizo esto, destrozó todo y asesinó a todas esas personas. Parece tan ridículo como todo lo demás. No consigo que mi mente funcione bien, sigo operando con los datos de ayer; el hoy no ha cuajado todavía. “Qué bien que nada de esto sucedió”, le digo a mi cara. Alguien toca a la puerta y abro.

La cara vacilante de Julene. “Ella quería venir a visitarte”, me dice. Meto a la collie y cierro la puerta. Nos sentamos junto a la tina. Ella levanta su largo hocico hacia mi cara y se lo agarro y pasamos por las velocidades con lentitud –primera segunda tercera cuarta–, todo el camino a través de la ciudad, hasta que lo que sucedió ha sucedido y sabemos que ha sucedido. Regresamos a la sala. Comienza la segunda ola de llamadas, gente que acaba de ver los rostros en las noticias. Shirley se encarga. Llaman a la puerta. Julene acomoda a la perra de vuelta sobre la manta. Es mi marido a la puerta, se ve consternado. Me abraza fuerte, pero estoy hecha de cemento, con los brazos inmóviles a mis costados.

De inmediato las mujeres se van, se despiden, miran al piso. De repente estamos sentados en nuestra sala solo él y yo, un viernes por la noche, tal como siempre. Me doy cuenta de que requirió valor haber venido a casa, hacer frente a todas esas mujeres que lo creen el anticristo. Las perras se amontonan encima de él en el sofá, está usando una camisa que nunca le había visto. Está aquí para ayudarme a superar esto. A mí. Sabe cuán horrible debe ser esto. Horrible. Sabe lo que sentía por Chris. Tiempo pasado. Tengo que poner mis manos sobre la cara por un minuto.

Sentados en silencio, él mira la pantalla muda de la televisión y yo lo miro a él. Los valles y crestas de su rostro me resultan más familiares que los míos. Entiendo que él desearía, incluso más que yo, amarme todavía. Cuando me mira, lo hace con una expresión que he visto antes. Es la forma en que mira a la perra de las mantas.

Voy por su abrigo y lo acompaño hasta la fría noche de noviembre. Hay estrellas y estrellas y estrellas. El cielo está lleno de hombres muertos que flotan en la negrura como globos de helio. Mi madre flota en una bata de hospital, arrastrando tubos. Vuelvo adentro, donde hay calor.

La casa está vacía y oscura, llena de perros y colillas. La collie se ha orinado de nuevo. A lo largo de la pantalla del televisor parpadea un “informe especial”, y lo apago antes de que aparezcan las imágenes. Subo mantas limpias y calientes de la secadora.

Después de toda la conmoción, la sala se siente cavernosa y muerta. Una rama araña la casa, y por un breve instante siento una oleada de esperanza. Puede que hayan regresado. Y me quedo al pie de las escaleras mirando hacia la oscuridad de arriba, a la espera de los ruidos de sus pequeñas patas de ardilla. Silencio. No importa cuánto las extrañas. Nunca vuelven una vez que se han ido.

La despierto tres veces entre la medianoche y el amanecer. No es normal que duerma tan profundamente, pero todo el caos y la compañía en la casa esta noche la han agotado más que de costumbre. La labradora se despierta y adormilada empieza a lamer su región inferior. Se detiene y me mira, trata de distinguir mi rostro en la oscuridad, luego se da por vencida y duerme. La perra café está tirada sobre la espalda con las patas flojas, encajadas entre mi cuerpo y el respaldo del sofá.

Me apoyo para poder ver cuándo empieza a amanecer. Por ahora todavía hay planetas y estrellas. Sobre las ramas negras de un arce está la “Estrella Perro”, Sirius, mi preferida. Los polvorientos anillos de Saturno. Ío, la luna de Júpiter.

Cuando creo que no puedo soportarlo un minuto más, me inclino y le doy un empujoncito con el brazo para perros. Ella se levanta con lentitud, titubea y se acomoda sobre mí en la oscuridad. Mi compañera, mi colega. En unas pocas horas se reanudará el mundo, pero por ahora estamos en un bolsillo de silencio. Estamos en la magnetopausa del plasma, un lugar de equilibrio, donde las fuerzas de la Tierra se encuentran con las fuerzas del Sol. La imagino como un lugar de sosiego, donde las partículas de polvo dejan de girar y permanecen inmóviles en el espacio profundo.

Alrededor de mi cuello está la piedra que me trajo de Polonia. La sostengo como una ofrenda. “¿Así?”, pregunto. Fragmentos de alas de mosca suspendidos en ámbar.

“Exacto”, dice él.ACERCA DEL AUTOR

(Chicago, 1955). Estudió escritura de no ficción en la Universidad de Iowa, donde fue editora de una revista de física. Ganó el Whiting Foundation Award en 1997, y es autora de los libros The Boys of My Youth (1998) e In Zanesville (2011).