La sed del ojo

Un policial erótico

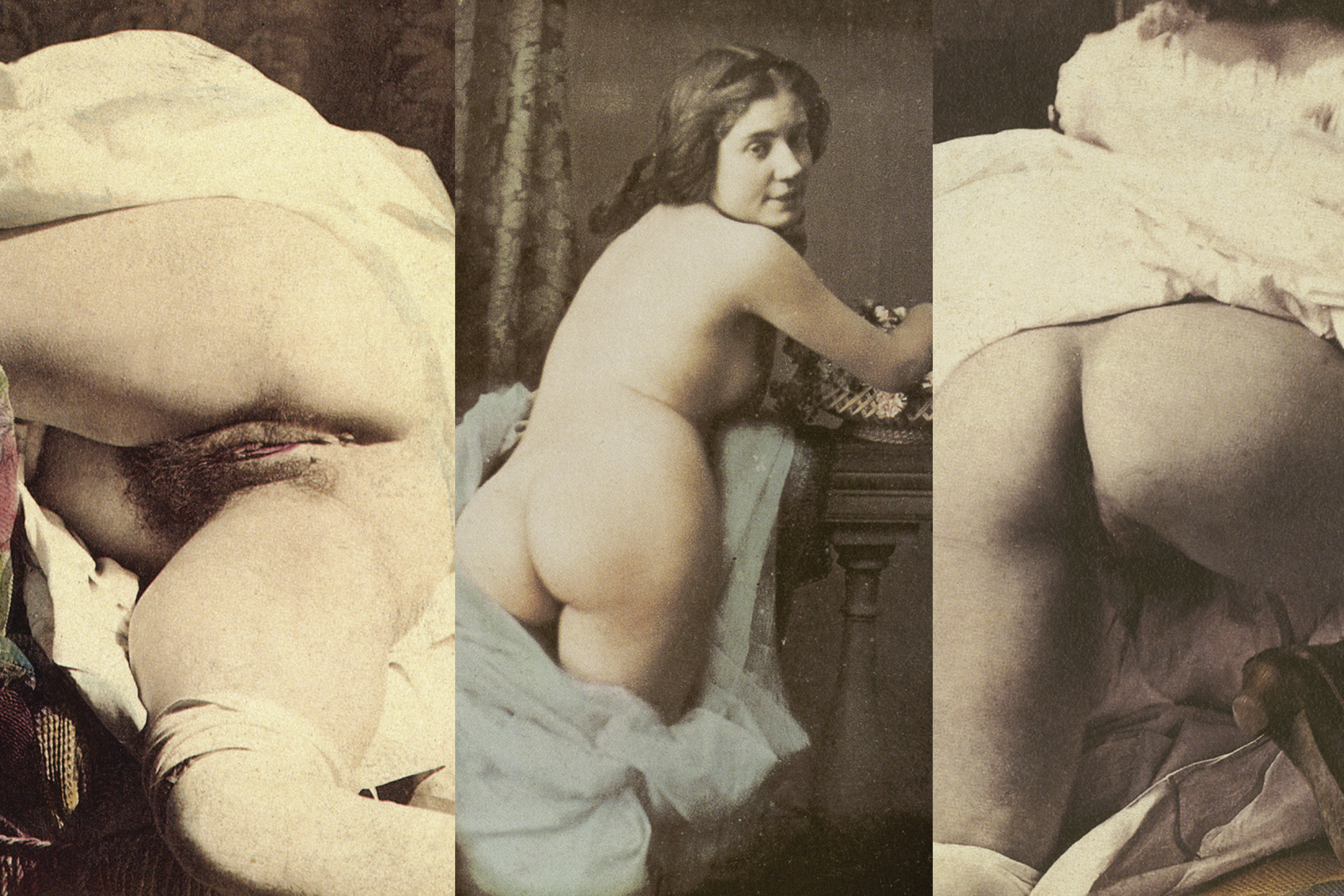

La primera novela del escritor colombiano transcurre en tiempos en los que la fotografía erótica atentaba contra las buenas costumbres y los “pornógrafos” eran perseguidos como criminales. Aquí el material que logró escapar a las incautaciones y redadas.

POR Pablo Montoya

El erotismo es un tema que, usualmente, resulta atractivo para la literatura. La impresión que se tiene cuando decidimos abordar el tema de la desnudez, o el de la cópula, o el de los placeres individuales, o el de las perversiones que se ejecutan en el ámbito de las alcobas y los baños, es que todo lo que se diga al respecto va a suscitar la curiosidad en el lector. Se piensa, y esto es un equívoco, que escribir sobre este tema garantiza el entusiasmo del público. Pero el erotismo es una circunstancia que supone un riesgo. Riesgo que, por lo demás, pocos escritores superan. Ese riesgo es el de caer en la fascinación de la fácil morbosidad. Así, se termina confundiendo lo erótico con la vulgaridad y una pornografía de pacotilla con las búsquedas estéticas en los terrenos del amor y la sexualidad.

Cuando vi las 24 fotografías de Auguste Belloc, que muestran, como ningún fotógrafo lo había hecho hasta la época, el sexo femenino; y luego de saber que estas eran lo único que había quedado de un decomiso de más de 4.000 fotografías hecho por la policía de París en el año de 1860, supe que ese era un buen tema. La primera idea que me vino fue escribir un cuento. Pronto me di cuenta de que la historia merecía mayor despliegue. Que las concepciones de fotógrafos y pintores de esos años, frente al problema de la desnudez y su visibilidad, debían ser desarrolladas con más amplitud. La primera voz narrativa que se impuso en La sed del ojo fue la del mismo Belloc. De ella dependen los criterios que en la novela defienden la búsqueda científica y estética de la fotografía erótica. Con Belloc se establece un discurso que reflexiona sobre el oficio mismo de la fotografía. Es por él que el lector se entera, además, de sus colegas Jacques-Antoine Moulin, Alexis Gouin y Bruno Braquehais, figuras claves a la hora de querer trazar un mapa de los mejores fotógrafos del París del siglo XIX.

Pero junto a la voz de Belloc hay dos voces más en La sed del ojo: la de un policía y la de un médico. Son estas dos perspectivas las que permiten que en la historia del célebre decomiso fotográfico haya una suerte de polémica en torno a lo bello y lo real con respecto a la pintura y la fotografía. Pierre Madeleine, el policía, es un personaje tan contradictorio como el mismo Belloc. Son burgueses hipócritas, exponentes de ese modo de vida que supo pintar tan bien Manet, y que Flaubert, en su Madame Bovary, llevó a altísimos niveles. Auguste Belloc es un fotógrafo oficial del París de la segunda mitad del siglo XIX, pero comercia a escondidas con la desnudez de modelos provincianas que contrata. Madeleine es una suerte de policía cultivado, que sabe de pintura y de fotografía, y persigue las estereoscópicas que ilegalmente invaden los lugares de la distracción burguesa –los burdeles, los bailes, las salas de concierto–, pero a la vez paga los servicios de una prostituta para satisfacer su voyerismo. Madeleine es ambiguo como lo es todo burgués. Aborrece esas fotografías que muestran el pubis de las mujeres. Odia aquello que esté en contra de la sugestión que la pintura, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, trabajó en procura de atrapar en los lienzos la belleza femenina. Pero no tiene ningún problema en pagarle a Juliette Pirraux para que realice todas las fantasías que él le pide. Fantasías que no albergan la posesión sexual, sino la mera acción del mirar.

Aquí reside, sin duda, el problema esencial de la ética sexual del burgués. Por el lado público, pregona su decencia; por el de la intimidad, cultiva sus perversiones. El problema de la moral es, tal vez, el factor que hace de lo obsceno una experiencia inquietante. Es la moral la que erige en su podio la presencia abominable y atractiva de ese objeto, o esa circunstancia, que llamamos obsceno. De ahí que no resulte exagerado afirmar que lo obsceno, al menos en la época en que transcurre La sed del ojo, no solo sea retratar y reflejar en las placas de vidrio o de papel unos labios vaginales, sino el que esta actividad esté atravesada por el dinero y sea un asunto que culminará muy pronto convertido en industria.

En estas consideraciones sobre la fotografía que presenta La sed del ojo hay un eco. El de las opiniones, siempre vigentes por la polémica que suscitan, de Baudelaire. El poeta francés es un referente casi obligado para los problemas que plantea la fotografía en su posible relación con lo bello y la ensoñación. El médico de la novela, François Chaussende, es quien da la entrada a esta discusión a propósito de si una fotografía que muestre el sexo femenino es una obra de arte. En el ensayo “El público moderno y la fotografía”, Baudelaire supone que la fotografía, en tanto que refleja lo verdadero, es decir la realidad, debe ser una actividad que ha de servir a las ciencias y al arte. Para él la fotografía puede contribuir a que la memoria del viajero tenga un mejor recuerdo de los países visitados; puede ayudar, por la precisión de sus imágenes, al naturalista y al astrónomo; puede rescatar del olvido las ruinas, los libros, las estampas y los manuscritos. Pero si la fotografía pretende, como ha sido siempre su aspiración, entrometerse en el ámbito de lo impalpable y lo imaginario, comete un error. La fotografía, dice Baudelaire, está vinculada con la realidad y lo verdadero, y está bien que así sea. Pero no con lo bello, que es la más genuina aspiración del arte. El francés ve entonces la fotografía como una actividad superficial, distante del ensueño de que es capaz el verdadero arte que, no es arriesgado suponerlo, está representado por la pintura y la poesía. Creer entonces que la fotografía, en tanto que da un resultado idéntico a la realidad, es el arte absoluto, significa caer, según Baudelaire, en el remolino inmundo de una sociedad que se desespera por contemplar su fea y trivial imagen reflejada en el metal.

Baudelaire se erigió en 1859 como un defensor paradigmático del arte puro. Pero la fotografía ha evolucionado de tal modo y la sensibilidad hacia ella se ha transformado tanto que hoy pensamos que lo bello y lo ilusorio también son sus dominios. Y que, más todavía, lo feo y lo obsceno forman parte también de la belleza. El médico de La sed del ojo terminará concluyendo esto mismo cuando se enfrente a ciertas fotos de Belloc que la moral del Segundo Imperio considera inmorales. Chaussende es lo que entonces se llamaba un tocólogo. Su oficio es diagnosticar sobre los sexos enfermos de las mujeres. Pero su mayor afición es ir al Museo del Louvre donde ve los desnudos que han pintado los maestros europeos. Y también ver, en el aislamiento de sus aposentos privados, las fotos que Madeleine, su amigo, persigue tan obcecadamente. Digamos entonces que Madeleine está a favor de lo que piensa Baudelaire sobre la fotografía con respecto a la pintura. Y, de alguna manera, apoyado en lo que dice el poeta, lleva a cabo su decomiso sin vacilación. Decomiso que hizo desaparecer miles de fotografías que hoy serían un patrimonio artístico inigualable. El médico, en cambio, se distancia de lo que dice Baudelaire y termina pensando, como Belloc, que esas 24 fotos forman parte de una importantísima educación de la sensibilidad y la mentalidad humanas.

En la escritura de La sed del ojo influyó mucho el hecho de que el tema mismo del voyerismo despertó en mí una serie de recuerdos y fantasías que habían permanecido dormidos durante años; están fundidos en la pesquisa que hace el policía Madeleine del comercio pornográfico. En este proceso de escritura afloraron las primeras imágenes que yo guardo de la desnudez. Las que inauguraron en mí, cuando era un niño de seis años, la inquietud del mirar, a hurtadillas, un cuerpo de mujer. Recordaba la mañana en que subí a un tejado. Subí tras un gato multicolor que quería acariciar a como diera lugar. Me deslicé por entre las tejas. Escuché de pronto la voz de una mujer que cantaba. Buscando el origen de la canción, encontré un agujero. Incliné la cabeza. Y vi. Vi a una muchacha bañándose. La vi, mientras seguía cantando, jugar con el agua. Por un momento sentí algo parecido al terror. Después el corazón se me quiso salir del pecho cuando vi que las manos de ella enjabonaban algo entre sus piernas. Me refiero a esto porque mientras escribía La sed del ojo traté de mantener vivos ese temblor y esa emoción primeros.

Pero si este fue el impulso emocional de la escritura, había un reto acaso más intelectual, por no decir histórico. Porque, a su modo, lo que pretendí escribir fue una novela histórica. Ese reto era el de recrear el París fotográfico de 1860. El largo período que viví en esta ciudad me permitió poner a pasear a los personajes por ciertos lugares. En verdad, la cartografía de La sed del ojo se refiere a sitios importantes para la historia de la fotografía porque en ellos se establecieron algunos de los fotógrafos más destacados de entonces: en los alrededores del Teatro de la Ópera, la plaza de Clichy y lo que hoy se llama los Grandes Bulevares. Los textos de Baudelaire sobre la pintura y la fotografía fueron, como he anotado, una base esencial a la hora de querer reflejar la mentalidad del burgués. Algunas historias de la fotografía erótica, igualmente, me ayudaron sobremanera. En especial el libro Obscénités, photographies interdites d’Auguste Belloc de Sylvie Aubenas y Philippe Comar, que me permitió tener siempre cerca las 24 fotografías que sobrevivieron al decomiso policial. Y la muy conocida historia de la fotografía erótica del siglo XIX de Serge Nazarieff. Pero también me sumergí en la obra de ciertos pintores. En La sed del ojo hay alusiones a pinturas del Renacimiento, el Romanticismo, el impresionismo. Cuadros de Baldung, Durero, Tiziano, David, Velázquez, Goya, Delacroix, Chassériau y Manet desfilan ante los ojos sedientos del médico y el policía cuando se encuentran para hablar sobre esa desnudez que tanto los enaltece y atormenta. Rastrear los vestidos que se usaron a la sazón me pareció fundamental porque sabemos que la desnudez de una mujer ocurre luego de un a veces muy delicado despojamiento de sus prendas. Incluso contemplar ese desvestirse, cuando es efectuado con insinuación, despierta emociones tan intensas como las que provoca la desnudez misma.

La sed del ojo puede producir una determinada actitud de rechazo, o al menos de reserva, en algunos lectores. ¿Por qué no aparece la voz de la mujer cuando de lo que se trata es de perseguir su belleza fugitiva? La sed del ojo solo es narrada por tres hombres. Por un fotógrafo, un médico y un policía voyeristas. Ellos representan la forma en que miraba y pensaba la sociedad masculina frente a ese acertijo oscuro que se esconde bajo las faldas, las enaguas y los calzones. La mujer, por ello mismo, solo existe en sus páginas en tanto que objeto de deseo. En tanto que fotografías que se observan en medio de la felicidad y la melancolía. Y quizás sea esta la razón que explique la estructura de la novela. Conformada por 44 capítulos breves, pretende acercar al lector a esos mosaicos eróticos que en el París del siglo XIX circulaban por entre las manos de los clientes. Y su propósito más seguro es hacer sentir, al menos en el instante de la lectura, que los hombres no somos más que siluetas que se desvanecen entre la luz y la sombra.

ACERCA DEL AUTOR

Docente de literatura en la Universidad de Antioquia. Recibió el Premio José Donoso (2016) como reconocimiento al conjunto de su obra. En 2019, su primera novela, La sed del ojo, fue reeditada por Penguin Random House.