El rastro de los libros

Marginalia de Pessoa

Una lectora de Pessoa compra en Mercado Libre una edición de la primera antología que se hizo del autor portugués en Latinoamérica. En la marginalia encuentra un camino que la lleva hasta el anterior propietario. Un puente entre Lisboa y Buenos Aires.

POR María Soledad Pereira

Ilustraciones de Juan Duarte.

Un día de junio de 2017, mientras hacía limpieza, encontré un artículo publicado años antes en el diario argentino Página/12. Se titulaba “De Pessoa a Pessoa”, lo firmaba el poeta Rodolfo Alonso y las primeras líneas decían así: “Los argentinos bien podríamos preciarnos de haberlo descubierto. O, al menos, de haber sido de los primeros en hacerlo. Mucho antes de que empezara su consagración, cuando hasta en Portugal era casi desconocido, en 1961 Fabril Editora publica en Buenos Aires la primera traducción de Fernando Pessoa en América Latina”.

Enseguida leí el artículo hasta el final y decidí buscar el libro para comprarlo.

La editorial había desaparecido y el libro estaba descatalogado, pero en Mercado Libre –esa suerte de mercado de pulgas online– había tres ejemplares. El que más me interesó se ofrecía en buen estado e incluía –así lo indicaba el aviso– artículos de diarios y revistas que el dueño anterior había dejado entre sus páginas. Este último detalle me hizo pensar. Imaginé que los artículos estarían adheridos a las hojas con cinta –cosa que no me gustaba tanto, pero que podía tolerar– e imaginé también que me depararían algo que valdría la pena leer. En fin, compraría ese ejemplar básicamente por dos razones: porque se veía como nuevo y porque esos papeles que venían de yapa me intrigaban.

Lo que siguió fue un trámite rápido: la confirmación de la compra y los arreglos con el vendedor para concretar la entrega. El encuentro sería en el 700 de la avenida de Mayo, en una librería que ostentaba el curioso nombre de La Calesita.

Se sabe que un libro usado puede contener, y de hecho contiene, marcas de todo tipo: subrayados, anotaciones al margen, manchas de café, páginas dobladas o rotas, dedicatorias. También se saben los motivos por los que alguien decide deshacerse de un libro: falta de espacio, de dinero; falta de interés en conservar la biblioteca de un familiar desaparecido. Lo que no puede saberse (o lo que nunca se sabe) es todo lo que un volumen de segunda mano, con su carga de legados e intervenciones, puede en rigor ofrecer.

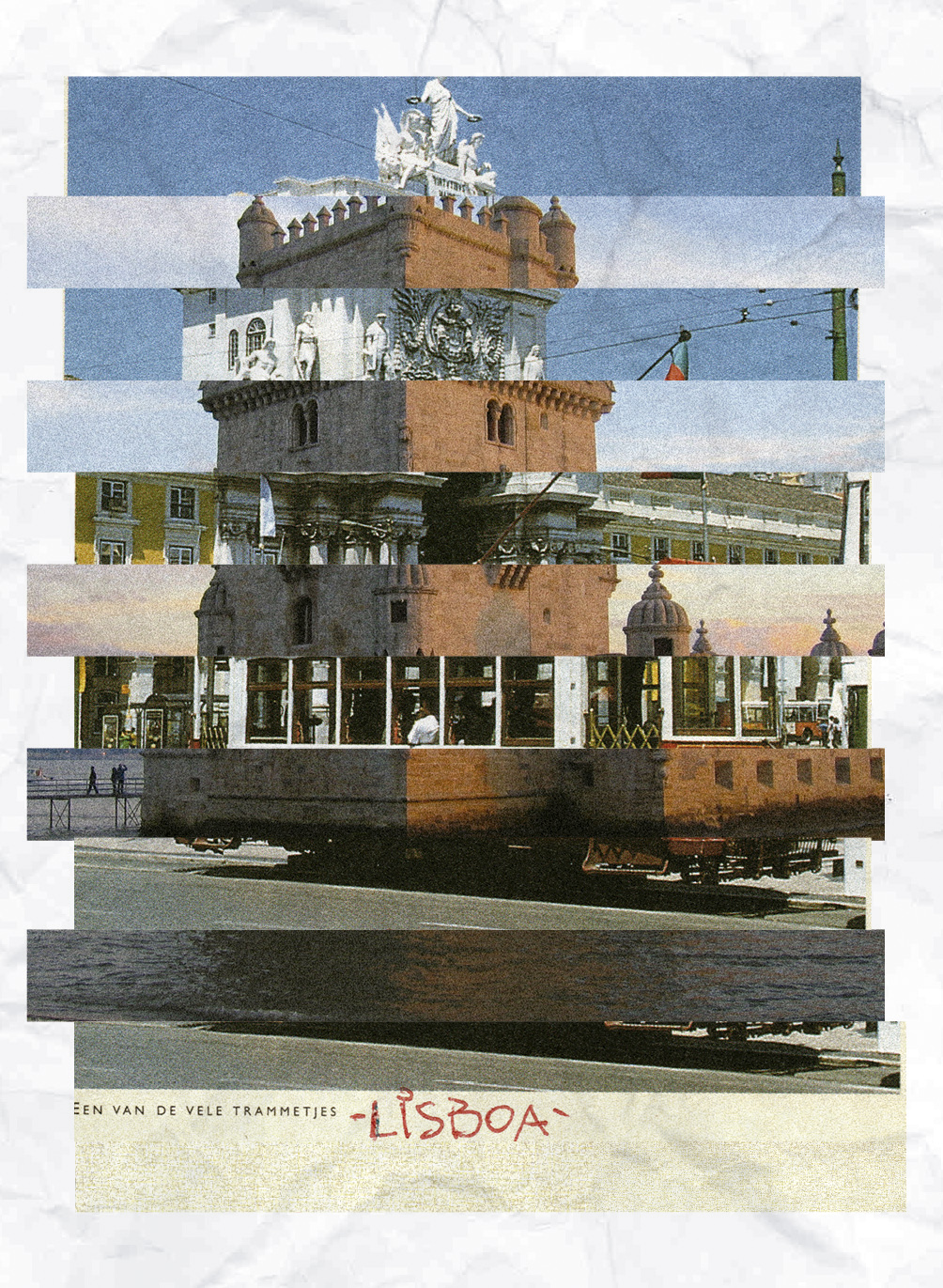

En el libro recién comprado había una dedicatoria de Luis Alberto Ballester a su amigo Juan Antonio Bucich, fechada el 17 de febrero de 1976, y estaban, además, sueltas, las decenas de recortes prometidos en el aviso. Entre ellos, imágenes de Pessoa, diminutos mapas de Lisboa, retratos de tranvías, breves referencias al poeta, a sus heterónimos, a las peripecias políticas de Portugal: algo inagotable. En síntesis, en ese ejemplar que ahora era mío se cifraba no solo la vida de un poeta en plural, sino también la historia del hombre que lo había leído.

Mientras volvía a casa, y en los días que siguieron, me hice dos preguntas continuamente: ¿quién era Juan Antonio Bucich?, ¿había dejado algo íntimo, secreto, algo recónditamente propio en ese volumen que leyó?

*

Visito Lisboa desde hace casi dos décadas. Fui por primera vez en el año 2000, en un viaje en el que conocí también el pueblo de mi padre, en la Beira Alta. Volví a la capital de Portugal al año siguiente, y en 2003, ya decidida, me instalé por un tiempo para estudiar lengua y cultura portuguesas en la Universidade Nova de Lisboa. Vivía en la Ajuda, un barrio de calles encaramadas y algo laberínticas, en un departamento de dos plantas que compartía con otras tres estudiantes. Desde la sala de estar podía ver, imponentes, el puente 25 de Abril y el Tajo infinito. Regresé a Argentina a fines de 2003 y, desde entonces, cada vez que puedo vuelvo a Lisboa para matar saudades.

La fadista Mísia acierta cuando dice que la saudade es como la presencia de una ausencia. “No es un sentimiento negativo, sino algo creativo de eterno retorno, algo como un vacío lleno de memoria”, aclara. Pessoa escribió: “...cuanto más lejos siento el pasado / la saudade más cerca siento”.

Fue durante aquella época de estudiante en Lisboa cuando empecé a leer con más detenimiento la obra del poeta portugués y cuando aprendí mucho de lo que hoy sé de él, que es, en general, considerando lo huidizo y enigmático de su carácter, lo mismo que todos saben. En su ensayo “El desconocido de sí mismo”, Octavio Paz dice: “Su secreto está escrito en su nombre: Pessoa en portugués quiere decir ‘persona’ y viene del latín persona, máscara de los actores romanos. Máscara, personaje de ficción, ninguno: Pessoa. Su historia podría reducirse al tránsito entre la irrealidad de su vida cotidiana y la realidad de sus ficciones”.

Pessoa resumió lo anterior diciendo: “Me he multiplicado para sentirme”. Y selló el dramatismo de su personalidad a través de una de sus máximas creaciones: los heterónimos –Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, y Ricardo Reis, entre otros–, más de cien autores ficticios, alter ego del poeta, dotados de una biografía, una manera de pensar y un discurso, capaces de dialogar, contradecir y hasta juzgar a su propio creador, Pessoa, el ortónimo, el primer lector de sus ficciones. (Él mismo se definió como un poeta dramático. “El punto central de mi personalidad como artista es el de ser un poeta dramático: tengo continuamente en todo cuanto escribo la exaltación íntima del poeta y la despersonalización del dramaturgo”, dice en una carta que le escribe a Gaspar Simões en 1931.)

“Así, no es inútil recordar los hechos más salientes de su vida, a condición de saber que se trata de las huellas de una sombra. El verdadero Pessoa es otro”, continúa Paz.

Entre esos hechos salientes, menciono algunos: su nacimiento en Lisboa, en 1888; la muerte de su padre cinco años después; las segundas nupcias de su madre con el cónsul portugués en Durban; su mudanza a Sudáfrica; su educación inglesa, y el regreso definitivo a Portugal, en 1905, veintitrés años antes de que, al otro lado del Atlántico, naciera un tal Juan Antonio Bucich.

*

Además de conservar recortes de diarios y revistas relacionados de uno u otro modo con la obra que estuviera leyendo, Juan Antonio Bucich era un especialista en guardar entre las páginas de sus libros toda clase de testimonios: boletos, cartas de embarque, entradas a lugares turísticos, incluso facturas de las compras que iba haciendo en el transcurso de sus lecturas. El botín entero iba a parar a esos libros que, al decir de Mirta Martínez y Jorge Rey –dueños de la librería La Calesita y quienes conocieron la biblioteca de Bucich cuando la familia debió desmantelarla–, el hombre mantenía como nuevos.

De ese cuidado meticuloso, no hay dudas. Basta con ver el ejemplar que yo compré: un tomo recibido como obsequio en 1976 –hace 43 años–, en el que solo se notan un roce inevitable, un roce apenas en las tapas blandas color manteca, y la oxidación de las páginas, ese amarillo vital que da cuenta del tiempo y de su condición inexorable. Abrirlo es como atravesar un umbral.

Al otro lado de la cubierta está palpable, de algún modo, lo impalpable: el encuentro íntimo, la sintonía elemental, el diálogo singular e irremediable entre el autor Pessoa y el lector Bucich. Está la obra y el rastro de quien la leyó primero, rastro que abarca más de tres decenas de papeles. Los cuento, los separo, los extiendo en mi mesa de trabajo, y al azar agarro uno. No tiene fecha, no tiene firma, pero enseguida sé que quien habla es el mexicano Octavio Paz: “Entre mis encuentros imaginarios, el de Fernando Pessoa fue uno de los más profundos. Lo conocí, en 1958, en París, cuando yo ya era un escritor formado o, si se quiere, deformado por cuarenta años de vida y muchos años de lecturas y tentativas poéticas. Leí sus poemas primero de manera distraída, después con sorpresa y al fin fascinado”.

Con sorpresa y fascinación, como me imagino yo a Bucich, mientras lee y colma a su ritmo el libro recibido, y se apropia de él a partir de la maníaca inclinación de engrosarlo y dejar marca, no tanto de puño y letra, sino a través de pequeños legados: una foto, por ejemplo, en la que se ve a Pessoa junto a Costa Brochado –intelectual del régimen salazarista– en el mítico Café Martinho da Arcada, en Lisboa. Esa foto, entre muchas otras, además de una entrada al Castelo dos Mouros, en Sintra, que le costó a Bucich unos cuatro euros en febrero de 2007 –la fecha se encuentra impresa en el ticket–. También hay un artículo doblado en tres, donde la periodista Marvine Howe (traducida por Zoraida J. Valcárcel para el diario argentino La Nación) traza rápidamente un circuito por la capital portuguesa: desde el Barrio Alto hasta la Praça do Comércio, desde la Rua Augusta hasta la avenida da Liberdade, desde el Museo Nacional del Azulejo hasta el Monasterio de los Jerónimos, en el barrio Belém. Encuentro otro artículo sobre el fado y las profundidades del alma lusitana, y un recorte diminuto –tan diminuto que para cualquier despistado hubiese pasado inadvertido– donde se mencionan sucintamente tres obras, entre ellas Lo que el turista debe ver, de Fernando Pessoa: una guía de Lisboa en la versión del famoso poeta portugués. Eso y un detalle sobre cómo llegar a la capital portuguesa desde Buenos Aires, y también, en el mismo volumen de poemas, el recorte de un poema de Ricardo Reis, heterónimo de Pessoa: “¡Tan pronto pasa todo lo que pasa! / ¡Muere tan joven ante los dioses cuanto / Muere! ¡Todo es tan poco! / Nada se sabe, todo se imagina. / Rodéate de rosas, ama, bebe. / Y calla. El resto es nada”.

*

Hay, en el acto de marcar, un momento de mimetización, de sincronización entre autor y lector. Son esos instantes de coincidencia absoluta en los que el lector suele intervenir la obra y en los que desearía, citando a Holden Caulfield, que el autor fuera su amigo para poder llamarlo por teléfono.

A ese legado visible, a veces tangible, Juan Antonio Bucich lo llamaba “alimento de los libros”.

Su hija menor, Verónica, licenciada en filosofía, lo explica así: “Mi viejo leía y releía, y les iba poniendo a los textos recortes que tenían que ver con la obra, con la biografía del autor, con la ciudad de origen. Todos sus libros estaban llenos de alimento”. Para su nieto, el hijo mayor de Verónica, es una especie de link a la antigua, una suerte de enlace, de hipervínculo orgánico, capaz de estimular búsquedas renovadas en el siguiente lector.

Juan Antonio Bucich nació en Buenos Aires en 1928 –siete años antes de la muerte de Fernando António Nogueira Pessoa, en Lisboa– y murió en La Lucila, una localidad del Gran Buenos Aires, 84 años después. Nunca recurrió a internet ni usó computadora. Era, se diría, un hombre analógico de pies a cabeza. Y coleccionista, lector, pintor y cinéfilo.

Estudió pintura, y en una escuela de arte conoció a la mujer que sería la madre de sus cuatro hijos. Pintaba al óleo y hacía acuarela, pero no comía de la pintura ni de la literatura, aunque las artes plásticas y las letras ocupaban gran parte de su tiempo y también de su casa, donde había cinco bibliotecas. “Mi viejo podía leer, releer, restaurar muebles, pintar. Solía pintar en el garaje, donde tenía el taller, y a veces pintaba también en el comedor”, comenta Verónica.

A los 22 años y recién casado, Bucich se empleó por necesidad en la Flota Fluvial del Estado Argentino. Primero fue inspector de sanidad; después jefe de mantenimiento, hasta que los militares desguazaron la flota en 1982. Y aunque Bucich no dejó de viajar, se dedicó a otra cosa:

–Al cine –dice Verónica–. Al principio, trabajó en una productora. Después vendió cuadros en la feria artesanal de San Isidro. Más tarde se jubiló.

No obstante, siguió desarrollando el paciente arte de recortar noticias y alimentar libros: una práctica atribuible a su espíritu obstinado e inquieto a la vez, un ejercicio aprendido y a la vez heredado de una tía, docente y dedicada lectora, con quien la familia había compartido la casa. En la casa, al decir de su hija, todos tenían la misma costumbre, salvo la madre, que odiaba esos papelitos. La señora de Bucich –maestra durante una época, y luego coordinadora de talleres literarios en el Centro Cultural San Martín– no compartía en absoluto la idea de meter cosas en los libros.

En el último tiempo, Nelly de Bucich se había hecho devota de Mankell y tenía sus obras completas, y leía también a Tabucchi. El señor Bucich, por su parte, releía a Borges y seguía deslumbrándose con Shakespeare. Ella amaba el folclor y tocaba la guitarra. El folclor a él parecía no interesarle. Al contrario: mientras leía o pintaba, escuchaba a Vivaldi.

A pesar de eso, o a lo mejor por eso, por ser en varios aspectos como el agua y el aceite, el matrimonio compartió vida y obra durante 62 años, hasta que un día de 2012 la muerte de él los separó. Al año siguiente murió ella y los hijos iniciaron el largo desmonte de la casa: la repartición de libros, la distribución de cuadros, la venta a través de Mercado Libre, la donación de obras a una escuela de La Lucila y el encuentro con Mirta y Jorge, los libreros de La Calesita a quienes el hijo mayor de Verónica, estudiante de edición y asiduo visitante de librerías de viejo, ya conocía y se ocupó de contactar. Fueron ellos quienes, en 2015, compraron la mayor parte de la biblioteca de Bucich, que incluía, entre otros títulos, el ejemplar que yo compré, el mismo que cuatro décadas antes había comprado el escritor Luis Alberto Ballester para obsequiárselo a su amigo Juan Antonio.

*

A fines de los años cincuenta, en Buenos Aires, Aldo Pellegrini –el principal animador del grupo surrealista en Argentina y director de la colección Los Poetas en la mítica Fabril Editora– le pidió a un veinteañero Rodolfo Alonso preparar una antología de Fernando Pessoa. Alonso había traducido ya a Murilo Mendes y a Drummond de Andrade, pero del poeta portugués sabía lo que por ese entonces podía saberse desde este lado del mundo: muy poco o nada.

Hurgó en las librerías porteñas, buscó en vano aquí y allá. El propio tesón y la amistad del brasileño Milton de Lima Sousa finalmente lo salvaron. De Lima Sousa era el único integrante extranjero del Grupo Poesía Buenos Aires (del que Alonso también formaba parte) y disponía de los textos de Pessoa que, en Portugal, había empezado a publicar la casa editorial Ática. De ese botín recibido por correo postal, Alonso hizo una selección y se puso a trabajar.

En una ponencia presentada en Lisboa, en 2010, él mismo contó algunos entretelones:

Cuando Aldo Pellegrini, siendo yo tan joven, me ofreció a fines de 1959 seleccionar y traducir una amplia antología de Fernando Pessoa, recuerdo que fue arduo convencer a su cuñado, Francisco Caetano Dias. Como si su familia se avergonzara de ese extraño pariente de vida más que anónima, que recluyó bajo la humilde apariencia de esporádico traductor de correspondencia extranjera para casas comerciales la gestación de su “drama en gente”, la múltiple obra de creación que lo poblaba.

En 1961, Fabril Editora publicó entonces el que sería, al decir de Alonso, “un gol argentino”: la primera traducción de Fernando Pessoa en América Latina y la primera en castellano de sus principales heterónimos poéticos.

–El éxito fue instantáneo –me cuenta Alonso en su casa de Olivos, 58 años después de aquel acontecimiento desaforado–. Un éxito inmediato, aunque silencioso, a la manera de Pessoa, que conquista de a uno: de persona a persona.

En Argentina, el hecho no tuvo mayor resonancia: ni crítica ni publicidad. En Portugal, en cambio, la estudiosa Maria Aliete Galhoz celebró la noticia rioplatense y dijo: “Rodolfo Alonso nos restituye un poeta a través del amor de otro poeta”.

Al año siguiente, en 1962, el mexicano Octavio Paz presentó lo suyo ante el mundo de habla hispana: Fernando Pessoa. Antología, un libro editado por la Universidad Autónoma de México que incluía, a modo de obsequio para el lector, el luminoso ensayo “El desconocido de sí mismo”.

Según Jerónimo Pizarro, investigador y editor de la obra del escritor luso, Alonso y Paz trabajaron casi en simultáneo.

–Los veo como a dos contemporáneos, así el libro de uno se haya publicado poco antes que el del otro –me cuenta–. Por lo demás, las dos antologías fueron fundamentales para el descubrimiento de Pessoa en la esfera hispanoparlante.

Por fortuna, a aquella primicia argentina, escasa de publicidad, le siguieron sucesivas reediciones hasta que décadas después, en 2005, cuando Pessoa ya era una figura mundialmente celebrada, Mario Pellegrini, hijo de Aldo, decidió hacer una edición renovada de esa obra bajo el sello Argonauta, que él mismo dirigía.

–Una reedición bellísima –dice Alonso–, como todas las de Mario. Un texto ampliado: son cien poemas en total, y con un prólogo nuevo.

Un prólogo en el que Alonso manifiesta un alegre desconcierto: “No cesa de sorprenderme la exquisita avidez con que tantos lectores, en esta era de banalización globalizada, viven como descubrimiento propio y enriquecedor a este gran poeta distante, multifacético, exigente y oculto”.

El vínculo entre Fernando Pessoa y Rodolfo Alonso, fruto de la perspicacia de Aldo Pellegrini, se fue expandiendo así, indisoluble y botánico, como se expande la obra del poeta portugués.

Antes de la aparición del volumen ampliado, el sello Emecé le pidió a Alonso la traducción de cinco títulos pessoanos, entre ellos El banquero anarquista y Mensaje, el único libro de poesía que Pessoa pudo publicar. Tiempo después, la Universidad de Valparaíso de Chile hizo lo propio: quería reeditar aquella antología primigenia. Por una cuestión de derechos editoriales, Alonso dijo que no, pero ante la insistencia chilena y el argumento de que Pessoa era un perfecto desconocido en el país transandino, el poeta argentino no dudó en hacerles una contrapropuesta: un libro diferente. El resultado fue YO es otros. Antología esencial –en alusión a lo que Rimbaud ya había intuido–, un libro que en Chile continúa en prensa y que en Argentina, a instancias del propio Alonso y de la editorial Eduvim, está en circulación desde 2018.

Volviendo a los orígenes, a la antología que Fabril Editora publicó en 1961 y que yo, de milagro, conseguí a través de Mercado Libre, Alonso dice que todavía la encuentra en España y en toda Latinoamérica.

–Es un libro que se conserva en bibliotecas privadas como un acontecimiento, y en el corazón y en la memoria como un entrañable compañero de huella perdurable.

*

“Perderse a sí mismo en un libro no es una fantasía ociosa, sino una realidad adictiva”, escribió Susan Sontag. “Uno está dispuesto a darse entero en la lectura”, asegura Pedro Mairal, “a darle atención, silencio. Uno renuncia a la realidad cuando se abstrae leyendo, uno se transparenta, se ausenta”.

Y en el proceso uno deja marcas, marcas que nos delatan y nos acercan, al volver sobre el texto ya leído, al lector que fuimos alguna vez. Porque para el mismo lector, según escribió Borges, el mismo libro cambia. Y cambia porque cambiamos: “Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura, renuevan el texto”.

Aun así, cada lector es un mundo, y sus modos de leer (por lo intrincados, por lo creativos, por las razones que los suscitan) acaban siempre causando sorpresa. No todos releen, ni todos subrayan, ni comparten la idea de escribir al margen. Hay, por otro lado, lectores más pulcros que glosan la obra sin alterar, sin modificar siquiera una página.

Hace días me contaba una amiga que la periodista Eugenia Zicavo había dicho, en su programa Libroteca, que si un libro le había volado la cabeza en un momento equis de su vida, prefería no releerlo años después. Porque podía pegarle distinto, porque podría no parecerle tan extraordinario como le había parecido, porque quizá le terminaba encontrando las fallas y los lugares comunes.

Según Leídos, una obra que reúne fotografías de libros marcados por 99 autores, Leila Guerriero, César Aira y Rodrigo Fresán no admiten ninguna forma de intervención. “Parece que sus libros jamás hubieran sido tocados”, dice en la introducción el autor, Esteban Feune de Colombi. En el banquillo opuesto, por tomar un caso radical, está Martín Kohan, que raya sin titubeos: improvisa diagonales, hace tachones, si no puede marcar, no lee. Y está Borges, claro, especialista en producir diálogos entre autores y cuyos libros, al decir del sociólogo Horacio González, admitían innumerables anotaciones que luego reaparecían en el cuerpo de su obra.

Hay, por lo demás, curiosidades dignas de toda lectura, incluso de toda relectura.

En su crónica “Un lector borrado”, Alejandro Zambra cuenta que al leer Toda la luz del mediodía de Mauricio Wacquez, una novela que había comprado de segunda mano, se topó con los comentarios dejados por su dueño anterior, comentarios con los que él no coincidía en absoluto. “Con impaciente caligrafía, ese lector anónimo matizó su aburrimiento, anotando en los márgenes adjetivos que desde luego no comparto, sobre todo porque muchas veces coinciden con los, para mí, mejores pasajes de la novela”, dice. El hallazgo llevó a Zambra a imaginar los rasgos de ese personaje ruidoso y hasta a bosquejar la escena de un lector que borra, en el libro, las molestas huellas de otro.

En una columna titulada “El subrayador”, Pedro Mairal cuenta, por su parte, que en un bar donde desayuna a veces, en Belgrano, encuentra los diarios subrayados con una birome azul: “Subrayados muy buenos, afilados, obsesivos, a veces mínimos. No leo tanto el diario, sino que leo lo que el otro señaló... Siempre es revelador”. Mairal va a ese bar en busca de esos subrayados porque lo ayudan a leer el diario con más humor y en menos tiempo.

Refiriéndose al escritor Abelardo Castillo, Sylvia Iparraguirre escribe en su ensayo La vida invisible que, a poco de conocerlo y estando él en plan de conquista, le prestaba libros. Un día le prestó Bucólicos y líricos griegos, un libro que Abelardo adoraba, y ella, en uno de sus viajes a Junín, lo perdió. “Fue motivo de una discusión fuerte”, dice Iparraguirre, “no me prestaba más libros para mis viajes. Creí que era broma pero, salvo algunas excepciones, fue verdad”.

Para evitar que me pase lo que a Castillo y a fin de preservar la intimidad marcada (en resumen, el pasado con que cada volumen carga), soy de las que se niegan a prestar libros. Si lo hago, siento que me desnudo o que corro el riesgo de desnudarme y, ante el menor exhibicionismo “libresco”, tengo pudor, un pudor que me sonroja. Antes que prestar un libro prefiero comprar uno nuevo y regalarlo, como he hecho más de una vez. Antes de prestarle un libro a su señora, Juan Antonio Bucich tenía que pensarlo: él era un maníaco radical en el cuidado de su biblioteca; ella, no tanto. Cada uno con sus obsesiones. No hay lector, no hay nadie que se salve.

*

Además de su propia producción literaria, Fernando Pessoa dejó, tras su muerte, una biblioteca multilingüe densamente escrita y subrayada. Esas marcas, llamadas técnicamente “marginalia”, constituyen, al decir de los que saben, un elemento fundamental para aproximarse a él y a su obra, en su mayor parte póstuma e inacabada.

“Pessoa traducía, subrayaba, escribía al margen lo que otros despertaban en él”, se lee en la página web de la Casa Fernando Pessoa, museo en Lisboa donde se conserva, en físico y digital, gran parte de su biblioteca particular. Allí se encuentran unos 1.300 títulos, más de la mitad en lengua inglesa: libros que compró, le regalaron, ganó, heredó, editó, leyó y marcó profusamente.

Además de sus propios escritos, esa pródiga intervención sigue siendo, ocho décadas después de su muerte, materia de estudio y ocasión de debate, encuentro y regocijo de entusiastas investigadores.

Un tórrido día de mayo de 2019, en la Universidad de Lisboa, un grupo de catedráticos se reúne para conversar acerca del teatro de Fernando Pessoa, específicamente de la inédita Trilogia dos Gigantes, y hablan también de eso: de sus notas al margen y de la necesidad de una edición crítica de la marginalia pessoana. Para entender sus procesos creativos, dicen, para conocer las fuentes que lo inspiraron. En síntesis, para acercarse a él y a su mundo.

Tal es el valor que tiene el registro de un lector activo. “Quien subraya un libro habla muy profundamente como si no escondiera la voz”, escribe en un ensayo el traductor Pablo Javier Pérez López. “Señala o quizá reafirma lo leído”, añade.

Y se deleita, interpela, disiente, se hace preguntas. En ese ejercicio dialógico, momento de intercambio y revelación, el propio libro se transforma, se convierte en cuaderno de notas, en borrador, en receptáculo de papeles o pétalos. En otra cosa.

En el prólogo a la primera edición de Borges, libros y lecturas, Horacio González dice que cada libro contiene la incógnita de sus lectores anteriores, lectores anónimos que se pueden revelar. Lectores propensos al diálogo y a resignificar algo que, al parecer, estaba cerrado. Juan Antonio Bucich fue, acaso, uno de esos lectores.

ACERCA DEL AUTOR

Ha colaborado con medios como Letras Libres, Internazionale y La Nación.