Una copa dorada llena de limones amargos

El florecimiento de la industria de cítricos en el sur de Italia y el de la mafia siciliana son ramas del mismo árbol.

POR Helena Attlee

La llanura que se extiende entre la ciudad de Palermo, las montañas y el mar ha sido conocida como la Conca d’Oro durante siglos. Para algunas personas el nombre se remonta a un poema de mediados del siglo XV, de un poeta siciliano llamado Angelo Callimaco. La describió como una “aurea concha”, una concha de oro más bella aún que la utilizada por Venus para cruzar el mar. Pero conca en italiano se traduce también como “copa”, “ánfora”, y en mi opinión una copa dorada contiene una promesa de belleza aún mayor que una concha de oro. Al este de la ciudad, una empinada y sinuosa carretera conduce al pueblo de Gibilrossa. Desde este lugar estratégico, esa tierra parece un generoso regazo verde suspendido entre las dos amplias cimas del monte Grifone. Por un lado está rodeada de un fulgurante mar azul y por el otro se encuentra cercada por la desordenada sucesión de bloques de pisos que conforman las afueras de Palermo.

Hace un siglo esta extensión de terreno, desde la montaña hasta el mar, estaba prácticamente cubierta por huertos de limoneros. Hoy las carreteras y los edificios modernos fragmentan los restos de aquel verde tapiz, aunque desde Gibilrossa todavía se pueden ver unos pocos muros de arenisca rodeando los huertos de limoneros a ras de suelo o ligeramente elevados, con las terrazas de cítricos en las laderas inferiores de la montaña y algunas encantadoras casas de campo amuralladas, llamadas bagli, dispersas en el paisaje. Es una hermosa vista y, sin embargo, durante el siglo XIX tuvieron lugar aquí, en este precioso escenario de verdor, algunos hechos siniestros. Los actores de esos actos delictivos fueron bandidos, contrabandistas, ladrones de ganado y otros con profesiones más respetables, como abogados, políticos, estadistas y agricultores. Les unía un ansia de dinero y poder, y se juntaron por primera vez entre los limoneros de la Conca d’Oro para constituir una organización que pronto sería conocida como la mafia, palabra derivada del adjetivo mafioso, que significa “valiente” o “guapo” en el dialecto de Palermo.

Aunque el contrato de Sicilia con Gran Bretaña duró menos de cincuenta años (en 1803, el Almirantazgo les confió a Malta y Sicilia el suministro de limones para la Marina Real Británica, ya que se había descubierto que eran la cura perfecta para el escorbuto), el boom de los cítricos no disminuyó al crearse un importante negocio de exportación a Estados Unidos. El primer cargamento de limones fue enviado en 1807, y para 1830 las remesas de naranjas y limones llegaban a Nueva York todos los meses del año. En 1832, Estados Unidos suprimió los aranceles a los cítricos italianos y la cantidad de limones exportados se incrementó casi inmediatamente de 3,5 a más de 10,5 millones de kilos. En 1857 más de 19 millones de kilos de fruta realizaban el viaje por mar. La fruta más valiosa se embalaba cuidadosamente en cajas de madera de “estilo americano” y se envolvía en papel de seda de brillantes colores. Las cajas se apilaban en los huecos dejados por cargamentos más pesados y menos sabrosos, como el azufre.

Las naranjas dulces crecían junto a los limones, aunque cultivar naranjas, con árboles que solo dan entre 400 y 600 frutos al año cada uno, nunca fue tan lucrativo como cultivar limones. Un limonero florece varias veces al año y puede dar entre 600 y 1.000 limones anuales, de modo que los limones representaron dos tercios de la producción de cítricos de Sicilia durante el siglo XIX. El limón toleraba la larga travesía atlántica mejor que la naranja, y además esta requería un viaje plácido porque, por lo general, se comía fresca y tenía que llegar en condiciones casi perfectas para alcanzar un buen precio en el mercado estadounidense.

Un clíper podía llegar a Nueva York, desde Mesina o Palermo, en cinco días si el tiempo era bueno, pero los cítricos son perecederos y si el barco se retrasaba debido al mal tiempo se podía perder el cargamento completo. La introducción de barcos de vapor en 1862 señaló el comienzo de una nueva era, aún más lucrativa, que incrementó el potencial de beneficios y permitió a los comerciantes de cítricos de Palermo y Nueva York establecer fechas fiables de salida y llegada de su cargamento. Y a medida que el viaje se acortaba, la fruta llegaba cada vez en mejores condiciones.

Monte Pellegrino at Palermo, Italy, George Loring Brown. Óleo sobre tela, 1856.

En 1860, la producción de cítricos sicilianos proporcionaba más dinero que cualquier otra actividad agrícola en Europa. Fue el año de la unificación, cuando Sicilia se deshizo del dominio Borbón y se unió al nuevo reino de Italia. Fue también una época de caos político en Palermo, de la que surgió la organización criminal secreta ahora llamada Cosa Nostra o mafia, asociación de grupos criminales que comparten una estructura común y no se atienen a las leyes sino tan solo a su propio código de conducta. Se suele asumir que esta clase de crimen organizado fue el vestigio de tradiciones feudales que evolucionaron hasta convertirse en algo peligroso entre los habitantes más pobres, aislados y atrasados de Sicilia. Pero en realidad, muchos de los nuevos mafiosi fueron aristócratas, y todos ellos eran modernos empresarios convertidos en los terratenientes más poderosos de la Conca d’Oro. Las operaciones de especulación, extorsión, intimidación y chantaje que caracterizan las actividades de la mafia se practicaron y perfeccionaron por primera vez en los huertos de cítricos de la Conca d’Oro, aunque en la actualidad continúan afectando la política, influyendo en la economía y arruinando la vida de los habitantes de la isla.

Cuando Guy de Maupassant visitó Palermo, la vio como una ciudad “rodeada por una extensión de campos de naranjos que se conoce como la Cuenca de Oro”. Para él, los árboles eran “una mancha sombría al pie de las montañas grises y rojizas, unas montañas que parecen abrasadas, corroídas y doradas por el sol, de tan peladas y coloridas como las vemos”. La palabra “mafia” ya era de uso común cuando Maupassant escribió estas líneas en 1885, aunque a veces se escribía con una efe y a veces con dos, y nadie tenía demasiado claro qué significaba. No obstante, siempre se la relacionaba con la Conca d’Oro, donde las grandes fincas tradicionalmente habían pasado de padres a hijos. Las nuevas leyes habían cambiado ahora esta antigua forma de propiedad de la tierra, creando nuevas oportunidades para los inversionistas, por lo que muy pronto la Conca d’Oro se encontró dividida entre miles de propietarios diferentes. Cada uno de ellos tenía que gastar enormes sumas para comprar parcelas, aunque el suelo fuera a menudo pobre y pedregoso. Eran necesarias cuadrillas de obreros para quitar las piedras y a veces debía plantarse previamente la opuntia o chumbera, cuyas potentes raíces tienen la fuerza suficiente para romper terrenos rocosos o compactos. El suelo pobre se enriquecía con enormes cantidades de manto y estiércol que debían ser transportadas hasta allí desde lugares lejanos. Y antes de poder plantar árboles había que cavar pozos e instalar sistemas de regadío. Era preciso alzar muros para proteger los árboles jóvenes de los ladrones y los vientos fríos, y cada nueva plantación de cítricos tenía que contar con acceso por carretera y un edificio para guardar las herramientas y las frutas cosechadas. Todo este trabajo representaba una considerable inversión, por lo que pasaba largo tiempo antes de poder rentabilizarla debido a que los cítricos no dan fruta hasta los tres años, tardan ocho en producir una cosecha adecuada y muchos años más hasta que el nuevo propietario recoja los beneficios.

Las grandes inversiones y los pobres beneficios ponían muy nerviosos a los terratenientes. Se esforzaban por proteger sus árboles, levantaban muros de tres metros de altura en torno al terreno, entrenaban perros peligrosos y apostaban guardas armados para patrullar los muros durante la noche. Y con todo, seguían temiendo que alguien cortara el agua que alimentaba los canales de riego o robara parte de la cosecha antes de poder recogerla. Y si conseguían enviar la fruta a los muelles para exportarla, se preguntaban si no sería deliberadamente descuidada hasta que el barco hubiera zarpado. Esas eran las preocupaciones que atenazaban a los cultivadores de limones en la Conca d’Oro y crearon las condiciones perfectas para el surgimiento de los chantajes a cambio de protección.

Los mafiosi eran los terratenientes más ricos de la zona. Se ofrecían a proteger los intereses de sus vecinos utilizando a sus hombres como vigilantes, trabajadores y guardas armados, y estaban más que encantados de suministrar agua o instalar bombas a los agricultores que no se podían permitir cavar sus propios pozos. Estos comerciantes de agua mafiosos también redactaban oscuros contratos sobre el agua, basados en un impenetrable sistema de tradiciones arcanas, que les permitían subir los precios a niveles de extorsión cuando escaseaba la lluvia. También eran mafiosi quienes actuaban como comerciantes y agentes al por mayor, comprando por lo general la fruta cuando todavía estaba en el árbol. (En cuanto se cerraba la venta, se clavaba una fruta en la puerta del muro de la plantación de cítricos, a la que a menudo se añadía un cartucho de escopeta como aviso a posibles intrusos.) Y por último, era la mafia la que controlaba a los transportistas que llevaban la fruta a los muelles y a los estibadores que la cargaban en los barcos. Al suponer un riesgo y ofrecer al mismo tiempo protección, la mafia se hizo con el control total del cultivo de cítricos desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Y si alguien dejaba de pagar el pizzo, el dinero a cambio de protección, eran también mafiosos quienes enviaban bandas a escalar los muros y derribar a hachazos los árboles durante la noche, o a arruinar los sistemas de regadío y cortar el suministro de agua, intimidando a los trabajadores y asesinando a cualquiera que se resistiera.

Existen varias historias de personas valientes que, en medio de este siniestro panorama, se resistieron a pagar el pizzo; la mayoría terminaron mal. Solamente una de las historias tiene un inesperado final feliz. En abril de 1867, un agricultor llamado Ignazio d’Arpa se negó a pagar un pizzo a cambio de recibir protección para el agua de riego de un huertecillo de limones de la variedad Femminello. Al principio las consecuencias de su negativa fueron simples y previsibles. Le cortaron inmediatamente el suministro de agua y para el mes de julio parecía que los árboles iban a morir de sed. Acorralado, el agricultor pagó y en cuanto le restauraron el suministro de agua empapó el suelo bajo los árboles, que respondieron a esta repentina abundancia floreciendo en agosto. Era un mal momento, porque agosto es el mes más caluroso, el mes de vacaciones, cuando lo único que puede aplacar la sed es un sorbete, un granizado o un gran vaso de té helado con limón. Y entonces, exactamente un año después de que estos árboles afectados por la sequía fueran regados y estallaran en flor, sus ramas aparecieron repletas de los pequeños limones verdes conocidos como verdelli. Estos limones de finales de verano alcanzaron un precio exorbitante, reflejo tanto del valor a causa de su rareza como de la calidad de su zumo altamente concentrado y amargo, ideal para aplacar la sed de agosto.

Un grupo de jóvenes recoge limones en un huerto a las afueras de Palermo (1906). • © Library of Congress.

Se ha convertido en una práctica estándar imponer en abril una sequía deliberada a una parte de árboles de la variedad Femminello y regarlos de nuevo a finales de julio. De este modo ha sido posible camelarla y manipularla para que produzca hasta seis cosechas de frutos cada año. Cada floración y cosecha que produce tiene un nombre diferente. Entre finales de septiembre y comienzos de marzo se cosechan los limoni invernali (limones de invierno), cuyos frutos más valiosos son los que crecen a partir de las primeras flores del año (o primofiore) y maduran a finales de septiembre. Abril y mayo es la época de los maiolini. Los limones producidos por la explosión de la zagara en abril maduran entre noviembre y marzo, y se conocen como bianchetti. Los verdelli provienen de la floración de julio, que produce fruta madura en agosto del siguiente año, y finalmente los marzani y bastardoni maduran en otoño.

Los cítricos crearon un boom económico que comenzó con el suministro de limones a la Marina Real Británica y perduró hasta el comienzo del siglo XX, pero el precio de los limones y otros cítricos podía subir o bajar drásticamente de una semana a otra, convirtiendo el mercado de cítricos en uno de los más inestables. La inestabilidad alimenta el riesgo y este fomenta la especulación. Un comerciante de cítricos mafioso compraba a menudo la fruta antes de que existiera. Con el tiempo disponía que una parte de esta fuera recogida mientras estaba todavía verde. La fruta verde se conservaba bien almacenada en un lugar seco y frío, y ello permitía al comerciante retenerla, creando una escasez que hacía subir los precios. Cuando apareció la gomosis en la Conca d’Oro, en la década de 1860, la mafia convirtió en provecho incluso esta enfermedad mortal de las raíces. La gomosis es causada por una o más especies del hongo Phytophthora, y puede afectar al árbol por encima o por debajo del nivel del suelo. Los limones injertados en un patrón de naranja amarga, resistente a la enfermedad, solo suelen verse afectados por encima del injerto, y el primer síntoma es la secreción de resinas a través de pequeñas grietas en la corteza afectada. Se podría pensar que la tala de miles de limoneros enfermos supuso un desastre, pero la mafia incrementó aún más sus ganancias vendiendo limones de los árboles sobrevivientes a un precio más elevado.

El monopolio de la mafia sobre la industria de los cítricos se mantuvo gracias a la violencia y aquel hermoso paisaje parecía extrañamente apto para este propósito. Los altos muros de los jardines servían para ocultar a los matones a sueldo cuando iban a ejecutar su trabajo. Se apostaban sobre plataformas tras los muros y disparaban desde arriba, mientras otros practicaban un agujero en la piedra, lo suficientemente grande para que pasara el cañón de la escopeta. Cuando el trabajo estaba hecho, podían escapar rápida y fácilmente por aquel laberinto de pasadizos entre los cultivos de limones.

Si el viajero se acerca hoy a la Conca d’Oro encontrará todavía estas estrechas callejuelas bordeadas de muros tan altos que no dejan ver más que a los cuervos arracimados en las ramas de los árboles, de los que de vez en cuando se desprende una. Una vez concerté una cita con un agricultor local en un pasadizo situado entre una fábrica de pintura en ruinas y el muro de un huerto de limones. Allí estaba yo, como una moderna viajera del Grand Tour, contemplando un solar lleno de desechos, un pequeño cementerio de electrodomésticos. Mientras aguardaba, me di cuenta de que la estrecha puerta del muro del huerto estaba abierta. El contraste entre la brillante luz del sol en el pasadizo abarrotado de desperdicios y el interior fresco y ordenado del huertecillo era enorme y comprendí inmediatamente por qué los sicilianos siguen llamando a sus huertos de limoneros bellamente cultivados giardini o incluso paradisi. Y sin embargo, este hermoso paisaje alguna vez ocultó algo podrido, y de haber sido lo suficientemente temeraria para hacer el mismo recorrido a finales del siglo XIX, hubiera visto en las paredes, a ambos lados del camino, inscripciones y crucifijos que señalaban los lugares donde algunas personas habían sido asesinadas por denunciar un crimen de la mafia a las autoridades.

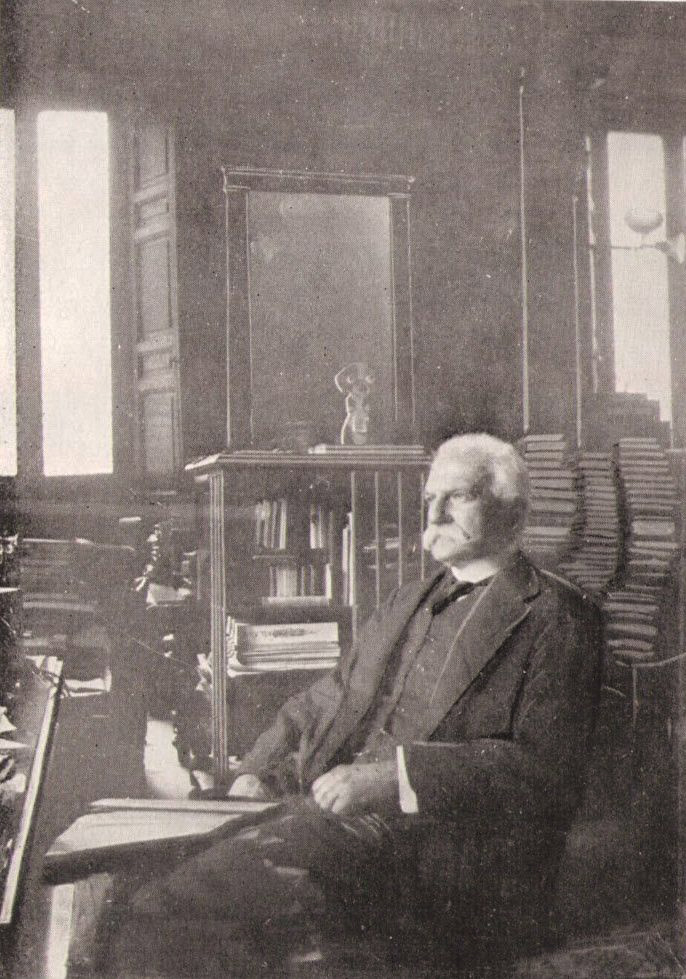

En 1876, Leopoldo Franchetti y Sidney Sonnino, dos intrépidos académicos de Toscana, se dirigieron a Sicilia para realizar una investigación sobre las actividades criminales de una organización que ya se conocía como maffia. La parte del informe debida a Franchetti, “Condizioni politiche e amministrative della Sicilia” (“Condiciones políticas y administrativas de Sicilia”), llama la atención por el contraste entre la belleza exterior de la Conca d’Oro y las repugnantes actividades llevadas a cabo en un lugar donde la violencia “se ejercía abierta, tranquila y regularmente como parte del curso normal de los acontecimientos”.

El médico escocés James Lind descubrió en el siglo XVIII que los cítricos eran la cura para el escorbuto. A partir del hallazgo, la Marina Real Británica hizo un convenio con la isla de Sicilia para obtener constantemente limones frescos. • © U. S. National Library of Medicine.

En los huertos de limoneros, Franchetti encontró “cada pulgada de terreno bien regada, el suelo trabajado una y otra vez con la azada y cada árbol mimado como si fuera una planta exótica de un jardín botánico”, y admitió que cualquier persona que saliera de Palermo por primera vez para explorar el campo circundante quedaría encantada. De hecho, si fuera capaz de olvidar los artículos sobre los problemas de Sicilia leídos en la prensa y volviera a casa, podría pensar que es el lugar más tranquilo y agradable del mundo para vivir. “Pero si se queda, si abre la prensa o escucha de pasada una conversación... todo a su alrededor cambiará”. Es entonces cuando escuchará que al guarda de un limonar le dispararon desde atrás de un muro porque su propietario le había dado el trabajo a él en lugar de dárselo a la persona elegida por la mafia. Y un poco más adelante verá el lugar donde el propietario de una plantación de limones que decidió seguir sus propios planes de alquilar sus limonares sintió como le pasaba una bala justo por encima de la cabeza “a modo de aviso amistoso”. Y cuando se han escuchado unas cuantas historias como estas, decía Franchetti, “el perfume de las flores de azahar empieza a oler a cadáver”.

Hasta la Primera Guerra Mundial, los limones italianos fueron utilizados para producir todo el ácido cítrico utilizado en Estados Unidos. Cuando la guerra interrumpió las exportaciones italianas, se encargó a un químico estadounidense, llamado James Currie, que experimentara con ciertas variedades de un moho llamado Aspergillus niger. Descubrió que si se les alimentaba con glucosa o soluciones de sacarosa producían ácido cítrico, descubrimiento que acabaría por destruir uno de los principales mercados de limones de Italia. Sin embargo, este desastre quedó encubierto por el fabuloso éxito de una novedad en el mercado: la mandarina.

La perfumada mandarina, con su dulce pulpa y su piel blanda, es uno de los tres frutos primitivos de los que descienden todos los cítricos cultivados, y sin embargo fue el último miembro del género Citrus en llegar a Europa. La especie a la que pertenece es tan amplia y compleja que los taxonomistas nunca se han puesto de acuerdo sobre la clasificación de todas las variedades, híbridos y variedades cultivadas que comprende, pero clementinas, satsumas, tangelos y tangerinas derivan todos de las mandarinas o de sus híbridos. Walter Tennyson Swingle (1865-1946), botánico estadounidense y una de las voces más influyentes en la taxonomía de cítricos del siglo XX, era lo que se conoce entre los taxonomistas como un lumper (“sintetizador”), y por consiguiente reunió las diferentes variedades de mandarina bajo una especie, Citrus reticulata, que luego dividió en cinco grupos separados. Reticulata deriva de la palabra latina rete, “red”. Desde que lo aprendí, hago una pausa después de pelar una mandarina solo para apreciar la estructura reticular de la médula que encierra la pulpa de cada variedad.

Swingle identificó la mandarina mediterránea que crece en Italia como una “auténtica mandarina”, distinguiéndola de las clementinas, satsumas y tangerinas, que también pertenecen al grupo de las mandarinas. Pero el taxonomista japonés Tyôzaburô Tanaka, cuya autoridad en el mundo de los estudios modernos sobre cítricos era similar a la de Swingle, adoptó una postura totalmente diferente. Era un splitter (partidario de tener en cuenta las singularidades para crear nuevas categorías), así que subdividió las mandarinas en 36 especies diferentes. En su sistema, la mandarina mediterránea recibió un nombre propio, Citrus deliciosa. Científicos posteriores encontraron arbitrario el sistema de Swingle y demasiado complejo el de Tanaka, y hasta la fecha persiste el desacuerdo. Sin embargo, los estudiosos de cítricos italianos, como el ya fallecido Francesco Calabrese, siempre se han referido a la mandarina mediterránea como Citrus deliciosa, siguiendo a Tanaka.

Otras especies han tardado miles de años en completar la laboriosa migración desde sus hogares en India, China y Malasia, pero la mandarina viajó cómoda y eficientemente a Europa a bordo de un barco. Sir Abraham Hume, un entendido apasionado por el arte renacentista italiano, las piedras preciosas y la historia natural, hizo que le enviaran por mar dos árboles jóvenes desde Cantón (China) hasta Inglaterra. Cuando llegaron en 1805, se los entregó a sir Joseph Banks, del Real Jardín Botánico de Kew. Banks fue quien permitió la migración de la mandarina al Mediterráneo al donar semillas a un jardín de Malta, donde germinaron y crecieron fuertes en el clima subtropical.

Ilustración botánica del Citrus limonium realizada por el pintor francés Pierre-Joseph Redouté.

Hay quien afirma que Fernando IV, el rey de Nápoles, llevó la primera mandarina de Malta a Sicilia en 1810, y que la cultivó en La Favorita, su magnífico palacio de caza en la falda del monte Pellegrino. Otras fuentes sugieren que Giovanni Gussone, director del Real Jardín Botánico de Francisco I en Boccadifalco, en las afueras de Palermo, importó diez árboles de Malta en 1817. Sea cual sea la verdad, en 1821 las mandarinas ya crecían en el jardín botánico de Palermo.

La Citrus deliciosa tuvo un éxito inmediato en Sicilia. En 1822, su dulce pulpa había empezado a servirse como un bocado exótico en las mesas de la aristocracia de Palermo. Los nuevos árboles eran de una variedad llamada Avana (Habana), presumiblemente por el color ámbar de sus frutos, que produce una gran cosecha cada dos años. Sus frutos maduran rápidamente y son ricos en aceites esenciales, aunque están llenos de semillas y se estropean rápido si no se recogen. Se adaptó bien al clima suave y a los fértiles suelos de la Conca d’Oro, y en poco menos de una década se producía en tal abundancia que se podían encontrar montones de mandarinas apiladas en las carreteras a precios irrisorios.

En 1843, Sicilia experimentó su primera sobreabundancia de mandarinas. El mercado local estaba saturado y no era posible exportar la fruta porque la cáscara era demasiado delicada para soportar un largo viaje por mar, e incluso un viaje corto a la península o un trayecto accidentado por carretera. Una pequeña parte de la cosecha se podía conservar en salmuera o encurtida en vinagre para exportarla al norte de Europa, pero la mayor parte se quedaba en Sicilia, donde se dejaba pudrir en los árboles. Los agricultores respondieron a la superproducción talando los mandarinos y reinjertando limoneros con los patrones originales de naranjos amargos. En veinte años muchos de estos limoneros injertados enfermaron fatalmente de gomosis, y los agricultores no tuvieron más remedio que talar los limoneros enfermos y reinjertar de nuevo los mandarinos bajo los viejos patrones de naranjos amargos.

Es su extraordinaria versatilidad la que ha contribuido al gran éxito de la familia de los cítricos y durante la Segunda Guerra Mundial sucedió algo casi milagroso en los huertos de mandarinos que rodean un pueblecito llamado Croceverde Giardina, en el corazón de la Conca d’Oro. Me lo contó Salvino Bonaccorso, cuyo bisabuelo protagonizó una historia que comenzó durante la cosecha de mandarinas de 1939. Cuando recogieron la cosecha a finales de noviembre, él y otras tres familias locales se dieron cuenta de que algunas mandarinas de los arboles no habían madurado. Dejaron la fruta verde donde estaba y cuando regresaron en marzo de 1940 para podar los árboles la encontraron perfectamente madura. Y lo que es mejor, esta inesperada fruta de maduración tardía tenía muchas menos semillas que la tradicional variedad Avana; su pulpa era más dulce y más perfumada, su cáscara más fina y, sin embargo, más resistente. Las tres familias recogieron sus mandarinas y las llevaron al mercado de Palermo. No habían llegado mandarinas frescas desde hacía dos o tres meses y la fruta alcanzó un precio tan exorbitante que los sucesos de aquel día todavía son recordados por los descendientes. Salvino cuenta el relato de su tío, que acompañó a su bisabuelo al mercado con una carreta de fruta y volvió con ella llena de dinero. De repente aquellos árboles anormales eran tan valiosos que el bisabuelo de Salvino se dedicó a patrullar los frutales con un fusil, por si alguien se atrevía a robar el material de injerto.

No tenían que haberse molestado en proteger sus árboles, porque el mismo cambio espontáneo empezó a producirse en todos los mandarinos de Ciaculli y Croceverde. Esta repentina transformación se debía a una inestabilidad genética natural, algo común en los cítricos cultivados debido a su origen híbrido y a la propagación por esquejes, lo cual puede dar como resultado una mezcla de células genéticamente distintas en sus retoños. En una época en que la dieta se regía estrictamente por las estaciones, la importancia de la fruta de maduración tardía era enorme.

Sidney Sonnino (izquierda) y Leopoldo Franchetti (derecha) viajaron a Sicilia en 1876 para investigar el funcionamiento de la sociedad isleña. Al año siguiente publicaron un reporte en dos partes: en la primera, atribuida a Sonnino, se analizaba la forma de vida de los campesinos; en la segunda, escrita por Franchetti, se hacía un estudio sobre la mafia.

Al poco tiempo, todos los mandarinos Avana originales fueron reemplazados por la nueva variedad de maduración tardía, que recibió el muy literal nombre de mandarino tardivo di Ciaculli (“mandarino de Ciaculli de maduración tardía”). Los precios exorbitantes alcanzados por sus frutos convencieron a los agricultores de rebasar los límites tradicionales de los cultivos de cítricos que rodeaban sus pueblos. Utilizaron dinamita para romper las rocas antes de excavar en las empinadas laderas del monte Grifone nuevas terrazas que rellenaron con tierra y remataron con paredes de piedra seta. Era un trabajo costoso y agotador, pero se sentían espoleados por el hecho de que la fruta se vendería a precios increíbles, ya fuera para comerla fresca o para hacer helados, sorbetes y mermelada.

La calle mayor de Croceverde sigue estando flanqueada por hermosos edificios construidos con los beneficios de los cultivos de cítricos que todavía rodean el pueblo, aunque hoy en día es un lugar tranquilo. Salvino Bonaccorso recuerda cuando era niño y los recolectores llegaban a la plaza de Croceverde, de todos los alrededores, en sus bicicletas. “Los cultivadores siempre examinaban sus bíceps antes de contratarles”, me dijo. Su padre contrataba a diez hombres para recoger la fruta y transportar las cajas y a veinte mujeres para cortar sus afilados tallos. Todos cantaban mientras trabajaban y a veces hacían concursos de cantantes entre los recolectores sicilianos y las cuadrillas contratadas en Nápoles para la cosecha.

Los cultivadores de mandarinas obtenían enormes utilidades, dado que pagaban 700 liras por un día de mano de obra, mientras un kilo de mandarini tardivi alcanzaba las 1.200 liras, y un obrero tardaba solo diez minutos en recoger fruta por un valor igual a las mandarinas normales recogidas en un día. Evidentemente estos extraordinarios beneficios eran cosechados por la mafia, que controlaba cada aspecto de la producción de mandarinas. Al estar bajo el control de esa organización, el regadío pronto pasó a representar el 50% de los costos de producción. El transporte era otro gasto importante, y desde luego también estaba bajo el control de la mafia, que hacía uso de contactos que se extendían mucho más allá de Sicilia e Italia hasta África septentrional y Norteamérica. ¿Por qué el mandarino tardivo era un cultivo tan lucrativo? Porque la mafia fijaba un precio exorbitante y lo mantenía.

Los dos pueblos que constituían el núcleo de la región del mandarino tardivo ya eran baluartes tradicionales de la mafia a las órdenes de dos ramas del clan Greco. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero en 1946 estalló un conflicto sangriento y salvaje entre los Greco de Ciaculli y los de Croceverde Giardina. Finalmente, los patriarcas de la rama de Ciaculli, dos hermanos ancianos, fueron asesinados y la rama de Croceverde salió victoriosa. Una vez restablecida la paz en 1947, el honor obligaba al jefe de los Greco de Croceverde a responsabilizarse de los hijos huérfanos de los hermanos Greco asesinados en Ciaculli. Les dio trabajo en los cultivos de mandarinas que dirigía en Croceverde, y muy pronto fueron copropietarios de una empresa de exportación de cítricos y cosecharon extraordinarios dividendos de las mandarinas de Ciaculli.

El bombardeo de Palermo por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial dejó el centro de la ciudad muy deteriorado y, a finales de la década de 1950, la mafia empezó a invertir los beneficios de los cultivos de mandarinas y de otras actividades en un boom inmobiliario tan brutalmente destructivo que se conoce en general como il scempio o “el saqueo de Palermo”. La Conca d’Oro, que había rodeado a Palermo durante siglos como un hermoso cinturón de verdor, fue arrasada para dejar sitio a la construcción descontrolada de edificios de ínfima calidad que aún hoy se imponen sobre unas cuantas villas, eclipsándolas como una parodia grotesca y gigantesca de los antiguos árboles frutales. Aunque se demolieron numerosos palacios y edificios modernistas, el centro urbano asolado por la guerra no se reconstruyó, y se pagaron grandes sumas a las familias para que abandonaran sus ruinosas propiedades y se mudaran a los nuevos suburbios que ahora desfiguran uno de los paisajes cultivados más bellos del mundo.

En 1999 se conformó en la Conca d’Oro el Consorzio Il Tardivo di Ciaculli con el objetivo de conservar esta extraña variedad del fruto. • © Jean-Pierre Dalbéra.

A finales de la década de 1960, comenzó a llegar a Italia fruta barata de Sudáfrica, España e Israel, donde los costos de producción se habían reducido por la mecanización, así como de Túnez y Marruecos, donde la mano de obra era más barata. Estos costos siguieron siendo altos en Croceverde y Ciaculli, donde era imposible utilizar maquinaria moderna en los cultivos aterrazados de cítricos. Para empeorar más las cosas, el mandarino tardivo ya no podía venderse a un precio alto porque nuevas variedades de mandarina sin pepitas y fáciles de pelar, así como de maduración tardía, le habían arrebatado el mercado. Llegados a este punto, la mafia podría haber ideado un plan a largo plazo para construir en sus terrenos de Ciaculli y Croceverde, pero sus prioridades en materia de inversiones habían cambiado. El clan Greco descubrió un nuevo uso para sus jardines de mandarinos como escondite para importar y refinar heroína, comercio que les transformaría de ricos en millonarios.

La heroína vendida en las calles de Estados Unidos en la década de 1960 fue importada de Indochina y refinada en Marsella en laboratorios dirigidos por corsos. Cuando el presidente estadounidense Richard Nixon declaró la guerra a las drogas en 1969, estas refinerías se cerraron. Poco después se empezó a procesar morfina bruta en pequeñas refinerías diseminadas por todo el oeste de Sicilia, y los mafiosos sicilianos no tardaron mucho en hacerse con el control total del refinado, el transporte y la distribución de heroína al noreste de Estados Unidos, lo que convirtió a la mafia siciliana en una organización más rica y poderosa de lo que nunca había sido.

Una de las refinerías más importantes se ocultaba entre los mandarinos de La Favarella, la finca de la familia Greco entre Ciaculli y Croceverde, donde se dice que existía una red de túneles de huida por debajo de los bosques de mandarinos. La Favarella pertenecía ahora a Michele Greco, jefe de la comisión rectora de la Cosa Nostra, o Cúpula, conocido como “il Papa”, quien recibía regularmente a banqueros, cardenales, jefes de policía, políticos y aristócratas en su casa de campo. Giuseppe Barbera, catedrático de arboricultura de la Universidad de Palermo, me contó su propia experiencia con il Papa. Cuando era estudiante le concedieron una beca para estudiar los efectos de un nuevo sistema de regadío instalado por Greco en sus cultivos de mandarinos. “Conocí bien a don Michele, y en aquellos tiempos a nadie le importaban sus relaciones con la mafia”, recuerda. Al parecer se vestía como un agricultor, con sus chaquetas desgastadas, y le gustaba hablar de fútbol. Adoraba sus bosques de mandarinos y siempre afirmaba que no era sino un simple agricultor, víctima de maliciosas calumnias. Sin embargo, se apresura a explicar Barbera, esta benevolente figura era también la perpetradora de innumerables actos de la crueldad más atroz y de repulsiva ferocidad. Esos actos violentos ocurrían en las estrechas callejuelas y plazas de sus dominios, por lo que tal vez las naranjas sanguinas habrían sido un cultivo más adecuado en los campos que las rodeaban.

Greco entregó a Barbera la enorme llave de la puerta principal de la villa y otra más pequeña de los huertos frutales, para que pudiera entrar y tomar datos a cualquier hora del día o de la noche. Sin embargo, a menudo Barbera descubría que la cerradura de la puerta de los frutales había sido cambiada y a veces no podía acceder a ellos durante semanas. Cuando Greco fue finalmente llevado ante la justicia durante el Macrojuicio de 1986, sus abogados defensores llamaron a Barbera para que contara al tribunal sus estudios en La Favarella. Sostenían que una finca que permite el paso a un estudiante a cualquier hora del día o de la noche no podría albergar una refinería de heroína ni cualquier otra actividad ilegal. Barbera les contó lo del cambio de cerradura, “y esa fue mi aportación a la lucha contra la mafia”, dice con gran placer. Michele Greco murió hace varios años, pero Barbera todavía conserva unos pocos envoltorios de cítricos de La Favarella. Me regaló un par y son preciosos, inmaculados, adornados con el escudo de la familia y una enorme mariposa sobre un fondo dorado.

La Conca d’Oro se sigue utilizando como metáfora de fertilidad y abundancia, y sin embargo la auténtica Conca d’Oro se ha convertido en un extraño paisaje liminar, surcado por carreteras, desfigurado por fábricas y bloques de pisos, y salpicado de coches destrozados, harapos y viejos frigoríficos que han sido arrastrados como madera de deriva a los bordes de campos y caminos. En este contexto, los huertos de mandarinos que aún rodean a Ciaculli y Croceverde han asumido una enorme importancia cultural e histórica. Algunas personas, como Giuseppe Barbera y Salvino Bonaccorso, hace tiempo reconocieron su importancia como los últimos fragmentos del cinturón verde que una vez fue el pulmón que purificaba y refrescaba el aire de la ciudad.

Michele Greco, también conocido como “il Papa”, fue capturado y juzgado por sus crímenes en el Macrojuicio (1986).

Cuando Leoluca Orlando fue elegido alcalde antimafia de Palermo en 1993, se unió a Barbera, Bonaccorso y otras personas para dar un nuevo futuro a los bosques de mandarinos. En el pasado, Ciaculli y Croceverde habían sido baluartes impenetrables de la mafia. Sin embargo, Michele Greco estaba en prisión desde 1986, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por docenas de asesinatos, incluidos los de policías, políticos, funcionarios y jueces antimafia. Era una oportunidad política para Orlando, un medio para penetrar en el territorio del clan Greco y transformarlo. Se concibió un plan magnífico y ambicioso para proteger los frutales y sus frutos, y conservar las tradiciones relacionadas con su producción, aportando al mismo tiempo nuevos puestos de trabajo a una zona que los necesitaba desesperadamente. Todo esto se conseguiría transformando los huertos de mandarinos en un parque agrícola, abierto a todos. Llamaron a su sueño Proyecto Vida y el Ayuntamiento empezó a redactar contratos individuales con miles de propietarios de tierras. Les ofrecieron recompensarles por dejar acceder al público a sus terrenos suministrándoles agua de regadío a un tercio del precio de costo y promocionando los mandarini tardivi en el mercado mundial.

Entre 1994 y 1997 se construyó un sendero a través de los huertos de mandarinos y se plantaron 6.000 nuevos árboles y arbustos. Hubo propuestas de convertir casas de campo abandonadas en alojamientos y restaurantes para turistas, y Barbera diseñó un jardín botánico que contenía todas las plantas tradicionalmente cultivadas en la Conca d’Oro. Los mandarinos, abandonados desde que fueran confiscados a la mafia por los tribunales, se cultivaron de nuevo. El suelo sobre el que crecían estos árboles era considerado maldito por los habitantes de Ciaculli y Croceverde Giardina, porque había pertenecido a miembros de los clanes derrotados por el terrible conflicto a principios de la década de 1980, conocido como la Segunda Guerra de la Mafia. Otros agricultores locales no querían tocarlo, pero ello no impidió a Salvino Bonaccorso y a sus colegas coger sus aperos y ponerse a trabajar. Los mafiosos de la comunidad trataron de minar el proyecto con el argumento de que el parque sería una especie de reserva natural donde nadie podría cultivar la tierra adecuadamente, ni siquiera podar sus propios árboles, pero con el apoyo del alcalde y del Ayuntamiento hasta esta cínica campaña podría superarse.

Proyecto Vida exigió años de duro trabajo físico y burocrático por parte de sus patrocinadores, pero se desintegró en cuanto Leoluca Orlando dimitió como alcalde en 2000. Salvino prologó este capítulo final de la historia con una cita del gran novelista siciliano Leonardo Sciascia, pero no tomada de sus libros. “Un día le encontré sentado en el Ayuntamiento y de repente se levantó y anunció: ‘Esta ciudad no tiene remedio’ ”, me contó Salvino. Hoy en día Croceverde y Ciaculli están rodeados por los signos del fracaso. Solía haber un kilómetro de campo abierto entre los dos pueblos, pero ahora están unidos por espantosos bloques a lo largo de una carretera. Gran parte de los huertos de frutales están abandonados, cubiertos de maleza, y en muchos lugares han surgido, entre los árboles, casas construidas sin permiso. Entre 2002 y 2007 se urbanizó anualmente una media de casi 45 hectáreas de terreno. “Y la verdad es que tendría que haber una señal al final de la autopista que dijera: ‘Abandonen toda esperanza los que entren...’ ”, concluye Salvino.

Aunque las mandarinas, o “frutas fáciles de pelar”, como se conocen en el ramo, siguen vendiéndose bien en la industria cítrica, el mandarino tardivo di Ciaculli se ha convertido en una variedad tan rara que está protegida por Slow Food, una organización dedicada a preservar y promocionar alimentos locales de pequeños productores. Mi experiencia más vívida del sabor del tardivo fue con un sorbete que tomé en La Via del Sale, restaurante Slow Food cientos de kilómetros al norte de Ciaculli, en Turín. Su sabor, tan intenso que solo podía tomar a pequeñas cucharadas que llenaban mi paladar del aroma burbujeante e incomparable de la mandarina, fue algo inolvidable.

Durante su vida, Salvino ha visto cambiar la industria de la mandarina de Ciaculli y Croceverde hasta que le ha resultado irreconocible. Su abuelo dejó diez hectáreas de frutales a sus hijos. Hoy apenas se cultivan dos hectáreas, y eso, según Salvino, “es un ejemplo de lo que le ha sucedido al cultivo de cítricos en Italia”. Para llegar a su terreno condujimos por una accidentada pista, hasta justo debajo de la marca verde de árboles en la ladera rocosa del monte Grifone. Silencio, calor, aroma a hinojo silvestre y una vista de la gran planicie de la Conca d’Oro extendiéndose hasta el mar. Entre los cítricos crecían unos cuantos nísperos y llenamos un par de cestos con ellos antes de acomodarnos bajo la compacta sombra de los mandarinos. Los árboles tenían la corteza lisa y pequeñas hojas puntiagudas. Habían sido bien podados en copa a partir de tres o cuatro ramas, para que cada uno pareciera encerrar un espacio colmado en su interior únicamente por la brisa y la luz del sol. Salvino no comía ninguna otra variedad de mandarina. Vivió en París durante años, me dijo, “y una vez que vine a una fiesta mis amigos me regalaron mandarinas españolas”. Mala elección. “No quiero ofenderlos, pero hasta un vaso de agua tiene más sabor que esto”, les dijo cuando probó una.

Ese mismo día cené con Giuseppe Barbera y su mujer, Margherita Bianca. Viven al noroeste de Palermo, donde las montañas se internan en la ciudad, como si ellas fueran las invasoras, en lugar de los bloques de pisos que han convertido esa zona de campo abierto en suburbio solo en una generación. La casa originalmente estaba en medio de un gran jardín entre bosques de frutales que todavía señalaban el límite de la ciudad. Luego se construyó una enorme carretera sobre el jardín y los bloques de pisos ocuparon el lugar de los naranjos y limoneros, haciendo que hasta el Ficus magnolioides, una higuera de Bengala gigante que domina el jardín trasero, pareciera pequeño. Nos sentamos afuera mientras atardecía y las luces de los bloques se iban encendiendo tras la higuera de Bengala. Mientras cenábamos pregunté a Barbera cuál era su pronóstico sobre los cítricos de Sicilia: “Volverán a ser plantas de jardín ornamentales, igual que cuando los árabes los trajeron por primera vez”.

________________________________________________________________

© Agradecemos a Quaderns Crema la cesión de este extracto del libro El país donde florece el limonero (Acantilado, 2017).

ACERCA DEL AUTOR

Ofrece toures guiados por jardines italianos. Ha publicado sus artículos en revistas como The Independent, Gardens Illustrated, The English Garden, Country Life, Hortus y The World of Interiors, entre otras.