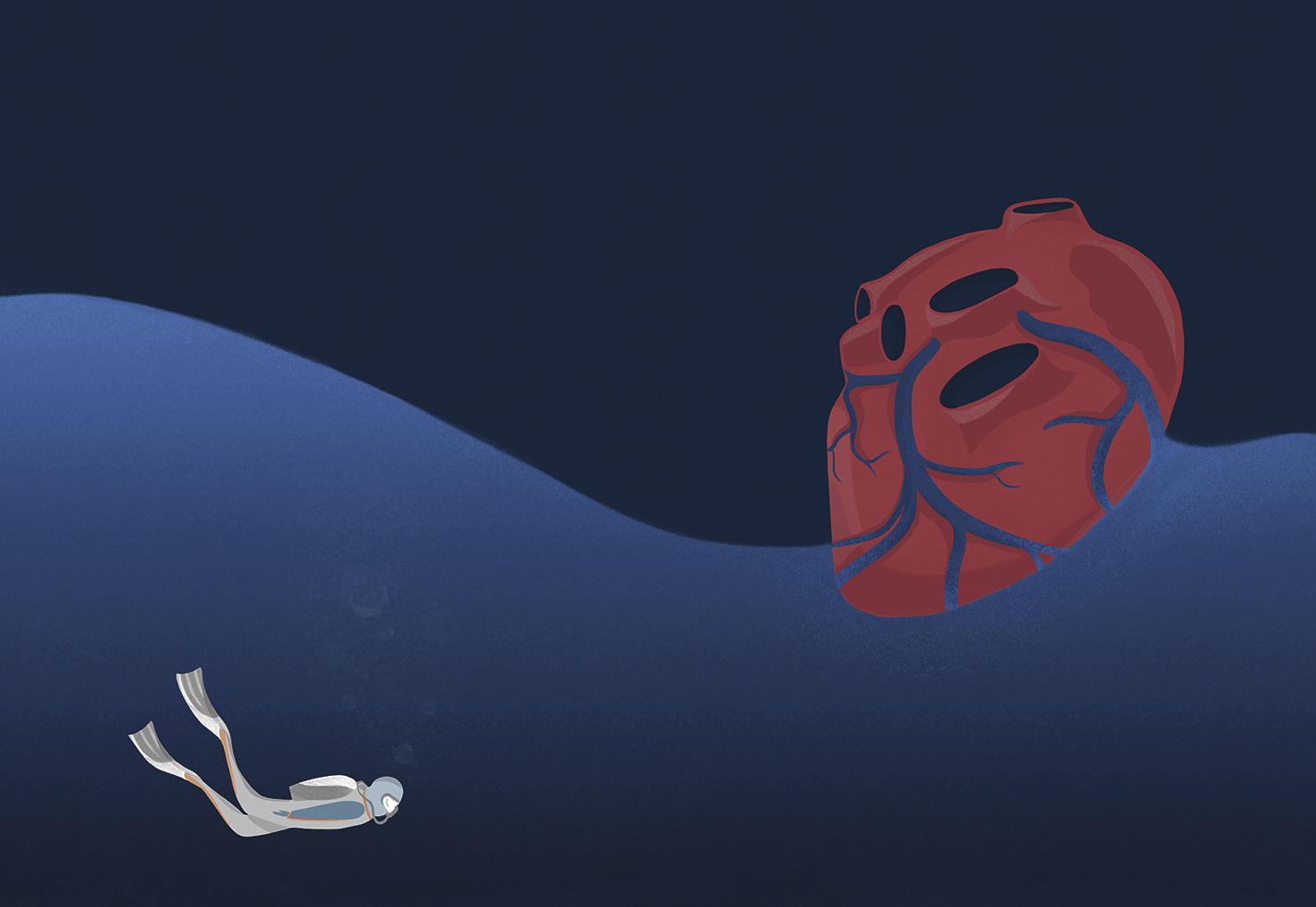

Ilustración de Valentina Mazzanti

Nora levantó los ojos del libro que leía y se quedó viendo el agua. Estaba sentada en una lancha a unos trescientos metros de la ribera, bajo un toldo de tela verde que la protegía del sol, y traía puesto un chaleco salvavidas. Miró su reloj. Rómulo y Martín estaban buceando a cincuenta metros de profundidad, explorando el fondo de la laguna, y llevaban quince minutos de haberse sumergido. Nora deseó levantarse, pero no lo hizo porque se sentía más segura sentada. No sabía nadar y tenía miedo de que la lancha empezara a zozobrar si se ponía de pie.

La lancha era una embarcación con motor fuera de borda que Rómulo y Martín le habían alquilado a un pescador. No era la primera vez que hacían buceo en esa laguna; de hecho, habían alquilado esa misma lancha en dos ocasiones anteriores.

Nora aborrecía ese lugar. Era un lago sin el menor atractivo y no podía entender qué bellezas ocultas podía albergar en su fondo. Por añadidura, en el único restaurante del lugar se comía muy mal. Sintió una opresión en el pecho y cerró el libro. Había decidido que cuando Rómulo saliera del agua, hablaría con él, aprovechando que Martín tenía más reserva de oxígeno que su hermano y se demoraría unos minutos más en el fondo. En esos pocos minutos en que ella y Rómulo estuvieran solos, le diría la verdad, y cuando Martín emergiera del agua, Rómulo no se atrevería a pedirle que se retractara de su decisión, como había sucedido una vez, y tendría que digerir aquello sin chistar. Lo conocía bien y sabía que era demasiado orgulloso para rogarle enfrente de su hermano menor.

Los latidos le pulsaban en las sienes y un leve temblor recorrió sus dedos. No podía más. Había hecho su mayor esfuerzo, pero era inútil. Le desagradaba el sabor de la saliva de Rómulo y la manera que tenía de mover la lengua dentro de su boca cuando la besaba. Últimamente, cuando empezaba a tocarla, tenía que cerrar los ojos para no mirarlo. Qué pésimo amante era; no por carente de vigor, sino por burdo. Tenía una resistencia fantástica, y se ufanaba de ello. En la cama, había en sus movimientos un alborozo muscular que hacía pensar en una competencia deportiva, y la vez que ella le pidió que le susurrara algo obsceno en el oído, la había mirado con expresión difusa, como quien mira un espécimen insólito en un zoológico No podía más. Pensó que tal vez era ella la que estaba mal, porque Rómulo era cariñoso; no tenía un gran sentido del humor, pero sí un sólido futuro; cualquiera que hubiera cruzado dos palabras con él habría jurado que iba a ser un padre abnegado y protector. Tal vez en ella había algo torcido o descompuesto.

El sol estaba en su punto más alto y la suave tela del toldo formaba una resolana venenosa que le quitaba el aliento. Miró el reloj. Rómulo no iba a tardar en subir. Recordó el día en que él emergió antes que Martín y ella le pidió que le hiciera el amor en la lancha, aprovechando que su hermano seguía en el fondo del lago. Era al principio de su noviazgo y era otro lago. Rómulo se negó, ella insistió y él terminó por enfadarse. Martín tardó diez buenos minutos en subir y cada uno de esos minutos se sedimentaron en el ánimo de ella como una afrenta. Ahora sentía que nunca se lo había perdonado y que aquella negativa suya había sido el principio de su desilusión.

Un ruido suave del agua, seguido por una sucesión de burbujas que rompió la calma de la superficie, le advirtió que Rómulo estaba por emerger. Se aferró a la tabla de su asiento, sabiendo que la lancha zozobraría cuando su novio se trepara en ella. Nunca se había terminado de acostumbrar a su aparición repentina regresando de las profundidades. El tanque de oxígeno, unido al visor, las aletas, el medidor de presión y la voluminosa cámara subacuática, de la que Rómulo no se separaba nunca, formaban una criatura negra e incomprensible, y el ruido de la respiración a través del tubo conectado al tanque terminaba por darle a esa aparición un toque casi siniestro. Ahora, esa cosa que acababa de brotar del fondo oscuro de la laguna se estaba izando trabajosamente en la lancha, inclinándola peligrosamente hacia un lado, y ella deseó que volviera a hundirse en el agua para siempre. Esperó que la lancha recobrara su quietud para dirigirle la palabra:

–Quítate el tubo, por favor, quiero hablarte.

Él obedeció y se quitó el tubo sin volver la cabeza, la mirada fija en el agua de la que acababa de salir, extenuado por el esfuerzo de subir a la superficie. Estaba sentado en el fondo de la embarcación, dándole la espalda, con los pies todavía en el agua, y ella seguía aferrada a la tabla de su asiento.

–Esto no puede seguir –dijo ella–. Quiero decírtelo aprovechando estos minutos que estamos solos. ¡No puedo más! No digas nada, solo escúchame. No puedo más. He decidido dejarte porque ya no te amo. No me preguntes por qué. Me he esperado para decírtelo, creyendo que algo iba a cambiar en mí, porque pese a todo te quiero, eres un buen hombre y, pase lo que pase, nunca te olvidaré, pero no puedo más, ya no te amo, no soporto todo esto. No quiero volver a verte, me falta el aire cuando estoy contigo, lo siento, es terrible que te diga estas cosas...

–Soy Martín –exclamó el otro, quitándose el visor.

Al cruzarse con la mirada del hermano de Rómulo, Nora palideció, se cubrió la cara con las manos y, avergonzada, bajó la cabeza.

Se quedaron callados, Martín con los pies en el agua, jadeando un poco, y ella mirando en la dirección contraria, hacia un punto impreciso de la ribera, con las manos en el rostro.

–No le digas nada, te lo suplico –dijo sin voltear a verlo.

Celebraron el casamiento en octubre. Fue una boda íntima, no más de treinta invitados. Nora solo invitó a su madre y a su mejor amiga, Ivonne. Bailó con todos. Se veía muy bien en su sencillo traje de boda color beige, y Rómulo, que todavía no se acostumbraba a su nuevo corte de pelo, no dejaba de mirarla, como si no estuviera del todo convencido de que fuera su esposa. Era una Nora distinta, más jovial, y sus hoyuelos lucían en plenitud, esos hoyuelos que habían sido la puerta de entrada para que empezara a amarla.

Desde la vez que ella y Martín tuvieran aquel desafortunado diálogo en la lancha, no había vuelto a acompañar a los dos hermanos en sus excursiones de buceo, pero dos meses antes de la boda había aprendido a nadar. Era su segundo intento. La primera vez, un año atrás, él había insistido, y cuando el intento fracasó le había echado la culpa a ella, acusándola de no quererlo lo suficiente. A Nora le dolió en el alma. Era una acusación injusta y se sintió hecha un trapo. Lo habría dejado, de no ser porque Rómulo se fue de viaje dos semanas por un asunto de negocios, y cuando regresó, ella decidió darle otra oportunidad. Pero las cosas no volvieron a ser iguales. Ella sintió que lo había defraudado y, por su parte, no hallaba cómo perdonarle lo que le había dicho. Cuando los acompañaba a sus excursiones de buceo, mientras él y Martín estaban sumergidos, le entraba la fantasía de tirarse al agua, y un día estuvo a punto de hacerlo, no sabía si porque quería morirse o porque quería aprender a nadar.

Tal vez fue por el miedo que tenía de tirarse de la lancha en cualquier momento que, dos meses antes de casarse, le pidió que le enseñara. Esta vez consiguió sobreponerse a su terror al agua y Rómulo lo tomó como la prueba de amor que había esperado desde siempre. Nunca la vio tan contenta como ese día que cruzó de ida y vuelta la alberca del club. Solo le había pedido que llegara hasta la orilla contraria, pero ella quiso nadar también de regreso, como si sintiera que esa mañana era un momento decisivo de su vida y prefiriera ahogarse antes que fracasar de nuevo. Rómulo temblaba un poco al ver su braceo enérgico, temiendo que se cansara y se hundiera, pero ella aguantó hasta la parte de la alberca donde daba pie, y cuando salió del agua lo abrazó y lo besó como si se hubiera liberado de un maleficio. Mientras él la estrechaba contra su pecho, preguntándose si Nora lo amaba, prolongó aquel abrazo para que ella no le viera los ojos húmedos de emoción.

Fue a los tres meses de casados que ella le dijo que quería sumergirse con él y Martín.

Tomaron un curso en el club, aunque Rómulo no lo necesitara. El instructor, que lo conocía y sabía cuál era su nivel, se concentró en Nora. Ella adoró la inmersión desde el primer momento. Fue un descubrimiento. Rómulo se había sumergido con muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, y por sus movimientos podía adivinar cuál era su conexión con la profundidad. Muchos la disfrutaban, pero solo como un hermoso pasatiempo. Otros, en cambio, experimentaban una suerte de conversión interior, como ante el reencuentro con una verdad olvidada, y desde que se hundieron juntos en la fosa del club, Rómulo supo, por cómo Nora se movía abajo del agua, que era de estos últimos.

Era la primera vez que regresaban a la laguna después de la boda. La escogieron porque las corrientes del fondo eran suaves, las más idóneas para un bautizo de profundidad. Nora bajó junto con Rómulo, mientras Martín se quedó en la lancha probándose el nuevo traje de neopreno comprado para la ocasión, un conjunto color zafiro que se estaba poniendo de moda entre los buzos que descendían a los mantos coralíferos, porque les otorgaba un camuflaje para poder estar más cerca de la fauna del lugar. Rómulo y Nora emergieron a los pocos minutos. La suya había sido una inmersión para entrar en confianza y Nora dijo que se sentía bien. Entonces Martín se sumergió con ellos, los tres bajaron hasta veinte metros y a esa profundidad se quedó Nora, mientras los hermanos descendían al punto más profundo de la laguna, situado a sesenta metros de la superficie.

Pasaron quince minutos y Nora subió de regreso. Una vez en la lancha, se quitó el tanque, las aletas y el visor. Minutos después, un burbujeo afloró a la superficie y supo que Rómulo estaba subiendo. Pero lo que rompió la calma del agua fue el traje color zafiro de Martín. Le extrañó, porque Martín era el que siempre se quedaba más tiempo abajo, y cuando subió a la lancha, le preguntó si le pasaba algo.

–Es el cierre del traje, se atoró –dijo Martín después de quitarse el visor y el tubo del tanque y, poniéndose a horcajadas sobre un costado de la lancha, con los pies en el agua, empezó a maniobrar con el cierre del neopreno.

–¿Te ayudo? –le preguntó Nora.

–No, no es nada, gracias, ahora lo arreglo.

Ella estaba sentada bajo el toldo de tela, aferrada a la tabla del asiento con ambas manos, como cuando no sabía nadar. Se dio cuenta y retiró las manos para mostrarle a Martín que aquello era cosa del pasado.

–¿Por qué te casaste? –le preguntó él sin mirarla, concentrado en el cierre del traje.

La pregunta la tomó por sorpresa. Volvió a asirse de la tabla. La lancha, por la posición de Martín, estaba inclinada hacia un lado y, cuando él se movía, un poco de agua lograba introducirse en la embarcación.

–Cuidado –le dijo–, está entrando agua.

Martín se quedó en silencio, sin cambiar de posición, absorto en arreglarse el cierre.

–¿Por qué te casaste? –volvió a preguntarle.

Nora tragó saliva. Tuvo de repente la seguridad de que Martín había subido para hacerle esa pregunta y que el cierre del traje de neopreno era solo una excusa.

–¿Por qué me lo preguntas?

–¿Por qué crees? La última vez que estuvimos aquí me confundiste con mi hermano y dijiste que ya no lo amabas, pero te casaste con él.

–¿Se lo dijiste? Te rogué que no le dijeras nada.

–Claro que no se lo dije. Lo hubiera destrozado. ¿Sigues sin quererlo?

–¡Martín, está entrando mucha agua! –Nora levantó la voz.

–¿Por qué te preocupas? Ya aprendiste a nadar –dijo él.

–¡Martín, no bromees! Estamos a trescientos metros de la orilla. Jamás podría alcanzarla a nado. ¿Qué te pasa?

–No me has contestado.

–¡Martín! ¿Qué haces?

Martín había recargado todo el peso del cuerpo contra el costado de la embarcación, dejando entrar un flujo más abundante de agua. Nora tuvo que aferrarse con ambas manos a la tabla de su asiento para no deslizarse hacia ese lado.

–¿Estás loco? ¡Martín!

Y al ver que no contestaba, gritó:

–¿Te mandó él? ¿Se pusieron de acuerdo? ¡Martín! ¿Qué te pasa?

Martín, por primera vez, la miró. Nora estaba llorando, aferrada a la tabla del asiento, viendo cómo el agua anegaba la embarcación.

–¡Por favor, Martín! ¡No hagas eso!

Entonces Martín se puso en la boca el tubo del tanque, se bajó el visor sobre la cara y, dejándose caer en el agua, se hundió sin ruido, desapareciendo de su vista.

Nora se puso de pie, cuidando de no inclinar la embarcación hacia un lado, y usando el visor como recipiente empezó a sacar el agua que se había juntado en el fondo. Cuando el nivel del agua bajó, la lancha recobró su estabilidad. Se sentó entonces sobre una de las tablas, se tomó la cabeza entre las manos y se imaginó a Martín y a Rómulo deslizándose en lo profundo hasta alcanzar la ribera, dejándola a ella ahí, a trescientos metros de la tierra firme, y supo que todo su esfuerzo por aprender a nadar había sido inútil.

ACERCA DEL AUTOR

Ha publicado varios libros de poesía y ensayo. Su novela "El lector a domicilio" fue galardonada con el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2018. Actualmente es investigador en el Instituto de Filología de la UNAM.