Noticia del día más triste de papá

Al fruto en cuestión le dicen balú, baluy, chachafruto, chaporuto. Un día se hizo evidente cómo un hombre lo usaba para transformar su silencioso cariño en alimento.

POR Diego Armando Peña

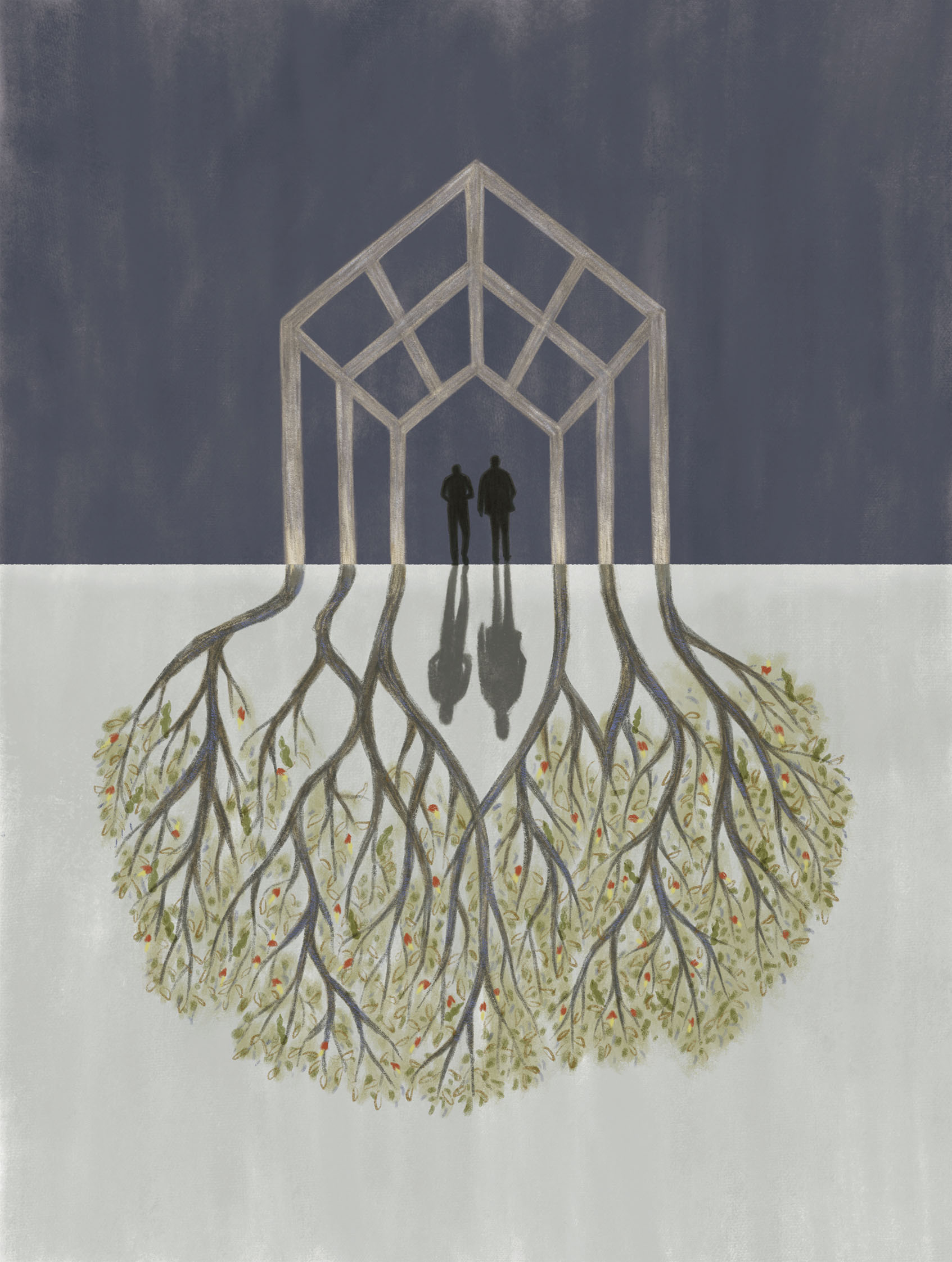

Ilustración de Lore Mondragón

Mi padre llega al comedor con los ojos escondidos tras la visera de su gorra. Hoy es el día más triste, nos dice a mi mamá y a mí. Hasta aquí el lector no nota nada, solo una muestra lánguida de dolor. Sin embargo, la cosa cambiará cuando cuente que a mi papá le falta un mes para cumplir setenta años y que, no exagero, nunca lo he visto manifestar sus sentimientos. Por eso, voy a escudriñar lo que bautizó como “el día más triste”.

*

Mi padre, como el de muchos en Colombia, proviene del campo. Nació en una finca recóndita en el departamento del Huila. Poco después de aprender a caminar, mis abuelos lo pusieron en tareas más que domésticas: abrir costales, desenvainar fríjoles, llevar canecas vacías y, ya más grande, arrear caballos, arrancar yuca y ordeñar vacas y cabras. Labores atroces para niños de ciudad, cotidianas para la infancia campesina. Entre estos trabajos, no hallo el momento en el que mis abuelos le dijeron un “te quiero, hijo”, le dieron un abrazo o hicieron un pequeño juego de cariño. Estaban muy ocupados con la vida, con la supervivencia, con la alimentación de sus hijos. No imaginen que los culpo a ellos por falta de amor, pues no me cabe duda de que el afecto estaba allí, en ese hogar, entre esas cañas de azúcar que cultivaban. Sin embargo, aunque hubieran tenido todo el tiempo necesario para ser unos dulces padres, pienso que habrían actuado de la misma manera, pues en ellos el amor se cifraba más en el suplir las necesidades cotidianas del otro que en las muestras explícitas de afecto. ¿Será el vivir, cumplir con las rutinas, una forma de exteriorizar los sentimientos?

Busco causas, indicios que me dejen inferir de dónde viene esa inexpresividad, porque yo no creo que él no sea sensible. Cuando habla de la finca de su infancia, una emoción aparece en forma de un ligerísimo quiebre de voz. La nostalgia se manifiesta al evocar el instante en el que abandonó el caballo y los caminos de polvo para incluirse en la vida urbana. Se fue o, en otra muestra de cariño de mis abuelos, lo sacaron para que estudiara primaria en Pitalito, un caserío entonces a dos horas de los cañaverales; secundaria en Garzón, un pueblo a cuatro horas de su hogar, y una carrera universitaria en Bogotá, a doce horas de su casa. ¿Aprendió a dejar las expresiones de afecto adentro, en las soledades de un niño, un adolescente y un hombre del campo que se separa de su familia y su tierra?

Tal vez por eso compró una pequeña finca cerca de Bogotá, lejos de sus padres. Mis abuelos ya habían muerto hace algunos años, yo era muy niño para acordarme ahora con detalle. Solo retengo su reacción ante la noticia del fallecimiento de la abuela: se ordenó las cejas y emprendió el regreso, de doce horas, hacia el sur. Supongo, aunque a mi juventud le parezca extraño, que expresarse también significa afrontar las experiencias, incluso las que más nos afectan, con parsimonia. Hasta acá su frialdad podría asociarse con la de Meursault, el protagonista de El extranjero, de Albert Camus, pero ese escepticismo tan presente en el francés no parece estar en mi padre. ¿Cómo un hombre que siembra un árbol que no verá florecer puede ser un descreído? Tampoco se piense que es un tipo rudo, como esas figuras que el cine nos ha retratado –viene a mi cabeza John Wayne, uno de los vaqueros que papá más veía en su adolescencia–, sino alguien cuyos rastros de sensibilidad aún no son entendidos por su hijo, a pesar de que ahí estén. ¿Quizá se deba a que los códigos de afecto se transforman tan rápido?, ¿a que los 46 años de diferencia entre él y yo hacen intraducible para mí su ternura?

*

La finca en la que me encuentro –luego daré las razones– es un lugar que él hizo árbol por árbol, animal por animal y ladrillo por ladrillo. Mi mamá y yo, citadinos que vemos en la naturaleza un lejano idilio, y que no sabemos ni queremos saber cómo se maneja un azadón, apenas si le ayudamos a abonar una mata o a sembrar un vástago de plátano. Él madura por su cuenta esta porción de vida, pues no admite que ningún trabajador la toque. ¿Acaso le transmite a la tierra sus expresiones? Porque de esta propiedad no extrae dinero, tal vez vitalidad. En este escenario, nombrado Altos del Chaporuto, ocurre su día más triste, el que trato de entender.

Cada fin de semana, gracias al descanso que nos da la supervivencia, nos vamos a ese “lugar de recreo”, como le dicen varios amigos a Altos del Chaporuto. Claro que ellos no saben que el relajamiento de algunos excampesinos y escritores no es bañarse en una piscina, o acostarse en una hamaca, sino hacer labores del campo y los quehaceres propios de la literatura. Olvidé decir que mi padre es escritor de ficciones como Días de asfalto, de ensayos como Cocino finales. Y más. Diario de un cuento, y de poemarios como Aspirina al corazón. Después, si hace falta, contaré más sobre el asunto.

El día más triste de papá acontece un jueves. Debido a que fue despedido de las universidades para las que trabajó durante cuarenta años, a que mi mamá dicta clases virtuales y a que yo estoy desempleado, decidimos venir a pasar una semana al campo. No maliciamos que en ese lapso el gobierno decretaría una cuarentena obligatoria por el covid-19, lo que convirtió la semana en meses. Entonces, a él le figuró vivir por segunda vez en zona rural. A mamá y a mí, por primera.

Un estruendo me despierta a las nueve de la mañana –yo me había traído a la finca el trasnocho de la ciudad como mi padre el horario tempranero del campo–. Poco después veo a mis padres preparar el desayuno. No quiero interrogarlos por el ruido; pienso que debieron dejar caer cualquier utensilio. Terminamos de comer, él se pone sus botas y se despide para continuar con su pasatiempo de campesino. Mamá y yo nos quedamos para hablar, pero la conversación no dura mucho, pues mi padre entra –sospecho que se devolvió corriendo con sus ojos escondidos tras la visera– y dice que hoy es el día más triste. Nos indica que lo sigamos. Hacemos caso en silencio y los tres, asustados, tomamos el caminito que divide las dos casas. En la primera duermo yo. En la segunda hay un estudio donde él se levanta a leer o a escribir de tres a seis de la mañana, y una recámara en la que pernocta mamá y donde papá hace la siesta por media hora, a las seis de la mañana, antes de irse a trabajar la tierra.

(Hago este paréntesis porque creo recordar una forma en la que declara sus sentimientos: mi madre estaba grabando a varios escritores para un proyecto institucional y, por supuesto, le pidió a mi padre que leyera un cuento publicado en su libro Caspas. Ella escogió el más corto, el que trata de un adolescente que va a suicidarse y conversa con sus amigos sobre la mejor manera de hacerlo. Empezó la grabación, tras varios ensayos siempre le llegaba una tos hacia el final de la lectura. Luego del intento número diez, le dijo a mi mamá que no podía, que eligiera un texto que no lo afectara tanto. La tos aparecía –quizás– como una forma de tristeza.)

No nos tiene que indicar, pues encontramos la razón de mi madrugada a simple vista: la mitad de un árbol de chaporuto, con parte del corazón podrido, había caído en el sendero. Sonrío al descubrir que en mi sueño confundí la caída de un árbol con la de un utensilio de cocina. Mi expresión jocosa desaparece al ver en la cara de papá una solemnidad hecha para los velorios. Ese rostro me lleva a una conclusión apresurada: algunos mayores, sobre todo los criados en zonas rurales, manifiestan su cariño a través de la naturaleza.

Ojalá fuera tan fácil descubrir sus emociones, pero no. Estoy equivocado, como ciertos psicólogos que traducen o asocian experiencias demasiado complejas con trastornos muy simples. Falta algo. Espero que las pesquisas que siguen puedan aclararme la forma como exhibe su afecto. No me cabe duda de que, sin decir “te quiero”, he sentido su aprecio; por eso mi explicación se hace insuficiente. Por lo pronto, ya sabemos que sus expresiones afectivas algo tienen que ver con la tierra y, por supuesto, con la escritura.

*

Balú, baluy, chachafruto, chaporuto y otros tantos nombres posee el fruto de aquel árbol que no dejo de asociar a papá y que crece, sobre todo, en la cordillera andina. Su poder nutricional –lo corroboré escuchándolo a él y en un artículo del periódico El Tiempo– supera el del fríjol. Además, es de los pocos alimentos que son buena fuente de proteína y de carbohidratos a la vez. Papá los descubrió gracias a mi abuela materna, pues en un almuerzo ella se los dio a probar, y no solo le gustaron: lo obsesionaron. A la siguiente hora de comerlos empezó una investigación que sospecho nunca terminará. En ocasiones, cuando necesito algún archivo de su computador, aprovecho para revisar la carpeta que tiene el nombre huilense de la legumbre, “chaporuto”, y me percato de que la ha engordado con tesis, libros y artículos sobre este producto de la tierra. En más de una conversación, él me ha hablado de lo versátil y mágico que es el balú:

–No entiendo cómo mis papás creían que era alimento para animales, allá uno veía las pepitas pudriéndose en el pasto –me dice con su cara seria mientras abre la vaina. Después licúa el jugo y cocina la torta de chachafruto.

Aquella idea del balú como una legumbre que es valiosa solamente para cebar animales es una creencia que en varias zonas rurales aún se mantiene. Incluso los vecinos de la finca, a pesar de las cátedras de mi padre, dejan que los frutos se pierdan alrededor del árbol, o que se los coman las gallinas y los cerdos.

Su obsesión por el baluy, que puede ser una forma del afecto, lo llevó a conseguir semillas del árbol, a cultivarlas, abonar el terreno y cosechar su fruto en varios lugares de esta finca montañosa. El primero que creció ahora está caído. También creó diferentes recetas de ensaladas, sopas, tortas y jugos con la legumbre. Yo, en un aporte para mi colección privada de remordimientos, alguna vez le dije que esos fríjoles gigantes no eran deliciosos en ninguna de sus presentaciones, y que ya estaba aburrido de consumirlos a diario.

–Ricos no, pero alimenticios sí –me respondió sin inmutarse.

Tenía razón, pues uno de sus apodos es “maná del trópico”, el pan que puede combatir el hambre.

Esa impavidez ante mi incomprensión también se la he visto frente a la alegría. Hace varios años, después de mucho pensar sobre mi futuro “profesional”, y mientras desayunábamos, le di la noticia de que yo quería ser escritor. Esperaba que saltara de júbilo o que me abrazara ante la decisión que había tomado –¡seguir sus pasos!–, pero su cara siguió concentrada en el plato, y luego de un breve silencio me dijo:

–Papel y lápiz. Si te parece, voy a darte unos ejercicios creativos.

Al escribir esto, entreveo algo esclarecedor sobre la cuestión de cómo se expresa, pero –y ahora creo que se debe a que me tocó vivir en un mundo en el que se dice “te amo” aunque se odie– no lo entiendo del todo. ¿En el amor de él importa más el hecho que la palabra? ¿Lo que se hace por el otro antes que lo que se diga?

Con lo anterior parece que queda saldada la explicación del nombre de la finca, pero déjenme que les cuente algo más: yo descubrí el nombre, ya que él nunca nos lo hizo saber, porque al final de sus textos más recientes aparece la fecha y el lugar: Altos del Chaporuto. Creo que las venidas de fin de semana a la finca, ubicada en una vereda de Subia, Cundinamarca, se convirtieron sobre todo en viajes por provisiones de chachafruto, pues el árbol produce, si se le cuida bien, “cariñitos” todo el año, aunque no se le diga “te amo”.

*

Después de leer lo anterior, se creerá que el día más triste ya está terminado; se expresa mediante la naturaleza... fin. No. Aún falta el final de la historia y el inicio de esta duda sobre cómo él dice “te quiero”.

Me agacho para pasar por debajo del casi caído, pues otra planta no deja que esté del todo en el suelo. Al verlo muerto, concluyo en voz alta que debemos cortarlo en varias trozas y así librarnos del estorbo. A la mitad de mi conclusión, mi padre saca de su escondite los ojos y, por primera vez en mi vida, observo en él una lágrima que reluce sobre su mejilla izquierda. Callo con vergüenza. Se puede creer que exagero; alguna vez debí haberlo visto llorar, pero no se piense que el acto es insignificante, pues es la primera ocasión en que lo hace con tanta... humanidad. Esa lágrima suya riega mi duda y germina este texto.

Mi progenitor mira las flores que aún cuelgan de las ramas del árbol. Luego baja la vista hasta la raíz.

–No –repone en voz alta ante mi indiferencia–, aún está unido a la tierra por un delgado hilo que le lleva savia. Los frutos, aunque sea uno, se salvarán.

Nos señala un punto entre el follaje del caído. Me acerco y examino con mucho cuidado lo que él nos expone, también como una forma de disculparme. Observo diminutos chachafrutos, bebés del todo. En las semanas siguientes, para ir al dormitorio de mis padres o al estudio, debemos agacharnos. Los chaporutos crecen con la imperceptible conexión que tienen a la tierra, aquella madre de la naturaleza que les da lo suficiente –de manera sutil, como las emociones de papá– para vivir.

Hoy no me agacho, pues cortaron el baluy. Ayer pasó desapercibido el hecho de que él cocinaba balú; tampoco advertí que el palo ya no estaba en el sendero. Me he puesto a escribir esto después de que él me trajera una torta de chaporuto. La verdad, aún no comprendo del todo cómo él se expresa. Pero la lágrima de mi padre, Joaquín Peña Gutiérrez, ha regado este chachafruto que mordisqueo y estas letras que garabateo, las que también le debo.

ACERCA DEL AUTOR

Profesional en creación literaria de la Universidad Central. Ganador del II Concurso Nacional de Poesía Pablo Neruda. Ha sido incluido en diferentes antologías de narrativa.