Un rebelde por deber: Juan Gustavo Cobo Borda como lector en el espejo del espíritu de los años setenta

Son pocos los poetas capaces de equilibrar en su trabajo la emoción lírica y el pensamiento agudo. La obra de Juan Gustavo Cobo Borda fue una de esas raras avis en la poesía colombiana. A propósito de su reciente partida, dos viejos amigos suyos lo despiden recordando su honestidad cortopunzante y el laberíntico jardín de su lucidez y erudición.

POR Hernán Darío Correa

Al volver sobre la obra de Juan Gustavo Cobo-Borda, como en la multiplicación de los espejos de Borges, quien fue uno de sus autores predilectos (iba a decir preferido, pero aquella palabra resulta más literal), se despliega un verdadero palimpsesto, según lo que el mismo anunció al definir la crítica, actividad que, como se sabe, fue una dimensión central de su trabajo desde sus comienzos:

Ejercicio retórico, la crítica repite lo que está ahí, pero quizá su sentido último le otorgue razón de ser: admiración, homenaje compartido: la humildad –y a la vez la arrogancia– de un tercer lector desvelando sus interrogantes. Solo que cubrir con nuestra escritura aquella visión que esclarece es, inevitablemente, incurrir en el palimpsesto.¹

Por ello, en sus escritos asoman, también en una suerte de progresión geométrica, las citas sucesivas, y por supuesto las comillas dentro de las comillas, puestas de forma paradójica al servicio de la síntesis como lo estricto, según lo que precisó a propósito de la pintura de Alejandro Obregón: “Saldando cuentas, ahonda su análisis hasta la síntesis, entendida como lo estricto […], y lo estricto eran los huesos de sus bestias”.²

Su crítica, en efecto un verdadero palimpsesto, se fue puliendo a lo largo del ejercicio que adelantó en todos los oficios propios del mundo impreso: librero;³ director de revistas como Eco, o Gaceta de Colcultura, y por ende, al unísono promotor de lectura, lector, editor y crítico; escritor (ensayista y poeta); bibliotecario en la Biblioteca Nacional y en la paciente y nunca finalizada tarea de conformación de su biblioteca personal, que llegó a varias decenas de miles de libros, instalada en un apartamento exclusivo al lado de su vivienda.⁴ Pero además fue divulgador cultural (publicó numerosas reseñas, y dirigió y participó en programas de radio sobre literatura y arte, historia, sociología, gastronomía y muchos otros temas); y editor de las colecciones de Colcultura y de la Presidencia de la República, o personales, como, entre otras, la efímera Ediciones La soga al cuello, en compañía de Darío Jaramillo Agudelo, donde publicó su primer libro de poemas, Consejos para sobrevivir, Bogotá, 1974.

El resultado de ese ejercicio fue el anudamiento de imágenes en una trenza alucinada que fue abarcando y ahondando en aquel juego especular, todo el campo de la cultura mediante miradas sobre la literatura, el bolero, la pintura, la escultura, el arte, la poesía, los grandes autores e hitos de la historia cultural del país, de Latinoamérica y el mundo, las narrativas de lo que fuimos durante el siglo xx, y hasta de lo que seríamos a partir de la década de los setenta, cuando empezó a publicar…

Su caso fue similar al de Andrés Caicedo, su contemporáneo algo más joven, cuya primera novela, Que viva la música (Colcultura, colección popular, 1977), editó y le entregó justo el día de su muerte, de quien dijo algo que análogamente se le puede aplicar a Cobo mismo:

Su trayectoria, además, bien cabe en un lema: lo que hay que hacer, hay que hacerlo bien, y rápido. A los catorce años escribía piezas de teatro; adaptó luego a Poe, Melville y Mario Vargas Llosa y participaba, asiduamente, en concursos de cuento, ganando varios. […] Pero el descubrimiento esencial lo formuló en 1973: “El cine no ha cumplido aún los ochenta años y no es demasiado aventurado afirmar que ha puesto a funcionar el mundo según su ritmo. Por su misma juventud, ofrece una de las más fascinantes posibilidades que se le pueden ofrecer a hombre alguno: la posibilidad de saberlo todo al respecto”.⁵

En tal sentido, Juan Gustavo fue exponente de una generación joven que se apropió e hizo el inventario de su tradición cultural, y al mismo tiempo se expresó e impuso rupturas mediante la lectura, la escritura y la acción política y cultural, asumiendo con cierta ferocidad y sin tregua afinidades electivas que configuraron en el país el proceso de modernidad desbordada que caracterizó a los años sesenta y setenta del siglo pasado, durante los cuales algunos asumieron el delirio de saberlo todo: sobre el cine (Andrés Caicedo), la salsa (Rafael Quintero), el tango (Carlos Roberto Moreno), la economía (Jesús Antonio Bejarano, quien también coleccionaba y decía saberlo todo sobre los boleros), la historia (Jorge Orlando Melo y Renán Silva), la pintura (Santiago Mutis), la revolución como proceso histórico y político (los líderes del movimiento estudiantil del 71, y especialmente Héctor Moncayo), la filosofía y el pensamiento crítico (Estanislao Zuleta), la literatura (R. H. Moreno Durán, y el mismo Juan Gustavo Cobo), entre otros, todos en función de un goce contracultural y crítico, y como tal medio esclarecedor para descifrar el ser de los colombianos, el que habíamos sido y estábamos siendo, y la trama de lo que fuimos desde entonces.

De forma inevitable, se trataba de una necesaria desmesura después de abrirse las esclusas al represamiento de la modernidad impuesto por las repúblicas conservadoras, y en medio de la lucidez y la tenacidad que se revelan en las copiosas y valiosas obras de muchos de esa generación, cuyos primeros pasos se dieron en esos años, recogidos además por Cobo en sus revistas y publicaciones, en el perpetuo y voraz tiempo de la década del setenta. Un solo ejemplo: los dos tomos de Obra en marcha. La nueva literatura colombiana.⁶

En ocho años justos, Cobo escribió y publicó a partir de 1974 seis libros;⁷ compiló, editó y publicó los escritos de quienes consideró claves en nuestra historia cultural (Baldomero Sanín Cano, Luis Tejada, Jorge Zalamea, César Uribe Piedrahita, Hernando Téllez y Nicolás Gómez Dávila, entre otros); y editó más de ciento cincuenta libros de las colecciones de Colcultura;⁸ además de dirigir las dos revistas mencionadas.

Y lo hizo asumiendo los costos que le impuso aquella tradición de la pobreza, sobre la cual precisó en su libro homónimo, La tradición de la pobreza, para el caso de la poesía:

La lectura de la poesía colombiana, aunque solo sea la de un siglo, resulta incómoda. Es una poesía poco importante. No es que no haya algunos buenos poetas y, lo que es más importante, algunos buenos poemas. Es que la sensación es de profunda e inalterable intrascendencia. Como el país, también la poesía colombiana resulta pobre. Pobre en recursos. Pobre en imaginación. […] No es factible sustentar una tradición únicamente en fracasos, pero los logros resultan inexplicables. ¿Se puede decir algo más de lo que dice el “Nocturno”? ¿Es lícita una glosa de Morada al sur? ¿Quiénes fueron, en definitiva, Beremundo el Lelo y Maqroll el Gaviero? “Un mito es una historia y una figura mítica se mueve y existe únicamente dentro de la plenitud significante de su historia”, como afirmó Harold Bloom en su libro sobre los románticos ingleses. Ellos son tan solo las palabras que nos revelan. Pero en muy pocos otros casos esas palabras resultan ineludibles y fatales.

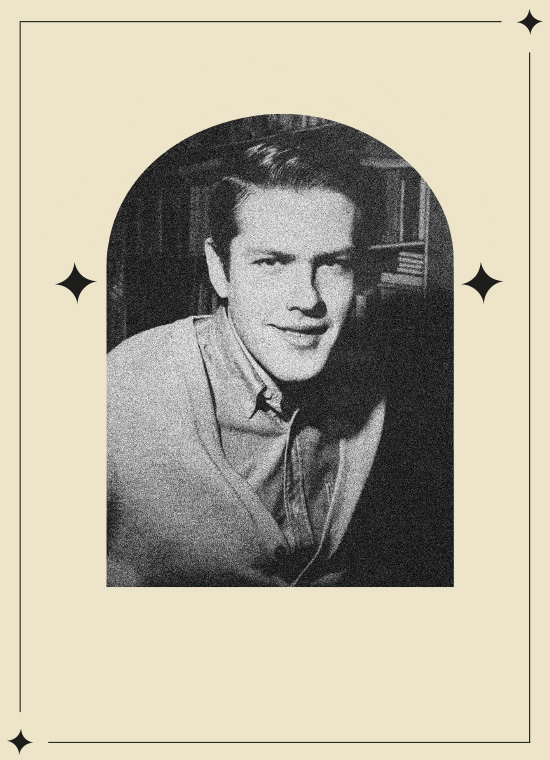

Cobo Borda en un recital donde leyó algunos de los poemas de su libro Casa de citas (1981).

Por supuesto, ante semejante panorama, allí mismo Cobo debió justificar la publicación de sus ensayos críticos:

Publicar un libro para demostrar la pobreza de la literatura colombiana es una empresa a todas luces superflua. Solo que esta recopilación de notas de lectura no sustenta ninguna tesis. Se limita a repasar los textos. Reivindicar esta pobreza es lo mismo que exaltar la muerte. Pero ante una literatura tan mustia y apagada resulta mucho más honrado asumir dicha tradición que falsificar otras “Atenas Suramericanas”.

Al final de ese mismo prólogo, con una gran ironía, sentencia sobre los textos de su libro, y de paso sobre los autores que leyó e incluyó en él:

De todos modos aquí están [estos textos]. Su única importancia radica en la importancia de los autores que comentan, y a los cuales se hallan supeditados. Son, por lo tanto, parte de nuestra única tradición: la tradición de la pobreza.

A pesar de ello, no cejó, hasta el punto de que ese querer abarcarlo todo lo condujo a lo que señaló otro de sus congéneres culturales: la soledad.⁹

Así empezó y acabó emulando a quienes consagró como nuestros grandes críticos –Sanín Cano, Téllez, Valencia Goelkel–, con un desencanto que convirtió en convicción y tesón, y que lo liberó de la culpa que quisieron endilgarle al ocupar una y otra vez espacios públicos institucionales en una época de deslindes y marginalidades autoimpuestas por quienes quisimos reinventarlo todo; abocándose a lo que sintetizó de la tarea de aquellos en La alegría de leer:

Un aprendizaje que era, a la vez, trabajo y acción […]. Una misma línea de conducta, idéntica actitud, que se puede resumir con palabras de Valencia Goelkel: “La rebeldía no es ya un heroísmo; es, probablemente, un deber. Por consiguiente, ha perdido su énfasis y su sonoridad”. Y hablando sobre la revista Mito, remató: “[Fue] la ruptura, el punto de partida hacia otra cultura: no servil ni elocuente”.

Posteriormente, continuó escribiendo y publicando a un ritmo vertiginoso y sostenido, alcanzando diez libros más en cada una de las dos décadas siguientes. Y durante los doce años posteriores, ya en el siglo xxi, por lo menos otros dieciocho libros, editados en varios países y ciudades colombianas.

Evidentemente, y siguiendo su ejemplo, tal prolijidad amerita un balance crítico que debería perfilar muy probables excesos y reiteraciones, de seguro derivados de sus evidentes afinidades y obsesiones con algunos autores y temas, y aun con el atractivo pero excesivo estilo de algunos;¹⁰ pero siempre alternando la poesía y el ensayo, y ese interés por todo lo que propusiera la exaltación de la lucidez, la belleza y la alegría, y el develamiento crítico de los laberintos y los extravíos nacionales y del mundo contemporáneo.

Juan Gustavo Cobo Borda (centro) en el patio de su casa, acompañado, de izquierda a derecha, por Darío Jaramillo Agudelo, David Bonells Rovira, José Luis Díaz-Granados, Henry Luque Muñoz, Álvaro Miranda y Augusto Pinilla (1968).

Allí está precisamente lo que por encima de todo es más que notable dentro de su obra: sus seis primeros libros, dos de poesía, y cuatro de ensayo, en los cuales generó un balance y una síntesis de la producción literaria nacional de lo transcurrido desde finales del siglo xix, con base en una lectura crítica exhaustiva de lector incansable, crítico, riguroso e implacable, cuyo resultado, veintiséis ensayos y alrededor de cincuenta y cinco poemas, nos permite asomarnos a las simas del eterno presente del extravío nacional, y se anticiparon a lo que no imaginábamos que vendría después de nuestra primera juventud, en ambos casos reivindicando la potencia de la lectura como redención de las obras que nos revelan, y ayudan a rebelarnos.

En cuanto al sentido de hacer el recuento y la síntesis, en el prólogo de La tradición de la pobreza afirma:

Cuando comencé a leer estos autores [los del siglo xx del país hasta mediados de 1970] no sabía de lo que se trataba. Ahora, al concluir, me siento evidentemente cercano –también soy colombiano– pero distante. Me explico mejor: estoy seguro de releer a Proust, o a Henry James, no a Osorio Lizarazo. Pero no es esto lo que debe inquietarnos sino la remota posibilidad de que un legado tan precario se enriquezca, de golpe, con una visión inesperada. En ese caso, todo sería diferente.

Y una página antes, había escrito:

¿Será que aquí nunca pasa nada? Existe la posibilidad de reinventar el pasado. Aunque Cien años de soledad se nutre de muchas fuentes, como toda obra válida, el clima de las guerras civiles no es el que aparece en el recuento de Lucas Caballero, fechado en 1939, sino el que logra una novela, publicada en 1967. Todo ha cambiado.

Y agrega:

Esta libertad infinita, esta posibilidad de hacer obras que surjan, tan solo, de la arbitrariedad creativa, proviene, obviamente, del conocimiento. [Y –palimpsesto– apela a Baudelaire]: “Holbein conoció a Erasmo; lo conoció tan bien y tan bien lo estudió, que lo creó de nuevo”.

Así, en cuanto a la potencia de la poesía para “crear de nuevo”, afirmó:

También hoy en día es una gracia harto fácil, y en consecuencia irresistible, explicar todas y cada una de las modalidades que reviste nuestra incurable pobreza, apelando a las guerras civiles, las disputas partidistas, la violencia, el desgobierno, la explotación, la dependencia, el neocolonialismo. Esto es así, pero si la poesía tiene algún sentido, va más allá. O como lo dice Cintio Vitier, mucho mejor: “La poesía es siempre el efecto que excede a todas las causas”.

Y no dejó de redundar –espejo multiplicador–, esta vez citando a Auden mientras reflexionaba en La alegría de leer sobre la obra de Aurelio Arturo:

Cuando W. H. Auden fue nombrado profesor de poesía en Oxford, concluyó su lección inaugural con estas palabras: “La poesía es capaz de hacer mil y una cosas, puede complacer, entristecer, turbar, divertir, instruir, puede expresar todos los matices de la emoción y describir todo tipo de acontecimientos concebibles, pero solo existe una cosa que toda poesía debe hacer: debe alabar su propia existencia y su propio acontecimiento”. Esto, precisamente esto último, es lo que ha hecho Aurelio Arturo. Y solo hay una manera de celebrarlo: leyéndole.

Cuando en alguna ocasión pude asomarme a la biblioteca de Estanislao Zuleta, en casa de Yolanda González, me sorprendió la carencia de subrayados en sus libros (Zuleta decía más o menos que lo subrayado en un libro se olvidaba), y al mismo tiempo la presencia de papelitos anidados entre sus páginas, en los cuales escribía con su letra grande frases claves que resonaron cuando volvió a mi memoria su voz, como aquella vez en La Tertulia, en Cali, o que reaparecieron cuando la vida me deparó participar en la edición de muchas de sus conferencias, ahora libros que también expresan y configuran toda una época.¹¹ En el caso de Cobo, quien, al contrario, fue profuso en la escritura, fichas como esas se convertían en hitos de la construcción de sus ensayos, hasta el caso extremo del que dedicó a Nicolás Gómez Dávila, en el cual puso sus propios aforismos en la forma de una secuencia de citas de diversos autores, renunciando al balance directo de los aciertos o desaciertos de aquel.

Lo cierto es que, de una forma u otra, Cobo acabó forjando un modo de leer, es decir de analizar, en aquel juego palimpsestuoso: trasponiendo lecturas de autores de otras latitudes, los cuales interpretaron situaciones o hitos similares a los que se vivieron en el país, que nos revelan desde otros procesos literarios.

Como en el caso de la reflexión sobre El sueño de las escalinatas, de Jorge Zalamea:

Cuando el 22 de octubre de 1959 convocó, en el Teatro Colón de Bogotá, a un auditorio atento para iniciar sus ciclos de poesía de aire libre, no estaba haciendo nada distinto de realizar un viejo sueño. Sueño que se percibe como constante a todo lo largo de su trayectoria. […] Solo que este era un sueño que al parecer ya había caducado en Occidente: el sueño del teatro; de la perdida comunicación entre un autor y un auditorio. […] Pero el sicoanálisis no es nunca suficiente. También la historia tiene algo que decir al respecto. George Steiner, quien incidentalmente en su libro La muerte de la tragedia habla de Saint-John Perse como “ese poeta tan sobrevalorado”, ha demostrado que el teatro, es decir, la tragedia, ya no es posible. El verso se ha vuelto un asunto privado y carecemos de un repertorio común de creencias. La Atenas de Pericles; la Inglaterra de Shakespeare; la España del siglo xvii y Francia entre 1630 y 1690, son accidentes espléndidos; constelaciones que no vuelven: “Ayunos de poder inventivo, los poetas empiezan a derramar salsas nuevas sobre viejos manjares”, concluye Steiner, y hay algo que parece darle la razón en tal aserto. ¿Qué audiencias son posibles hoy en día, y qué interés central las unifica? ¿Partidos de fútbol; manifestaciones políticas; conciertos de rock? ¿Resistirían Benn y Cavafis, Pessoa y Lowell semejante prueba? La voz de Zalamea parece salir inmune de tal exceso, pero lo que dice no resulta demasiado interesante. Alguien, con exacta maldad, habló de “los discursos gaitanistas en verso”. Así, buscar en el catálogo de la miseria, no por afligente menos trivial, las razones para la cólera, es labor tediosa. Y todo el poema no son más que enumeraciones. Como lo ha dicho Hernando Valencia, refiriéndose a Cote: “La enumeración, sobre todo si es convencionalmente lógica, es un recurso peligroso. Si cualquiera de sus partes aparece como superflua o forzada, el poema todo queda entonces en cuestión, y se pierde la razón de ser del inventario o del catálogo”.¹²

De ese modo, a fuerza de cruzar asertos universales y locales en los espejos de la crítica y de su crítica, como en muchos otros casos, en este nos revela el rostro, la síntesis, lo estricto de un poeta como Zalamea, proyectado a la política:

Contemplar, desde las escalinatas de Benarés, todo un mapamundi de humillados, e intentar conferirles voz propia, es una tarea contradictoria: ¿quién es, en realidad, el que habla? Un miembro ilustre de la Generación de Los Nuevos. Por supuesto, “la política es una traducción de la retórica en acción”, pero una retórica vieja encierra, en su seno, una política también anacrónica.

Y de la misma forma, en otros contextos, el perfil que esclarece es el de la ciudad misma, como el de Bogotá con la revelación sobre y desde El día del odio, la novela-crónica de Osorio Lizarazo:

Allí estallan todas las tensiones reprimidas y estas existencias se iluminan un momento con el fuego de los incendios. La historia irrumpe y la vemos a través de los ojos de los sectores más bajos de la sociedad: rateros, prostitutas, muchachas del servicio, emboladores, leguleyos, ayudantes de camión, que, desplazándose por San Cristóbal, El Carmen, Las Cruces, Belén, La Perseverancia, Las Ferias, la carrera 11, la Hortúa y la plaza de mercado, nos muestran la otra faz de Bogotá. Una ciudad nueva, urbanísticamente […] [y] una ciudad nueva, literariamente, cuyos antecedentes habrían de buscarse en La miseria en Bogotá, de Miguel Samper, aparecido en 1867.¹³

Luego concluye, citando a Hernando Téllez, y hace la síntesis con base, una vez más, en lo estricto, que Bogotá “se evidencia como una ciudad más culta que civilizada”.

Y se rebela, con y desde las obras de los jóvenes Andrés Caicedo y Jaime Manrique Ardila, que fraguaron la ruptura con aquella tradición de la pobreza:

Lo que sucede con Caicedo, como algunos otros jóvenes nacidos alrededor de 1950 –pienso en Jaime Manrique Ardila–, es que no tienen detrás de sí un lastre abrumador: el nadaísmo; el compromiso; el boom; el posboom. Son por lo tanto más irresponsables y el riesgo que corren es mucho mayor: pueden llegar a ser escritores libres, lo cual en Colombia sí resulta insólito, por decir lo menos. No necesitan inventarse una tradición: de Trakl a Ricardo Rendón, todo es tradición. Son escritores cultos, dado que ganaron sus mejores años yendo a cine; y logran, en ocasiones, que compartamos su desprecio acerca de cuanto nos rodea, ya que no parecen tomarse a sí mismos demasiado en serio ni están abrumados por una teorización ideológica que les impide pensar. Todo lo cual los llevará con mayor rapidez al desastre, pero se trata de eso, ¿no? “No me gustan, queda claro, más que las cosas no consumadas; solo me propongo abarcar demasiado”; las palabras son de André Breton en La confesión desdeñosa. Y si bien la orgía alucinante de la violencia campesina concluye en un festín opaco, lleno de melancolía y podredumbre –véase el libro de Policarpo Barón–, los otros, los de la incipiente narrativa urbana, envueltos en modalidades mucho más sutiles de un mismo fracaso […] lo afirman y encarnan gracias a un lenguaje dúctil y sinuoso: el lenguaje de la complicidad.¹4

Se trata de hallazgos que perduran y esclarecen, y sorprenden por su precocidad. En sus ejercicios creativos, se puede decir de Cobo lo que afirmó en La alegría de leer sobre el primer libro de Mutis, La balanza:

El tono es insólito, tratándose de una obra inicial: firme, seguro, la vastedad de su convicción desconcierta. La torpeza, casi consubstancial a cualquier poeta joven, no se alcanza a advertir. Y ese ademán magnífico pero severo (la elegancia es la supresión de todo gesto que no sea significativo) demuestra que ya a los veinticinco años hablaba con la seguridad de un viejo maestro.

Y –ahora es posible verlo– fue dolorosamente premonitorio en lo personal y en lo colectivo. En el primer sentido, en el poema que abre su primer libro de poesía, Consejos para sobrevivir –un título de por sí también premonitorio–, sentenció:

Prólogo // Él habrá de buscarse / por los ásperos recovecos de la conciencia / y cuando la fuerza que anteriormente lo hostigaba / haya cesado / perdurará, apenas, / el maloliente olor de lo incumplido. / Así que no resulta / absolutamente necesario / el estentóreo júbilo de una sana expectativa. / Desconfía, previamente, de cualquier resultado: / no se trata de hallar sino de perderse. / Un poeta joven es alguien capaz de renegar de sí mismo. / La imagen final, en consecuencia, ya está prevista. / Solo nos resta contemplar el incómodo espectáculo / de un ser que se deshace delante nuestro: / sigan, damas y caballeros, sigan. / Plagas; lepra; arterioesclerosis: / nada le sirve de comparación. / Él será el encargado de hallar la palabra inédita. / Aguardemos, entonces, sin mayor impaciencia.

Y en el segundo, sobre aspectos de nuestro destino colectivo, un ejemplo extraído de sus poemas implacables:

Poesía comprometida // El gesto inútil / de escribir en las paredes / mientras el tirano inventa / novedosos suplicios.

Tal vez por ello, por su precocidad, su ritmo vertiginoso y sostenido, y sus implacables balances y sentencias, también la vida lo condujo, más allá de la soledad, a la malquerencia de muchos, y al olvido, como también lo anticipó:

Consejo para sobrevivir // Ahora, cuando el trabajo es arduo, / no me eximas de nada. / La sed y su riqueza. / Extirpa todo relajamiento; / cualquier vana complacencia. / No te distraigas, centinela: / uno acaba por convertirse / en aquello que más detesta.

Colombia es una tierra de leones // País mal hecho / cuya única tradición / son los errores. / Quedan anécdotas; / chistes de café, / caspa y babas. / Hombres que van al cine, solos. / Mugre y parsimonia.

De este modo, visto en perspectiva, podemos decir con su propia sentencia también anticipadora sobre el destino de su obra, y sin duda sobre la trascendencia de aquellos primeros libros suyos, publicados hace ya casi medio siglo:

Y no se me ocurre otra cosa que las palabras de Sartre: “No hacen falta muchos años para que un libro se convierta en un hecho social al que se examina como una institución, o al que se incluye como una cosa de las estadísticas; hace falta poco tiempo para que un libro se confunda con el mobiliario de una época, con sus trajes, sus sombreros, sus medios de transporte y su alimentación”.¹5

Y claro, no podía faltar una relectura renovadora de sí mismo, cuando, siguiendo a lo predicado sobre Aurelio Arturo, exaltó el espíritu indoblegable de su propia poesía, en uno de sus últimos libros de poemas, Doctor Kafka:

Doce días // Solo restan doce días / para conocernos, / para que el pasado, / al parecer inconmensurable, / se convierta en una ofrenda más. // Hay que dar todo, con premura, / para comprobar que no hemos dado nada. // Que es necesario crecer / y reinventarnos / para estar a la altura / de ese otro, tan próximo y tan ignorado.

En fin, su obra, como su época, solo pueden leerse desde los espejos contrapuestos de la una en la otra, resolviendo aquel dilema que Sanín Cano presentaba al comienzo del gran arco secular de esta, y que Juan Gustavo trae en “Baldomero Sanín Cano: el oficio de lector”, incluido en La tradición de la pobreza, el cual marcó el comienzo de la época que solo ahora se está empezando a cerrar, y convoca, también, como el mejor homenaje posible a Cobo, a releerlo en la perspectiva de reinventar los alcances de esa doble significación, más allá de las anécdotas de su vida, de modo que no olvidemos la lucidez de sus propias lecturas:

La conferencia que [Sanín] le dedicó [a Brandes] en 1925, en Buenos Aires, es elocuente: “La preocupación elemental del crítico literario, en estos días de prueba para el espíritu, es hallar concordancias o diferencias entre el autor y su obra, y entre los dos y su tiempo. Detrás de todo libro hay un espíritu que importa descubrir. Este espíritu puede ser el símbolo de una época. Taine deducía las cualidades de un autor estudiando su siglo. Brandes explica la época por medio del autor”.

ACERCA DEL AUTOR

Sociólogo, investigador, escritor y editor. Premio Nacional de Antropología 1995.