Bernard Blot, la resurrección

Las vitrinas parisinas de Ralph Lauren, Hermès o Cartier les debieron muchísimo y durante décadas a las manos de Bernard Blot, diseñador y artista francés radicado en Colombia. Aquí el periplo de una vida tan prodigiosa como escarpada, junto a un portafolio gráfico cuya dirección de arte, por primera vez en La Malpensante Moda, la realiza su propio protagonista.

POR Santiago Erazo

Fotografía por Julián Carvajal

Empecemos esta historia por el nudo. No por su inicio, por el retrato de un niño blanquísimo y dulce y prolijo, ni por su final, por el conteo de los días previos a una revancha de estrellas plateadas. Hablemos, más bien, de la historia de un cuerpo cansado: había una vez un hombre que dejó de hablar y de reír y de sentirse enamorado del amor de su vida a lo largo de muchos días y muchas noches. Una mañana, mientras cruzaba un puente parisino camino a su oficina, algo explotó dentro de él. Algo se había detonado en su interior y ahora tenía un bosque chamuscado al fondo del pecho. Fue cuando trabajó tanto y tan duro que su energía se agotó, así sin más. Durante años, el grueso de sus horas lo había dedicado detrás de un vidrio, armando, decorando, pero esa mañana no pudo seguir caminando, como si fuera uno de los maniquíes de los escaparates que diseñaba en París.

El hombre se llama Bernard Blot. El vidrio lo separaba por unos cuantos milímetros de la calle. Su trabajo ocurría en ese espacio liminal de las vitrinas: un lugar donde el afuera y el adentro convergen, y en el que la vida encapsulada en unos cuantos objetos llama la atención de los transeúntes por unos breves segundos. En promedio, dicen los expertos, son solo siete segundos de atención. En ese lapso minúsculo, la vitrina debe extraer al caminante de sus meditaciones, o a la pareja de su conversación almibarada gracias a un arabesco en un plato, un destello en una lentejuela o la composición completa de una escena hecha para atraer miles de ojos. Ya para ese tiempo, la década de los ochenta, las vitrinas de los pasajes parisinos “instauraban una religión nueva, y su fe tambaleante iba dejando desiertas, poco a poco, las iglesias”, como lo vaticinó Émile Zolá en su novela El paraíso de las damas, y se convertían en fotografías cristalizadas de la mercancía, como las veía Walter Benjamin, capaces de propiciar una fantasmagoría de aquello que quiere ser vendido. Y sin embargo eran pocos los diseñadores capaces de crear en la París de aquellos días escaparates atractivos.

El nudo de esta historia no es fácil de desatar porque lo que inmovilizó el cuerpo de Bernard Blot fue hacer precisamente lo que amaba, lo que en ese momento muchos le celebraban y le elogiaban. Sus vitrinas eran famosas. Eran escenas muy elaboradas, casi a la manera de dioramas a escala real. En una de ellas se podía ver la postal de dos enamorados que apenas se están conociendo. En la ventana de la izquierda todo está dispuesto como si fuera la casa de la mujer. Ella se está acicalando, porque él la ha invitado a la ópera. En la segunda ventana, como si le hubiéramos hecho fast forward a la historia, él le sirve una sopa en su comedor. La mujer luce un vestido de terciopelo verde y agarra el programa de la ópera. Toda la vitrina izquierda tiene las paredes pintadas de negro, para concentrar la mirada en el centro: el vestido de terciopelo, una mesita con una servilleta blanca y una botella de champán Christophe, marca con la que Bernard trabajaba en ese tiempo. En la siguiente ventana, una mesita redonda brillando en la oscuridad, con dos sillas, dos platos negros, cuchillos y tenedores, y la bufanda del hombre del esmoquin; todo dispuesto como si fuera una escena del teatro negro de Praga. Nadie en París estaba haciendo algo semejante.

Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Ralph Lauren se topó con el escaparate negro de Bernard. Era 1989 y faltaban varios años para que Ralph Lauren fuera Ralph Lauren. Pero en ese momento el diseñador ya había ubicado dentro de París su primera tienda y, en medio de un recorrido citadino junto a su equipo creativo, dio con la vitrina del champán Christophe. Entró al local y sin miramientos preguntó: ¿quién es el que hizo eso? Su creador llevaba varios años pergeñando escenas tras los grandes vidrios de Christophe y había perfeccionado su mirada y su imaginación. Pero antes de que llegara el virtuosismo, y antes de que la rutina incendiara sus días, Bernard fue un estudiante de literatura que se doctoró estudiando la escritura de varias autoras aristocráticas francesas del siglo XIX y principios del XX (Madame de La Fayette, Louise de Vilmorin, Françoise Sagan) y la subestimación de su talento literario por cuenta de su condición burguesa. Abandonó de tajo la posibilidad de ser maestro poco después de experimentar esa otra forma de la melancolía que es darles clase a angelitos empantanados en el bachillerato, y tras toparse con un anuncio clasificado en el que se solicitaban vendedores para Christian Dior, se arrojó de bruces al mundo de la moda.

Por ese tiempo, mientras observaba con curiosidad a la encargada de hacer los escaparates de Christian Dior en la Avenue Montaigne, algo hizo clic en él. La vitrina se le antojaba un teatro, un espacio activado por los engranajes de la ficción. Pero ante todo, la vitrina le parecía un regalo que la calle le ofrece a sus transeúntes. Un trozo magro de belleza gratuita para la mirada. Vio cómo lo hacían en la tienda de Christian Dior y poco después empezó a trabajar en Christophe, tras entregarle una carta a su presidente, un hombre de apellido Boglietti, en la que sus sueños se regaban en palabras. Fue una pieza que no solo llamó la atención de la marca de champaña por el entusiasmo de su remitente, sino por lo novedosa que resultaba: desde hace cuarenta años, nadie me había enviado una carta pidiéndome trabajar con nosotros, le confesó monsieur Boglietti al diseñador advenedizo.

Bernard trabajaba rápido y sus proyectos llevaban la marca de agua del éxito; el suyo era el verdadero savoir faire, con todas sus letras. “No te vendo un proyecto; te vendo una atmósfera”, decía por ese tiempo. Y sus atmósferas cautivaban. Por eso, tras ver el escaparate de Christophe, Ralph Lauren le propuso ser su director creativo. Fueron nueve años en los que tuvo que viajar por toda Europa, coordinando a 24 diseñadores y descubriendo nuevas posibilidades para sus aptitudes artísticas, como el diseño de interiores para casas. En los años noventa llegó la crisis económica y Ralph Lauren prescindió de sus labores, por lo que, junto con Bruno, su pareja de ese entonces, decidió crear su propia empresa, Archetype, mientras trabajaba para marcas como Hermès, Van Cleef o Cartier. Bruno se encargaba de las finanzas y Bernard del resto; el primero, el hombre que manejaba el dinero, el segundo, el artista. Estaban juntos desde la adolescencia, vivieron los cambios de vocación y las fatigas, pero hay cielos que inevitablemente se cierran cuando quienes los miran han recorrido muchos caminos. Y Bernard y Bruno habían caminado bajo demasiados cielos.

El día en que Bernard conoció a su nuevo amor fue, al tiempo, el día en que decidió dejar de estar con su pareja de toda la vida, y quien lo había acompañado durante los últimos 22 años. Para hablar del fin de la relación con Bruno, de la ocasión en que Bernard, en algún retazo de arena de alguna playa francesa, miró a Bruno y le dijo: “Esto se acabó”, la palabra “ruptura” no sirve, porque no hubo nada que romper. Sería mejor usar la palabra “metamorfosis” o la palabra “devenir” o la palabra “destino”; era una relación que había trascendido a la fraternidad de dos hermanos, y en la que el fuego se había quedado mudo.

Esa misma noche, mientras la culpa asfixiante y cierta sensación de libertad se trenzaban ciegas por la cabeza de Bernard como la hiedra que crece en las verjas de las casas, el nuevo soltero le pidió a su amigo Philippe que lo sacara, que lo llevara a un lugar donde pudiera escuchar algo de música. Philippe lo invitó a Le Queen, el bar gay más importante de la París ochentera. Y fue allí, en un sitio extraño para Bernard, pues nunca había visitado una discoteca gay –Bruno era alérgico a los cigarrillos–, que conoció a Mauricio.

Para hablar de Mauricio, del impacto que tuvo en la vida de Bernard, sería apropiado usar la palabra “raíces”. La noche de aquel día en que todo terminó con Bruno y al tiempo todo empezó con su nueva pareja, Bernard tenía la sospecha de que su próximo amante vendría de muy lejos, que sería un hombre de honor y que sería un artista. Aquella era la primera vez que Mauricio visitaba un bar gay, y las coincidencias, como diría Milan Kundera cuando hablaba del destino en el amor verdadero, irían llegando hacia ellos como los pájaros a los hombros de san Francisco. Había algo radical en ese vínculo que desde aquella noche se forjó. No la radicalidad de lo obsesivo, sino la radicalidad del rizoma, de la raíz que atravesaba las superficies subterráneas de sus corazones. Estaban enamorados.

Los años pasarían y el amor seguiría intacto. No hay nada más erótico que la fidelidad, suele decir Bernard, y la premisa la ha defendiendo durante décadas, junto al derecho a ser homosexual. Bernard luchaba contra los prejuicios del momento, la llegada del sida y la revictimización de la comunidad gay, la sensación de no sentirse limpio. Desde niño, procuró ser alguien pulcro, sin máculas de ningún tipo. El ambiente familiar de su casa estaba viciado por las infidelidades de su padre, y su forma de borrar las manchas paternas era hacerlo con su físico y su porte ante los demás. Presentarse al mundo como alguien limpio y puro para limpiar las fallas de los otros, y luego despercudir la “cochambre” de ser distinto, de amar a un hombre.

Mauricio sufriría de algo similar; cargaría la misma cruz. Se había exiliado en Atlanta y luego en París, donde se dedicó al arte, a pintar, a dibujar y a esculpir. El éxodo fue culpa del sadismo de Pablo Escobar, que lo obligó en 1988 a huir del país, a salir metido en el baúl de un carro, pues Escobar estaba mandando a secuestrar a una parva de familiares de personalidades públicas. Así fue que, habiendo vivido mil vidas dentro del cascarón de una sola, Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los políticos colombianos más inteligentes y sensatos de la época, aún no le había confesado a su padre que era gay, a pesar de que Gómez Hurtado era un hombre de moral benevolente y empática. Fue en un viaje de Álvaro y su esposa a París que Mauricio le presentó a Bernard y ambos sintieron que la cruz era más leve, y que los días estarían hechos de ahí en adelante con esa misma madera ligera. Tiempo después llegaría el burnout de Bernard.

Luego de llamar a Bruno en el puente parisino y hacerle saber que un temblor y un ruido se regaban dentro de él, y que en ese momento quería lanzarse al río que corría bajo sus pies, Bernard fue incapacitado por dos semanas. El diagnóstico: fatiga crónica. El trabajo con los escaparates demandaba física y mentalmente; los horarios se extendían hasta el ombligo de la madrugada; eran años y años llevando el cuerpo al filo de una arboleda en llamas. Después de las dos semanas de descanso, Bernard retomó labores con Hermès. Aquel día llegó con sus dibujos bajo el brazo a reunirse con una de las empleadas más encantadoras del lugar. Tras ver la ventana para el escaparate, le propuso a la mujer pintar todo de azul. La mujer le preguntó: ¿y qué tal pintarlo de rojo? Bernard no respondió. En su mente solo escuchaba: rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul.

No podía pronunciar palabra. Había colapsado.

El nuevo diagnóstico del médico era que Bernard no debería volver a trabajar. La fatiga inmovilizante duró diez años. Durante toda esa época le costaba incluso hablar. No podía responder al teléfono. Era una piedra muda al fondo del mar. Tampoco podía conmoverse con la belleza de las cosas, ni amar. Más adelante tuvo que decírselo al amor de sus días. “Ya no te amo”, fue lo que escuchó Mauricio. El trabajo le quitó el entusiasmo, la capacidad de maravillarse y la energía de forma intempestiva, si bien dos años antes del burnout algo ya burbujeaba por dentro. Una corazonada había atravesado su cuerpo previo al cansancio, pero no la pudo escuchar.

Hay golpes tan duros en la vida que hacen ver una fragilidad en lo que realmente es una entereza pétrea. Eso le ocurrió a Bernard durante todo el tiempo en que debió curtir su fatiga y esa especie de anhedonia que anidaba en él. A pesar de que el Gobierno francés le pagó durante aquel tiempo el 80 % del salario que solía ganar, decidió levantarse todos los días a las cinco de la mañana, así no hiciera nada importante más adelante, en las próximas doce horas. El descanso le permitió reencontrarse con el dibujo, una pasión domesticada por el trabajo. Sus vitrinas siempre existían primero como dibujos, y fue ese el único desagüe que encontró su pasión. Luego llegarían los tiempos lentos en su casa y la tranquilidad de dibujar desde ceros.

Enfrentarse a la página en blanco era como abrir la escotilla de un avión y asomar la cabeza al cielo, como adentrarse en una escultura de Anish Kapoor, en uno de sus espejos gigantes en los que las nubes no solo se ven reflejadas, sino que habitan el azogue, agrupadas en rebaños. Podía perderse dibujando. Dibujaba como quien escribe vorazmente, como quien practica la escritura automática de los surrealistas. Y se sentía escrito por el dibujo. Luego llegaría la posibilidad de reencontrar la vera con Mauricio. Al fin y al cabo, el arte era el jardín común de ambos.

Bernard dibujaba arrojándose al vacío del papel, y Mauricio iniciaba la empresa de crear a partir de materiales olvidados. Dice Javier Darío Restrepo en un texto de 2014 sobre la obra del colombiano: “Durante 10 años, Mauricio Gómez fue cliente habitual de los mercados de pulgas de las aldeas de Quercy, en Francia, y visitante frecuente de sus basureros en busca de las piezas metálicas, de la maquinaria agrícola y de los instrumentos de labranza”. Bernard lo acompañaba en esas pesquisas de metales mordidos por el óxido para volverlos a la vida, para descifrar en la chatarra “cuánto tiene de basura & cuánto tiene de milagro”, como reza un poema del mexicano Mario Santiago Papasquiaro. Para resucitar los materiales, así como el propio Bernard renacía del incendio que había consumido su brío.

En las piezas reensambladas de Mauricio, “el objeto se reduce a su forma y a su plasticidad, y se adapta a todos los ensamblajes con los que el espíritu y el juego del artista puedan soñar”, dice Bernard en el prólogo de un libro que recoge varias de estas esculturas. De un ejercicio de imaginación afilada surgían estas obras en las que las hojas de un azadón se convierten, agrupadas, en una confabulación de argonautas, o varios rastrillos unidos se transforman en una ave del paraíso. Y sin embargo el proyecto artístico de Mauricio era constantemente eclipsado por su faceta de periodista acucioso, de investigador aplomado. La obra de Bernard, sus dibujos de gran formato, así como los pequeños –durante mucho tiempo prefirió dibujar pequeñas cosas porque, dice, son las que se dibujan más rápido, y las que mejor se acomodan al ritmo de la mente y la mano– y sus esculturas, también tenían algo de clandestinos. De hecho, se consideró artista solo desde hace tres años. Mauricio ya había hecho algunas exposiciones desde que en la década de los 2000 se radicaron ambos en Colombia, pero Bernard aún no se animaba a visibilizar lo suyo, más allá de un par de exposiciones colectivas en las que participó.

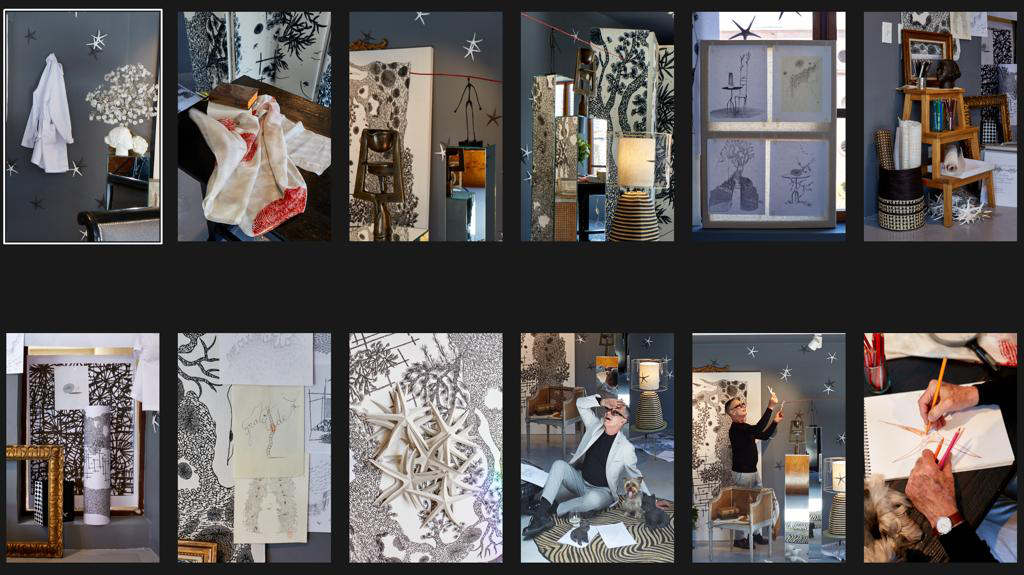

Este año presentó en la galería La Comuna una selección de sus dibujos y piezas escultóricas, junto a una selección de obras de Mauricio. Llenos de nudos y redes, sus dibujos. De astros plateados que inauguran cielos en las paredes. Arterias. Sistemas neuronales. Raíces. De buenas a primeras, la forma en que los dibujos de Bernard se extienden a lo largo del papel recuerda esa raíz que fueron con Mauricio, hasta en sus últimas semanas, cuando un cáncer llegó al fondo de su cuerpo el 13 de mayo de 2022, día de su fallecimiento. Unos cuantos meses luego de la muerte de su amado, Bernard publicó en su Instagram un mensaje escrito con su puño y letra que dice en una parte: “Te ruego que trates de amar las preguntas mismas como cuartos cerrados y como libros escritos en uno solo”.

Exponer sus piezas junto a las del amor de su vida es, sin duda, otra forma de amar las preguntas. De dejar que los nudos no se desaten. De armar los días como si fueran metales antiguos, y convertirlos en figuras vivas, maleables en su aparente rigidez.

Producción general: Jaime Villanueva

Maquillaje: Johnathan Sarmiento

Bebidas: San Pellegrino

Locación: La Comuna. Calle 69 a # 4-72. Bogotá, Colombia

ACERCA DEL AUTOR

Es el editor de El Malpensante. En 2019, recibió el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia. Ese año publicó su primer libro, el poemario Una llaga en el cielo (Premio Nacional de Poesía Obra Inédita de la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez). Parte de su trabajo ha sido incluido en revistas nacionales e internacionales, así como en varias antologías de poesía, y traducido al chino para el libro El canto del cóndor, antología de poesía colombiana contemporánea (Uniediciones, 2021).