Cielo verde, cabezas de algodón

Aún cerca de la extinción, el tití cabeciblanco, un diminuto primate que solo existe en Colombia, ha empezado a repoblar la costa Caribe poco a poco. Lo ha hecho gracias a una labor intrépida de recuperación del bosque seco tropical y a un cambio en la mentalidad de los pobladores. Historia de un animal que con los años ha perdido su blanca invisibilidad.

Ilustración de Gustavo Ortega.

POR Santiago Erazo

La motocicleta negra de Luis Alberto atraviesa la carretera con el brío de un caballo desbocado. El galope mecánico de las dos ruedas va tajando el viento y cierne sobre Luis y yo algo que en mi mente se dibuja como una membrana de aire que nos protege del calor y la humedad. Los árboles se arremolinan, se confunden en una sola mancha verde que seguimos cruzando obstinados. Mientras tanto van despuntando las casas y los montes que rodean San Juan Nepomuceno, Bolívar, el pueblo al que me dirijo. Hay algo de silenciosa intimidad en todo esto, a pesar de que Luis Alberto solo me haya hablado para decirme su nombre antes de subirnos a su moto. Yo procuro destejer cuidadosamente el silencio, poco a poco, sin alterar la intimidad. La membrana de aire se quiebra a medida que le pregunto, en medio de los gritos que exige el ruido del recorrido, sobre su vida en San Juan Nepo, como los lugareños llaman al municipio. Y de un momento a otro, mientras hablamos de los resultados de las elecciones presidenciales, del reciente paro del Clan del Golfo en San Juan, del futuro de una región que paulatinamente se ha ido desembarazando de la violencia, llegamos al tema que me ha traído a su tierra:

–Aquí cada familia tenía su propio tití –me dice Luis, también entre gritos–. Eran la mascota de muchos hace unos ocho o diez años. Veías a los titís en venta en todo lado; te encontrabas a la gente vendiéndolos al pie de la carretera.

Luis Alberto me habla del tití cabeciblanco, Saguinus oedipus, uno de los animales en Colombia que más cerca bordean el abismo de la extinción, y a su vez, irónicamente, el causante de que el paisaje que se va diseminando en el horizonte de San Juan Nepo sea cada vez más tupido. Algo así como un diminuto rey Midas que, de unos años para acá, en el corazón de los Montes de María, ha ido convirtiendo en bosque todo lo que toca.

Tiene una melena tan blanca como desarreglada que –dicen algunos– lo asemeja a Albert Einstein, y al tiempo lo hace lucir –dicen otros– como una itinerante planta de algodón; por eso su nombre en inglés, cotton-top tamarin. Sus ojos son almendrados y es tan pequeño como una ardilla. Es territorial y conforma familias con crías que suelen nacer gemelos. Le gusta esconderse en las copas de los árboles endémicos del bosque seco tropical –caracolíes, ceibas, mamones, carretos– y, según recientes estudios de la Universidad Nacional de Colombia, posee un registro vocal de entre 49 y 80 unidades fónicas; con estos sonidos –que duran entre 0,01 y 3,4 segundos– alarma a sus familiares sobre la presencia de un depredador, amenaza a otros individuos durante encuentros intergrupales o simplemente expresa gratitud al recibir alimento.

De unos meses para acá le he seguido el rastro a este animal halando un hilo que he empezado a desembrollar en papers y artículos online y que ahora persigo montado en la motocicleta negra de Luis Alberto. He venido a San Juan queriendo entender qué está pasando con la diezmada población de estos primates, los poco más de 7 mil especímenes que se han identificado en el país y que han sobrevivido a la venta ilegal y a la deforestación. Voy en busca de una aguja en un verde pajar.

***

Son algo más de las siete de la mañana. Laura me recibe con una arepa’e huevo y me pregunta si llevo conmigo botas de caucho. El día será largo; habrá que adentrarse en el bosque, recorrer el monte y acompañar las siembras del día. Antes de que partamos, Jaime se despide y toma un camino distinto. Ambos, Laura y Jaime, son los biólogos que coordinan en San Juan Nepomuceno las labores de Proyecto Tití, la fundación colomboestadounidense que desde hace treinta y cinco años se ha encargado de conservar a largo plazo a los titíes cabeciblancos. Una semana antes de mi viaje, su directora ejecutiva, Rosamira Guillén, me propuso que visitara la reserva en San Juan. La otra, la más grande y antigua, es El Ceibal, en Santa Catalina de Alejandría, también en Bolívar. La que visitaré, llamada Los Titíes de San Juan, fue creada hace unos seis años; ambas ocupan en total unas 5 mil hectáreas. El predio en San Juan es rayano con el santuario de fauna y flora Los Colorados y con varias fincas ganaderas que paulatinamente han cedido parte de sus terrenos. Voy a llegar a la reserva en un momento crucial: seré testigo del proceso de recuperación del bosque seco tropical que se está emprendiendo en la zona para proteger a los titíes cabeciblancos del lugar.

En concreto, me dice Laura a medida que recorremos el monte cruzando cercas y arroyos, estaré viendo los recambios de las plántulas que no sobrevivieron la siembra. Hace dos años, una empresa de gas le financió a Proyecto Tití una compensación ecológica de 16 mil futuros árboles para la reserva, con el compromiso de que el porcentaje de éxito para cada planta fuese del 98 %. La exigencia fue alta, ya que la cadena del cultivo de estos árboles es bastante frágil: las semillas de las más de cincuenta especies endémicas que se siembran en la reserva pasan de un banco climatizado a un vivero, y de ahí a un espacio más grande en el que reciben luz solar directa y van creciendo lo suficiente como para que puedan ser trasplantadas en los rastrojos y pastizales que se han ido poblando de árboles poco a poco.

A esto hay que sumarle que estamos en la época seca del bosque que atravesamos con Laura y con Mocho, uno de los perros de la reserva, que nos ha seguido hasta la parte más alta del monte. Hemos llegado al lugar donde se reúnen todos los trabajadores que están sembrando los árboles. Aunque la humedad se empieza a notar, el sol es benevolente con nosotros; el calor llega en unas breves oleadas que la lluvia arrastra y se lleva lejos. Es una llovizna que nos perla el rostro, que aparece y desaparece como quien corre una cortina.

–Es por la escasez de lluvias –me dice Aldair, uno de los trabajadores de la reserva, mientras registra en una planilla las plántulas que va sembrando junto a sus compañeros– que hay que llenar con hidrogel los huecos hechos en el suelo para la siembra de los árboles, para que las semillas cuenten con la humedad mínima y echen raíces.

Es un proceso tan delicado que otro de los trabajadores, a quien de cariño le dicen “Heidy”, suele darle la bendición a cada plántula inmediatamente después de sembrarla. Es un rezo silencioso, que solo suena en su mente, pero que parece surtir efecto. En ese momento Laura le pregunta a Heidy si puede recitar lo que suele decirle a las plantas. Entonces Heidy, que entre risueño y mamagallista ha estado trabajando en los trasplantes, se torna solemne y le dice:

–Te estamos sembrando con todo el amor que te tenemos para que sigas adelante y no te mueras, y tengas mejor vida. Y Dios... que nos eche la bendición.

***

El tití cabeciblanco es la razón de los rezos a las plántulas, de los viveros en pleno bosque seco tropical, de la recolección constante de semillas de especies endémicas y de su sofisticada conservación en cuartos fríos en medio del calor de San Juan. La reserva va creciendo a un ritmo trepidante, como una casa que va ensanchando sus huesos de madera. Quizá no sea coincidencia que a este tipo de tití se le conozca también por ser un gran dispersor de semillas. Algo de esa vocación de repoblamiento ecológico parece anidar en este lugar donde todos los esfuerzos convergen en amoblar de árboles y frutos y verdor intenso el hogar del cabeciblanco.

Es un presente a todas luces alentador. Otro cantar era la situación de hace unas décadas. A fines de 1970 se exportaron entre 20 mil y 30 mil titíes cabeciblancos a los EE. UU. desde la costa Caribe colombiana para su uso en investigaciones biomédicas. Durante años sirvieron como modelos útiles para el estudio de la colitis, el cáncer de colon y otros trastornos intestinales, así como para el virus de Epstein-Barr (EBV). Eran útiles porque los titíes sufren estas enfermedades con los mismos síntomas de los seres humanos, con la misma intensidad. El testeo con cabeciblancos se detuvo en 1973, gracias a la Ley de Especies en Peligro de Extinción que promulgó el Congreso estadounidense ese año. Pero las otras amenazas, como la deforestación y la venta ilegal, continuaron y aún continúan torpedeando su conservación. Basta una rápida búsqueda en Google para encontrar páginas de internet y cuentas de Instagram y Facebook dedicadas a la venta ilegal del tití cabeciblanco. Es sobre todo en el estado de Florida donde suele comerciarse con especímenes traídos de Colombia. Cuestan en promedio unos seis mil dólares cada uno. Hay sitios web en los que incluso, sin asomo de pudor, los usuarios consignan en la caja de comentarios el deseo de tener un cabeciblanco en casa como mascota. “La razón por la que quiero tener un mono de esos es porque son adorables”, se puede leer en una de las entradas. Otro usuario confiesa que quiere tener un tití bebé para “amarlo y consentirlo mucho”.

Lo que se suele ignorar es que un animal en cautiverio, por buenas intenciones que se tengan y mucho cariño que se le dé, se transforma en lo que el veterinario Kevin Wright, en vida investigador del Zoológico de Filadelfia, llamaba un ser “mentalmente perturbado”. Los primates son mamíferos con profundas necesidades sociales, y los entornos reducidos les hacen perder de forma radical su capacidad de adaptación. Aún peor, si son arrancados de su hábitat desde bebés, pueden desarrollar conductas antinaturales en medio del encierro como la succión de pulgar o la autolesión, sin contar las potenciales enfermedades zoonóticas.

Diagrama de la sistematización con la que Proyecto Tití monitorea a uno de los grupos de titís que habitan su reserva en San Juan.

Diagrama de la sistematización con la que Proyecto Tití monitorea a uno de los grupos de titís que habitan su reserva en San Juan.

Lo más trágico es el hecho de que el daño es irreversible. Un tití cabeciblanco criado en una casa nunca podrá adaptarse al bosque seco ni logrará ser aceptado por algún grupo familiar de su especie. Es por eso que una fundación como Proyecto Tití no rescata especímenes para traerlos a la reserva. Es el suyo, más bien, un trabajo que propicia la llegada de nuevos individuos al ecosistema y concientiza a la población sobre la gravedad de convertir en mascota a un tití cabeciblanco. Y ha sido en buena parte la labor de Proyecto Tití en diferentes instituciones educativas de la región, con trabajadoras sociales que pertenecen a la misma comunidad, la responsable de que, de unos años para acá, sea extraño encontrar en San Juan titíes viviendo dentro de las casas.

Quizá el caso más paradigmático de este cambio de mentalidad en la región sea el de Hule, uno de los trabajadores encargados de monitorear las familias de cabeciblancos de la reserva. Antes de trabajar para Proyecto Tití, Hule era un leñador que entraba a hurtadillas al santuario de Los Colorados para talar árboles maderables en peligro de extinción como el carreto, cuya resistente madera suele ser bastante apetecible, sobre todo para la creación de instrumentos musicales propios de la cumbia como la gaita y el tambor. Hule llegó a talar decenas de árboles diarios por un asunto de supervivencia: él viene de una familia que se dedicó a la tala ilegal, y tras ser víctima del desplazamiento forzado se vio en la necesidad de ganarse la vida vendiendo la leña que traía del bosque. Con los años, luego de una serie de acercamientos y trabajos pequeños con la fundación, se vinculó como parte del equipo y ahora es uno de los miembros más antiguos.

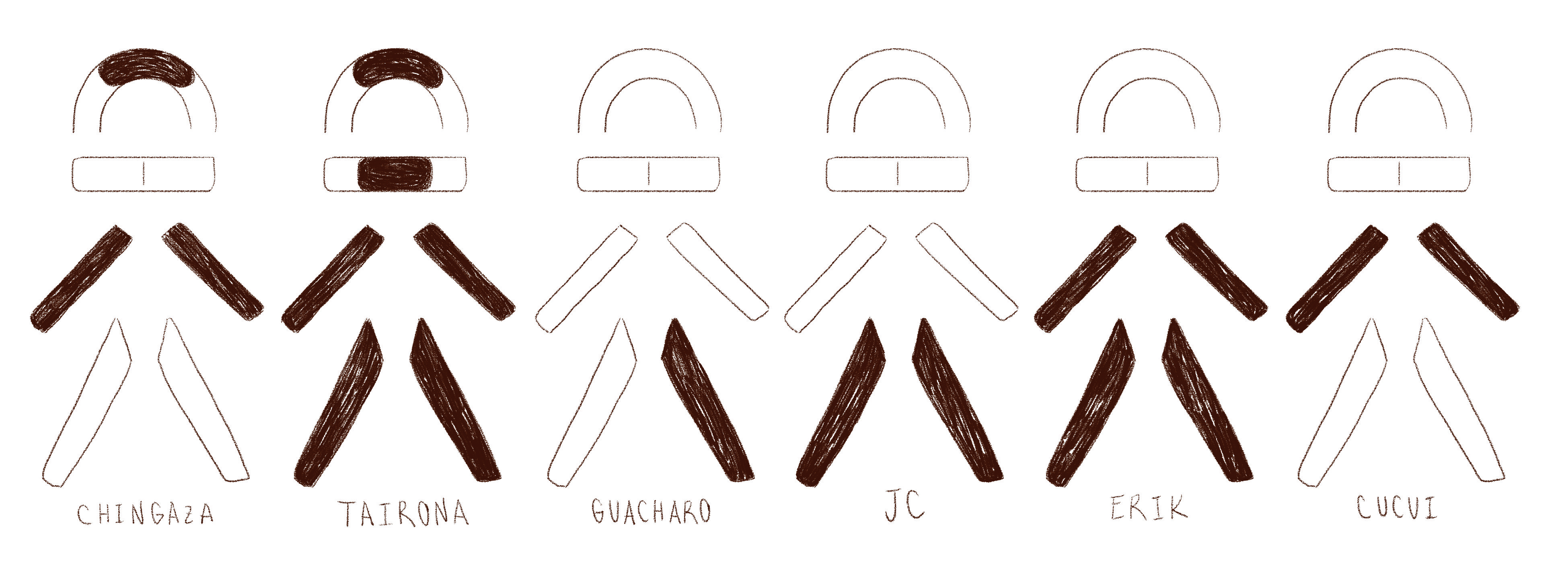

Delgado y de ojeras profundas, Hule me cuenta en el comedor de la reserva que cuando supo cuánto tiempo tardaban en crecer muchos de los árboles que talaba, dejó de hacerlo. Y luego de hablarme de los tejemanejes de su “conversión”, me acerca una tablet. En ella veo a seis de los ocho miembros de la familia de titíes que actualmente monitorea: Chingaza, Tairona, Guácharo, JC, Érik y Cucuy. En la tablet, cada tití tiene sombreada una parte distinta del cuerpo. Con el fin de poderlos distinguir desde la distancia, Hule y el resto del equipo se han encargado de pintar con tintes naturales a cada individuo en las partes blancas de su pelaje, y lo que veo en la pantalla es una representación de esa convención. Las diferencias pictóricas, en todo caso, van acompañadas de diferencias de personalidad: Chingaza, la hembra dominante, a pesar de ser la más grande y llevar las riendas de la familia, suele ser bastante tímida frente al contacto humano. Lo mismo ocurre con Guácharo, el macho dominante. Al contrario, Tayrona, a pesar de ser más pequeña, es la primera en llegar al cebadero para recibir alimento, a la que menos le cuesta acercarse al equipo de la fundación, la integrante más sociable de los ocho. No ocurre lo mismo con JC, un “mirón”, según Hule, que funge como el campanero del grupo, el encargado de advertir las novedades a la familia.

–Ellos perciben el olor de uno –me dice Hule, quien además se encarga de identificar las actividades diarias de cada tití: de qué tipo de árbol se están alimentando, si están jugando, acicalándose o peleando. Ellos ya lo conocen a él; lo reconocen desde la parte más alta de los árboles. Parecen convidarle algo de su propia intimidad. Y la confianza, esa otra sustancia vegetal que suele necesitar de los terrenos más fértiles para prosperar, empieza a echar raíces entre los titíes y un exleñador que decidió nunca volver a echar al piso un tronco.

***

En San Juan Nepo todos saben de un hombre que, a pesar de ya no estar vivo (o quizá precisamente por eso), goza del don de la ubicuidad: Diógenes Arrieta. El colegio más importante del pueblo, una calle y un barrio llevan todos el nombre del poeta y ensayista que llegó a ser íntimo amigo de José María Vargas Vila a finales del siglo XIX y uno de los referentes intelectuales más importantes de la Colombia de esa época. Arrieta nació en San Juan y por eso es el personaje público más importante del pueblo. Y también es por eso que en la plaza central su efigie, hecha en mármol, se levanta como un recordatorio de su legado.

Hay un poema de Diógenes Arrieta, “Resurrección”, que parece prefigurar la historia de San Juan, de su pasado y su presente reverdecido:

“Secas las hojas, van las bellas ramas / desnudas a quedar; / mas presta primavera, madre amante / volverá presurosa, y al instante / las ramas sus follaje vestirán”.

El otoño en San Juan Nepomuceno fue uno particularmente doloroso. Quizás el episodio más aterrador en la historia del pueblo fue la masacre de Los Guáimaros y El Tapón, que en 2022 cumplió veinte años. Durante dos días completos fueron asesinados 15 campesinos, cuyos victimarios, al sol de hoy, se desconocen. A lo sumo se lograron recuperar los cuerpos de las víctimas, cargados dentro de bolsas negras en aeronaves que desperdigaron el olor a muerte a lo largo del pueblo, como recuerda Irina Junieles, exinvestigadora de Dejusticia. Aún es una herida abierta para los lugareños. De hecho, en la plaza Olaya Herrera de San Juan también se levanta una estatua, ya no de un intelectual decimonónico, sino de un campesino de rostro ajado, montado en su burro con dos costales, uno a su derecha y otro a su izquierda, que se erigió como homenaje a las víctimas de esta masacre. El monumento existe desde 2013 y ha sido una de las formas que ha encontrado la comunidad para tramitar un duelo que sin culpables claros es difícil de procesar.

Desde la década de los noventa, los Montes de María se convirtieron en un fortín del paramilitarismo, en buena parte debido a sus ventajas geográficas: ser un paso obligado para el transporte de mercancías hacia la costa Atlántica y una subregión con terrenos ideales para la ganadería y la agricultura. Fueron más de 82.600 hectáreas de tierra abandonadas por los campesinos, quienes tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc han empezado a regresar. Hombres, animales y plantas: todos se han acercado al bosque seco tropical en una lenta romería. Y en ella están, escondidos en algún lugar, los titíes cabeciblancos encaramados a los árboles, a los que podré ver solo hasta el último instante de mi visita a la reserva.

***

Son las tres de la tarde y Laura y Jaime me invitan a buscarlos en el salto del Chivo, en el límite con Los Colorados, junto a un pequeño arroyo. A diferencia del primer día, el paisaje que atravesamos no se me antoja del todo ajeno. De cuando en cuando puedo identificar un indio encuero (Bursera simaruba), un árbol resinoso cuya corteza se va desnudando del tronco, o una de las ceibas predilectas de los titíes por las espinas en su tronco que, estando ellos guarecidos en las ramas altas, los protegen de posibles depredadores.

Y solo es hasta que llegamos al caracolí, un árbol que nace en las riberas de los cuerpos de agua, que los vemos. Intentar identificar a un animal de veinte centímetros a veinte metros de distancia tiene algo de observación astronómica, de avistamiento ovni, pero todos nos hacemos mañas, nos movemos de una piedra del arroyo a otra, mirando más hacia el cielo que cuidando nuestros pasos. Y es entonces cuando Laura me dice que uno acaba de asomarse. Parece una gota de pintura blanca sobre un brochazo de pintura verde. Es una gota, luego dos, luego tres. Las tres gotas por momentos se mueven juntas, por momentos se separan. Una de ellas nos observa con cuidado, con reserva pero al tiempo con cierto desenfado. Como si quisiera ser vista. Como si supiera que tiene algo de milagro poder ver en su hábitat a un animal que estuvo cerca de desaparecer por completo, y a su vez de desaparecernos, pues, como decía el poeta portugués Fernando Pessoa, somos del tamaño de lo que vemos, y perder a una especie es mutilar el horizonte de nuestra mirada, que es al tiempo la que constituye lo que somos y lo que dejamos de ser.

Poco después de ver a los titíes, Jaime me señala una huella en el barro.

–Es un basilisco –me dice. Ese reptil que puede caminar sobre el agua y que por eso mismo también se le conoce como jesucristo.

En la huella se pueden reconocer sus escamas y sus garras, pero también detalles sutiles que solo la mirada aguda de un biólogo lograría identificar. Tal vez esa huella, un signo hecho de ausencia y al tiempo de presencia, sirva como una metáfora adecuada para los titíes que vine a conocer en este bosque seco que, como siguiendo una partitura, por momentos se calla y luego rompe en ruido: las vidas de estos animales –irónicamente los primates más fértiles del mundo– están, igual que esta huella, a medio camino entre lo que es y lo que no es, entre la conservación y la desaparición. Y mientras esa fragilidad va perdiendo transparencia en esta región del Caribe, los titíes cabeciblancos saltan de un árbol a otro atravesando con desparpajo el corazón del día.

Esta crónica fue escrita gracias al apoyo de la beca de periodismo ambiental de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Embajada de Noruega.

ACERCA DEL AUTOR

Es el editor de El Malpensante. En 2019, recibió el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia. Ese año publicó su primer libro, el poemario Una llaga en el cielo (Premio Nacional de Poesía Obra Inédita de la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez). Parte de su trabajo ha sido incluido en revistas nacionales e internacionales, así como en varias antologías de poesía, y traducido al chino para el libro El canto del cóndor, antología de poesía colombiana contemporánea (Uniediciones, 2021).