Cuánta selva necesita un hombre

Ilustraciones de Santiago Guevara

Un escritor y un ilustrador emprenden un viaje por Caquetá. Conocen a personas que practican la ganadería pero que intentan frenar la deforestación en la Amazonía, acompañan a una pareja de payasos itinerantes, ven los parches de soldados que ocupan los espacios dejados tras la desmovilización de las Farc, y hacen preguntas a quienes ven en el queso una forma de abandonar la producción de coca. El relato resultante es una forma cómica de relatar asuntos muy serios.

POR Karim Ganem Maloof

1.

Una campesina del Bajo Caguán me contó que lo que más la aliviaba de la partida de las Farc era la posibilidad de emborracharse tranquila. Antes, un bebedor desprevenido corría el riesgo de pasar un guayabo de uno a tres meses condenado a trabajos forzados en la construcción de vías. Desde principios de los setenta, el Bloque Sur de la guerrilla tuvo esa zona de la Amazonía colombiana como su principal retaguardia, donde sustituyó al Estado y las empresas de obras públicas.

El gobierno nacional nunca ha sido efectivo abriendo caminos en la Amazonía. De eso se han encargado los colonos, los empresarios o la guerrilla. A finales del siglo xix, los caucheros fundaron asentamientos en lo alto del río Caguán abriendo trochas desde el Tolima Grande, por las que llevaban a lomo de hombre y de mula el látex que extraían los siringueros. La nación compró muchos de esos caminos para movilizar tropas ante la guerra con Perú y ofreció a cambio selva, que terminó, irónicamente, en manos enemigas: la temible Casa Arana, por ejemplo, cauchera peruana apenas más monstruosa que los emprendimientos patriotas.

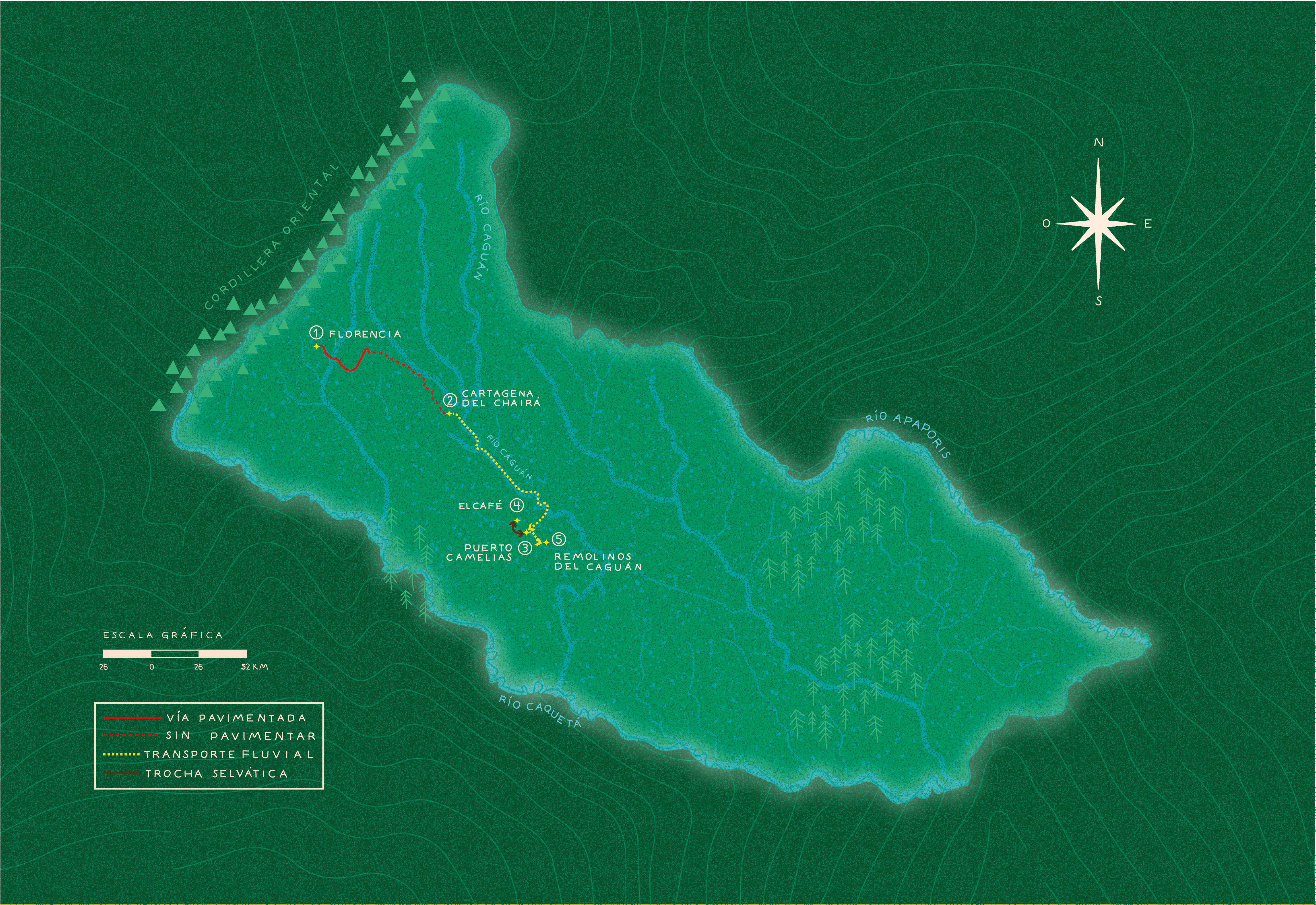

El caucho y la quina de hace unos siglos tuvieron en común con la coca de hace unas décadas el que un pequeño volumen alcanzaba gran valor. Por eso, a sus beneficiarios no les interesó ampliar ni modernizar el transporte en la región, ni pavimentar carreteras. Así que, más allá de lo que ha sido necesario hacer para proteger la soberanía, las vías siguen siendo precarias. En consecuencia, aún es difícil sacar productos agropecuarios de la zona; de allí surgió la idea de hacer mercados campesinos para los propios habitantes de Caquetá, como el que me invitaron a cubrir como reportero en el lejano asentamiento ribereño de Remolinos del Caguán.

Invité al ilustrador Santiago Guevara a acompañarme. Llegamos a la capital del departamento, Florencia, en un avión bimotor con una chaperona de la Oenegé, sumados a una pareja de payasos que daría un espectáculo itinerante por algunas veredas en los márgenes del río Caguán –pequeños asentamientos de cincuenta, cien habitantes– para concluir con un gran show durante el mercado campesino de Remolinos, la antigua meca de la coca que se quiere convertir en una meca del queso.

Al aterrizar en Florencia, una agente de seguridad les pidió a los payasos abrir el enorme cofre cuadrado con ruedas, de aspecto amenazador, que llevaban. Ellos también lucían intimidantes: pequeños, fornidos, con cortes al rape e indumentaria gris. Alcancé a intuir que eran guardaespaldas encubiertos, traídos por la Oenegé para protegernos a mí y a Guevara, mucho más frágiles. Tal vez ahí llevaban las armas que usarían para la tarea. Pero entonces los payasos abrieron el cofre revelando un arsenal de juguetes de hule. La vigilante los miró consternada.

–¿Traen algo que pueda explotar?

Uno de ellos miró a ambos lados, se le acercó alzando las cejas y le dijo en un susurro:

–Tranquila, mi señora, somos payasos de los buenos.

Esa entrevista hizo que saliéramos rápido del Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, bautizado en honor a un pionero de la aviación y la ganadería. Nos alojamos en el pequeño y cómodo Florencia Inn, en el centro de la ciudad. La chaperona de la Oenegé, una antropóloga de ojos azules a quien por cariño bauticé como “la Austríaca”, nos informó que saldríamos en la madrugada hacia Cartagena del Chairá, al pie del río.

Teníamos poco sueño por delante. En medio de la duermevela, a las cuatro de la mañana me revolvía en la cama pensando que tal vez estaba ansioso. Entonces noté que mi sueño había sido interrumpido por el ruido de una banda marcial. Salí al balcón, desde donde vi a los payasos apoyados en la baranda de la habitación vecina, intentando distinguir algo en la oscuridad de la madrugada. Estábamos a buena altura, con vista a una plaza. Llovía. La cortina de agua mitigaba un poco el ruido y ocultaba a la banda. Tal vez los músicos escampaban bajo los árboles que rodean la plaza. Pero lo único que descubrimos fueron las luces cortas de algunos vehículos a pocas cuadras de distancia: unos cuantos camiones de toldo moviéndose con lentitud, de esos que con frecuencia transportan soldados o animales de granja. Un carro con la estatua de la Virgen encabezaba la procesión y la cerraba una ambulancia que un instante después, como al saberse descubierta por nosotros, prendió su sirena, sumada ahora al ruido de los instrumentos. El cortejo dobló la esquina y transitó la calle del hotel; entonces noté, con la poca luz que proyectaban el aviso del Florencia Inn y la intermitente sirena de la ambulancia, la figura de un percusionista azotando un bombo bajo el toldo de uno de los camiones. Sus contornos se alumbraban y apagaban como los de una luciérnaga, variando los colores de azul a rojo. El resto de la banda marcial debía estar distribuida en esos camiones, pero no pude imaginar cuál era el objetivo de aquella exhibición noctámbula sin público.

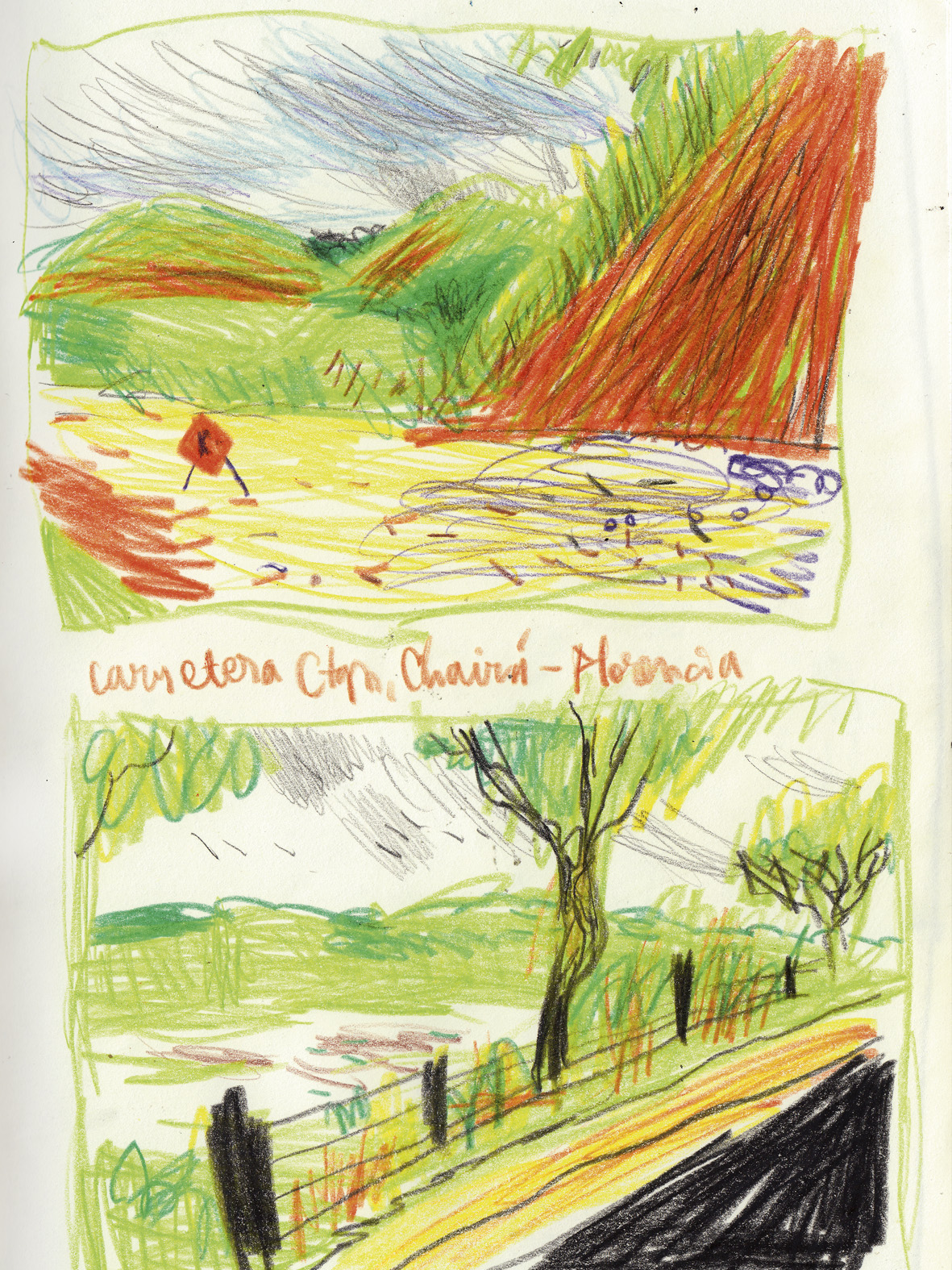

Por ese desvelo, unas horas después, en la carretera de Florencia a Cartagena del Chairá, el grupo iba más o menos dormido. A través de la bruma del sueño, las grandes praderas del paisaje no se compadecían con la tupida manigua que uno supone es la Amazonía. En cambio, pasto, una extensión ondulada que subía en pequeñas lomas donde pacían las reses y caía en valles donde chapoteaban cardúmenes de búfalos acuáticos, sumergidos hasta el cuello en jagüeyes, asomando las cabezas como periscopios y custodiados por alguna pequeña cabaña en la que uno imaginaba una familia despachando el primer tinto del día.

En el carro, más despiertos que los payasos y yo, pero también silenciosos, iban Guevara y la Austríaca, cuyas habitaciones en el Florencia Inn no daban a la calle por la que desfiló la banda marcial. Habíamos salido tan temprano por instrucción suya, y había sido ella quien nos echó la mentira piadosa de que ya encontraríamos cafeína en el camino.

Pero los únicos avisos eran las señales de tránsito que advertían la circulación de vacas. Sobrepasábamos, como cuentas de un collar, un camión tras otro de ganado vacuno. El viento traía un olor a boñiga que íbamos siguiendo como el rastro de una presa de caza.

Luego de cruzar cierto punto del camino donde acaban los municipios más antiguos del departamento, aquellos que hace mucho hicieron el tránsito del caucho a la ganadería extensiva, la carretera fue degenerando en una trocha. Además de complacer el afán de la Austríaca, la necesidad de salir temprano obedecía al cierre de la vía a determinada hora de la mañana. Yo llevaba conmigo un mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en que el tramo desde El Paujil hasta Cartagena del Chairá, donde terminan las carreteras y toca recurrir al río, es representado con una línea roja punteada. En efecto, el camino parecía el discurso sincopado de un borracho, un balbuceo de pavimento interrumpido por hipos que desafiaban los amortiguadores de la suburban. (Al final hay un mapa para orientarse.)

La principal actividad económica del Caquetá es el ganado de doble propósito: la carne y la leche. En Bogotá, yo llevaba algunos años comprando un queso doble crema de etiqueta sonora: La Flor del Caquetá. Además de su sabor intenso y su textura untuosa, me gustaban las inflorescencias bacterianas que sugería el nombre, el suspiro noble que exhalaba atribuyéndose ser la crema y nata de esta región.

Unos meses antes de ser llevado allí por la Oenegé, publiqué un relato sobre la tradición de fermentar leche en las cocinas de mi familia. Ese texto que hablaba de yogures pudo tener que ver con la invitación a esta tierra ganadera. En un pasaje mencionaba cierta multinacional suiza que también tiene un papel en esta historia.

En 1974, Nestlé arribó al Caquetá para abrir su primera planta en Florencia. Durante las tres décadas que siguieron, impulsó un cambio en las costumbres productivas de los colonos, que dejaron de criar ganado solo para engorde y empezaron a hacerlo también para ordeño. Tres décadas después, Nestlé compraba más de la mitad de todo lo que se producía en un departamento que había escalado al quinto lugar en producción lechera nacional. En 2005, Las Farc organizaron un paro armado que perjudicó el acopio de ese alimento en toda la región y, poco después, en 2007, fueron más allá y atentaron contra las plantas de Nestlé en varios municipios. La empresa se había negado a pagar vacunas y a establecer los precios exigidos por la guerrilla, así que fue obligada a cesar sus operaciones en la zona. En su libro Territorios, conflicto armado y política en el Caquetá: 1900-2010, el historiador Teófilo Vásquez llama a este evento “la guerra de la leche”, y cuenta que por aquel entonces el vocero de las Farc era Raúl Reyes, viejo conocido de Nestlé que en la década de los setenta había sido líder sindical en esa compañía.

Tras el cierre de la multinacional, los campesinos caqueteños debieron buscar cómo recoger la leche derramada. La solución espontánea fue la atomización del negocio: surgieron queseras y distribuidoras de menor envergadura que ocuparon el vacío dejado por el gigante. Cuando Nestlé retomó actividades, pasó del monopsonio a tener una participación de solo una décima parte de la cadena productiva. Ese mismo año, 2008, Reyes fue dado de baja durante un bombardeo de la Fuerza Aérea y el queso del Caquetá fue el primero que obtuvo en Colombia la protección de denominación de origen. Ese certificado le daba un impulso.

Se trata de un queso doble crema, semifresco, blando y graso que se suele producir en el piedemonte caqueteño, donde las faldas de los Andes sirven de transición a la selva amazónica. Ahí se concentra la mayor parte del inventario bovino. Cuántas veces no he visto a cierto congresista de esta región enarbolar, ante las cámaras de los noticieros, un bloque de ese queso cual emblema de su proyecto político.

Hace unos años, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), el famoso chef Mark Rausch, propietario de importantes restaurantes en Cartagena y Bogotá, jurado de MasterChef y rostro visible en productos de McDonald’s y supermercados, visitó Caquetá para probar las delicias lácteas de la región y servir como difusor del primer queso colombiano en haber recibido la protección de denominación de origen. Al regresar a Bogotá, Rausch empezó a ofrecer en la carta de uno de sus restaurantes la “pizza antideforestación”, hecha con queso caqueteño, con el propósito de apoyar alquerías sostenibles en el piedemonte de San Vicente del Caguán, una de las zonas con mayor índice de deforestación en el mundo gracias a la ganadería.

Mientras íbamos dando saltos en la vía destapada pensaba que, paradójicamente, la ausencia de un Estado que realice infraestructura masiva ha evitado una deforestación aún más rampante en zonas del departamento. Algún ambientalista diría con sorna que entonces esa ausencia es positiva y un economista explicaría que de ahí –¿cómo traer productos y sacar otros si no hay vías?– viene la catástrofe en el bolsillo de los campesinos tras el declive de la coca. Es cuestión de perspectiva. Por su parte, las Farc fueron muchas veces descritas como los guardabosques de este territorio. Impedían la tala indiscriminada por razones militares –la manigua era un refugio tupido– y administrativas: como gobierno de facto en la región, debían racionar el uso de los recursos naturales y en esa medida aplicaban disposiciones del gobierno nacional que les parecían benignas, como las referentes a reservas forestales.

No obstante, y sin importar la contradicción, las Farc también eran una punta de lanza de la deforestación. Como parte de su proyecto político, dirigían la colonización en la selva y fomentaban la siembra de coca, cuya necesidad de tierra no era en sí misma muy relevante –tres o cuatro hectáreas por finca bastaban para una familia dedicada a ese cultivo–, pero cuyos excedentes eran destinados a la ganadería para alimentar a los que ya estaban y a los que venían detrás. Fue la coca, como antes el caucho, la que permitió que muchos campesinos hicieran el tránsito a la ganadería.

Cuando las Farc abandonaron la zona tras el proceso de paz con el gobierno nacional en 2014, se disparó la incursión de nuevos colonos en el bosque, compradores de tierra, especuladores de finca raíz y nuevos actores ilegales, como los carteles mexicanos, que ya dominaban la distribución de narcóticos en el continente y vieron la oportunidad de encargarse también de la producción en países ajenos. Por otra parte, los campesinos ya establecidos podían hacer a su gusto (incluyendo emborracharse tranquilos) sin las restricciones que imponía la guerrilla, puesto que, aunque las juntas de acción comunal se rigen todavía por sus manuales de convivencia y ejercen cierta autoridad formal, sus disposiciones no tienen el poder coercitivo de una fuerza organizada con armas que las implementen cuando hay rebeldía. La presencia del Estado colombiano en la zona se limita a un puñado de soldados, lanchas y retenes diseminados por el río.

Ahora que la gente en Caquetá se dedica al ganado, la preocupación de muchos es la deforestación que causa. Para que prolifere el pasto se tala y se quema la selva. El Alto Caguán, o sea el piedemonte donde acaban los Andes y se alzan Florencia, San Vicente y El Paujil, ya sufrió este proceso. La selva virgen de la Amazonía se extiende de Cartagena del Chairá para abajo, siguiendo el curso del río Caguán.

Una res necesita aproximadamente una hectárea de tierra para su manutención, diez mil metros cuadrados de pasto para un solo animal: un espacio como el de la plaza de Bolívar, en Bogotá, o la cuarta parte del Zócalo, en México. Una media tonelada de pasto al día. Toda esa selva para una sola res.

2.

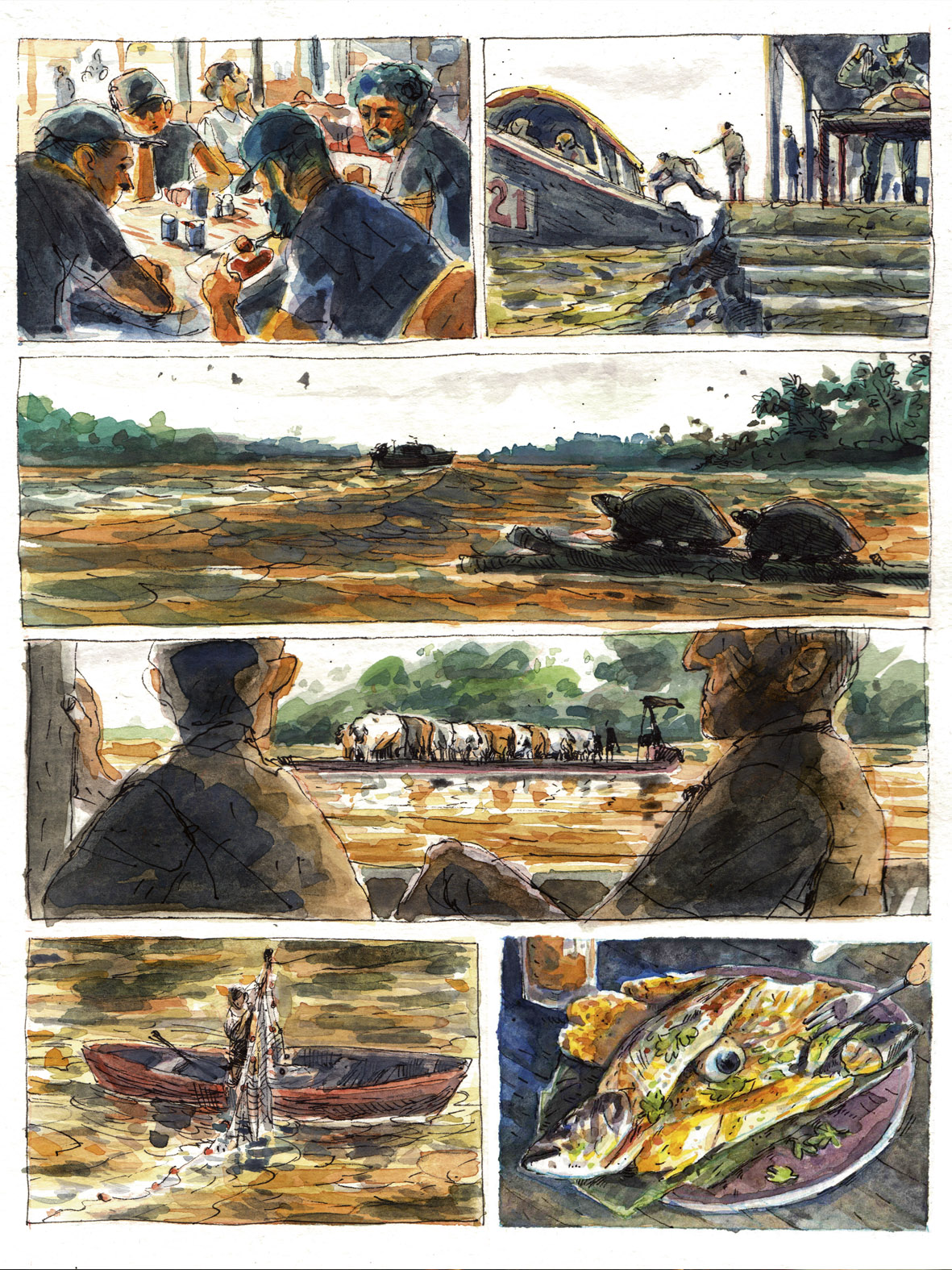

Después de cuatro horas de viaje, llegamos a Cartagena del Chairá con hambre y sueño. Buscamos un restaurante para tener lleno el estómago por las seis horas de trayecto que duraría el viaje río abajo a Puerto Camelias, la tercera parada en el camino. Me incliné por ordenar un animal en peligro de extinción y de exquisitez local, la boruga, para reproche de la Austríaca, que vio en esa elección un gesto irreconciliable de maldad.

La boruga era grasosa y porcina. Había sido pochada en un aceite muy usado, lo que le daba la textura del caucho. Pero debajo de la deficiente técnica de cocción se notaba el potencial de esta carne de monte que uno de los payasos y yo engullíamos con apremio para no perder el bote, y apaciguar más rápido la tempestad que comenzaba a nublar los ojos cerúleos de nuestra chaperona.

Desde entonces, fue claro que los payasos se habían repartido papeles: uno de ellos sería el payaso malo, mi colega de tenedor, y el otro el payaso bueno, casi vegano y obediente a la Austríaca. Mi amigo Guevara, noble como es, no basaba sus decisiones éticas en agradar a otros y en el restaurante de Cartagena del Chairá se contentó con desayunar una arepa de queso.

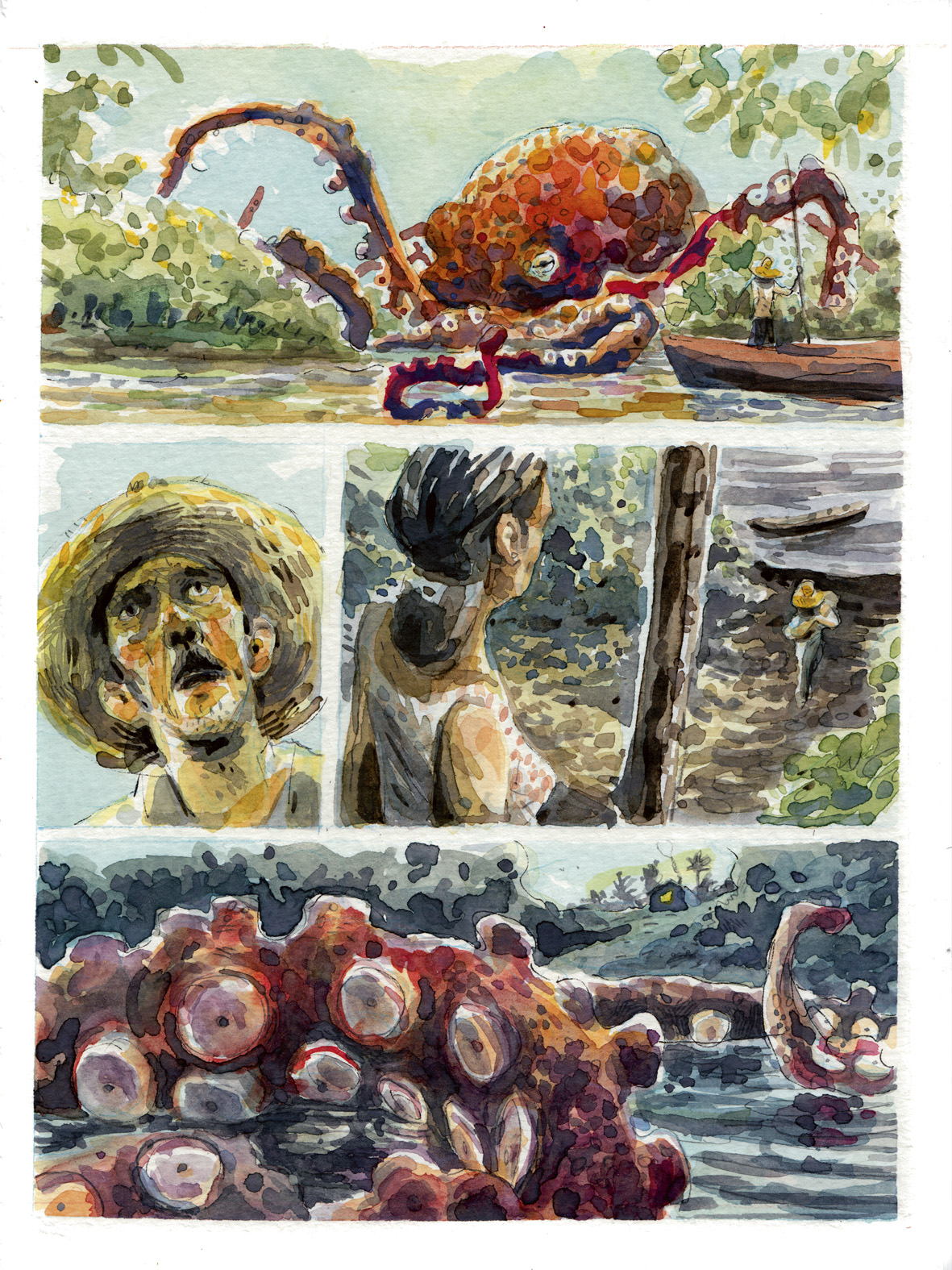

Abordamos una lancha en el puerto, luego de pasar por una requisa de la Armada y registrar nuestros nombres en el libro de visitas del río. El paseo era refrescante. A pesar de haber estado por horas en movimiento, esta era una nueva forma de desplazamiento que nos salpicaba y embotaba con el abrumador ruido de los motores. Era como dormir con los ojos abiertos sobre un colchón de agua. Mi vecina de asiento, Luz Mery, se dirigía a una vereda ribereña donde tenía su finca. Envuelto en la placidez del agua y la digestión, le pregunté por otro platillo que me habían recomendado, un caldo de un animal en menos peligro, la “cucha”, feo pescado de agua dulce que suele pegarse a las piedras.

–Puede que lo encuentre, sí. Ya deben estar pescando otra vez.

Pregunté si habían dejado de pescar por una veda.

–No. Es que estos animales son tan ricos, pero tan sucios. Se comen todo lo que tiran al río.

–¿Toda la basura?

–Mmm... el otro día encontraron el cuerpo de un señor en la orilla, abajito de Cartagena. Se le habían comido todo esto por acá –dijo ella, sobándose el cuello, con una voz apacible–. Eso fueron unos pescaditos lisos y sin escamas, los más ricos, porque son pulposos. “Chupaojos”, les dicen, porque lo primero que se comen es eso... ¡Wuuuiiish!, los chupan así –e hizo una demostración de esa succión con la mano–. Por eso dejaron de pescar unos días. A uno le daba miedo agarrar un pescado y que le saliera adentro el ojo de un cristiano.

Seguíamos la estela de una larga barcaza que llevaba reses río abajo por el caudal crecido y expelía un olor a boñiga. Tanto en la carretera como en el río, siempre íbamos tras un transportador de reses. En aeronáutica hay un concepto llamado “estela turbulenta”. Se refiere al peligroso vórtice de aire generado por un avión en movimiento que puede desestabilizar al que vuela detrás. La cadena de ondas que desprendía la barcaza producía pequeños saltitos en nuestra lancha, que la seguía como si estuvieran enlazadas.

Tras algunas horas, llegamos a un retén en lo que parecía el cascarón de un pueblo abandonado al borde del río. La lancha se dispuso a vadear hacia un muellecito maltrecho, y saqué mi cámara para lanzar una ráfaga de disparos. Alguien gritó, pero el sonido llegó amortiguado por el eco de los motores recién apagados. Alcancé a tomar un par de fotos antes de que, desde la parte delantera del bote, llegara el segundo grito de la Austríaca.

–¡Que bajes la cámara!

Ahí estaba de nuevo el brillo de furia en sus ojos, y debo confesar que me incitaba. Ya ella me había advertido que no tomara fotos a los infantes de marina desperdigados por el río. Pero se veían tan bellos con su indumentaria caqui, recortados contra los vistosos escombros de Peñas Coloradas. ¿Esos uniformes serían dotación comprada a los estadounidenses? ¿Serían hechos en Colombia a semejanza de los que llevan los marines en el Medio Oriente desde la guerra del Golfo? Nuestros infantes vestían así para camuflarse en el fango ribereño. Esta era una estación de la Brigada Móvil 22 y, mientras nos registraban en otro libro de visitantes, los huéspedes del retén podíamos disfrutar tres comodidades: estirar las piernas después de varias horas en el bote; una tiendecita atendida por uno de los soldados, surtida con paquetes de papas y gaseosas al clima, que abre cada vez que desembarca un nuevo grupo de requisables, y una letrina sin fondo, empotrada en el muelle, a través de la cual se veía el flujo verde y marrón del río Caguán.

Los soldados estaban extenuados de aburrimiento. Peñas Coloradas solía ser un pueblo bien habitado. Ahí puso base alias Sonia, entonces tesorera del Frente 14, antes de que el Plan Patriota hiciera replegar a las Farc y desplazara al resto de los habitantes por no ser lo suficientemente patriotas. El espacio en el que nos podíamos mover durante la media hora que permanecimos en el pueblo era una especie de callejón en forma de L entre el muelle, la letrina y el galpón donde realizan el registro de los pasajeros. La naturaleza había ido recolonizando los hogares de los desplazados. Sus contornos todavía se podían entrever, como las líneas de un dibujo borrado a medias. La lluvia invitada a caer sin restricciones había sustituido las baldosas por verdolagas y tapizado de moho las paredes sin techo. En una de ellas alguien había escrito recientemente: “Jimena puta”. Un poco más arriba, en una letra más pequeña y delicada, había otro mensaje en aquel muro de los lamentos marciales: “De día no pasa ni mierda y de noche tampoco”.

Para los campesinos de la región, la toma de Peñas Coloradas es su Nakbah, su catástrofe, su 11 de septiembre, su Irak invadido, el día en que se machucó su existencia. Los campesinos del Bajo Caguán mencionan las incursiones de la Fuerzas Militares en 2004, bajo el Plan Patriota –la arremetida del gobierno Uribe contra las Farc–, con cierto espanto y la nostalgia fastidiada de quien es consciente de estar volviendo al mismo cuento de siempre, sin dejar de sentir también los aguijones ya romos del miedo y el rencor. Fue el momento en que Colombia por fin invadió a Colombia para liberarla de sí misma e implantarle la paz: este puñado de soldados diseminados en medio de la selva.

Con el Plan Patriota llegaron las “fumigas”, como las llaman aquí. Las aspersiones aéreas con glifosato destruyeron muchos de los cultivos de coca, llevándose de paso los de cacao, plátano y demás. Es difícil disputar la eficacia de este veneno que inhibe el metabolismo de las plantas si uno se atiene al relato de los campesinos de la zona. El nombre original del herbicida patentado por Monsanto era elocuente: Roundup, que en inglés significa tanto “redada policial” como “arrear ganado”. Más o menos esos fueron los dos efectos que produjo en el Bajo Caguán. Todos los campesinos que entrevisté señalaron las fumigas como el punto en que el negocio de la coca se marchitó y tuvieron que hacer a la fuerza una transición a la ganadería. Las vacas son el único producto agropecuario con margen de utilidad que se puede producir sin mucho entrenamiento y que no se malogra en el trayecto río arriba en una región sin transporte eficiente.

Poco antes de la incursión del Ejército y el diluvio de humo blanco de las fumigas, había aparecido una primera peste, que le dio al conjunto del Plan Patriota unas dimensiones de cataclismo bíblico. Era una mariposa nocturna que en el Caguán apodaron “el gringo” porque solo le gustaba la coca. Se comía las hojas, dejaba las plantas marchitas. Hubo entomólogos en Bogotá que sugirieron destinar mariposarios a la cría de esa polilla, la Eloria noyesi, para reemplazar el glifosato. Presentaron el plan de invasión a los encargados de la guerra contra la droga, pero la idea fue descartada por aparatosa.

El Plan Patriota provocó un repliegue de la guerrilla, un golpe contra la economía de la coca y un éxodo campesino en el Medio y el Bajo Caguán. Muchas familias se fueron; muchos hombres decidieron quedarse aferrados a sus lotes, así fueran abandonados por sus mujeres e hijos. A esos hombres les llaman “solinos”, el nombre de un mamífero pariente de los mapaches cuyos machos se caracterizan por ser huraños y dados al canibalismo de sus propias crías.

No es por maltratadores que abundan los hombres solinos en el Caguán, sino por su apego a la tierra. Cuando tras las pestes, purgas y penitencias del Plan Patriota sus mujeres decidieron que la familia debía irse a probar nuevos rumbos, la respuesta de muchos hombres fue más o menos la misma: “¿Y mi tierra? ¿Cómo se lleva uno la tierra?”. En general las mujeres son más flexibles al cambio, dadas a comenzar de nuevo con mayor facilidad que los hombres, que al contrario parecemos albergar un miedo instintivo a perder el terreno ganado, literalmente en el caso de los colonos caqueteños. Y no es una tontería este arraigo a la propiedad inmueble sabiendo que la mayoría de colonos llegados al Caquetá son campesinos de zonas abarrotadas del país o donde la propiedad se concentra en pocos terratenientes.

En el campo sigue existiendo una división de labores basada en el género: la mayoría de hombres se dedica al cultivo y la cría de animales, y las mujeres cuidan de los hombres, los hijos, la casa, el huerto. Al solino le tocan ambos roles en una zona agraria donde no existen las facilidades citadinas para confiarles a otros nuestra alimentación y los oficios domésticos. Más allá del amor de pareja, el de los solinos es un drama por la falta de reparto de esfuerzos conyugales, una alusión al doble trabajo de quien jala por sí solo la yunta.

3.

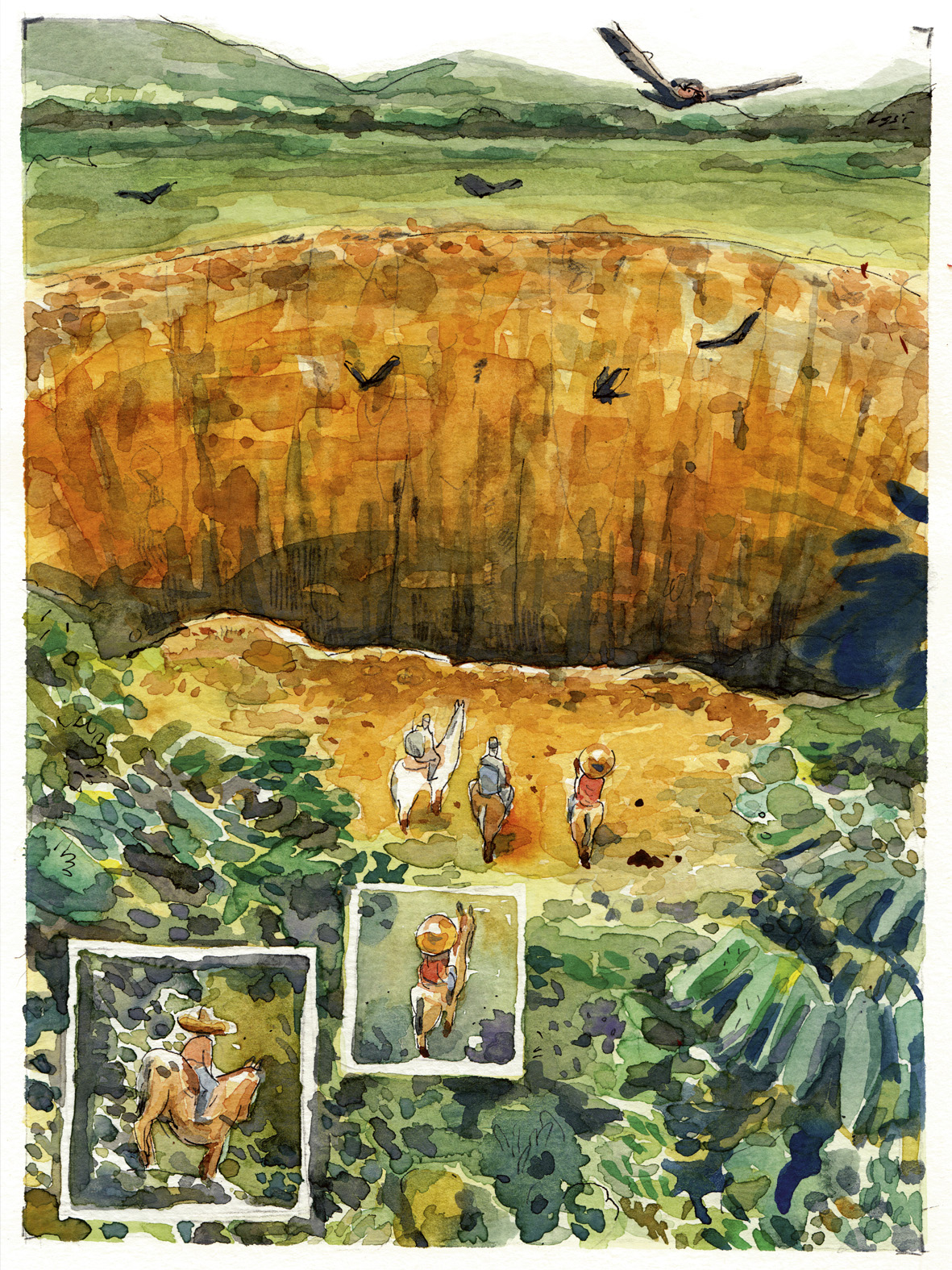

Milaños define a los solinos con pulcritud y belleza: “Son a quienes les toca ordeñar la vaca y luego hervir la leche para el café”. Más sabe Milaños por viejo que por alto. Se le ve pequeño, aerodinámico, sobre el caballo al que se acopla como un jockey innato y desde donde suelta instrucciones para este jinete inexperto al que dirige a través de una trocha de selva amazónica. Este carismático hombre es mi guía. Me llama “Barbitas”, el apodo que me han dado en el Bajo Caguán. Había un tercer jinete hace unas horas, “el Artista”, como han apodado a Santiago Guevara los habitantes de Puerto Camelias. Pero Barbitas y Milaños tuvimos que regresar y dejarlo con la Austríaca y los payasos en aquel poblado, porque al ver la trocha en todo su esplendor vertical, el Artista temió la reaparición de una hernia inguinal recientemente extirpada. Lo entiendo: yo mismo voy apretando la ingle cada vez que el caballo corcovea entre las piedras puntiagudas cubiertas de barro.

–Deje que Sicario encuentre el camino –dice Milaños, al ver que nos demoramos en una pequeña depresión.

La elección del vehículo no fue fácil. Para cruzar la selva amazónica desde Puerto Camelias hasta la finca de “el Feliz” Feliciano1–donde probaremos su queso y me mostrará su hato silvopastoril–, nos ofrecieron escoger entre una prometedora pareja de caballos llamados Sicario y Peligro. Una estrategia para acobardar a los turistas, claro. Al final preferí el caballo violento y le dejé el peligro al Artista.

Después de unos segundos de sopesar por aquí y por allá la depresión, Sicario pega un salto resuelto y supera sin tristezas el obstáculo del camino. Milaños tiene razón: estos son vehículos inteligentes, toman decisiones sensatas. Tras una media hora de camino entre la vegetación de la selva húmeda, por un antiguo sendero arriero de la coca, se abre ante nosotros una pradera apenas salpicada por unos cuantos árboles bajos.

–¿Esto es un claro, Milaños?

Él va adelante y no responde enseguida, tal vez confundido por la candidez de la pregunta. Su menudo cuerpo se mueve con el contoneo de la grupa de la yegua blanca, un vaivén danzarín de izquierda a derecha. Hasta que por fin dice, sin voltearse ni dejar de bailar:

–¿Sí ve todo esto para allá? –levanta la mano y señala al horizonte, como si apuntara al futuro–. Esto es un potrero.

El horizonte y el futuro del Caquetá son un potrero.

Por fin llegamos a una finca que se extiende sobre una loma. En la cima está la estructura de una casa a medio construir: las columnas de madera sostienen un tejado macizo, y la casa está compartimentada en estancias, pero no hay paredes. Es el esqueleto de una casa, sin músculos ni piel. Debajo de ese techo, Feliciano y su familia nos esperan con el almuerzo servido.

Del Feliz Feliciano dicen que es un tipo hablador porque es generoso con el verbo. O sea, confunden su locuacidad con charlatanería. En especial cuando toca sus temas favoritos: la casa, su finca, el ganado y la Oenegé. Es fácil echarlo a andar y complicado detenerlo, a menos que uno se resigne a ser descortés y lo frene en mitad de sus oraciones. Estas son cascadas de fervor, extrañamente humildes y orgullosas al mismo tiempo, lo que hace pensar que este hombre tiene madera para las iglesias pentecostales que han proliferado en Caquetá y van ganando la puja por las almas locales por encima de las otras ofertas de la fe. Su padre es feligrés en uno de esos templos protestantes, pero no Feliciano. Lo suyo son las pastorales sobre el trabajo agroforestal y la vaquería; sus pregones tratan de la ganadería silvopastoril, sistema del que él es uno de los más comprometidos exponentes en los alrededores de Puerto Camelias.

El mensaje tiene unos cincuenta años propagándose por el mundo. Desde los años setenta se comenzó a hablar de ganadería silvopastoril en organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, en inglés), luego de un informe que predijo que para mediados del siglo xxi no tendríamos dónde habitar ni qué comer. Entonces las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo para intentar amortiguar nuestro impacto sobre el medio ambiente, porque entendían que impacto iba a haber de todas formas. De aquella época viene la paradoja del “desarrollo sostenible”.

Lo particular del sermón de Feliciano es que es autorrecriminatorio, y él exhibe su cilicio con orgullo porque, como todo evangelizador que se respete, el Feliz tuvo un pasado oscuro. Fue un “tumbón” que amaba cómo lucían los prados después de talar la manigua con motosierra y desbrozar a punta de palín, para luego pasar los despojos por el toque limpiador del fuego y dejar los terrenos planos hasta donde la tierra se topaba con el cauce de un caño. Feliciano era un potrerizador de la selva, un servidor de los fariseos que desde muy joven trabajó como raspachín de coca. Pero como ese otro fariseo llamado Saulo, tuvo su propio camino a Damasco, su caída del caballo, su epifanía, su conversión.

Le sucedió a los dieciocho años. En ese primer viaje que hizo adulto, atravesó el país hasta llegar a Guaduas, Cundinamarca, para sacar su cédula y “convertirse en ciudadano”. Allá se encontró con que las fincas eran pequeñas, medidas en fanegadas en lugar de hectáreas. Entabló relaciones con los propietarios de esas alquerías del altiplano cuyo tamaño no llegaba a la centésima parte de las amazónicas. En Guaduas, Feliciano comprendió que una finca diminuta podía producir más y mejor que los enormes latifundios subexplotados en los que él se había criado. Todo dependía del ingenio, el acceso a tecnología y la organización del campesino. Lo otro que él conocía se limitaba a tumbar bosque y sembrar pasto y más pasto; poner al ganado a deambular por la infinitud, endureciendo su carne, empobreciendo su leche, haciendo más complicado su cuidado y, a la larga, más costosa su manutención.

El viaje iniciático a Guaduas fue una experiencia que preparó al Feliz para la llegada de la Oenegé hace pocos años. La semilla estaba sembrada y germinó cuando escuchó a estos ingenieros agrónomos hablar de reforestación y ganadería silvopastoril.

En Caquetá, la tierra se ha repartido de forma más o menos libre. Por lo usual, un colono llega a una población y pide permiso a la Junta Comunal (y en un pasado reciente, a las Farc) para cercar una parcela. Tras conseguir el permiso, marcha a la selva y traza unos límites antes de empezar a tumbar los árboles dentro de ese espacio. Luego quema la vegetación y siembra pasto en el suelo ceniciento. Ese espacio ortogonal de la finca es una interrupción de la selva y, como toda interrupción, es abrupta. Los árboles, hongos y microorganismos se conectan en el subsuelo mediante tejidos de raíces e intercambian sustancias químicas; también se relacionan con las fuentes hídricas. Ni hablar de los animales que usan el suelo o las ramas de los árboles para su desplazamiento, refugio y alimentación. Como interrupción, el potrero interfiere con todas esas comunicaciones e intercambios, fracciona el ecosistema e impide su fluidez. Ese es uno de los inconvenientes que pretende remediar la ganadería silvopastoril: conectando de la forma más amable posible el bosque y los potreros, teniendo en cuenta que estos últimos son emprendimientos con fines económicos ante todo.

La mayoría de colonos que han llegado a Caquetá durante los últimos cien años son parte de sucesivas olas migratorias producidas por la pobreza y la violencia, y ponen su supervivencia por encima de cualquier consideración medioambiental. Pero el Feliz Feliciano nació en estas tierras. Hace muchos años recibió una parcela de su padre como herencia anticipada y la incrementó poco a poco, ahorrando dinero de sus trabajos como amansador de bueyes y haciendo vaquerías para comprarles a sus hermanas mayores las tierras contiguas que les habían tocado en herencia y que ellas no ocupaban. Mejor dicho, Feliciano dudó de la visión que lo había conmocionado en Guaduas y marchó por el camino de la acumulación de tierra, y esa duda lo hace humano, un apóstol prometedor, con su correspondiente tentación de abismo. Pensó que para “hacer finca” necesitaba por lo menos cincuenta hectáreas. Y logró reunirlas.

Poco después llegó la Oenegé y el Feliz quiso vincularse porque brindaban instrucción y dinero. Pero carecía de una de las condiciones indispensables: tener una casa propia en el terreno de la finca. Quienes aplicaban a los recursos debían tener arraigo para garantizar que no se volarían con el abono que la Oenegé invirtiera en ellos.

Por aquel entonces, Feliciano todavía vivía en la casa paterna, pero urdieron un plan. El viejo se postularía al proyecto y una vez ganado un lugar se lo cedería al hijo. No encontraron trabas: Feliciano era oro silvopastoril; llevaba algún tiempo aplicando ciertos aprendizajes de Guaduas e incluso había sembrado un “cuadro nutricional” en su predio, por iniciativa propia. Un cuadro nutricional es un huerto con chontaduro, bore, yuca, plátano, caña, pasto imperial, cuba 22, clon 51, botón de oro, mombasa, piña, morera; todo un catálogo botánico para pasar por una picadora y prepararle al ganado una ensalada hipernutritiva que, además, gasta menos espacio que el simple pasto y daña menos el suelo que los monocultivos. Estas plantas aportan más proteína y menos fibra no digerible a la dieta de las reses, reduciendo las flatulencias y eructos de las vacas, y el resultante efecto invernadero.

Con el tiempo, Feliciano ha venido sumando otras técnicas que está contento de enseñarme. Añade, para convencerme, que puedo ver en persona cómo las pone en práctica en caso de que sea hombre de poca fe: las treinta hectáreas que tiene para pastoreo están divididas en ocho pequeños potreros (la idea es llegar a fraccionarlas en veinte), que permiten un “pastoreo por callejones”. Es decir, las reses están poco tiempo en cada franja de tierra para evitar que el suelo se compacte y no crezcan las plantas. Se encuentran separados por “cercas vivas”, filas de árboles nativos frutales y maderables plantados para recuperar algo de la flora deforestada y dejar corredores para los animales. Esas cercas, en conjunto con otras estrategias de reforestación como las veinte hectáreas de reserva de bosque nativo, funcionan como corredores biológicos también para las especies de fauna y flora amazónicas con el fin de que tengan la posibilidad de desplazarse y proliferar por todo el territorio, y así evitar su atomización y eventual desaparición, con la pérdida de biodiversidad que tal cosa significa.

“Las producciones con sistemas silvopastoriles permiten la eliminación parcial o total de alimentos concentrados, herbicidas para el control de arvenses (malezas) y reducción en el uso de medicamentos veterinarios”, explica un artículo de la revista DeCarne. Según esto, el silvopastoreo termina generando formas de autorregulación y es económicamente más atractivo que la ganadería convencional. El mismísimo presidente de Fedegán, el más ortodoxo y controversial ganadero del país, José Félix Lafaurie, elogia la posibilidad de tener más vacas en menos espacio, ahorrar en insumos y ser más productivos. Ha manifestado que en su finca de Codazzi tiene hasta ocho vacas por hectárea. He ahí el quid del asunto y por qué es tan atractivo incluso para los grandes empresarios: a la larga, es más rentable, produce más y mejor. Pero, en esencia, el silvopastoreo no tiene que oponerse a las grandes extensiones de tierra. Cuidar una pequeña parcela con estos criterios cuesta trabajo, pero nada impide que uno la vaya ampliando a medida que domina la cuestión.

Cuando el padre de Feliciano ganó un cupo en el proyecto, la Oenegé estuvo de acuerdo con que se lo cediera al hijo, que había demostrado ser un adelantado. Había que sentar los cimientos de su hogar, pero el Feliz empezó la casa por el tejado. Bajo ese techo es donde almorzamos ahora, un lugar hermoso como son las cosas que dan la impresión de construirse con criterio. Siento que todo alrededor sirve a un propósito y que este ha sido contemplado en sus diferentes variantes para escoger la ideal. La vida del campo, la vida en general, es una sucesión de urgencias y de soluciones inmediatas, no las mejores sino las más espontáneas. Pero aquí el intelecto y la sensibilidad de Feliciano operan de forma tan precisa, que cada solución se va integrando a un plano muy bien dibujado en su mente. Las vigas del techo son de comino, para que despidan un aroma agradable cuando el sol las caliente. Las puertas y ventanas internas, de hierro fundido y adornadas con arabescos, ya están ensambladas a los goznes y marcos, sin que aún haya paredes. Pero existirán, y tendrán la forma y el color que Felicano imagina, solo es cuestión de paciencia. Si fuera un escritor, Feliciano sería un cultor de la palabra precisa. Si fuera un predicador, el granero adjunto sería su iglesia. La de un hombre que puede pasar por charlatán si uno está sordo a la convicción que tintinea en sus palabras, que no rechinan con el timbre de quien busca persuadir a otro.

Y menos mal no intenta convencer a este escéptico. Mientras escucho la pastoral de mi anfitrión, el corazón se me arruga. No puedo evitar, como si fuera un piloto temeroso y desconfiado, rociar mi escepticismo sobre sus flores.

Para finalizar la visita, Feliciano me pide acompañarlo detrás de la cocina, donde tiene un tonel de plástico azul al que va a parar buena parte del ordeño diario. Al destaparlo, se desprende un agradable olor a leche cuajada. La tajada que me pasan es fresca, salobre, y lleva apenas unos diez días en el barril. En el Bajo Caguán lo llaman “queso-picado-salado” y es distinto del célebre queso doble crema caqueteño del piedemonte, donde hay servicios públicos, acceso a más tecnología, mejores vías de comunicación y está el Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes. En cambio, en el Bajo Caguán se debe producir un queso en salmuera que pueda enfrentar sin refrigeración las altas temperaturas, en una zona donde no hay redes eléctricas y la poca energía que circula es la de plantas solares de poco voltaje, y cuyas principales vías de comunicación aún son los caminos de herradura y el río.

Por esa salazón, el queso-picado-salado se parece mucho al queso costeño que se produce en el Caribe colombiano. De hecho, según uno de los técnicos de la Oenegé, esta es su principal competencia, y los comercializadores están muy atentos a las oscilaciones en la oferta del queso costeño que afectan la demanda del queso picado-salado. Lo mejor que les pudo haber pasado en términos de publicidad indirecta fue aquel pánico que provocó la detección generalizada, en varios lotes de queso costeño artesanal regados por el país, de la bacteria que produce el cólera.

El viejo monopsonio de Nestlé, que compraba la leche para producir queso, no fue combatido por las Farc solo atentando contra el gigante, sino amenazando a los lecheros que le proporcionaban la materia prima. Pese a democratizar la compra del producto, la ausencia de esa empresa no ha significado que pequeños y medianos productores hayan podido vender leche a mejor precio. La capacidad de producción de Feliciano y otros campesinos del Bajo Caguán no sobrepasa la arroba quincenal de queso, es decir, unos 24 kilos al mes. En el caso de Feliciano, esos pocos kilos hacen el trayecto a lomo de bestia al caserío más cercano, Puerto Camelias, y si no se venden ahí puede que vayan río arriba hasta Cartagena del Chairá, o río abajo hacia el otro poblado importante del municipio, Remolinos del Caguán.

El queso tiene un valor agregado y es que tal vez pueda soportar las dificultades del transporte mejor que los otros productos agropecuarios de la región. En el queso, y no en la carne, está la esperanza de las organizaciones que ven en este un problema de menor envergadura que el de la coca y la ganadería extensiva. Pero el queso necesita ganado, y el ganado deforesta la Amazonía, ¿no es así?

4.

Esa noche nos acostamos temprano. Han sido muchas horas de cabalgata y estoy exhausto. Antes de caer dormido fantaseo con que la Austríaca se presenta en mi alcoba. Todo el grupo se aloja en la misma casa de huéspedes en Puerto Camelias, y la recámara de mi hostil chaperona está al final del corredor. Sé que ella vendrá más entrada la noche, tocará con cautela o abrirá un poco la puerta, asomando un ojo azul que no estará empequeñecido por la ira, sino abierto como un pozo por la expectación. Nos desnudaremos con el apremio de quienes han destilado veneno durante días para servírselo al otro, y ahora se pueden desquitar con agresiva ternura y un orgasmo. Pero la Austríaca demora; quienes sí acuden puntuales, como lo harán todas las noches, son los zancudos. Pese al mosquitero, se filtran en el espacio aéreo de la cama y descienden en mis pies, que quedan bailando en el aire como apetitosas pistas de aterrizaje por fuera de una cama demasiado pequeña. ¿Cómo albergaré en ella a la Austríaca?, me digo, intentando ignorar las picadas de los zancudos y la libido. Entonces, alrededor de las cuatro de la mañana, oigo entre sueños los gemidos in crescendo, igual que siento crecer los celos al suponer que la Austríaca busca el paroxismo en otra habitación, sin mi ayuda. Los ruiditos van escalando, se vuelven aullidos, y me hacen cambiar los celos por un miedo instintivo. Incorporado, me estremezco al escuchar la siguiente tanda de chillidos del cerdo. Vienen de la carnicería del pueblo, se meten debajo de mi piel como agujas y me cosquillean los huesos. La sensación es parecida a la que produce un dentista que escarba en la encía cerca de una raíz sensible y los nervios hacen que uno sienta un dolor que está afuera y adentro del cuerpo al mismo tiempo. Un dolor fantasma. Están a punto de sacrificarlo y el cerdo lo sabe. Por eso acompaña su holocausto con una letanía desesperada, haciendo rechinar los dientes a su audiencia.

Pocas horas después, al amanecer, desayunamos el chicharrón que nos sirve la dueña del único restaurante de Puerto Camelias, y miro de soslayo a la Austríaca: ella prefiere tirarle el pedazo de cerdo a uno de los tantos perros callejeros en vez de dármelo a mí. El próximo destino es una vereda llamada El Café. Luego de apertrecharnos, Milaños y yo nos internamos de nuevo en la selva, esta vez acompañados por el Artista. Después de haberse quedado un día entero en Puerto Camelias, y de haber dibujado un sinfín de retratos a mano alzada por exigencia de cada niño de la vereda, el Artista, exasperado, está decidido a continuar el viaje con sus colegas, cueste la hernia que cueste, y a programarse una vasectomía en cuanto regresemos a Bogotá. Va cabalgando a Dorado, una mula de trote tranquilo y aires monacales.

El Artista compró en Florencia un sombrero de playa que no le desentonaría a Mia Farrow, así que el conjunto de mula y jinete tiene un aire apaciguador y exótico.

El nombre de la mula, Dorado, hace referencia a la primera incursión de los conquistadores españoles en este territorio. En 1541, Hernán Pérez de Quesada, hermano del fundador de Bogotá, condujo una expedición de 270 españoles, cinco mil esclavos indígenas y doscientos caballos para encontrar la ciudad metálica de El Dorado. Hallaron puros canelos y la mayoría de indígenas y caballos también encontró la muerte. Cuando Pérez de Quesada volvió a Bogotá, su mujer había superado el duelo y hacía tiempo estaba casada de nuevo. Pero nuestra búsqueda con el Artista es menos ambiciosa y la estadía, esperamos, menos larga.

–Ah, pero este man ya es todo un jinete –me dice Milaños mientras nos lanzamos en una pequeña carrera a través de un potrero, aprovechando el campo abierto y llano. Siento un placentero corrientazo de orgullo en la espina dorsal y el doloroso golpeteo de la silla de montar contra mis muslos.

Finjo lo mejor que puedo y al parecer eso basta para convencer a Milaños de mis habilidades, o si no, por lo menos el esfuerzo lo enternece. Han cambiado mi montura: Sicario fue recogido por su propietario y en su lugar me ofrecieron escoger entre Peligro, la mula Dorado y un potro rosillo sin nombre, enérgico y brioso, que me resopló en la cara cuando intenté acariciarlo. Pude notar que esta vez no pretendían asustarme sino comprobar mi carácter. Descartada la pasiva mula, optar por Peligro habría decepcionado a Milaños, pues el caballo había revelado que el nombre era una oda a su lasitud. Así que monté al rosillo para algarabía y satisfacción de mi guía, que me dedicó una gran sonrisa y unas palmaditas en el antebrazo al no poder alcanzarme lo alto de la espalda.

En plena carrera, Milaños dejó que lo rebasara y llegara primero a la puerta batiente del potrero. Orgulloso de que su discípulo le “ganara” la carrera, me dice:

–Va a ver que en nada le suelto esta yegua, esta sí que es brava –refiriéndose a Alba, la enorme yegua blanca que hace lucir aún más petit al diestro jinete de muchos años, nadie sabe cuántos, reunidos en ese irónico apodo que le granjeó la aparente longevidad de su tamaño infantil.

Nos internamos de nuevo en la manigua; más atrás viene Dorado, transportando a su impasible Mia Farrow con paso cauteloso. Tal vez haberse quedado solo ayer le bastó para una iluminación espiritual, pues el Artista va con el cuerpo erguido pero relajado, la cabeza en un perfecto ángulo recto y la mirada atravesando la manigua como si todo fuera un espejismo, mera apariencia. Una apariencia que por momentos se pone a dibujar recurriendo a la bitácora y a los lápices de colores que lleva en un canguro. La trocha interconecta potreros separados por terreno virgen o poco intervenido, y los tres cabalgamos sumidos en el sosegado barullo de la selva, acompasados por el golpetear de los cascos. Mi impetuoso rosillo merece un nombre gallardo y decido bautizarlo Tolstói, en honor a aquel insulto que le dedicó Iván Turgueniev a su compatriota novelista: “En alguna otra vida fue usted, Lev Nikoláievich, un caballo”. A diferencia de Sicario, Tolstói marcha con soltura y donaire, aunque a veces muestra las vacilaciones propias de la juventud. Además, cada tanto se niega a seguir mis órdenes, planta las ancas, resopla y lanza la cabeza hacia atrás intentando asestarme un golpe sorpresa para derribarme de su lomo. Respeto la arrogancia de mi vehículo y temo por mi integridad. Ya lo había dicho Tolstói, el escritor: “Los caballos solo se compadecen de sí mismos”. Pero, rosillo, ¿compadecerte de ti mismo no equivale a condolerte de ambos? ¿No somos centauro, un solo motor sensible?

En su libro Adiós al caballo, Ulrich Raulff dice que cabalgar es “algo así como una acción precursora de la cibernética, solo que mucho más directa: una neuronavegación entre naturalezas encontradas [...]. Cabalgar es una forma de articular dos cuerpos vivos, y como en el sexo, también en la equitación llega un momento irreductible de pura física”.

En efecto, me siento aumentado por el potro Tolstói. Somos en esta simbiosis una criatura más inteligente, insubordinada, veloz. La bestia conoce bien el sendero y la mayor parte del tiempo pisa con seguridad. Yo, Barbitas, además de aportar peso muerto a este conjunto de cuerpos, debo dirigir, tomar decisiones, detener al centauro que somos cuando amenaza con desbocarse. Pero cada vez que me pongo contemplativo, alejándome de este cuerpo compartido y aflojando un poco las riendas, Tolstói aprovecha la disociación para acelerar el galope. En poco tiempo nos toca esquivar ramazos que golpean las patas canelas y mi carne fofa. Como jinete me toca seguir la veloz danza equina para no caerme de la cintura y acabar pisado en un mal paso. Bailo en la silla, me uno a mi pareja, y a cada tanto retomo el control jalando la rienda hacia un lado, con firmeza, lo que en cada ocasión frena al caballo en seco, lo hace girar noventa grados en dirección de la fuerza aplicada y amagar con caer de costado.

Consternado, le pregunto a Milaños por qué es tan difícil detener a Tolstói.

–Es que todavía no tiene freno –me explica él, soltando la risita burlona de quien por fin revela un secreto–. Todavía lo estamos amansando pero siempre escupe el bocado. Llévelo cortico porque ese lo que quiere es correr y de paso quitárselo a usted de encima.

El animal que narra “Historia de un caballo”, un cuento de Tolstói, menciona que cuando era potro lo poseía “un deseo vago e indeterminado que no estaba en disposición de formular”. ¡Correr! Un anhelo acorde con su naturaleza, con la de este rosillo, la velocidad que modificó la percepción del espacio para los humanos y que les posibilitó a las culturas ecuestres el control de vastos territorios. Es sencillo imaginar caballos desplazándose en una llanura, pero para moverse a través de la manigua se deben talar vías. La Amazonía es de una inmensidad intimidante, y atravesarla es difícil y fatigoso. Estos caminos de herradura, por donde pasamos ahora, primero fueron el proyecto de tumba de una cuadrilla podadora de caminos. La velocidad y el movimiento son temas fundamentales de esta historia.

Las Farc abrieron muchas de las trochas que hoy paulatinamente se convierten en caminos “legítimos”. Fueron sus pasajes al corazón de la selva, y los trayectos necesarios para mover los insumos y la pasta de coca. Pero también eran vías para crear y conectar poblados, para el tránsito de quienes llegaban a habitar el Amazonas. La carretera fariana más famosa de la región conecta varios departamentos amazónicos; fue construida por órdenes del líder guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias “el Mono Jojoy”, y recibió el pícaro nombre de Trans-Jojoy. Durante el proceso de paz con las Farc, el entonces presidente Santos debió hacer concesiones una y otra vez a los oponentes más reaccionarios al tratado. En ese sentido, dijo alguna vez que taponaría los caminos que habían sido usados para la comercialización de la coca. Una concepción animista, como si los caminos fueran seres vivos, entes morales capaces de hacer cosas malas.

Pero los caminos sí tienen una especie de vida progresiva, de maduración y crecimiento. Si se usan, se van ensanchando y, afianzados por la fuerza de los pasos y el tránsito, llegan tal vez a ser pavimentados. Además de tener esa existencia propia, de su crecimiento y desaparición cuando caen en desuso, las vías también son los afluentes de la vida humana. Al respecto, hay un peculiar fenómeno llamado “espina de pescado”: cuando se abre un camino, quienes lo transitan se van asentando en sus márgenes. De a poco empiezan a penetrar en la selva de forma perpendicular a ese primer camino, como una raíz que primero extiende una punta y se alarga en línea recta, sacando vellosidades en sus costados. La vida humana se propaga hacia el frente y a los lados, y desde el cielo se ve como un esqueleto de pescado en el marco verde del bosque que se va talando a su paso.

Mientras los gobiernos de los países más poderosos intentan “conservar” esta selva como el pulmón del mundo (mantenerla como un santuario ultramarino), Caquetá es tierra de colonos ecuestres y fluviales que encuentran en la selva un territorio que evita el desplazamiento y es necesario “dominar” para volver cultivable. Muchas de las etnias indígenas aborígenes –koreguajes, andaquíes, huitotos– aplicaban un sistema de chagras móviles para su agricultura. Una vez agotado el terreno, tras ciclos de dos a cuatro años, se movían a la siguiente chagra, y dejaban que la selva reclamara el territorio que había sido rozado, quemado y plantado hasta el agotamiento de sus nutrientes. Pero tal aprovechamiento periódico y el abandono voluntario no casan bien con la idea de propiedad inmueble.

En un momento, Milaños, el Artista y yo llegamos a un sinuoso desfiladero. A nuestra derecha se eleva una pared de roca y a la izquierda se extiende una hondonada que parece el cráter de un meteorito: un círculo perfecto de árboles aplastados en medio de la selva. En el centro, dos hombres cortan troncos con motosierras y las apagan al tiempo para voltear a mirar a la comitiva que transita las alturas. Nos miden y yo también hago mediciones: calculo que la distancia que nos separa a los jinetes en el perímetro y a los aserradores de pie en el centro del cráter es de un kilómetro. Ese sería el radio de la circunferencia deforestada. Lo que quiere decir que el parche de selva tumbada tiene unas trescientas hectáreas mal contadas.

Milaños los saluda agitando la mano y los aserradores toman aquello como señal de volver a encender las motosierras. Luego el guía me explica: “Barbitas, es época de lluvia” –cosa del todo innecesaria, pues llevamos chubasqueros desde que aterrizamos en Florencia–, y que también la deforestación tiene sus temporadas. Lector, ¿ha visto usted los oscuros montes calcinados, cenizos, aire donde antes había espesura, espacio sin volúmenes de verde hasta que brotan los brillantes pastos taurinos, que serán pisados y mordisqueados hasta el cansancio por ese animal parsimonioso? Yo no los veré hoy porque los troncos están enchumbados, como todo Caquetá, que parece un paisaje submarino. Hay que esperar el tiempo seco para las limpias, la roza llegará con el verano. Por ahora los árboles yacen esperando el abrazo del fuego.

Una vez sorteamos el paso tortuoso, me pregunto: ¿cuánta tierra necesita un hombre? El rosillo aprovecha el aflojamiento de la rienda, toma impulso y lanza un cabezazo que da en el blanco y casi me echa al suelo.

5.

A primera vista, “¿Cuánta tierra necesita un hombre?”, el cuento de Tolstói, parece una alegoría infantil sobre la avaricia que termina llevando a un hombre a la desgracia. Pahom es un campesino que cultiva una pequeña parcela en arriendo y, mediante esfuerzos y ahorros, se hace con un terreno propio que va incrementando en la misma proporción que su insatisfacción. Eventualmente viaja a una tierra lejana en la estepa rusa, uno de esos territorios de frontera verde –como Caquetá– donde, según le han dicho, basta con simpatizar con una junta comunal de ancianos para obtener permiso de apropiarse de un suelo tan fértil como inabarcable. Aquí viene el spoiler: Pahom hace una apuesta con esa junta de ancianos, termina agarrando más de lo que sus manos pueden apretar, y muere de agotamiento y despojado. Quiero creer que ese cuento excede la moraleja de criticar la avaricia. Tolstói era un terrateniente autocompasivo y siempre se condolió de las ansias de propiedad. Pahom es un avaro, sí, es víctima de su naturaleza y su historia de desposeído, de un impulso primario, un deseo insaciable de progresar, crecer, multiplicar lo que tiene. ¿Es tan natural el deseo humano de extender la propiedad como el de correr en el caballo?

El cierre del cuento resuelve la pregunta planteada por el título, ¿cuánta tierra necesita un hombre?

El criado de Pahom empuñó la azada y cavó una tumba para su patrón, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba.

Este final recuerda al del ganadero más famoso que hubo en Caquetá. Se llamaba Oliverio Lara Borrero. Su padre fue un empresario de la quina reencauchado como ganadero tras la caída del precio de esa corteza. Oliverio llevó la ganadería a unas dimensiones colosales con su hacienda Larandia, un complejo empresarial y conjunto de hatos del tamaño de un país pequeño, con carreteras, puentes, talleres, fábricas y un aeropuerto propio. En 1965, en la cúspide de su poder económico e influencia política, Oliverio fue secuestrado por unos trabajadores de su hacienda, que lo asesinaron poco después. Años más tarde, en un minúsculo metro cuadrado de Larandia, se encontraría su cuerpo enterrado de pie, para que fuera más difícil de hallar.

Si bien era un hombre de modesto tamaño, Oliverio tenía claras las dimensiones míticas que proyectaba. Alguna vez dijo en una entrevista que “la creación de Larandia fue toda una epopeya. Hubo que abrir el vientre de la selva en lucha abierta contra la naturaleza agresiva; vencer largas distancias por rutas incipientes; dominar el caudal arisco de los ríos; luchar sin tregua contra elementos y circunstancias adversos”. Y su figura mítica no se empequeñeció con la muerte, a pesar del modesto espacio de tierra que ocupaba. “Todos queríamos ser como Oliverio Lara”, me dice Benicio García2, un importante líder de la región del Bajo Caguán que llegó aquí en los años ochenta, tiempos de la colonización dirigida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en los que, antes de poder acceder a un crédito bancario, primero era necesario probar que uno se dedicaba a la ganadería y tenía ya grandes extensiones de tierra sembradas con pastos. Benicio preside el Fondo de Economía Solidaria (fes), al que los campesinos cocaleros aportaron recursos que luego se transformaron en créditos rotativos para adquirir ganado y cambiarse de negocio a uno menos caliente. Hoy los más progresistas, como Benicio, reniegan de las tesis tremendistas de Larandia. Él mismo ha limitado su finca a un espacio de treinta hectáreas y a las técnicas de la ganadería silvopastoril.

Cuando finalmente salimos de la selva, reencontramos el río Caguán y vemos un caserío a sus orillas: El Café. Una cancha de fútbol, un muelle, unas pocas casas que descienden del monte hacia el río –las más atrevidas se recogen las faldas y van metiendo sus pies en el agua, montadas sobre pilotes–. Milaños, el Artista y yo descansamos en casa de una familia campesina, y aprovecho la ausencia de la Austríaca para almorzar otro animal en riesgo, un “gurre” o armadillo. En la pared de la cocina, colgado sobre un clavo, está el caparazón de nuestro almuerzo con un enorme boquete hecho por el perdigón de una escopeta. La dueña de casa sirve la carne frita, acompañada de arroz y papas a la francesa. Convoca a sus niños, un par de mellizos llamados Cristiano Ronaldo y Lionel, y así atestiguamos el milagro de que los dos mejores futbolistas del mundo acepten por fin partir juntos el pan. El dueño de casa acaba de llegar de la finca y también almuerza con nosotros. Aprovecho para contarle de nuestras visitas a predios que practican una ganadería silvopastoril y el cráter de árboles tumbados que acabamos de ver en el precipicio antes de entrar a El Café. Le pregunto cuánta tierra necesita un hombre y qué piensa de la idea de “menos es más” alentada por la Oenegé.

–Para mí más es más –responde el hombre, con un suspiro de exasperación por tener que decir obviedades–. Tengo una finca de doscientas hectáreas, pero estoy pensando en juntarle otras cien apenas pasen las lluvias y llegue el verano.

Carezco de la delicadeza de un reportero paciente y del ímpetu de un cronista avezado –soy, eso sí, un hombre de memoria frágil–, así que saco una grabadora y pregunto si puedo encenderla, pero el hombre se recoge como un armadillo y ya no dice nada más. Cada quien mete la cabeza en su plato, mientras Ronaldo y Messi dejan sus almuerzos a medio acabar y se ponen a jugar un partido de fútbol en el corredor.

Acabado el gurre en El Café, Milaños, el Artista y yo nos disponemos a marchar. Recibimos con gusto la noticia de que la Oenegé ha enviado por el río a un nuevo integrante en nuestra travesía a Remolinos. Se trata del Fotógrafo, un caqueteño que conoce la zona y a su gente tanto como Milaños. Hemos perdido a dos payasos y una Austríaca, que andan en otras orillas, pero hemos ganado a un tipo con sensibilidad visual. Tal vez alguien que puede ayudar a describir este lugar en donde, como dijo Aurelio Arturo, “el verde es de todos los colores”.

El Fotógrafo lleva años documentando esta paleta de verdes que rematan en grises, compuesta por tumbas y quemas de selva. Según el Ideam, anualmente se tumba en esta zona una superficie un poco más grande que un país como Luxemburgo. Y aunque a veces hay reducciones de un año a otro, cosa que celebra el gobierno, el Fotógrafo explica que la razón muchas veces es pueril: los fenómenos del Niño y la Niña inciden en la capacidad de quema de los colonos. En años húmedos hay menos deforestación porque es más difícil prenderle fuego a la vegetación mojada, que absorbe agua como una esponja.

El gobierno también intenta ligar la deforestación a los cultivos de coca y a la antigua presencia de las Farc, y ello no es del todo errado, pero la quema de grandes extensiones es para hatos ganaderos, ya sean legítimos en lo que cabe, o financiados con los excedentes que dejó la coca, o producto de la colonización dirigida por grupos ilegales, o comprados con créditos bancarios. Lo que afecta al bosque es la ganadería como tal sin importar el origen de los fondos.

Muchas veces, ese dinero incluye la cooperación internacional. Estados Unidos tiene un papel ambiguo en el problema, como de costumbre. Es un pulpo de muchos tentáculos. Veamos: ese país fue el mayor inversionista del Plan Patriota, para el que aportó recursos, tecnología, armamento y entrenamiento a las Fuerzas Militares de Colombia. Luego de que el gobierno de Álvaro Uribe despejara la zona de insurgentes e hiciera replegar a las Farc, y de que la guerrilla firmara un acuerdo de paz con el siguiente presidente, Juan Manuel Santos, las ong han ido llegando a este lugar para suplir al Estado. Muchas cuentan con fondos de la Usaid, la agencia encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda internacional no militar de ese país. Con ese dinero se apoyan emprendimientos y, en particular, la sustitución de cultivos de coca por otros productos agrícolas y ganadería. Digamos que Estados Unidos entra por un lado con mano dura, y por el otro tiende la palma para ayudar al necesitado: una estrategia de dos frentes que también obedece a la esquizofrenia que opera entre las agencias gubernamentales del poderoso país. Pero dicho de una forma más acerba, para mantener la zona bajo control, Estados Unidos usa el garrote a través de nuestro Ejército y la zanahoria a través de nuestras ong.

El problema con los otros cultivos que se incentivan es que los campesinos no hallan la manera de hacerlos rentables más que para el autoconsumo. El historiador Teófilo Vásquez lo explica así:

Son varios los aspectos que explican la consolidación de la economía cocalera en las zonas de colonización. En primer lugar, la inviabilidad de las economías de los colonos, determinada por el llamado “impuesto a la distancia”. Tal costo es superado por la economía cocalera, que posee la ventaja competitiva de tener un alto valor económico en proporción a su unidad de volumen. En segundo lugar, con los cultivos de coca y su procesamiento primario, los colonos lograron superar uno de los principales obstáculos de las economías campesinas, que consiste en el poco valor agregado de los productos agrícolas en el momento de su venta en el mercado y la fijación de precios por parte de los intermediarios. Los colonos, a través de la pasta básica de cocaína, lograron vender en el mercado un producto con valor agregado.

Eso es lo que se trata de resolver generando un comercio interno para los productos de la zona; a eso apunta el mercado campesino al que me han invitado y que se realizará en unos días en Remolinos.

El Artista siente celos por la presencia del Fotógrafo en nuestra comitiva, pero intenta no revelarlos. Se esconde detrás de su libreta de dibujo y el otro detrás de su cámara. Mientras avanzamos por la jungla, el Fotógrafo me cuenta que hace algunos años grabó un documental en Peñas Coloradas, aquel pueblo fantasma cuyos habitantes huyeron desplazados en 2004. Asegura que le arrancó una confesión a un general del Ejército que admite que el Plan Patriota ocasionó el desplazamiento de población civil con la excusa de que se trataba de colaboradores de la guerrilla. Pero, más que colaboradores, ¿no serían tributarios de quien operaba como Estado en la zona? Las Farc se han marchado en su mayor parte y han dejado un hueco administrativo tan grande como el cráter que vimos en la selva. Las disidencias que se quedaron o surgieron aprovechando el vacío de poder extorsionan a los ganaderos grandes, medianos y chicos. “Esas vacunas”, dice Benicio García, “intentan sacarle leche a una vaca que está dando sangre”. No hay modo de justificar esos “impuestos” pues esas disidencias no regulan ningún aspecto de la vida de los habitantes, y las instituciones estatales no toman las riendas del territorio, entonces llegan las ong a reemplazar a unos y otros. Pero en el intermedio los especuladores inmobiliarios, los cárteles mexicanos y muchos nuevos colonos tumban y queman selva amazónica para convertir el terreno en pastizales ganaderos o, incluso, en nuevas plantaciones de coca.

6.

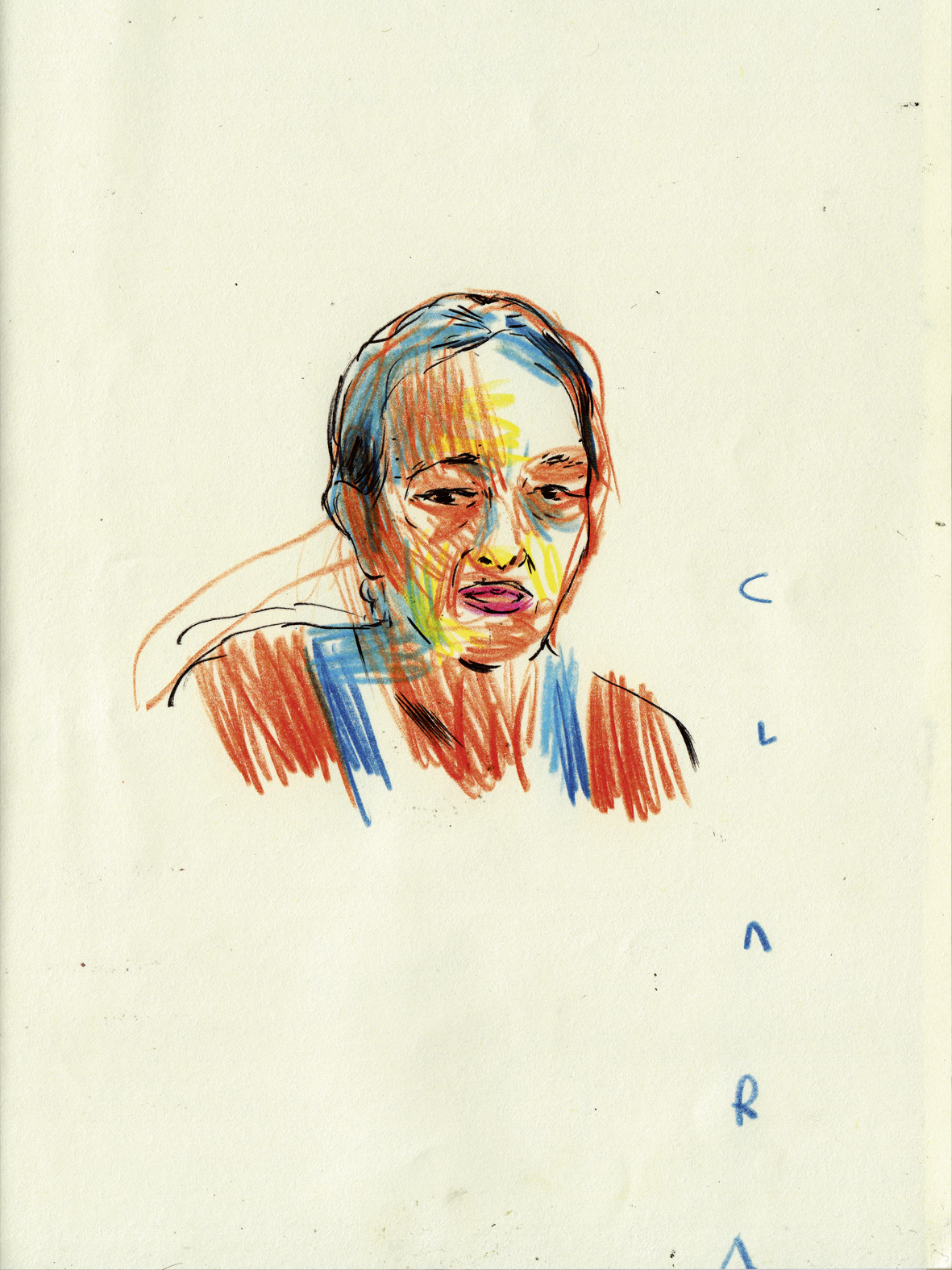

Los Mandarinos también fue una finca cocalera, pero las fumigas de 2004 acabaron con ese y los demás cultivos. La mujer de Fabián, el propietario, pensó que era mejor desplazarse, pero no convenció a su marido. Así que lo dejó empotrado en su tierra y se llevó los niños a Bogotá. Por eso Clara, la nueva compañera de Fabián, se burla de él diciendo que es un exsolino.

Hemos llegado a la finca tras una marcha más bien rápida desde El Café. Ahora que el Fotógrafo impone un ritmo más vertiginoso a la cabalgata, Milaños se ve retado a correr en serio y yo a estar a la altura. El único que no entra en competencia es el Artista, cuyo amplio sombrero evita que se evapore la laguna zen de su sosiego.

–¿Qué sería de una finca sin una mujer? –me dice Clara, dueña y señora de Los Mandarinos, y lo que realmente significa es “¿qué sería de Fabián sin mí?”–. El campo se enrastroja y el hombre no tiene qué comer –responde luego a su propia pregunta.

A este lugar no llegan pipetas de gas, que además las fuerzas armadas no dejarían pasar porque pueden ser usadas como armas. Los fogones son de leña: planchas metálicas sobre montículos de barro, y Clara pasa el día avivando o apaciguando el fuego con el que prepara cada una de las comidas. Tampoco hay más energía eléctrica que la que recoge un pequeño generador de paneles solares, así que no tienen refrigeración. Cada comida debe ser preparada desde cero, cada alimento usado antes de que se dañe. Esto, que puede parecer una obviedad, implica que si uno quiere comer tres veces al día tenga que estar dedicado casi por completo a la cocina. ¿Y quién se encarga de todos los demás trabajos que implica tener una finca?

Clara estuvo dos semanas en Zarzal, Valle del Cauca, visitando a su familia. Como tantos colonos, no es autóctona del Caquetá, vino hace años a probar suerte. Ayer regresó de su viaje para asegurarse de que la casa estuviera presentable para nuestra llegada y se encontró con que Fabián y su hijastro se habían puesto a fingir que podían arreglárselas en su ausencia. Ella menciona continuamente ese esfuerzo, enternecida, con la complacencia de quien se sabe imprescindible. Los hombres pueden simular que ella no hace falta por un par de semanas, pero la mentira se desmoronaría poco después, la selva engulliría el mobiliario de la sala y el hambre encontraría la manera de implantarse en el vientre de los solinos, de poner los estómagos entre la punta de su afilada espada y la pared abdominal. Pero Clara ya ha llegado y aviva el fogón para terminar el almuerzo, mientras la comitiva descansa. La amplia casa de madera está pintada de colores naranjas y aguamarinas, lo mismo que el mobiliario, y el conjunto es agradable y apaciguador. Milaños dormita en una enorme silla reclinada, y las proporciones entre el petiso jinete y su asiento lo hacen ver como un niño. En general, el tamaño del mobiliario de la casa es generoso, como fabricado por un ebanista gigante. Las dimensiones de los enseres que intentan ocupar este “vacío”, los baldíos de la nación, reflejan la enormidad de la Amazonía. Pero la amplia casa no es un estorbo para el curso del aire, sus paredes no son monolitos rectangulares, así que se integra con el paisaje como si fuera un árbol más que entre sus ramas sostiene los enseres de la familia, hechos o elegidos con suficiente sensibilidad para cumplir el doble propósito de adornar las paredes y servir para las tareas del campo.

Los campesinos no saben cultivar por ósmosis. Los cauchos del patio fueron plantados hace décadas por una entidad gubernamental, pero nunca les enseñaron ni a los antiguos propietarios del predio ni a los actuales cómo “rayarlos” para sacar la savia, el látex. Hubo otra época en que el caucho fue un pilar de la economía nacional. Aquel apogeo se debió en parte a “la recién nacida y ya floreciente industria automovilística que requería cada vez mayores cantidades de caucho para atender su propio ‘boom’”, explica el historiador caqueteño Félix Artunduaga Bermeo. El látex usado para las llantas de carros que aún no pueden transitar el Medio y el Bajo Caguán, y que cayó en desuso con la invención y proliferación del caucho sintético a comienzos del siglo xx.

En Los Mandarinos hay un gran huerto que se cultiva con esmero. El amazónico es un suelo muy pobre en nutrientes. Esto es contraintuitivo tratándose de un lugar tan biodiverso. Cuando hablamos de fertilidad por lo general nos referimos a un tipo de utilidad agrícola que admite nuestra orientación. Dirigimos el suelo cultivándolo. Por supuesto que el suelo amazónico es fértil en un sentido no agropecuario; ha sido el sustrato de innumerables formas de vida que se han adaptado y desarrollado en esas condiciones particulares. Pero para los fines humanos, el de la selva amazónica es un suelo difícil, pobre. Solo tiene humus en sus primeros veinte centímetros de profundidad. En particular, carece de fósforo, un nutriente fundamental para las hortalizas que consumimos. Los árboles de este ecosistema han encontrado la forma de aliviar esa escasez haciendo simbiosis con ciertos hongos que impregnan sus raíces. Estos los proveen de fósforo concentrado y otros nutrientes a cambio de azúcares producto de la fotosíntesis. Entonces, debajo del suelo se extiende el micelio, una red microscópica de raicillas que transporta los intercambios de bienes y servicios botánicos entre el reino vegetal y el de los hongos; vías que envidiaría nuestro sistema nacional de carreteras, mejores incluso que internet, y que desbaratamos e incendiamos cada vez que preparamos el suelo para la explotación agraria y ganadera.

La selva amazónica vive de esos veinte centímetros donde se acumula la materia orgánica en descomposición, y sobre ese estrato de humus del tamaño de un antebrazo el enorme bosque sustenta su altura; árboles de decenas de metros apoyados en puntas de pie. A esos veinte centímetros se les llama “el horizonte orgánico”. Sin embargo, las condiciones sí favorecen la coca, una planta endémica, y las gramíneas, el pasto para el ganado. Estas últimas crecen velozmente extendiendo sus raíces abundantes y poco profundas con un vértigo acostado. El pisoteo del ganado compacta el suelo y elimina la competencia de otras plantas que necesitan un suelo más poroso para extender sus raíces hacia el fondo; inhibe la excavación de sus sistemas radiculares. Cuando el potrero deja de ser productivo se quema y las cenizas de los pastos son absorbidas por las nuevas gramíneas de crecimiento exprés, la planta fénix que resurge de los despojos, en esos suelos que son como una piel asfixiada.

La red del micelio es una de intercambios económicos. Si el fósforo en el suelo es muy escaso, los hongos se lo quedan para sí. Suplida la demanda interna, proceden a intercambiar mercancías con el árbol que les da azúcares. Esas vellosidades subterráneas remiten a los vericuetos de los ríos, a los de nuestras carreteras y caminos de herradura, mediante los cuales grupos humanos intercambian productos que sobran de un lado y escasean del otro. Replicamos la naturaleza en nuestra tecnología, desmintiendo la falsa oposición entre esta y lo “artificial”.

Si no podemos transportar los materiales del intercambio, si nos alejamos tanto de los otros seres de la cadena, nos extinguimos en la lejanía, en silencio y quietos, o agitándonos en los últimos estertores. Las calles, los ríos, el micelio, las raíces, las conexiones neuronales y de internet son vasos comunicantes, intercambios de energía. En los potreros “limpios” para sembrar pasto, la materia orgánica escasea. Pero, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, las soluciones de los sistemas silvopastoriles no aportan mayor cosa a la necesaria diversidad del horizonte orgánico; el suelo se daña de forma levemente menor que en el caso de la ganadería extensiva, además de afectar el micelio de todas maneras.

En la noche, comparto lecho con el Artista. El catre, al igual que todos los demás en los que me gana el sueño en el Bajo Caguán, es demasiado chico para mí, el único mueble diminuto en la tamañosa finca de Los Mandarinos, así que mis pies sobresalen de la manta compartida. Aunque soy partidario de la belleza de los objetos inútiles sucede que, debido a ese catre, un poco más duro que una piedra y más pequeño que un guijarro, mis pies fueron un banquete para los mosquitos. Al día siguiente, entro a la cocina para charlar con la dueña y chismosear el almuerzo, y cuando Clara se agacha para recoger un leño con que alimentar el fogón, ve mis pies desnudos llenos de ronchas y se conduele. Ella nos ha pedido descalzarnos al interior de la casa. Cuando se levanta con el leño, suelta un quejido y me explica que tiene un dolor en la rodilla, que viene de su juventud como fisiculturista en Zarzal. Es una mujer grande y hermosa. Tal vez a ella los muebles de la casa le queden pequeños; un cuerpo imponente a sus cincuenta años, la envidia de cualquier colonizadora de la selva. Clara hace parte de los contingentes de colonos que llevan siglos en constante vaivén entre la Amazonía y los departamentos aledaños, en busca de trabajo, propiedad sobre la tierra, un escape de la violencia, de los acreedores, de la justicia, o nuevos aires en la selva virgen.

Clara le ha pedido al Artista que le haga un retrato a Fabián. El Artista acepta la tarea porque ella es una mujer que inspira deferencia, así que persigue al dueño de casa, pero cada vez que lo tiene acorralado, Fabián encuentra una excusa para escabullirse por un vanidoso pudor masculino. Clara le recuerda que su aprensión puede ser un rezago de sus tiempos de solino.

Antes de partir, ayudamos a recoger un cargamento de hortalizas que se venderán en el mercado campesino organizado por la Oenegé en Remolinos del Caguán. O, más bien, supervisamos de cerca la actividad, fingiendo estar ocupados mientras el uno hace garabatos y el otro toma notas.

En la lancha que nos lleva a Remolinos, me siento al lado del hijo de Fabián, que me cuenta la historia de su retorno a Caquetá. Habían pasado unos años desde que su madre mudara la familia a Bogotá, cuando Cristian decidió volver y visitar a su padre, quien ya había conocido a Clara. El chico tenía quince años e hizo por su cuenta varios trayectos al Bajo Caguán y de vuelta a la capital, hasta que cumplió los dieciocho y decidió vincularse a la policía en Bogotá. Quizás fue un funcionario muy pragmático, o con un perverso sentido del humor, quien pensó que lo mejor era destinar al cadete a terreno conocido y lo envió a la unidad antinarcóticos en Florencia. Durante el tiempo en que Cristian estuvo erradicando cultivos ilícitos por la ribera del Caguán, como los que antes plantaba su familia, hubo ocasiones en que debió requisar en puestos de control a personas allegadas. Lo hacía con tacto, fingiendo no conocerlas, para no delatar el trato delicado que les brindaba. Para su alivio, nunca tuvo que erradicar los cultivos de coca de ningún amigo ni familiar.

7.

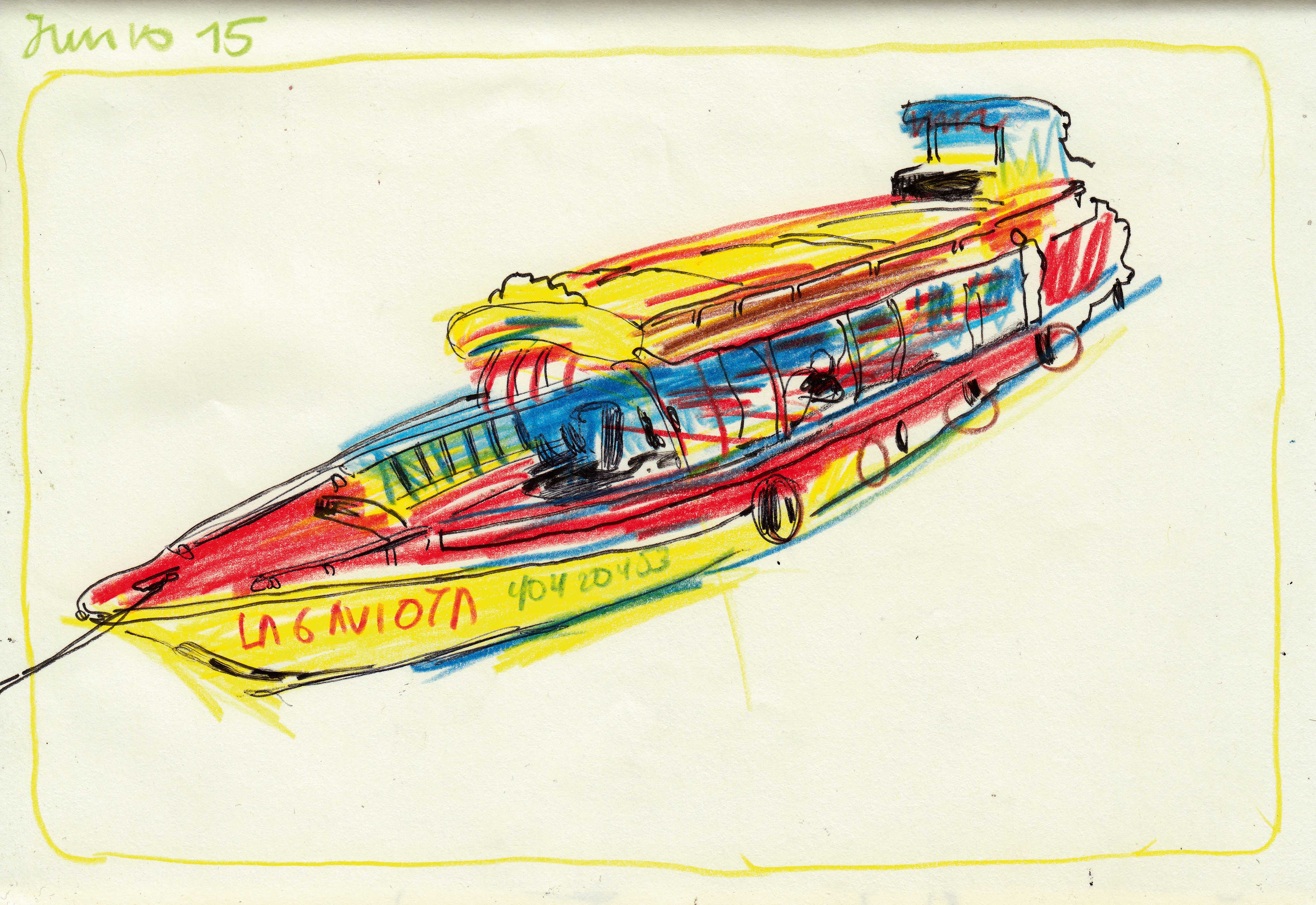

Hay una lluvia pertinaz que nos acompaña cada vez que retomamos el curso del río, como un acuerdo entre el arriba y el abajo para llenar el centro de agua. Pero La Gaviota, nuestra lancha, se mantiene seca y nos desembarca cuatro horas después en Remolinos del Caguán, tierra de Nadie. Nadie le pidió prudencia a la Oenegé, y tal exigencia llega con sorprendente rapidez a mis oídos, cuando la Austríaca me dice que Nadie ha dicho que tienen que avisar la próxima vez que alguien venga a la zona. A Nadie le disgustan las sorpresas. A mí me confunden los trabalenguas.

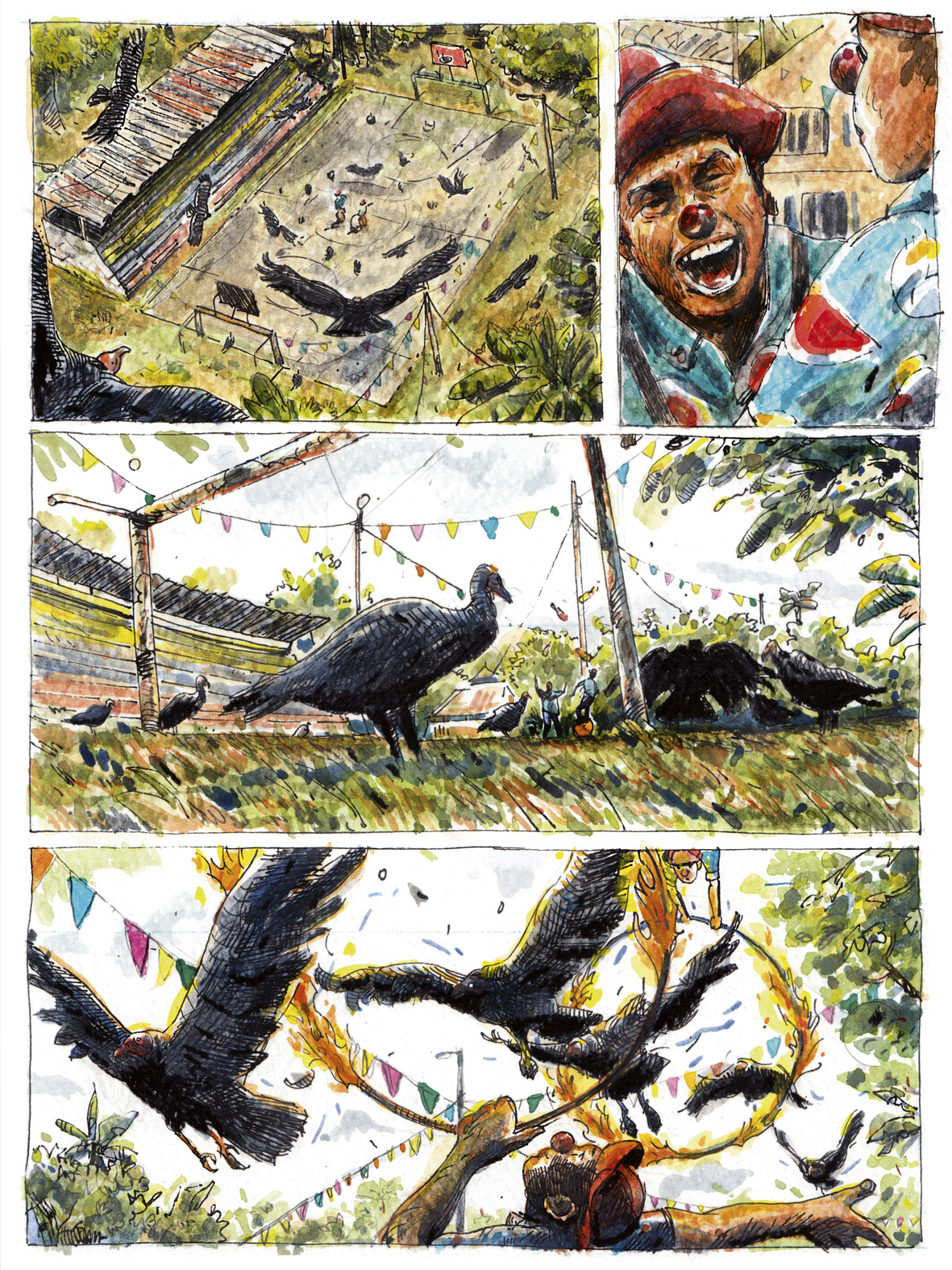

Para quien acaba de bajar de la lancha, la aldea entera de Remolinos del Caguán es un muelle, y luego de dar algunas vueltas alrededor la impresión se confirma. La pertinaz lluvia del río se ha trasladado a tierra firme; finalmente las gotas han encontrado donde aterrizar y se dejan caer sin escrúpulos. Ese día hay un partido de la Selección Colombia contra la de Argentina. El Artista y yo nos ponemos camisetas tricolores debajo de los impermeables y buscamos un estanco donde ver el partido. Lo encontramos diagonal a la plaza principal del pueblo, frente a una cancha flanqueada por gradas. Somos los únicos en los alrededores, además de los dueños del bar –que no miran el juego– y de una bandada de chulos que se posan en las gradas, en los postes del arco de fútbol y sobre los aros de básquet. Esa multitud de chulos es un mal augurio para las probabilidades de la Selección Colombia. A vuelo de pájaro, uno diría que Remolinos tiene más chulos que habitantes. No se les ocurre matar a esas aves de mal agüero porque cumplen con obligaciones sanitarias, eliminando la carroña y las plagas. Por cada habitante de este puerto hay dos sepultureros emplumados.

Mientras en la pantalla los jugadores cantan el himno, el Artista señala con sorpresa a un chico que pasa en bicicleta vistiendo una camiseta de la selección argentina. A los pocos minutos pasa un peatón que lleva otra camisa albiceleste. Aparte de esos renegados, en el pueblo no hay conmoción por el partido; parece sumido entre la modorra de la lluviosa mediatarde del viernes y las expectativas de la noche. No vemos gente vistiendo la tricolor. Cuando Colombia por fin anota un gol, el Artista y yo saltamos del asiento y celebramos a todo pulmón, pero los gritos se ahogan en la lluvia que viene cayendo desde hace horas y de la que no sale ninguna otra celebración.

Para conmemorar la victoria, más por costumbre y compromiso que por ánimo festivo, nos quedamos bebiendo ron hasta entrada la noche. El lugar se va llenando de clientela y nos hacemos amigos de un muchacho que viene de una vereda cercana a vender sus productos en el mercado campesino de mañana. Planeamos comprar otra botella juntos, pero de repente el muchacho dice:

–No sé. Es mejor no raspar fiesta. Mire que el sitio está lleno de “partidarios del equipo”.

Miro alrededor y no veo una sola camiseta de fútbol.

Remolinos del Caguán lleva el estigma de haber sido la meca de la coca y el más importante baluarte en la retaguardia de las Farc antes de la arremetida del Plan Patriota. Sus habitantes tienen muy presente, y está ampliamente documentada, la época en que el puerto estaba lleno de básculas en las que se cargaban bolsas de pasta base de coca y se intercambiaban por otras de billetes que también se contaban pesándolas.